Territoires palestiniens

(La Cisjordanie et la Bande de Gaza)

Capitale:Al-Qods

Nom officiel: Cisjordanie et Bande de Gaza

Population: Cisjordanie: 2 731 052 habitants; Gaza:1 816 379 habitants. Total: 4 547 431 habitants (est. 2014) (rang dans le monde: Gaza: 151 / Cisjordanie: 141)

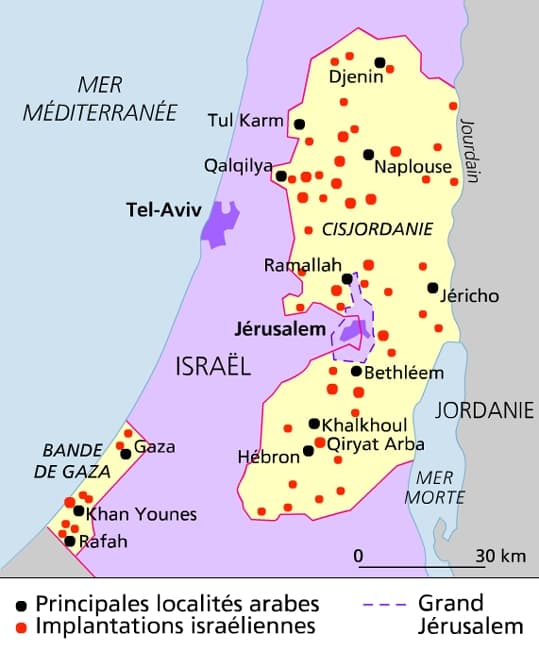

Note: il y a environ 341 400 colons israéliens en Cisjordanie (2012)

Superficie: Cisjordanie: 5 860 km. car.; Gaza: 360 km. car.; total: 6 220 km.car.

Système politique: territoires autonomes sous occupation israélienne; la Cisjordanie est administrée par l'Autorité palestinienne et Gaza par le Hamas

Capitale: le siège de l'Autorité Palestinienne est actuellement à Ramallah; l'Autorité palestinienne revendique Al-Qods (Jérusalem-Est) comme capitale d'un futur État Palestinien

Monnaie: nouveau shekel israélien

PIB (per capita): 2 900$ US (est. 2008)

Langues: arabe, hébreu (parlé par les colons israéliens et de nombreux palestiniens), anglais (largement compris)

Religions: Gaza : musulmans (majoritairement sunnites) 98-99%, chrétiens, moins de 1%, autres moins de 1%. (est. 2012)

Cisjordannie : musulmans 80-85% (majoritairement sunnites), juifs 12-14%, chrétiens 1-2,5%, autres moins de 1% (est.2012)

HISTOIRE

1. De l'Antiquité aux Ottomans

1.1. Période romaine puis byzantine

Après la conquête romaine (64-63 avant J.-C.), le territoire est divisé en trois circonscriptions administratives portant le nom de « Palestine » 1, 2 et 3.

Au ive siècle après J.-C., début de la période byzantine,

la population, d'origine variée (Juifs, Arabes, hellénophones, etc.),

se convertit majoritairement au christianisme. Les diocèses de l'Église

d'Orient ont conservé jusqu'à aujourd'hui les noms des circonscriptions

romaines (le mot « Palestine » n'a ainsi jamais totalement disparu). La

région devient la Terre sainte des chrétiens tout en restant un centre

actif de l'activité intellectuelle juive (surtout en Galilée).

1.2. La Palestine, terre sainte des musulmans

Après la conquête arabe du viie siècle, une part croissante de la population s'islamise tandis que la présence juive décline inexorablement à cause des nombreuses conversions. Les musulmans gardent le nom de Palestine pour désigner cette région, transformée en circonscription militaire à l'époque du califat omeyyade (fin du viie siècle-début du viiie siècle). C'est à cette époque qu'elle devient également pour les musulmans une terre sainte.

Jusqu'au xie siècle, les garants de l'orthodoxie se méfient de cette évolution, qui leur semble aller au détriment de la primauté de Médine et de La Mecque.

Les saints musulmans locaux, vénérés par les habitants, restent les prophètes de la Bible (→ Moïse, David, Samuel). Cet ancrage biblique fait la spécificité de l'islam palestinien, au point que l'on pourrait parler de « judéo-islamisme »

Au terme d'une évolution historique de plusieurs

siècles, le mot « Palestine » disparaît de l'usage courant (bien qu'on

le retrouve dans les écrits de certains lettrés du xviie siècle) au profit de celui de Terre sainte. Il en est de même pour Jérusalem, appelée simplement la « Sainte » (en arabe, al-Quds).

Durant les croisades (xiie et xiiie s.),

la Palestine devient le champ d'affrontement entre monde musulman et

monde chrétien. La région se voit définitivement reconnaître son

caractère de Terre sainte au sein de l'islam.

À partir de la fin du xiiie siècle, elle fait partie du sultanat mamelouk, qui l'organise pour résister à une éventuelle réapparition des croisés.

Pour en savoir plus, voir les articles États latins du Levant, croisades.

1.3. Dans l'Empire ottoman (xvie-xixe siècles)

Au début du xvie siècle, la Palestine passe sous l'autorité de l'Empire ottoman.

Des immigrants juifs fuyant l'Espagne s'établissent

en Galilée et à Jérusalem. L'inspiration de ce mouvement de population

est essentiellement religieuse et les habitants juifs dépendent pour

vivre des aumônes de la diaspora. Le xvie siècle est une période de grande prospérité, au contraire du xviie siècle

au cours duquel se développe une grave crise économique, sociale et

démographique provoquée par l'invasion de tribus bédouines. La région

retrouve une certaine prospérité au xviiie siècle.

Dans la seconde moitié du siècle, la réorientation

des échanges vers l'Europe permet la renaissance des villes littorales,

et un pouvoir semi-indépendant s'établit entre la Galilée et Acre jusqu'en 1834, date de la prise de la ville par les troupes égyptiennes d'Ibrahim Pacha.

Durant ces trois siècles d'occupation ottomane, la

présence européenne est volontairement limitée par les autorités

ottomanes. Les pèlerinages catholiques, organisés par les franciscains

de la custodie (province) de Terre sainte, se font plus rares. La région

apparaît ainsi fermée aux Occidentaux.

Les régions littorales sont dévastées en 1799 par les troupes de Napoléon Bonaparte

et, au cours des années suivantes, de nouvelles infiltrations bédouines

chassent les populations sédentaires vers les hauteurs. L'éphémère

occupation égyptienne de 1834-1841 ouvre la Palestine à la présence

occidentale.

Après 1840, celle-ci redevient la Terre sainte des

puissances chrétiennes qui, occupées à s'affronter pour accroître leur

zone d'influence, multiplient les incidents autour des lieux saints. Ces

troubles dégénèrent en violences et serviront de prétexte à la guerre de Crimée (1854-1855).

Vers 1860, les Ottomans mettent un terme, par une

intervention armée, aux désordres endémiques provoqués par les luttes

entre factions paysannes et par les déprédations des Bédouins. Jérusalem est élevée au statut de capitale d'une province indépendante de celle de Damas,

et l'espace se restructure autour de l'axe Jaffa-Jérusalem (route, puis

voie ferrée). L'économie est fondée sur l'arboriculture méditerranéenne

(oliviers et, de plus en plus, agrumes, dont les fameuses oranges de

Jaffa). Les pèlerinages et les fondations missionnaires font la

prospérité de Jérusalem.

L'ouverture à l'Europe se traduit par l'établissement

de lignes télégraphiques, de voies maritimes régulières par bateaux à

vapeur et de consulats. Le système des capitulations permet de faire

passer une fraction importante de la population juive et chrétienne sous

le régime de la protection consulaire, qui la soustrait à la

juridiction ottomane.

La population augmente rapidement (350 000 habitants

vers 1860 et 800 000 vers 1914). La croissance naturelle la plus

importante concerne les chrétiens, mais son effet est atténué par une

forte émigration de cette communauté vers les Amériques. À partir de

1870, une immigration juive à vocation économique et de plus en plus

politique remplace la traditionnelle arrivée de Juifs pieux

subventionnés par les aumônes de la diaspora. Dès le début des années

1880, le philanthrope français Edmond de Rothschild finance la création

de colonies agricoles. Il s'agit de rendre les Juifs de Palestine

« productifs » et non plus dépendants des aumônes.

Ce n'est qu'à partir de 1908 que l'organisation sioniste fondée par Theodor Herzl dix ans auparavant s'implante réellement dans le pays. À cette époque, la question sioniste

devient une des principales raisons qui président à l'émergence d'un

mouvement politique arabe en Palestine comme dans les autres provinces

arabes de l'Empire ottoman.

2. Première moitié du xxe siècle

2.1. La Palestine dans la Première Guerre mondiale

En 1917 et 1918, la Palestine est transformée en un champ de bataille entre les troupes britanniques du général Allenby et les forces ottomanes. Son futur statut, qui rentre dans le champ des négociations entre les puissances occidentales, reste ambigu :– la Palestine deviendrait arabe, selon une certaine interprétation de la correspondance échangée entre Husayn ibn Ali Hussein et sir Henry McMahon en 1915-1916 ;

– elle serait internationalisée, selon l'accord Sykes-Picot de 1916 ;

– elle serait dotée d'un foyer national juif, selon la déclaration Balfour du 2 novembre 1917 ;

– ou encore, elle devrait respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, selon les déclarations franco-britanniques de 1918.

Les arbitrages franco-britanniques de l'après-guerre en font un mandat britannique comprenant un Foyer national juif qui ne doit pas s'étendre à la Transjordanie (charte du mandat sur la Palestine ratifiée par la Société des Nations en juillet 1922).

Pour en savoir plus, voir l'article campagnes de Palestine.

2.2. La Palestine mandataire (1920-1948)

Le premier haut-commissaire britannique, sir Herbert Samuel, opte pour un développement séparé des communautés dans le cadre d'une Palestine qui ne serait ni juive ni arabe.

Dans les années 1920, le sionisme est un échec

relatif : certes, le Yichouv (communauté juive de Palestine) se

structure avec des institutions fortes et puissantes, mais l'immigration

juive est tout à fait mesurée et le mouvement sioniste ne dispose pas

des moyens financiers de ses ambitions. Néanmoins, une culture juive

nouvelle d'inspiration nationaliste est en train de s'établir.

Les relations avec les Arabes sont difficiles. Des

violences éclatent entre les communautés en 1920-1921 et, après quelques

années de calme, elles reprennent en 1929 autour des Lieux saints

de Jérusalem. L'opposition des populations se fonde aussi bien sur la

contradiction des projets nationaux – les sionistes veulent un État

juif, et les Arabes, un État arabe palestinien éventuellement membre

d'une fédération arabe du Proche-Orient – que sur la multiplication des

antagonismes locaux.

De profonds antagonismes

Vers 1930, la Palestine est déjà un pays surpeuplé, selon les critères de l'époque, et il n'existe pas de terres inexploitées. La colonisation juive a alors un but moins économique que politique : il s'agit de se donner un territoire et, dans un premier temps, de s'établir sur les axes de communication. Devant le manque de terres à acheter et la résistance des populations, on évoque de plus en plus le « transfert », c'est-à-dire l'expulsion d'une partie au moins des Arabes palestiniens.

Pour ces derniers, l'entreprise sioniste est

illégitime et répond à une volonté strictement colonialiste. Pour les

sionistes, il n'y a pas de « peuple » arabe en Palestine, mais seulement

des habitants arabes qui constituent un obstacle à leurs projets.

L'évocation par certains de la constitution d'une entité binationale est

rejetée majoritairement par les deux communautés. Aucun accord ne peut

être obtenu sur la question cruciale de l'immigration juive.

La révolte des Arabes (1936-1939)

L'avènement de Hitler en Allemagne donne une impulsion décisive au sionisme, qui reçoit les immigrants et les capitaux qui lui manquaient. En 1935, il y a en Palestine 355 000 Juifs sur une population totale de 1 300 000 habitants. Les inquiétudes des Arabes se transforment en 1936 en révolte organisée contre les Britanniques et les Juifs.

Le premier plan de partage proposé en 1937 par

Londres provoque un important soulèvement de la population qui dure

jusqu'au début de 1940, en dépit d'une sévère répression britannique. En

vertu du Livre blanc de 1939, Londres limite de manière

drastique l'immigration juive et relance la formule d'une Palestine

unitaire, ni juive ni arabe. Toutes les tentatives de compromis échouent

en raison de la contradiction des projets nationaux. Le mieux que l'on

puisse proposer à l'autre partie, c'est un statut de minorité avec un

régime de droits garantis.

La Palestine dans la Seconde Guerre mondiale

Durant la Seconde Guerre mondiale, le pays s'enrichit grâce aux commandes de l'armée britannique. Le secteur juif amorce un mouvement d'industrialisation et les paysans arabes se débarrassent d'un endettement séculaire. Si le Yichouv fournit des soldats à l'armée britannique, les forces de la droite sioniste (groupe Stern, puis Irgoun) multiplient à partir de 1944 les attentats contre les Britanniques.

À la fin de la guerre, le courant majoritaire, dominé

par les socialistes, se joint aux actions antibritanniques et organise

de spectaculaires opérations d'immigration clandestine. Les coûts

militaires, économiques et politiques de la présence britannique

deviennent insupportables pour Londres, qui décide au début de 1947 de

transmettre le dossier palestinien à l'Organisation des Nations unies (ONU).

Le plan de partage de la Palestine (29 novembre 1947)

Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale de l'ONU vote le plan de partage de la Palestine en deux États, juif et arabe, et Jérusalem est transformée en territoire international. Chacune des parties est étroitement imbriquée dans les autres, ce qui, selon les concepteurs du plan, devrait forcer les intéressés à coopérer. Dans la zone accordée à l'État juif, la population arabe constitue presque la moitié de la population et détient la plus grande partie des terres.

Les Arabes s'opposent à ce partage qui les dépossède

de ce qu'ils considèrent comme faisant partie de leur territoire

national. Dès le lendemain du vote, la violence éclate entre les

communautés. Dans les semaines qui suivent, profitant de l'éparpillement

des installations juives dans le pays, ils mènent une guérilla contre

les voies de communication. Les forces sionistes, refusant d'abandonner

une quelconque position, sont contraintes à une défensive coûteuse en

hommes.

Le premier conflit israélo-arabe (1947-1949) et l'exode des Palestiniens

Les Britanniques organisent méthodiquement leur évacuation et limitent leurs interventions sur le terrain. Ils encouragent des négociations secrètes entre le mouvement sioniste et le roi Abdullah de Jordanie pour un partage à l'amiable de la Palestine : le futur État palestinien devant être annexé par son voisin arabe.

Au mois d'avril 1948, les sionistes prennent

l'offensive et chassent les populations arabes des régions littorales et

d'une partie de la Galilée. Il s'agit surtout d'assurer la sécurité du

futur État juif en cas d'interventions militaires des pays arabes.

Ce premier exode de centaines de milliers de

Palestiniens provoque ces interventions le 15 mai 1948, date de la fin

du mandat et de la création de l'État d'Israël. Le 11 juin, l'ONU impose

une trêve temporaire. Le 8 juillet, les hostilités reprennent et les

armées arabes sont défaites.

À partir de l'été 1948, les troupes israéliennes

procèdent à une action systématique d'expulsion des populations et de

destruction de leurs sources de revenus. À l'automne 1948, les

Israéliens achèvent la conquête de la Galilée et repoussent les

Égyptiens dans le Sinaï, à l'exception de la bande de Gaza, qui passe sous leur administration.

La guerre est officiellement terminée le 7 janvier

1949. La Cisjordanie est annexée par la Jordanie et le nombre de

réfugiés palestiniens serait alors de l'ordre de 700 000 à 800 000 (→ guerres israélo-arabes).

3. Le mouvement national palestinien

3.1. Jusqu'à l'occupation britannique

L'identité palestinienne moderne émerge dans la seconde moitié du xixe siècle. La conscience d'appartenance régionale se fonde aussi bien sur la spécificité d'une Terre sainte musulmane et chrétienne que sur les transformations administratives en cours. La création d'un sandjak (département) de Jérusalem indépendant de Damas fait de Jérusalem la capitale administrative de la région tandis que les arrondissements du Nord dépendent de Beyrouth. Le terme « Palestine » redevient d'usage courant pour les Européens comme pour les Ottomans. Les grands notables des villes palestiniennes entrent au service de l'administration ottomane et font carrière un peu partout dans l'Empire. Ce sont des « ottomanistes », c'est-à-dire des partisans du maintien de l'Empire.

Après la révolution jeune-turque

de 1908, ces notables maintiennent leur engagement « ottomaniste » et

servent le nouveau régime. Mais une jeunesse éduquée, issue des branches

cadettes de familles de notables ou des classes moyennes, commence à

demander des mesures de décentralisation administrative. L'autonomisme

arabe proprement dit a peu d'écho en Palestine, sauf dans la région de

Naplouse qui, dès avant la Première Guerre mondiale, est déjà une place

forte du nationalisme arabe. En revanche, dès 1908, l'antisionisme

devient la base de l'activité politique palestinienne, tous courants

confondus.

Durant la guerre, la jeunesse éduquée se rallie à la

révolte arabe partie du Hedjaz tandis que les anciens ottomanistes se

voient confirmés dans leurs positions de pouvoir par les conquérants

britanniques. En 1918, les notables établissent des comités

« islamo-chrétiens » dans les principales régions de la Palestine et

fédèrent le mouvement en un congrès. Ils veulent une Palestine sous

mandat international mais sans Foyer national juif. La personnalité la

plus importante est Musa Kazim al-Husayni, alors maire de Jérusalem. Les

jeunes cherchent au contraire à faire de la Palestine la « Syrie du

Sud » appartenant à une grande Syrie, indépendante de la domination

européenne. Ils militent dans le cadre de clubs politico-littéraires.

Après l'échec du Royaume arabe de Damas en juillet

1920, ils reviennent en Palestine et élaborent un compromis politique

avec leurs aînés. Le troisième congrès islamo-chrétien de Haïfa, qui se

tient en décembre 1920, est l'acte de naissance définitif du

nationalisme arabe palestinien : il se veut le représentant du « peuple

arabe palestinien » qui rejette toutes les revendications sionistes et

qui exige un « gouvernement national responsable devant une chambre des

députés qu'éliraient les membres du peuple parlant la langue arabe et

habitant en Palestine au début de la guerre ».

3.2. Sous le mandat britannique

H. Samuel oriente le développement politique de la Palestine vers la voie communautaire. Il permet au nouveau et jeune mufti de Jérusalem, Hadjdj Amin al-Husayni, de prendre le contrôle des institutions religieuses musulmanes, ce qui lui donne des moyens importants. Tout en coopérant avec les Britanniques et en leur assurant le calme public, Amin al-Husayni s'affirme comme le représentant d'un nationalisme palestinien radical. Ses adversaires, les « opposants », regroupés autour de la famille rivale des Nachachibi, se veulent des pragmatiques antisionistes, partisans d'une alliance durable avec la Grande-Bretagne. Cette rivalité de clans familiaux recoupe en partie des clivages entre différents programmes, régions et groupes sociaux. Les congrès arabes palestiniens des années 1920 établissent un « Exécutif arabe », dirigé par Musa Kazim al-Husayni, un vieillard respecté de tous. Son jeune cousin, Hadjdj Amin, tente progressivement de le supplanter. En 1934, à la mort de Musa Kazim, l'Exécutif palestinien est pratiquement dissous et les forces politiques palestiniennes se regroupent autour de partis politiques récemment créés. À côté des organisations de notables, on voit apparaître des groupes radicaux nationalistes arabes ou islamistes (groupe de al-Qassam, qui tente un soulèvement contre les Britanniques en 1935).

Lors de la grève générale de 1936, l'ensemble des

organisations politiques se regroupe autour du Haut-Comité arabe, dominé

par les Husayni (le fils de Musa Kazim, Abd al-Qadir al-Husayni,

devient un héros de la lutte contre les Britanniques). En 1937, au

moment du premier plan de partage, les Nachachibi font scission et

coopèrent avec les autorités mandataires tandis que les organisations

proprement nationalistes sont interdites. Les Husayni choisissent la

voie de la radicalisation et de l'exil. Le mufti se réfugie d'abord au

Liban puis, en octobre 1939, en Iraq. La destruction de la classe

politique palestinienne par les Britanniques fait des États arabes les

partenaires de Londres dans la gestion du dossier palestinien.

Hadjdj Amin participe à la lutte antibritannique

durant la Seconde Guerre mondiale et se réfugie en Allemagne nazie à la

fin de 1941. Il espère que Hitler fera de lui le chef de l'ensemble du

monde arabe. En 1945, il se livre aux autorités françaises, qui le

mettent en résidence surveillée tout en négociant avec lui. L'année

suivante, il « s'évade » et s'établit en Égypte, où il reste en contact

régulier avec les Français.

La Ligue des États arabes,

fondée en 1945, reconnaît la Palestine comme l'un de ses membres. Elle

tente d'organiser une représentation politique palestinienne en recréant

le Haut-Comité arabe ; dès son retour en Égypte, le mufti en prend la

direction. Néanmoins, l'évolution économique et sociale permet

l'émergence de nouvelles forces comme celle des premiers groupes

marxistes arabes et des syndicats ouvriers. Le Haut-Comité arabe se

montre intransigeant dans les négociations d'après-guerre et les

Nachachibi optent pour la fusion avec la Jordanie du roi Abdullah.

En 1948, le mufti crée à Gaza un gouvernement de

toute la Palestine pour essayer de constituer un État palestinien et

s'opposer ainsi à l'annexion par la Jordanie. L'expérience avorte

rapidement en raison des défaites militaires en Égypte, qui soutient le

gouvernement. En 1949, l'ONU refuse de reconnaître la représentativité

de l'organisation du mufti et cesse de considérer les Palestiniens comme

des acteurs politiques : ils ont désormais un statut de simples

« réfugiés ».

4. Les « réfugiés » palestiniens après 1949

Les réfugiés de 1948 se trouvent regroupés dans des camps établis en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, en Transjordanie, en Syrie et au Liban.

L'Égypte refuse la constitution de camps sur son sol.

La dispersion s'effectue en fonction des offensives israéliennes qui

repoussent la population arabe vers les frontières. La constitution des

camps se fait ensuite en fonction des origines géographiques. Les

regroupements familiaux achèvent la formation d'ensembles cohérents sur

la base d'agglomérations disparues de la Palestine mandataire.

L'ONU crée une institution spéciale, l'Office de

secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine

(UNRWA), chargée d'apporter une aide à ces derniers en attendant leur

rapatriement prévu par des résolutions de l'Assemblée générale,

régulièrement répétées pendant un certain nombre d'années. L'UNRWA

s'occupe très tôt du « recasement » de ses administrés, mais il se

révèle impossible, au siècle de l'exode rural et de la croissance

démographique rapide (souvent plus de 3 % par an), d'opérer le retour de

ces personnes majoritairement d'origine rurale.

Les camps, installés le plus souvent à la périphérie

des grandes agglomérations, deviennent ainsi des quartiers spécifiques

de mégalopoles arabes en formation. L'UNRWA assure un minimum de rations

alimentaires et de services sociaux, rendant ainsi l'utilisation de la

main-d'œuvre réfugiée bon marché pour les pays hôtes. Sa plus grande

réussite est une élévation considérable du niveau éducatif, en

particulier des jeunes, correspondant à une forte demande sociale. La

main-d'œuvre qualifiée, venant le plus souvent des villes littorales

palestiniennes, émigre très tôt vers les pays du Golfe, dont elle est

employée à bâtir les infrastructures. Dans les années 1960, elle est

rejointe par des gens moins qualifiés. Les réfugiés sont généralement

soumis à un strict contrôle policier de la part des pays hôtes.

La bourgeoisie palestinienne réfugiée s'installe dans

les grandes villes arabes et forme un milieu d'affaires

particulièrement actif dans des pays comme le Liban ou la Jordanie. En

Cisjordanie et dans la bande de Gaza, la société traditionnelle

d'inspiration rurale conserve ses structures avec la prédominance des

relations familiales et claniques, plus atténuées dans la population

réfugiée.

En Israël même, la communauté arabe se maintient

grâce à sa croissance naturelle ; elle représente alors 14 à 16 % de la

population totale de l'État, malgré l'importance de l'immigration juive.

On lui accorde les droits politiques individuels tout en la soumettant

jusqu'au milieu des années 1960 à la tutelle d'une administration

militaire. Ses déplacements sont soumis à autorisation et l'État exerce

des subterfuges juridiques pour la déposséder de ses terres. La

conséquence de la politique suivie est l'absence d'exode rural et la

transformation de villages en agglomérations de plusieurs milliers

d'habitants. Les Israéliens fixent ainsi involontairement les Arabes

palestiniens dans les campagnes.

5. Yasser Arafat et la résistance palestinienne (1958-2004)

5.1. Création de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP)

Le Haut-Comité arabe du mufti continue d'exercer un

rôle politique jusqu'au début des années 1960, en particulier chez les

réfugiés du Liban. Une fraction de l'ancienne classe politique

palestinienne se rallie à la monarchie jordanienne ou se met au service

des pays du Golfe. La relève se fait dans les années 1950 chez les

étudiants issus de la bourgeoisie et non des camps. Ces nouveaux

militants participent aux révolutions arabes de ces mêmes années.

À partir de 1958, la question palestinienne devient

une arme politique dans la confrontation entre régimes arabes qui

s'opposent sur la question de l'unité : reconnaître une identité

palestinienne propre irait à l'encontre des projets de fusion des

différentes parties du monde arabe. Néanmoins, les États arabes sentent

la nécessité de canaliser la revendication montante des Palestiniens en

constituant une « entité palestinienne ».

Celle-ci, l'Organisation de libération de la Palestine (OLP),

est fondée en 1964 sous le contrôle de la ligue des États arabes. La

première OLP recrute essentiellement dans la bourgeoisie formée à

l'époque du mandat britannique. Son programme de libération ne concerne

ni la Cisjordanie, ni la bande de Gaza. Face à elle, la résistance armée

est issue des cadres étudiants des années 1950.

L'organisation la plus importante est le Fatah, fondé en 1957-1958 au Koweït, qui commence ses opérations armées en 1965. Progressivement, Yasser Arafat

se distingue des autres fondateurs. À sa gauche se trouve une série

d'organisations « progressistes » d'inspiration marxisante ; leur maître

à penser est Georges Habache

qui s'oriente d'abord vers un nationalisme arabe unitaire. Après 1967,

des pays comme la Syrie et l'Iraq suscitent l'apparition d'organisations

qui leur sont dévouées.

La guerre des Six-jours (juin 1967)

Pendant la guerre des Six-Jours, Israël s'empare du reste de la Palestine mandataire et annexe la Jérusalem arabe et ses environs. L'occupation israélienne se veut « humaine », mais elle est, dès le début, répressive. Les tentatives d'implantations des organisations de résistance échouent rapidement en Cisjordanie, alors qu'il faut plusieurs années à l'armée israélienne pour parvenir à les éliminer de la bande de Gaza.5.2. La résistance palestinienne

Très tôt apparaît la contradiction entre les intérêts

des pays arabes désireux de récupérer leurs territoires perdus, quitte à

faire la paix avec Israël, et les organisations armées dont le but est

de libérer l'ensemble de la Palestine, qui se transformerait en un

« État démocratique et laïque » où les Juifs non-sionistes auraient leur

place.

Cet antagonisme conduit aux événements sanglants du

« septembre noir » de 1970, lorsque la monarchie jordanienne chasse de

son territoire les organisations palestiniennes. Pour éviter la

répétition d'un tel drame, le sommet arabe de Rabat en 1974 reconnaît

l'OLP comme « le seul et légitime représentant du peuple palestinien ».

Le 22 novembre 1974, l'Assemblée générale de l'ONU

affirme le droit des Palestiniens à l'autodétermination, à la

souveraineté et à l'indépendance nationales. L'OLP est admise aux

Nations unies en qualité d'observateur.

5.3. Le conflit libanais

La lutte armée se déplace au Liban, où la résistance fait alliance avec les forces « progressistes » locales et est à l'origine de la guerre civile qui dure de 1975 à 1990.

De 1977 à 1982, l'OLP constitue un « quasi-État » au

Liban et y multiplie les services sociaux. Mais elle perd

progressivement ses alliés locaux. Politiquement, les accords de Camp David

de 1978 entre l'Égypte et Israël prévoient une autonomie de

« personnes » et non de « territoires » pour les régions occupées en

1967. Cela signifie une simple gestion des affaires courantes et

l'absence de souveraineté, en particulier sur les ressources naturelles.

Afin de permettre l'application de ce règlement de la

question palestinienne, Israël envahit le Liban en 1982 pour combattre

directement l'OLP et la présence palestinienne dans ce pays. De cette

politique découlent les massacres de réfugiés palestiniens à Sabra et à

Chatila (septembre 1982).

De 1982 à 1991, la résistance palestinienne reste

présente au Liban, mais elle se laisse entraîner dans les différentes

guerres libanaises. Les pertes humaines palestiniennes, surtout civiles,

sont considérables. Depuis 1991, la « seconde République » libanaise

limite strictement les activités palestiniennes et la population des

camps, le plus souvent interdite de travail, se paupérise

dramatiquement.

Après le départ de Beyrouth en 1982, l'OLP établit

son siège politique à Tunis. Y. Arafat se montre disposé à participer à

un règlement de paix débouchant sur la constitution d'un État

palestinien à Gaza et en Cisjordanie à côté d'Israël. Ce programme va

dans le sens inverse des chartes palestiniennes de 1964 et 1968, tout

aussi bien dans son contenu territorial que dans son ambition politique.

Il ne peut être réalisé que si les États-Unis, maîtres du jeu,

acceptent l'OLP comme interlocuteur et obligent les Israéliens à

négocier avec celle-ci.

Dans ce but, des tentatives pour constituer une

délégation jordano-palestinienne ont lieu. Mais elles échouent, l'OLP

refusant d'abandonner la lutte armée, que les États-Unis assimilent au

« terrorisme ». Ces tentatives provoquent des dissidences, encouragées

et soutenues par la Syrie, qui débouchent sur une véritable guerre

civile palestinienne au Liban (1983-1991).

Pour en savoir plus, voir l'article guerre du Liban.

5.4. La première Intifada (décembre 1987-septembre 1993)

L'accroissement de la pression conduit au soulèvement palestinien de décembre 1987 ( → Intifada),

qui contribue à transformer l'image d'Israël sur la scène

internationale. C'est le premier soulèvement populaire parti des

Territoires palestiniens qui a pour objectif de mettre fin à la

situation d’occupation militaire. Le mouvement de protestation est

rapidement repris en main par l'OLP qui le mène de concert avec

l’ensemble des factions politiques palestiniennes, dont le Hamas, mouvement islamiste créé au début de l’Intifada.

Les leaders du mouvement sont, dans les Territoires

palestiniens, plutôt issus des classes moyennes urbaines éduquées ; ils

prônent l’utilisation de stratégies de lutte non violente

(manifestations, boycott des produits israéliens, recherche d’autarcie

dans le domaine économique, etc.).

Depuis Tunis, Y. Arafat fait alors un pas décisif en

direction d'une paix négociée en acceptant les conditions américaines

(renoncement au terrorisme et reconnaissance de l'État d'Israël) et en

proclamant l'État de Palestine (novembre-décembre 1988) sur les seuls

territoires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza (22 % de la

Palestine historique).

Pendant la guerre du Golfe

(1990-1991), l'OLP se range cependant dans le camp favorable à l'Iraq

contre les États-Unis : elle sort, dès lors très affaiblie du conflit et

aborde les premiers pourparlers de paix diminuée sur la scène

internationale.

5.5. Les accords de Washington (septembre 1993)

Les négociations s'enlisent progressivement, mais le gouvernement israélien de Yitzhak Rabin et Shimon Peres

accepte de traiter directement et clandestinement avec l'OLP dans la

capitale norvégienne, à Oslo (d'où le nom d'accords d'Oslo).

Les accords signés à Washington, le 13 septembre

1993, reprennent un certain nombre de principes existant dans les

différents plans de paix depuis Camp David,

mais en y intégrant l'OLP et la reconnaissance du « peuple

palestinien ». Dans une première phase, dite intérimaire, l’armée

israélienne doit progressivement se retirer des Territoires palestiniens

et transférer une partie de ses pouvoirs d’action vers l’Autorité nationale palestinienne (ANP),

nouvelle institution palestinienne spécialement créée pour gérer les

affaires civiles des populations de la Cisjordanie et de la bande de

Gaza.

Pour en savoir plus, voir l'article accords de Washington.

Dans une seconde phase, dite du statut permanent, les

deux parties doivent discuter des questions sensibles qui les opposent,

comme Jérusalem, les réfugiés, les colonies, les frontières et la

sécurité. D'emblée, des oppositions aux accords de paix signés existent

dans les deux camps. Côté palestinien, les islamistes perpétuent leurs

premiers attentats sur le sol israélien contre des populations civiles

pour marquer leur désapprobation.

Côté israélien, les militants de droite et d'extrême

droite proches des milieux ultra-orthodoxes et de colons exercent des

pressions sur le gouvernement pour que les « rendus territoriaux »

soient minimes. Ils voient Y. Rabin, le Premier ministre en exercice

comme un « traître » à la nation ; ce dernier est assassiné par l'un des

leurs lors d'une cérémonie publique le 4 novembre 1995.

D'emblée également, les retards pris dans les

engagements mettent en danger la dynamique du processus. La mise en

place de l'« autonomie » palestinienne (1994) se révèle difficile : les

retraits territoriaux israéliens sont lents et bien moindres qu'attendu

malgré la signature, en septembre 1995, de l'accord dit « Oslo II », sur

le désengagement israélien de la Cisjordanie.

Par ailleurs, l'Autorité nationale palestinienne, qui

fonctionnne, certes, avec un président (Y. Arafat) et une assemblée de

parlementaires, tous deux élus par le peuple en 1996, ne s'étend que sur

un archipel de centres urbains sans véritables droits de souveraineté

sur les ressources naturelles. On est loin de l'État souverain auquel

aspirent les Palestiniens.

5.6. Un processus de paix laborieux

Alors que la colonisation se poursuit, notamment en Cisjordanie, au point d'assombrir les perspectives de continuité territoriale pour l'État palestinien en devenir, le successeur de Y. Rabin, Shimon Peres parie sur une paix économique qui assurerait une véritable intégration d'Israël dans la région.

Mais, côté palestinien, l'heure est au

désappointement tant les retombées économiques sont moindres

qu'espérées. Il est vrai que les flux de biens et de personnes et la vie

quotidienne sont rendus difficiles par la multiplication des

checkpoints aux portes d'entrée et de sortie des villes palestiniennes.

Parallèlement, le gouvernement israélien poursuit sa politique

d'assassinats ciblés envers les opposants islamistes palestiniens, ce

qui conduit le Hamas à opérer une succession d'attentats en territoire

israélien durant l'année 1996, qui est particulièrement sanglante.

Côté israélien, la population croit dès lors de moins

en moins à la paix puisque celle-ci ne leur apporte pas la sécurité

physique promise. La droite revenue au pouvoir avec Benyamin Netanyahou met plusieurs mois à accepter la reprise des négociations avec les Palestiniens. Sous la pression américaine, le mémorandum de Wye River (ou Wye Plantation)

de 1998 énonce une nouvelle série d'étapes, mais leur application est

immédiatement gelée par l'annonce de nouvelles élections israéliennes.

Initialement prévue le 4 mai 1999, la proclamation de

l'État palestinien est retardée par l'Autorité nationale palestinienne

afin de ne pas favoriser le candidat Netanyahou aux élections générales

israéliennes.

La victoire du travailliste Ehoud Barak

fin mai entraîne une reprise des discussions entre Israéliens et

Palestiniens, notamment sur l'application de l'accord de Wye River. Au

terme de difficiles négociations, un accord est signé le 4 septembre à

Charm el-Cheikh (Égypte) sur une version révisée de l'accord de Wye

River.

Cet accord prévoit un nouveau calendrier de retrait

des militaires israéliens d'une nouvelle portion de territoire en

Cisjordanie, la libération de prisonniers palestiniens, l'ouverture d'un

passage entre la bande de Gaza et la Cisjordanie ainsi que la

construction d'un port à Gaza. L'application de ces différents points

est progressivement mise en route, mais les hésitations des négociateurs

à s'engager de façon irrévocable retardent le démarrage des discussions

sur le « statut définitif » des territoires palestiniens prévu par les

accords de Washington.

La date butoir pour un accord définitif (13 septembre

2000) – avancée à l'automne 1999 – devient vite caduque. Devant le

blocage des négociations imputé aux Israéliens, le conseil central de

l'OLP menace de proclamer unilatéralement, le 13 septembre 2000, l'État

de Palestine avec Jérusalem-Est pour capitale.

5.7. L'échec d'un règlement de paix définitif et la reprise de l'Intifada

Cette seconde Intifada

(dite Intifada al-Aqsa), fruit des nombreuses frustrations accumulées

par les Palestiniens depuis le début des négociations

israélo-palestiniennes initiées il y a près de dix ans, enterre le

processus de paix. En effet, les deux camps s'installent progressivement

dans une logique d'affrontements, alors qu'un sentiment d'impuissance

gagne la communauté internationale, les États-unis en tête, qui tarde à

réagir.

Seule initiative notable, une commission

internationale d'« établissement des faits » (dite commission Mitchell),

chargée de déterminer l'origine des violences et de proposer des

remèdes, est mise en place en décembre 2000. Ses conclusions, rendues

publiques en mai 2001 et aussitôt approuvées par les deux camps – qui en

font cependant une lecture différente –, ne seront finalement pas mises

en œuvre.

En 2001, après les attentats du 11 septembre

sur le territoire américain, le contexte international n'est guère

favorable à une reprise du dialogue israélo-palestinien. En effet, les

États-Unis laissent A. Sharon à peu près libre d'agir à sa guise, au nom

du combat planétaire contre le terrorisme,

tout en réaffirmant la nécessité d'un accord de paix fondé sur la

coexistence de deux États – l'un israélien, l'autre palestinien –, et en

refusant de mettre Y. Arafat « hors jeu », comme l'aurait souhaité le

Premier ministre israélien. Prise dans ses propres contradictions,

l'administration Bush ne cesse d'atermoyer alors que les cycles de la

violence « attentat-répression » s'enchaînent : mitraillages de colonies

juives, tirs de mortiers et attentats-suicides, côté palestinien ;

bombardements aériens des principales agglomérations palestiniennes,

assassinats ciblés de responsables d'organisations « terroristes »,

multiplication des incursions militaires dans les Territoires

palestiniens autonomes, opérations de représailles et destructions

massives dans des camps palestiniens (Djenin, avril 2002), côté

israélien.

Le bilan humain est très lourd – plus de 2 800 morts

fin 2002, plus de 4 000 fin 2004, dont presque les trois quarts sont

palestiniens –, des milliers de blessés et deux sociétés traumatisées.

De même que les Israéliens, inquiets pour leur sécurité, se rassemblent

autour d'Ariel Sharon, les Palestiniens connaissent également un réflexe

d'union sacrée, les nationalistes du Fatah collaborant avec les

islamistes du Hamas, et Y. Arafat, reclus presque sans interruption à

Ramallah depuis décembre 2001, retrouvant une nouvelle légitimité.

Ce dernier se résout à aborder la refonte des

institutions de l'Autorité nationale palestinienne, sujet longtemps

reporté. Il crée ainsi en 2003 un poste de Premier ministre, qu'il

confie à son second au sein de l'OLP, Mahmud Abbas.

Il évoque également l'organisation prochaine d'élections. Ces

initiatives visent à la fois à prévenir les critiques (notamment sur la

centralisation excessive des pouvoirs, l'inertie et la corruption) qui

ne tarderont pas à renaître au sein de son propre camp et à répondre aux

attentes de la communauté internationale et des bailleurs de fonds, qui

ne cessent d'exercer des pressions dans ce sens.

5.8. Nouvelle tentative diplomatique : la « feuille de route » (2003)

Elle propose un plan par étapes devant déboucher sur

la constitution d'un État palestinien et le règlement définitif et

général du conflit israélo-palestinien d'ici à 2005. Le contenu

territorial de ce règlement n'est pas fixé. Le texte est publié le

30 avril 2003. L'Autorité nationale palestinienne accepte la feuille de

route dans son intégralité, tandis qu'Israël énonce une série de

conditions pour son application (25 mai 2003).

Soutenu par les États-Unis, le gouvernement de Mahmud Abbas

négocie une trêve avec les mouvements armés, en premier lieu

islamistes. Elle est conclue le 29 juin 2003 pour trois mois, les

mouvements armés exigeant la fin de tout acte de violence de la part des

Israéliens et la libération des prisonniers.

Ne se considérant pas engagé par cette trêve, le

cabinet Sharon demande, avant toute autre mesure, le désarmement des

mouvements armés et n'accepte que des libérations très partielles de

prisonniers. Le cycle de la violence se poursuit et les attentats

reprennent.

M. Abbas, qui n'a pas réussi à prendre le contrôle

des forces de sécurité palestiniennes au détriment d'Arafat comme les

Américains l'espéraient et qui apparaît aux yeux de sa population comme

un « collaborateur » des États-Unis, est contraint de démissionner

(septembre 2003). Il est remplacé par Ahmad Quray (Ahmed Qoreï),

président du Conseil législatif palestinien et principal négociateur de

Washington. Cependant, Quray ne parvient, pas plus que son prédécesseur,

à prendre à Arafat le contrôle des forces de sécurité. Il tente de

négocier une nouvelle trêve avec les islamistes. Échouant à son tour, il

entre en conflit périodique avec Arafat qui refuse de se voir dépossédé

de ses pouvoirs sur la question des services de sécurité et sur le

contrôle des finances, mais il ne démissionne pas.

5.9. Poursuite de la colonisation juive en Cisjordanie

Parallèlement aux tentatives de solution diplomatique, le gouvernement israélien poursuit son entreprise de colonisation de la Cisjordanie en se lançant, en juin 2002, dans la construction d'un « mur de sécurité », destiné à être impénétrable. Initialement prévu sur 350 km, l'ouvrage empiète sur la Cisjordanie, intégrant plusieurs colonies israéliennes et entraînant de nouvelles confiscations de terres palestiniennes et des destructions de cultures.

L'affaire est portée devant la Cour internationale de justice (CIJ),

qui donne un avis « historique » le 9 juillet 2004 : les territoires

pris par les Israéliens en juin 1967 sont bien juridiquement

« occupés », et donc s'y appliquent les conventions de Genève,

ce qui implique l'interdiction de toute modification du peuplement. En

conséquence, la colonisation et la construction du mur sont illégales.

Lors des accords de Washington,

Israël a reconnu l'existence du peuple palestinien et donc celle de son

droit à l'autodétermination. En définissant l'espace où doit s'exercer

l'autodétermination du peuple palestinien, la Cour donne aussi, pour la

première fois, une définition juridique du territoire israélien.

5.10. Mort d'Arafat

La mort d'Arafat, le 11 novembre 2004, modifie les données politiques immédiates. Mahmud Abbas assure l'intérim et se fait investir comme candidat du Fatah à la nouvelle élection présidentielle. Il fait campagne sur le thème de la fidélité à l'héritage d'Arafat. Les islamistes s'abstiennent de présenter un candidat. L'élection, organisée dans le délai de 40 jours prévu par la Loi fondamentale, a lieu le 9 janvier 2005. M. Abbas est élu devant l'indépendant Mustafa Barghuti (19,80 %) et cinq autres candidats.

Soutenu par la communauté internationale, M. Abbas

apparaît comme un partenaire fiable pour la reprise du processus de paix

aux yeux des Américains, même si les deux parties sont loin de trouver

un accord, ne serait-ce que sur l'interprétation à donner à la feuille

de route. M. Abbas est également l'homme qui, sur le plan intérieur,

impulse des réformes de démocratisation de l'Autorité nationale

palestinienne tant attendues.

6. Les territoires palestiniens depuis 2004

6.1. Divisions politiques et territoriales

La montée du Hamas

Les premières élections à être organisées depuis le scrutin de 1996 sont les élections municipales, qui se déroulent en plusieurs étapes en 2004-2005. Ces élections sont très attendues dans les Territoires palestiniens, dans la mesure où les municipalités constituent le plus petit niveau administratif et territorial et peuvent, dès lors, contribuer à améliorer le quotidien des populations. La compétition politique s'y annonce rude car aucune faction politique n'appelle à boycotter les élections.

Les résultats électoraux marquent l'entrée en politique du Hamas,

dont les candidats, qui bénéficient d'une réputation d'intégrité,

remportent la majorité des suffrages, en particulier dans les grandes

villes – que ce soit dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie. La montée

en puissance du Hamas conduit à la multiplication des heurts entre les

militants de ce courant et les Jeunesses du Fatah

épaulées par les forces de sécurité palestiniennes, sur lesquelles

M. Abbas ne réussit pas à imposer vraiment son autorité. À partir de

juillet 2005, le désordre devient permanent dans la bande de Gaza.

L'évacuation de la bande de Gaza par Israël

Au même moment, Ariel Sharon remet en avant son projet d'évacuation unilatérale de la bande de Gaza qui deviendrait une enclave hermétiquement close tandis que la colonisation de la Cisjordanie serait intensifiée.

Ce projet – approuvé par les États-Unis dès avril

2004, à condition qu'il soit inclus dans la feuille de route – est

critiqué par une partie de la droite israélienne et des mouvements de

colons qui demeurent hostiles au principe même d'une évacuation. Sharon

l'impose néanmoins à ses différents opposants au mois d'août 2005. Le

plan israélien d'évacuation de la bande de Gaza est salué par les

membres du Quartet – États-Unis, Russie, ONU, Union européenne – qui y

voient un moyen de renforcer la popularité de Mahmud Abbas, affaiblie

sur le plan interne par le manque de perspectives d'amélioration de la

situation matérielle des individus et l'absence de tout progrès vers une

solution politique.

Mais dans les faits, ce plan qui n'a pas été négocié

par les Israéliens, apparaît aux Palestiniens comme un signe de la

faiblesse du gouvernement israélien et comme une victoire du Hamas et

des défenseurs de la stratégie de la lutte armée sur les partisans du

jeu diplomatique et de la poursuite du processus de paix.

Le Hamas au pouvoir

C'est dans ce contexte que des élections législatives palestiniennes sont organisées, pour la deuxième fois de l'histoire nationale, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Initialement prévues pour le 17 juillet 2005 et finalement reportées (« pour des raisons techniques ») au 25 janvier 2006, ces élections conduisent à la victoire du Hamas à la majorité absolue des sièges (74 sur 132) devant le Fatah (45 sièges) ; les petites formations se partagent 9 sièges, auxquels s'ajoutent 4 députés indépendants.

Pour le Hamas, dont c'est la première participation à

un tel scrutin, il s'agit de donner la possibilité de représenter au

Parlement la diversité des voix et courants idéologiques existant sur la

scène politique dans le but de préserver l'unité nationale.

Dès la confirmation de la victoire électorale du

Hamas, Israël suspend les reversements des taxes et des droits de douane

au profit de l'Autorité nationale palestinienne,

refusant de négocier « avec un pouvoir palestinien dont une partie est

constituée d'une organisation terroriste armée qui appelle à sa

destruction ».

Le Hamas, qui ne s'attendait pas à une victoire d'une

telle ampleur et se voit contraint de composer un gouvernement, propose

au Fatah de Mahmud Abbas et aux autres composantes de l'OLP de former

un gouvernement d'union nationale dans lequel il serait prépondérant ;

mais ces derniers refusent.

Le 29 mars 2006, Ismaïl Haniyah (ou Ismaël Haniyeh)

– tête de la liste du Hamas aux élections et ex-secrétaire particulier

d'Ahmad Yassine – prend ses fonctions de Premier ministre et annonce la

composition de son gouvernement : ce dernier compte 24 membres,

principalement (Hamas) (6 sont indépendants).

Peu après, l'Union européenne et les États-Unis

décident de suspendre leurs aides directes à l'Autorité nationale

palestinienne tant que le Mouvement de la résistance islamique n'aura

pas répondu aux trois conditions qu'ils posent : renonciation à la

violence, reconnaissance d'Israël, respect des accords de Washington.

Le Hamas, dont le programme politique a pourtant

évolué vers l'acceptation d'un État palestinien sur les seuls

territoires occupés de 1967, refuse de se plier aux « diktats »

occidentaux qui font le jeu d'Israël. La principale victime du boycott

financier et politique de l'Autorité nationale palestinienne est la

population des Territoires elle-même, qui ne reçoit plus qu'une « aide

humanitaire », mesurée chichement par rapport à ses besoins.

Luttes fratricides entre Palestiniens

Sur le plan intérieur, la lutte de pouvoir pour le contrôle des services de sécurité se poursuit, notamment dans la bande de Gaza, et débouche de plus en plus fréquemment sur des heurts meurtriers entre militants du Fatah et du Hamas, attisant les craintes de guerre civile. C'est dans ce contexte que le 10 mai 2006, des leaders politiques emprisonnés en Israël issus des différents mouvements palestiniens – y compris le Hamas – proposent un mémorandum d'entente nationale appelant d'une part, à la poursuite de la résistance armée dans les territoires occupés, et d'autre part, au retour des réfugiés en Palestine, ainsi qu'à la libération des détenus et à la création d'un État palestinien dans les frontières de 1967. Marwan Barghuti, ancien responsable du Fatah pour la Cisjordanie, emprisonné à vie en Israël, en est également un membre signataire. Peu après la publication de ce mémorandum « des prisonniers », face à l'enthousiasme populaire qu'il suscite, M. Abbas annonce son intention de le soumettre à référendum. Mais le mouvement islamiste s'y oppose, considérant que cette initiative est une tentative de « contourner la légitimité du gouvernement » Hamas au pouvoir.

Dans le même temps, la violence continue entre

Palestiniens et Israéliens. Le 25 juin 2006, l’enlèvement du caporal

franco-israélien Gilad Shalit par des groupes armés palestiniens

provoque, en représailles, l'opération « Pluies d'été » – qui consiste

en une série d'offensives militaires israéliennes d'envergure entraînant

des destructions considérables d'infrastructures civiles et de lourdes

pertes humaines dans la bande de Gaza (8 Israéliens et 595 Palestiniens

tués lors du second semestre 2006).

Acculé financièrement et politiquement isolé, le

Hamas est contraint de solliciter la formation d'un gouvernement d'union

nationale auprès du président de l'Autorité nationale palestinienne Mahmud Abbas.

Le 11 septembre, un accord en ce sens est annoncé entre le Fatah et la

Hamas, mais les discussions finissent par échouer. M. Abbas menace

d'avoir recours à des élections anticipées.

Formation d'un gouvernement d'unité nationale

Après de nouveaux affrontements meurtriers entre militants du Fatah et du Hamas en décembre 2006 et janvier 2007, l'Arabie saoudite impose sa médiation. Le 8 février 2007, après deux jours de négociations, le Fatah et le Hamas parviennent à un accord à La Mecque. I. Haniyeh est appelé à former un gouvernement d'unité nationale. Le 15 mars, après de difficiles tractations sur la direction du ministère de l'Intérieur responsable des forces de sécurité, le gouvernement d'unité nationale est définitivement composé (12 Hamas, 6 Fatah, 7 indépendants). ll s'engage à respecter les accords signés par l'OLP qui a pour mandat de poursuivre les négociations. Mais la légitimité de ce nouveau gouvernement palestinien est aussitôt rejetée par Israël, qui exige toujours du Hamas qu'il reconnaisse en préalable l'État d'Israël et les accords de paix passés et qu'il abandonne la lutte armée.Le Hamas prend le contrôle militaire de la bande de Gaza

Côté palestinien, l'accord politique ne règle toujours pas la question du contrôle des forces de sécurité. Dans la bande de Gaza notamment, Muhammad Dahlan, chef de la Sécurité préventive et l'homme des « milices » du Fatah, tente d'en prendre le contrôle au nom de M. Abbas grâce à des financements américains, ce qui (ré)alimente le cycle de violences entre les deux factions. Dans la seconde quinzaine de mai, les heurts entre Palestiniens font plusieurs dizaines de victimes tandis qu'Israël lance une nouvelle campagne d'assassinats et d'arrestations de responsables du Hamas. Devant les craintes des islamistes d'un « coup d'État » dans la bande de Gaza de la part de M. Dahlan et la politique d'obstruction systématique du président Abbas, le Hamas décide de prendre le contrôle militaire de la totalité de la bande de Gaza en liquidant les milices affiliées au Fatah.

Dans la foulée (à la mi-juin), M. Abbas met fin au gouvernement d'union nationale qu'il déclare illégal et charge Salam Fayyad

de former un nouveau gouvernement dont l'autorité réelle ne s'étend

qu'à la Cisjordanie, territoire où le Hamas est interdit et ses

militants pourchassés. Le gouvernement Haniyeh se concentre sur les

questions de sécurité et le rétablissement de l'ordre public, mais une

bonne part de l'administration cesse de fonctionner.

L'Union européenne

décide la normalisation immédiate de ses relations avec l'Autorité

nationale palestinienne et rétablit son aide directe mais la vie

économique reste largement paralysée par le maintien des barrages

israéliens.

Depuis lors, deux gouvernements rivaux se partagent

le pouvoir dans les Territoires palestiniens : d'un côté un gouvernement

« pro-Fatah » en Cisjordanie, dirigé par S. Fayyad ; de l'autre, un

gouvernement « pro-Hamas » dans la bande de Gaza, sous la houlette de

I. Haniyeh. Le premier reçoit désormais le soutien politique

inconditionnel de la communauté internationale qui, par ailleurs,

reprend son aide économique. Ainsi, à Annapolis, en novembre 2007,

l'administration Bush et le Quartet s'engagent à faire appliquer la

feuille de route et à œuvrer à la reprise des discussions sur les

négociations finales. Une conférence internationale des donateurs au

mois de décembre promet également un financement de plusieurs milliards

de dollars en faveur de l'Autorité nationale palestinienne. La vie

économique reste malgré tout largement paralysée en Cisjordanie par le

maintien des barrages israéliens.

Le second gouvernement n'a pas de reconnaisance

officielle de la part d'Israël ni de la communauté internationale. Les

populations placées sous son contrôle dans la bande de Gaza pâtissent

toujours de l'embargo international après juin 2007, même si ce dernier

est légèrement atténué par le passage d'une aide humanitaire d'urgence.

Paupérisées, privées de leurs ressources financières habituelles, elles

voient leurs conditions de vie au quotidien se dégrader rapidement.

Du 23 janvier au 3 février 2008, l'ouverture par le

Hamas du mur qui sépare la bande de Gaza de l'Égypte permet à des

dizaines de milliers de Gazaouis de déjouer le blocus sévère auxquels

ils sont soumis par Israël, tandis qu'un cessez-le-feu, forgé sous

l'égide de l'Égypte et conclu entre le Hamas et Israël, entre en vigueur

dans la bande de Gaza le 19 juin 2008 pour 6 mois. Des incidents

continuent toutefois de se produire, notamment des tirs de roquette à

partir de la bande de Gaza en direction de la ville israélienne de

Sderot.

L'intervention israélienne dans la bande de Gaza (décembre 2008-janvier 2009)

La trêve est véritablement rompue au mois de novembre par une incursion de Tsahal pour détruire un tunnel, suivie de la reprise des tirs de roquette par le Hamas en riposte à la mort de six de ses combattants. Le 19 décembre 2008, le jour de l'expiration du cessez-le-feu conclu en juin, la branche armée du Hamas – les Brigades Ezzedine al-Qassam – annonce la fin de la trêve avec Israël. L'État hébreu choisit l'option militaire et lance, le 27 décembre, une attaque aérienne surprise contre le Hamas relayée, à partir du 3 janvier 2009, par une offensive terrestre d'envergure, qui font de nombreuses victimes civiles et aggravent une situation humanitaire déjà catastrophique dans le territoire palestinien.

Le 18 janvier 2009, Israël annonce la fin de

l'opération « Plomb durci », suivie par le Hamas quelques heures plus

tard, les deux parties revendiquant chacune la victoire. Le bilan humain

s'élève à 1 400 victimes civiles et plus de 5 000 blessés côté

palestinien, 13 (10 militaires et 3 civils) côté israélien, tandis que

les dégâts matériels dans la bande de Gaza sont considérables.

Fin février 2009, en dépit de la persistance

d'antagonismes profonds, le Hamas et le Fatah reprennent le dialogue et

tentent, sous la médiation de l'Égypte, de se réconcilier dans le but de

former un gouvernement d'union. En vain.

7. Une absence d'horizon politique

La scission politique, doublée d'une scission territoriale entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, apparaît de plus en plus comme une donnée structurelle de la vie nationale palestinienne. Elle conduit à la mise en place, par effet de miroir, de deux régimes policiers qui resserrent leur contrôle politique sur les populations dont elles ont la charge respective.7.1. Impasse à Gaza

Dans la bande de Gaza, l’appareil politique du Hamas, désorienté par la brutalité de la guerre de 2008-2009, se trouve face à une impasse. Sur le plan militaire, l’heure est à la trêve de longue durée avec Israël, car le bilan humain de la guerre et les dégâts matériels qu’elle a entraînés ont été lourds et que le mouvement n’est pas en mesure d’affronter une nouvelle confrontation armée d’ampleur dans un proche avenir.

Par ailleurs, le Hamas escompte de la stratégie du

cessez-le-feu qu’elle débouche sur un relâchement du blocus économique

imposé à la population de la bande de Gaza par l’État d’Israël. Or, sur

le plan économique, la guerre de 2008-2009 a accentué l’impression

d’isolement liée au blocus et la détresse que les populations éprouvent,

d’autant que la reconstruction des infrastructures qui ont été

détruites durant le conflit est lente.

En juin 2010, après l’affaire de la flotille de Gaza,

la communauté internationale fait pression sur Israël pour qu’il

accroisse les flux de biens entrants dans la bande de Gaza. Mais

l’augmentation du nombre de produits de consommation courante a peu

d’effets d’entraînement sur l’économie locale. La situation sanitaire et

sociale reste préoccupante, en dépit de l'ouverture du terminal

frontalier de Rafah en août 2011.

Enfin, sur le plan politique, plusieurs discours

critiques à destination du Hamas sont audibles à compter de 2010-2011.

Certains sont le fait de groupes djihadistes partisans de la lutte

armée, qui reprochent au gouvernement de I. Haniyeh sa stratégie de

trêve militaire avec Israël. D’autres groupes salafistes s’en prennent

au programme politique du Hamas, qu’ils jugent trop « timoré ». Les

autres voix dissidentes proviennent principalement des associations de

défense des Droits de l’homme proches de la gauche palestinienne, qui

reprochent au gouvernement des tentatives d’islamisation de la société.

Le parti islamiste, qui a rompu avec la Syrie de

Bachar al-Asad, son ancien allié, ne pouvant plus cautionner la violence

de la répression envers les protestations populaires, doit rechercher

de nouveaux parrains (politiques et financiers) dans la région. La

situation se tend de nouveau en 2012 avec la multiplication des

confrontations entre Tsahal et les Comités de résistance populaire, les

brigades Ezzedine al-Qassam (branche armée du Hamas) ou al-Qods (bras

armé du Djihad islamique palestinien), qui culminent en novembre.

7.2. Les réformes et les initiatives diplomatiques de M. Abbas

En Cisjordanie, le président Mahmud Abbas et son Premier ministre, Salam Fayyad, font également face à une situation difficile.

Sur le plan extérieur, M. Abbas bute sur le terrain

des négociations diplomatiques avec Israël. En novembre 2009, les

Israéliens refusent de prolonger le moratoire sur le gel partiel de la

colonisation adopté dix mois plus tôt, ce qui conduit M. Abbas à faire

de cette question un préalable à toute reprise des discussions.

Refusant, dans ce contexte, de reprendre le canal des négociations

bilatérales, la direction palestinienne opte pour un changement de

stratégie : elle cherche l’appui d’une enceinte plus large et mise sur

la reconnaissance d’un État palestinien dans les frontières de la

Cisjordanie et de la bande de Gaza par l'Assemblée générale des Nations

unies.

Sur le plan intérieur, cette politique de « l'État

d’abord » prend l’allure d’un vaste programme de réformes. Celui-ci,

impulsé par Salam Fayyad, vise au remodelage de l’administration

palestinienne dans un sens plus « professionnel » et « technocratique ».

Il consiste également en la mise sur pied de forces de police

« neutres » et « apolitiques », qui conservent néanmoins comme objectif

premier le démembrement du Hamas en tant que force sociale et politique.

Mais cette politique de « l'État d’abord » suscite de nombreuses

réserves parmi la population, dans la mesure où elle ne s'attaque pas

véritablement à la question de l'occupation israélienne des Territoires

palestiniens.

Les deux gouvernements du Fatah et du Hamas

paraissent ainsi fragilisés à l’issue de l’année 2010, alors que la

région connaît des changements politiques d’ampleur à la suite des

« révoltes » tunisienne et égyptienne. Embarrassés et craignant

eux-mêmes des tentatives de déstabilisation, M. Abbas et I. Haniyeh

s’entendent sur la conclusion d’un accord de réconciliation nationale en

mars 2011, qui est censé contribuer à la formation d’un gouvernement

d’union ainsi qu’à la préparation d’élections générales. Mais, une

nouvelle fois, les négociations entre les deux factions achoppent. La

fatigue sociale se fait sentir, en même temps que progressent

l'individualisme, la recherche de profit rapide et les séductions de la

société de consommation.

En Cisjordanie, l'absence de tout espoir de

changement sur le plan territorial est confirmée par la perte de soutien

de l'administration de Barack Obama

sur la question de la colonisation. En février 2012, le président

américain s'oppose, de manière très explicite, à une résolution du

Conseil de sécurité des Nations unies visant à rappeler l'illégalité de

la présence des colons en Cisjordanie au regard du droit international.

Sur le plan économique, l'afflux de fonds extérieurs

– accru depuis la partition entre la bande de Gaza et la Cisjordanie –

crée des effets de rente particulièrement préoccupants. Non seulement,

ils créent l'illusion d'un boom économique, mais ils conduisent aussi à

une accentuation des écarts de richesse qui s'accompagnent de la montée

d'actes d'incivilité envers les « nantis » et de réflexes sécuritaires

chez ces derniers, ainsi que de l'endettement croissant des ménages les

plus modestes et des classes moyennes.

Au-delà, l'année 2011 est marquée par la volonté du

président M. Abbas d'obtenir un vote en faveur de la reconnaissance d'un

État palestinien à l'ONU. L'enjeu, du côté palestinien, est de sortir

du cadre des négociations bilatérales dans lesquelles les Palestiniens

se trouvent à l'étroit face aux Israéliens et aux Américains, pour

obtenir un rééquilibrage des rapports de forces dans le cadre d'une

diplomatie multilatérale. Il est aussi de rappeler aux États-Unis leur

promesse de soutien à l'indépendance de l'État de Palestine, à l'heure

où l'administration de B. Obama recule devant les pressions des

conservateurs de tout bord.

Il est, enfin, de réaffirmer les contours des

frontières du territoire palestinien revendiqué, alors que la

fragmentation territoriale l'emporte sur le terrain. Très médiatisé, ce

projet de reconnaissance de l'État de Palestine, dont l'horizon

d'attente est fixé à septembre 2011, ne débouche pas, en raison des

oppositions israélienne et américaine qu'il suscite. Toutefois, des

avancées sont obtenues : l’admission de la Palestine à l’Unesco

en décembre 2011, ainsi que le vote, le 29 novembre 2012, par

l’Assemblée générale des Nations unies, d’une résolution rehaussant le

statut de la Palestine à celui d’État observateur non-membre aux Nations

unies.

7.3. Affaiblissement du Hamas, réconciliation et nouvelle crise israélo-palestinienne

Pouvant compter sur un nouvel allié dans la région à la suite de l’accession au pouvoir des Frères musulmans égyptiens en février-juin 2012, le Hamas se retrouve affaibli et isolé après la destitution de Mohamed Morsi et la répression qui s’abat sur ses partisans à partir de juillet 2013.

En avril 2014, une ligne conciliatrice l’emporte et

un accord avec le Fatah conduit finalement à la formation d’un

gouvernement d’union nationale en juin. Rami Hamdallah, Premier ministre

depuis juin 2013, est reconduit dans ses fonctions. Mais le mois

suivant, quatre ans après l’opération israélienne « Plomb durci » et

moins de deux ans après l’escalade de violences à Gaza de novembre 2012,

une nouvelle crise éclate en juillet 2014, à la suite de l’assassinat

de trois jeunes Israéliens près de la ville d’Hébron en Cisjordanie,

attribué par Israël au Hamas. Les opérations de représailles ayant

entraîné une multiplication des tirs de roquettes depuis Gaza vers

Israël, l'État hébreu déclenche l’opération militaire « Bordure

protectrice » le 8 juillet. Après avoir causé la mort de plus de

2130 Palestiniens, la plupart civils, et de 72 Israéliens, dont

6 civils, cette nouvelle guerre se termine le 26 août avec l’acceptation

par les parties d’une proposition égyptienne de cessez-le-feu. L’accord

prévoit une cessation des hostilités, l’ouverture de points de passage

entre Israël et la bande de Gaza ainsi qu’un rétablissement de la zone

de pêche de 3 à 6 milles nautiques.

En septembre, un nouvel accord entre les deux

mouvements palestiniens est conclu en vue de la reconstruction, du

rétablissement de l’Autorité palestinienne sur le territoire de Gaza et

des prochaines élections. Alors que cette alliance est de nouveau

dénoncée par le gouvernement israélien et qu’aucun accord n’a pu être

trouvé quant au gel de la colonisation (intensifiée depuis 2012), les

tentatives de sortir l’Autorité palestinienne de l’isolement

international sont poursuivies par M. Abbas : le 31 décembre 2014, après

avoir essuyé un nouvel échec au Conseil de sécurité de l’ONU avec le

rejet d’un projet de résolution sur le règlement du conflit sous trois

ans, la Palestine signe une vingtaine de conventions internationales

dont celle sur la Cour pénale internationale (CPI),

à laquelle elle adhère en janvier 2015. Cette dernière ouvre un examen

préliminaire sur des crimes présumés commis dans les territoires

palestiniens lors du dernier conflit. Effective en avril, cette adhésion

envenime les relations avec le gouvernement israélien et Benyamin Netanyahou, reconduit comme Premier ministre à la suite des élections législatives du 17 mars.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire