La Thaïlande

Capitale: Bangkok

Nom officiel: Royaume de Thaïlande

Population: 67 741 401 habitants (est. 2014) (rang dans le monde: 20)

Superficie: 514 000 km. car.

Système politique: monarchie constitutionnelle

Capitale: Bangkok

Monnaie: bath

PIB (per capita): 9 900$ US (est. 2013)

Langues: thaï (langue officielle) 90,7%, birman 1,3%, autres 8%, (l'anglais est la langue seconde de l'élite)

Religions: bouddhistes 93,6%, musulmans 4,9%, chrétiens 1,2%, autres 0,2%, aucune 0,1% (recensement 2010)

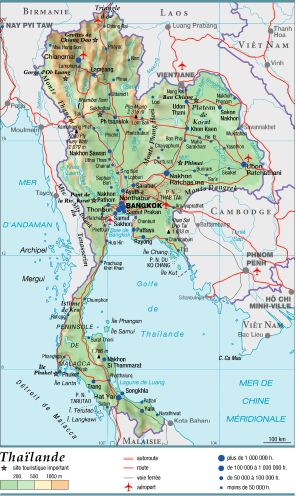

GÉOGRAPHIE

1. Le milieu naturel

La Thaïlande est soumise au régime de la mousson d'été, qui affecte de manière inégale les quatre grandes régions du pays.

Le Nord est formé de chaînes montagneuses

orientées nord-sud, culminant à 2 576 m d'altitude (Doi Inthanon),

originellement très boisées (teck). Elles alternent avec les vallées

alluviales, au climat plus sec, de la Ping, de la Wang, de la Yom et de

la Nan. Ces rivières coulent vers le sud pour former le principal fleuve

du pays, la Chao Phraya (Ménam).

Celui-ci arrose la grande plaine centrale

sédimentaire et se sépare en deux bras à la hauteur de Chainat avant de

construire un large delta gagnant régulièrement sur la mer (sa partie

amont est aujourd'hui à 190 km de la côte). Berceau historique du pays

et « grenier » fertile, où les pluies, insuffisantes, sont compensées

par des crues saisonnières que mettent à profit de nombreux canaux (klongs), également utilisés comme voies de communication, cette plaine centrale est la région la plus peuplée ; Bangkok, à elle seule, regroupe 10 % de la population totale.

Le vaste plateau de Korat

s'étend au nord-est. Peu élevé (200 à 300 m d'altitude), relevé à

l'ouest (1 400 m au Khao Laem) et au sud (Dangrêk, 760 m), il s'incline à

l'est vers le Mékong.

Le Nord-Est est sec ; son sol de grès perméable, qui retient mal des

pluies déjà insuffisantes, et une forte évaporation contribuent à en

faire une région pauvre.

Le Sud est formé par la presqu'île de Malacca,

dont, au nord, le versant occidental appartient à la Birmanie.

Montagneuse mais dépassant rarement 1 500 m d'altitude, couverte d'une

forêt dense, bien arrosée toute l'année, elle a d'étroites plaines

côtières, des rivières courtes (dont la célèbre rivière Kwai) et un

climat presque équatorial. Au sud de l'isthme de Kra (48 km de large),

où le projet de percement d'un canal maritime n'a pas abouti, des

plaines alluviales plus larges alternent avec des reliefs montagneux

jusqu'à la frontière malaise. La côte occidentale, bordée d'îles, est

rocheuse et découpée, contrairement à la côte orientale.

2. La population

Les Thaïs sont arrivés du sud de la Chine (Yunnan) vers le xiiie s.,

à la suite de la conquête de la région par les Mongols. Ils se sont

mêlés aux populations locales môns-khmères et présentent une grande

diversité. On distingue ainsi, selon leurs dialectes, les Siamois

(Centre), les Laos (Nord-Est), les Khongs Muang (Nord), les Thaïs Pak

Tai, les Chans (Ouest), les Phu Thaïs, les Thaïs Lu, les Laos Song, les

Phuans, les Thaïs Isan (Nord-Est).

Les Chinois, arrivés à la fin du xixe et au début du xxe s.,

se sont généralement bien intégrés, sans obstacle religieux ; ils ont

adopté la nationalité thaïlandaise et parlent le thaï. Leur nombre varie

selon que l'on considère les « Chinois nationaux » (0,8 %) ou les

Sino-Thaïs (10 % de la population totale); ces derniers jouent un rôle

économique important (contrôle des grands groupes thaïlandais).

Au nord et à l'ouest, des populations montagnardes

proto-indochinoises et mongoloïdes (550 000 personnes) comprennent

plusieurs groupes. Les principaux sont les Karens (300 000), venus de

Birmanie vers le xviiie s., et, arrivés plus récemment, fin xixe-début xxe s.,

les Hmongs (ou Miaos) [87 000], originaires de Chine du Sud, les Lahu

(59 000), venus de Chine du Sud-Ouest, les Yaos (38 000), originaires de

Chine centrale, les Akhas (38 000) et les Lisu (25 000), venus du

Tibet.

Les Karens, installés sur les premières hauteurs, à

proximité de la frontière birmane, pratiquent la culture sur brûlis,

quelquefois la riziculture, et font de l'élevage. Plus haut dans les

montagnes, est encore pratiquée, également sur brûlis, la culture du

pavot à opium, théoriquement interdite depuis 1958, tandis que des

efforts ont été réalisés pour introduire des cultures de substitution.

Une minorité malaise musulmane, environ 2

millions d'individus, vit regroupée dans les quatre provinces du Sud

(Pattani, Narathiwat, Yala et Satun). Le malais y est plus pratiqué que

le thaï, et le défaut d'intégration a encouragé des mouvements

séparatistes de guérilla qui, associés aux activités de partis

communistes clandestins, ont fait régner l'insécurité dans cette région

jusqu'à la fin des années 1980.

Enfin, une communauté khmère, bien intégrée,

vit dans le Nord-Est (moins de 1 % de la population), ainsi qu'une

minorité vietnamienne, arrivée au xviiie et au xixe s.

Le taux d'accroissement de la population, qui était

très élevé (3,4 % en 1960), a été fortement réduit au cours des années

1980 grâce à un programme de contrôle des naissances efficace ainsi qu'à

une amélioration du niveau de vie. Il est maintenant de l'ordre de

0,7 % par an. Les moins de 15 ans comptent cependant encore pour 23 % de

la population totale.

La population est en majorité rurale (67 %), et la densité moyenne est de 132 habitants par km2.

La Thaïlande fait partie des pays faiblement urbanisés d'Asie ;

pourtant, avec Bangkok et sa conurbation, au développement démesuré,

elle possède l'une des très grandes métropoles asiatiques. Le Grand

Bangkok, moteur de la croissance économique du pays, assure près de la

moitié du produit national brut et les trois quarts de la production

industrielle. Il connaît un fort taux d'accroissement démographique. Des

efforts ont été entrepris pour planifier sa croissance et le

décongestionner : création de nouvelles villes satellites, amélioration

des transports collectifs et de la circulation, réputée pour ses

embouteillages monstrueux et sa pollution, meilleure adduction d'eau,

protection contre les inondations, nouveau port, nouvel aéroport, mais

les résultats sont encore insuffisants.

Par ailleurs, les pouvoirs publics s'efforcent de

promouvoir quatre pôles de croissance en province : au nord, Chiangmai ;

au nord-est, Nakhon Ratchasima et Khon Kaen, avec le développement de

grands axes routiers (« Friendship Highway », 1965, Bangkok-Nong Khai) ;

au sud, Songkhla, devenu le premier port de pêche du pays.

La population thaïlandaise est mobile, pratiquant des

migrations, souvent temporaires, vers les villes ou les régions qui

comptent encore des terres à défricher.

3. L'économie

Les rendements de la riziculture, pratiquée partout

mais dont le foyer est la plaine centrale, se sont améliorés (

2,9 tonnes par hectare). La Thaïlande a pu rester autosuffisante en riz

tout en développant ses exportations par à la mise en culture de

nouvelles terres et, dans une moindre mesure, grâce à l'extension de

l'irrigation, qui permet une double récolte annuelle ; mais la majorité

des rizières reste pluviale. On ne peut encore parler de « révolution

verte » utilisant systématiquement engrais, pesticides et variétés à

haut rendement ; toutefois, on a vu se développer la mécanisation

(motoculteurs) au niveau de l'exploitation familiale. La faiblesse de

son coût de production rend le riz thaïlandais très compétitif à

l'exportation.

La politique gouvernementale d'achat du riz à bas

prix a favorisé la diversification des cultures. À partir des années

1960, la culture du manioc s'est accrue, notamment dans le Nord-Est ;

presque toute la production est exportée (granulés pour bétail) . Les

cultures de fruits (ananas,mangues, longanes, bananes) et de légumes se

sont également développées, et les récoltes sont exportées tant vers

l'Asie que vers l'Europe, les États-Unis et le Japon. Le développement

du réseau routier a profité à l'agriculture en facilitant l'extension

des terres cultivées.

Depuis la construction d'une voie ferrée vers le Sud

(1918), l'hévéaculture s'est développée dans cette région,

essentiellement sous forme de petites plantations. Après 1970, les

paysans ont été encouragés à replanter des variétés à haut rendement,

et, entre 1982 et 1995, production et exportation ont été multipliées

par trois. Le palmier à huile connaît aussi une nette extension.

L'élevage des volailles, très répandu, a beaucoup souffert de la grippe

aviaire (2004–2005), mais reste une ressource appréciable à

l'exportation.

Ce développement agricole a eu pour revers une

diminution excessive de la forêt (55 % du territoire en 1965, 26 % en

1995) ainsi qu'une érosion et un appauvrissement croissant des sols ;

ainsi, d'exportatrice, la Thaïlande est devenue importatrice de bois.

Enfin, si la pauvreté absolue a reculé dans les statistiques nationales,

les contrastes régionaux sont frappants, le Nord-Est et le Nord restant

les régions les plus pauvres. Les inégalités se sont accrues dans le

monde agricole et le nombre de paysans sans terre travaillant comme

journaliers a augmenté ; la réforme agraire de 1975 n'a pas remédié à

cette situation, bien au contraire.

La pêche est très développée : poissons, mollusques

et crustacés sont la principale source de protéines des Thaïlandais. Le

développement d'une flotte moderne a provoqué la surexploitation des

zones de pêche tandis que l'aquaculture s'est installée, alimentant une

industrie de transformation (conserves et surgelés), exportatrice.

Les ressources minières sont essentiellement l'étain

(Sud-Ouest), le gypse, la potasse, le zinc, le tungstène et les pierres

précieuses (industrie de la taille). Pauvre en énergie, la Thaïlande

utilise ses réserves de lignite (centrale électrique de Mae Moh, dans le

Nord), mais la découverte de pétrole et, surtout, de gaz naturel dans

le golfe de Thaïlande, exploité à partir des années 1980, lui a permis

de réduire quelque peu sa dépendance énergétique. Toutefois,

l'industrialisation fait augmenter régulièrement sa consommation

d'électricité.

Alors que la part de l'agriculture dans le

produit intérieur brut diminuait, celle de l'industrie a rapidement

augmenté : en 2009, elle représente 44 % du PIB et emploie 20 % de la

population active, en raison notamment des industries manufacturières

d'exportation. Depuis la fin des années 1980, ces dernières ont connu un

essor rapide grâce aux investissements étrangers (Japon, Inde, Corée,

Hongkong, Taïwan, Singapour) ; elles concernent le textile,

l'agroalimentaire, l'assemblage électronique et l'automobile (en

accueillant notamment les constructeurs japonais). Mais la Thaïlande est

dépendante des techniques extérieures et doit moderniser ses

infrastructures, notamment le réseau ferré. Elle est maintenant

concurrencée par le Viêt Nam, où les salaires sont plus bas, et par la

Malaisie et le Singapour pour les biotechnologies et la

microélectronique. Elle redoute aussi les inondations liées aux fortes

pluies de mousson.

Le tourisme est devenu une ressource de première

importance ; cependant il a souffert du tsunami de décembre 2004, et

plus récemment des troubles politiques. La Thaïlande a accueilli

19 millions de visiteurs en 2011.

La Thaïlande, très dépendante de ses exportations, a été fortement touchée par la crise dès la fin de 2008.

HISTOIRE

1. Des origines à la défaite des Khmers

1.1. La préhistoire

L'étude de la préhistoire et de la protohistoire de la Thaïlande atteste la densité de peuplements très anciens, l'importance traditionnelle des grands axes de communication et une réelle originalité des cultures. Les sites les plus importants et les plus nombreux paraissent localisés dans l'Ouest (bassin du Mékong, presqu'île Malaise) et dans les provinces du Nord et du Nord-Est. La tradition bouddhique rapporte l'envoi par Ashoka de missionnaires à Suvannabhumi (la « Terre de l'or », probablement la basse Birmanie et l'ouest du bassin du Ménam) en même temps qu'à Ceylan, vers 250 avant J.-C.1.2. Du début de l'ère chrétienne au iiie siècle

Au début de l'ère chrétienne, la région est mentionnée chez les auteurs grecs et latins. Au iiie siècle, apparaissent dans les textes chinois les allusions au commerce transitant par le nord de la presqu'île Malaise : y existent des royaumes indianisés aux localisations incertaines, en relation avec le Funan et, à partir de 424, avec la Chine.1.3. viie-ixe siècle : les royaumes de Dvaravati et Shrivijaya

Au viie siècle, un royaume de Dvaravati peut être localisé dans la région de Nakhon Pathom ; de peuplement môn et de culture bouddhique, il semble avoir eu une influence considérable.

À partir du viiie siècle,

toute mention de Dvaravati disparaît ; ce silence pourrait être lié à

l'expansion du royaume de Shrivijaya. Attesté en 775 à Nakhon Si Thammarat, pratiquant le bouddhisme du Mahayana, le royaume de Shrivijaya s'est étendu au détriment des royaumes voisins, affaiblissant davantage les structures existantes que s'imposant vraiment.

1.4. L'hégémonie khmère

Peu après le milieu du ixe siècle, des inscriptions du royaume de Canasha, localisé dans l'est du bassin du Ménam, révèlent déjà l'influence de la culture khmère. Au début du xie siècle, le souverain d'Angkor, Suryavarman Ier, étend sa domination sur Lopburi (1022-1025) et la région de Don Chedi (ouest du Ménam). Durant près de deux siècles, l'histoire sera dominée par les progrès de l'occupation khmère : étendue sous Suryavarman II (1113-1150) aux régions de Sukhothai et de Sakhon Nakhon, celle-ci se relâchera à la fin du règne, permettant à Lopburi de faire acte d'indépendance. Si Jayavarman VII (1181-vers 1218), restaurateur de la puissance angkorienne, annexe presque toute l'actuelle Thaïlande, Nord et royaume de Haripunjaya exceptés, l'hégémonie khmère n'excèdera guère la durée du règne.2. Les royaumes thaïs (xiiie-viiie siècle

Les Thaïs n'interviennent dans l'histoire politique qu'à partir du deuxième quart du xiiie siècle. Ces populations non chinoises s'étaient établies avant l'ère chrétienne dans la Chine méridionale ; une lente migration en direction du sud-ouest devait les conduire, par le nord du Viêt Nam et le Laos, jusqu'à la région s'étendant du nord du bassin du Ménam au Mékong. Des chefferies y sont organisées aux xie-xiie siècles, et la première mention des Thaïs « Syam » (les Siamois des Occidentaux) apparaît dans l'épigraphie du Champa dès 1050.2.1. Le royaume de Sukhothai (1250-1438)

Vers 1220, les Syam de Sukhothai chassent le gouverneur khmer ; trente ans plus tard, ils s'érigent en royaume indépendant, dont Sukhothai et Si Sacchanalai (aujourd'hui Sawankalok) sont les capitales « jumelles ».

Rama Kamheng (Rama le Fort, vers 1279-vers 1316) étend ses conquêtes à Vientiane, à Nakhon Si Thammarat, à Pegu et à Luang Pralang.

Introducteurs du bouddhisme

cinghalais et préoccupés de multiplier les œuvres pies, ses

successeurs, souvent aux prises avec des troubles intérieurs, ne seront

guère en mesure de résister au royaume d'Ayuthia,

fondé en 1350. Ses souverains d'abord réduits au rôle de gouverneurs

héréditaires (1378), Sukhothai sera définitivement annexé en 1438.

2.2. Le royaume de Lan Na ou de Chiangmai (1296-1773)

Contemporain de Rama Kamheng, Mangrai (1237-1317), héritier des princes de Ngön Yang (aujourd'hui Chieng Sen), indépendants dès le xie siècle sans doute, crée un autre royaume thaï, le Lan Na ou royaume de Chiangmai. Fondateur de Chiangrai (1262), il conclut en 1287, devant la menace mongole, un pacte d'amitié avec Rama Kamheng et le prince de Payao, première tentative en vue d'une union qui ne sera réalisée que bien plus tard.

Après s'être emparé de Lamphun (1292), capitale du royaume môn de Haripunjaya, il fonde en 1296 Chiangmai (la « Ville nouvelle »), capitale d'un royaume qui, en dépit de luttes presque incessantes avec ses voisins à partir du xve siècle,

conservera son indépendance jusqu'en 1773, une relative autonomie

jusqu'en 1874 et l'originalité de sa culture pratiquement jusqu'à nos

jours.

2.3. Ayuthia (vers 1347-1767)

Dans le bassin du Ménam, les contrées le plus longtemps soumises au pouvoir d'Angkor recouvrent, elles aussi, leur indépendance (Lopburi, 1289), tout en passant sous l'autorité thaïe. Vers 1347, le prince d'U Thong fonde, dans une île du Ménam, Ayuthia, dont il va faire sa capitale en 1350, lors de son couronnement sous le nom de Ramadhipati. Il se préoccupe aussitôt de recueillir l'héritage politique d'Angkor (avec laquelle il entre en lutte dès 1351) et d'imposer sa suzeraineté à ses voisins.

Si la prise d'Angkor (1431) met fin à la puissance

khmère et si le royaume de Sukhothai disparaît sept ans plus tard, les

entreprises contre le Lan Na n'ont que des résultats incertains. Après

1488 (prise de Tavoy), les rivalités avec la Birmanie, favorisées par

des troubles dynastiques, deviennent la source de conflits incessants,

aboutissant à la prise d'Ayuthia et à la capture du roi (1569). La

libération est l'œuvre de Naresuen (1590-1605), qui l'emporte sur les

Birmans à Nong Sarai (1592).

Le xviie siècle est marqué

par le développement des rapports avec les puissances étrangères,

qu'annonçaient déjà les traités conclus en 1516 avec le Portugal et en

1598 avec l'Espagne : ambassade à la cour de Hollande (1608), liens avec

le shogun, relations avec l'Angleterre (1612).

Le règne de Narayana (Phra Narai, 1657-1688), sous

l'influence de l'aventurier grec Constantin Phaulkon (vers 1647-1688),

promu surintendant du commerce extérieur, est dominé par le

rapprochement avec la France et l'échange d'ambassades avec Louis XIV. À la mort de Phra Narai, une réaction nationaliste marque le déclin des relations avec l'Occident, qui ne reprendront qu'au xixe siècle.

Occupée par des campagnes au Cambodge et les

problèmes résultant des pressions du Viêt Nam sur le Laos et le

Cambodge, la première moitié du xviiie siècle

n'en est pas moins l'une des plus brillantes et des plus prospères de

l'histoire d'Ayuthia. Pourtant, une nouvelle attaque de la Birmanie

(1759) aboutit à la prise et au sac d'Ayuthia (1767), désastre dont le

Siam semble ne pas devoir se relever.

La libération et la renaissance, extrêmement rapides,

sont l'œuvre des généraux Phya Tak (ou Taksin) et Phya Chakri. Le

premier, qui a choisi Thonburi pour capitale en 1767, achève la

reconquête dès 1770, le Lan Na devenant vassal en 1775. Le second

rétablit la suzeraineté sur le Cambodge, occupe Vientiane (1778) et

contrôle Luang Prabang. En 1781, rentrant du Cambodge pour mettre fin

aux désordres causés par la folie de Phya Tak, il est couronné à

Bangkok, nouvelle capitale, sous le nom de Rama Ier (1782).

3. Ouverture à l'Occident et modernisation (1782-1932)

Les règnes de Rama Ier (1782-1809) et de Rama II (1809-1824) sont tout entiers consacrés à la restauration matérielle et culturelle du royaume ainsi qu'à la consolidation de ses frontières, tandis que se renouent les relations commerciales avec l'Occident. La tendance se confirme sous Rama III (1824-1851), avec la signature de traités de commerce et le début de la modernisation (introduction de l'imprimerie, 1835).

Au milieu du xixe siècle,

le Siam est à l'apogée de sa puissance : possédant les provinces

septentrionales du Cambodge et le royaume de Vientiane, suzerain des

royaumes du Lan Na, de Luang Prabang et de Champassak, des sultanats du

nord de la Malaisie, il partage avec le Viêt Nam, depuis 1847, la

suzeraineté du Cambodge, qu'il avait perdue en 1813. Rama IV, ou Mongkut

(1851-1868), frère et successeur de Rama III, tout en multipliant les

traités avec l'Europe, sait préserver l'indépendance du Siam, le faire

prudemment bénéficier des idées nouvelles et réformer la religion

bouddhique (secte Thammayut).

Son fils, Rama V, ou Chulalongkorn (1868-1910), est

un novateur : abolition de l'esclavage (1905), réforme de la justice,

création des chemins de fer, des postes et télégraphes, etc. Les

rectifications de frontières avec l'Indochine française (1893, 1907)

puis avec la Fédération de Malaisie (Federated Malay States) [1909] entraînent des pertes territoriales. Rama VI ou Vajiravudh (1910-1925) range le Siam aux côtés des Alliés dans la Première Guerre mondiale

(1917) et entreprend d'obtenir la renonciation des nations européennes

au privilège d'exterritorialité qui leur a été accordé sous Rama IV. Son

frère Rama VII, ou Prajadhipok (1925-1935), lui succède : il sera le

dernier souverain absolu du Siam.

Aux prises avec des difficultés financières et

économiques, tentant d'ébaucher un régime représentatif, il ne peut

empêcher la montée du mécontentement des cadres de l'Administration et

de l'armée, et, en juin 1932, durant un séjour aux États-Unis, un coup

d'État de Pridi Phanomyong, juriste formé en France, l'oblige à octroyer

une Constitution instituant le régime parlementaire.

4. Monarchie constitutionnelle et pouvoir militaire (1932-1948)

En décembre 1938, le major Pibul Songgram

devient Premier ministre et engage une politique « panthaïe »

nationaliste, expansionniste et raciste (antichinoise). Le Siam prend le

nom de Thaïlande en 1939. En 1941, Pibul Songgram entraîne son pays,

initialement neutre, dans la guerre aux côtés du Japon. Il reçoit une

partie du Laos et du Cambodge, le nord de la Malaisie et les États chans

de Birmanie. Mais, à Washington et à Londres, le mouvement Free Thai

(« Thaïs libres ») de Seni Pramoj et, sur place, le réseau de Pridi

Phanomyong, alors régent, organisent la résistance. Celle-ci, grâce à

ses prises de contacts avec les Alliés à partir de 1944, permet à la

Thaïlande de ne pas être traitée en ennemie par les États-Unis après la

capitulation japonaise (août 1945). La fin de la guerre ramène Pridi

Phanomyong au pouvoir et les territoires annexés sont restitués en 1946.

Les difficultés économiques, la mort mystérieuse du

jeune roi Rama VIII (juin 1946), à qui succède son frère, Bhumibol

Adhulyadej sous le nom de Rama IX, écartent Pridi Phanomyong (août 1946) et favorisent le retour au pouvoir de Pibul Songgram (avril 1948).

5. Les dictatures militaires (1948-1972)

Marquée par une série de coups d'État, la vie politique s'assimile de plus en plus à la lutte de clans militaro-bureaucratiques. Autoritaire et anticommuniste, le régime de Pibul Songgram obtient des États-Unis, à partir de 1950, une aide qui consolide l'armée et la police et leur permet de briser une révolte de la marine en 1951. Le boom économique de la guerre de Corée associe le pouvoir militaire à la bureaucratie, à la nouvelle bourgeoisie et à la minorité chinoise. L'adhésion au traité de Manille (8 septembre 1954) et l'installation du siège de l'Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est (OTASE) à Bangkok officialisent l'entrée de la Thaïlande dans le camp occidental. Pibul Songgram cherche à donner une apparence démocratique au régime en autorisant les partis politiques, mais les élections de 1957, très manipulées, s'apparentent à une caricature.

En septembre 1957, le maréchal Sarit Thanarat écarte

Pibul Songgram, et, après quelques vicissitudes, assume lui-même le

pouvoir le 20 octobre 1958. Dictateur paternaliste, il restaure

l'autorité de la monarchie, comme source de la légitimité

gouvernementale. Il encourage les fonctions représentatives du roi

Rama IX dans le pays et à l'étranger, lui laissant retrouver popularité

et prestige. Il entreprend de moderniser la vie économique et sociale du

pays et favorise l'émergence d'entrepreneurs thaïlandais. À sa mort

(décembre 1963), on découvre d'importants détournements de fonds

publics, mais le scandale est vite oublié.

Ses successeurs, les généraux Thanom Kittikachorn et

Prapas Charusathien, poursuivent sa politique anticommuniste et

proaméricaine, mais sans le même succès. Le développement économique est

favorisé par l'aide des États-Unis, qui, engagés dans la guerre du Viêt Nam,

ont un besoin croissant du soutien thaïlandais. Les infrastructures

sont développées (irrigation, électrification, routes), l'accès à

l'éducation est renforcé, les investissements étrangers (japonais),

encouragés. Le taux de la croissance économique dépasse 8 %, mais

celle-ci est inégalement répartie, et des efforts spéciaux sont

entrepris pour le Nord-Est défavorisé.

Engagée toujours plus étroitement dans la lutte

anticommuniste aux côtés des Américains (bases aériennes, stationnement

de troupes, envoi de troupes au Viêt Nam), la Thaïlande doit affronter

des mouvements de guérilla communistes et séparatistes au nord, au

nord-est et au sud, encouragés depuis la Chine par un « Front

patriotique thaïlandais » constitué fin 1964.

En 1968, cherchant à élargir sa base politique,

Thanom Kittikachorn engage une prudente libéralisation, et il y met fin

dès 1971. La perspective d'un désengagement américain au Viêt Nam, le

rapprochement des États-Unis avec la Chine augmentent les incertitudes

que vient aggraver la fin du boom économique. La Thaïlande, membre

fondateur en 1967 de l'ASEAN

(ou ANASE, Association des nations de l'Asie du Sud-Est), soutient sa

déclaration du 27 novembre 1971, réclamant de neutraliser l'Asie du

Sud-Est. Mais le régime militaire a lassé par sa corruption et son

incapacité à résoudre les problèmes du pays.

6. La « révolution démocratique » (1973-1976)

Les étudiants des universités de Bangkok, renforcés par l'essor démographique et le progrès économique, mais inquiets pour leurs débouchés, lancent en 1972 des manifestations contre la domination économique japonaise. Politisé, leur mouvement parvient à renverser la dictature, au prix de nombreux morts ; Thanom Kittikachorn et Prapas Charusathien, privés du soutien de l'armée et du roi, quittent le pays (octobre 1973).

L'expérience démocratique dure trois ans. Le Premier

ministre, nommé par le roi, est Sanya Dharmasakti, recteur de

l'université de Bangkok. Les étudiants militent contre les inégalités

sociales ; des syndicats ouvriers et paysans se créent ainsi que des

partis politiques. Suite à l'adoption d'une nouvelle Constitution qui

renforce les pouvoirs du roi et du Parlement, des élections législatives

ont lieu en janvier 1975, mais ne dégagent pas de majorité cohérente.

La gauche démocratique est divisée : le gouvernement de Kukrit Pramoj

(parti d'Action sociale) organise de nouvelles élections (avril 1976),

celui de Seni Pramoj (parti démocrate) s'étant montré incapable

d'endiguer les désordres et les grèves. En octobre 1976, le mouvement

étudiant, qui a perdu l'appui du roi et de l'armée, est écrasé par les

forces de droite.

7. Le retour du pouvoir militaire (1976-1988)

Le chef de la junte militaire, l'amiral Sangad Chaloryu, prend alors le pouvoir et place Thanim Kraivichien à la tête du gouvernement. Le roi promulgue une nouvelle Constitution (22 octobre 1976) de type autoritaire. La sévère répression – loi martiale, censure, interdiction des partis, arrestations – menée par le gouvernement Thanim Kraivichien pousse de nombreux étudiants et syndicalistes à fuir pour se rallier au mouvement communiste. Le 11 novembre 1977, l'armée reprend le pouvoir par un coup d'État : le général Kriangsak Chamanand devient Premier ministre et instaure une politique plus libérale.

Démissionnaire, il est remplacé, en mars 1980, par le général Prem Tinsulanond, commandant en chef de l'armée de terre, proche du roi et réputé pour son honnêteté.

L'aggravation de la situation régionale devient alors

la question prioritaire. En 1975, la victoire communiste en Indochine

avait été suivie de l'établissement par Bangkok de relations

diplomatiques avec la Chine la même année et de la fermeture des bases

américaines (1976). L'invasion vietnamienne du Cambodge (janvier 1979)

provoque un afflux difficilement maîtrisable de réfugiés et place la

Thaïlande « en première ligne ». Face à ce danger, Bangkok se rapproche

des États-Unis et de la Chine et cherche le soutien de ses partenaires

de l'ASEAN. Une attaque ponctuelle du Viêt Nam à la frontière

thaïlandaise (juin 1980) resserre les rangs. Une pression diplomatique

continue au niveau international vise à forcer Hanoi à se retirer du

Cambodge. Toutefois, l'armée et les milieux d'affaires vendent avec

profit des fournitures aussi bien aux réfugiés qu'aux Khmers rouges

et à leurs alliés nationalistes. La coopération militaire avec les

États-Unis est reprise dès 1985. La sécurité intérieure est rétablie fin

1982, quand le parti communiste thaïlandais, abandonné par la Chine,

accepte une amnistie et abandonne la lutte armée.

Le régime de Prem Tinsulanond – un des plus stables

que la Thaïlande ait connus –, favorise la reprise économique en

rassurant les investisseurs étrangers. Le secteur industriel,

l'agroalimentaire, le bâtiment se développent, entraînant le

renforcement des classes moyennes. Sur le plan politique, le général

cherche une formule constitutionnelle qui renforce les partis sans

qu'ils soient incontrôlables et qui permette à l'armée de se mettre en

retrait tout en maintenant ses intérêts. Prem Tinsulanond résiste

victorieusement à deux tentatives de coups d'État (avril 1981, septembre

1985), émanant de « jeunes-turc » réclamant pour l'armée un rôle plus

dynamique. Les élections de juillet 1986 renforcent le régime

démocratique, où l'armée, qui garde une grande influence, s'habitue à

cohabiter avec le pouvoir civil.

8. Le retour au système parlementaire (depuis 1988)

Après les élections législatives anticipées de juillet 1988, le général Chatichai Choonhavan, chef du parti Chart Thai, qui représente les milieux d'affaires, forme le nouveau gouvernement de coalition. C'est la première fois depuis 1976 que le chef du gouvernement est un élu. Chatichai Choonhavan s'emploie prioritairement à stimuler davantage l'essor économique. Opérant un virage complet, il déclare vouloir transformer l'Indochine « de champ de bataille en champ d'échanges commerciaux », la Thaïlande en devenant le pôle de développement. Il règle le conflit frontalier avec le Laos, se rapproche de la Birmanie (dont le bois sera importé), renoue avec le Cambodge de Hun Sen et avec le Viêt Nam, qui évacue le Cambodge en septembre 1989. Mais l'affairisme et la corruption du régime lui nuisent, et ses relations avec l'armée se tendent.

Le 23 février 1991, l'armée fait un coup de force,

mais désigne un Premier ministre civil, Anand Panyarachun, qui sait

inspirer confiance en poursuivant la libéralisation économique et en

menant réformes et grands projets. La junte consolide sa position grâce à

une nouvelle Constitution, et, après des élections législatives (mars

1992), le général Suchinda Kraprayoon prend la tête du gouvernement sans

avoir été élu. À Bangkok, de violentes manifestations populaires se

développent alors pour défendre la démocratie (mai 1992), malgré une

répression sanglante. Après intervention du roi, Suchinda Kraprayoon

démissionne, Anand Panyarachun rappelé par le roi prenant la tête d'un

gouvernement provisoire et sanctionnant les rebelles.

La victoire du camp démocratique se confirme aux

élections législatives de septembre 1992. Chuan Leekpai, chef du parti

démocrate, devient Premier ministre. S'il déçoit par un certain

immobilisme, il amende la Constitution dans un sens favorable à la

démocratie (janvier 1995), avant d'être obligé de dissoudre le Parlement

(mai). Les élections de juillet 1995 portent au pouvoir le chef du

Chart Thai, Banharn Silpa-Archa, qui privilégie les relations de

clientélisme, encourant le blâme du roi et provoquant des manifestations

de paysans mécontents (mars 1996). Le Parlement est à nouveau dissous,

et les élections de novembre 1996, « les plus sales », permettent au

général Chavalit Yongchaiyudh, chef du parti des Nouvelles Aspirations,

qui attendait son heure depuis longtemps, de devenir Premier ministre

(novembre 1996). Son incapacité à réformer l'économie et le secteur

bancaire précipite la catastrophique crise monétaire de 1997,

qui l'oblige à démissionner en novembre, complètement déconsidéré, pour

céder la place au populaire Chuan Leekpai. Chargé d'assurer un

difficile redressement conformément aux conditions fixées par le Fonds monétaire international (FMI), Chuan Leekpai s'efforce de limiter l'explosion du chômage et de relancer les exportations.

En octobre 1997, une nouvelle réforme

constitutionnelle introduit davantage de démocratie directe dans les

institutions. Dans un contexte politique agité (déficit budgétaire,

scandales ministériels), mais sur fond de reprise économique, les

premières élections sénatoriales au suffrage universel en mars 2000 sont

l'occasion d'éprouver les changements constitutionnels. La Commission

électorale, conformément à ses nouvelles prérogatives, invalide 78 élus,

accusés d'avoir acheté des voix. Des « réformateurs » de la société

civile entrent à la Chambre haute, nouveauté dans un pays où dominent le

patronage et le clientélisme.

8.1. Thaksin Shiwanatra (2001-2006)

Aux élections de janvier 2001, le Thai rak Thai (« les Thaïs aiment les Thaïs », TRT), parti créé en 1998 par le milliardaire des télécommunications, Thaksin Shiwanatra, l'emporte avec une large majorité (248 députés sur 500). Nommé Premier ministre en février, Thaksin, prétendant diriger le pays comme une entreprise, soulève l'espoir de classes moyennes et de paysans frappés par la paupérisation. Certaines mesures (assurance médicale accessible à chacun pour une somme modique, création d'une banque populaire, moratoire sur les dettes du secteur agricole) confortent sa popularité, mais bien des réformes promises (réforme de l'administration, de l'éducation et du système bancaire et lutte contre la corruption) piétinent.

Peu à peu, bien que l'opposition (principalement le

parti démocrate) soit très affaiblie, le Premier ministre se voit

reprocher son népotisme, son autoritarisme (notamment à l'encontre de la

presse et de l'université), sa tentative de supprimer le trafic

croissant des stupéfiants par quelque 2 500 exécutions sommaires

(février-avril 2004) ; le roi Bhumibol Adulyadej se fait l'interprète

mesuré du mécontentement.

Surtout, le Premier ministre échoue à maîtriser la

rébellion armée qui éclate, à partir de janvier 2004, dans trois

provinces méridionales à majorité musulmane et restées pauvres – Yala,

Narathiwat et Pattani –, théâtre d'une lutte séparatiste dans les années

1970 et 1980, et où la majorité des 2,3 millions d'habitants ne parlent

pas le thaï. Au fil des mois, les mesures répressives du gouvernement

(loi martiale, état d'urgence) contre cette guérilla organisée et

meurtrière (1 100 morts en 2004-2005), ne font qu'exacerber les

tensions.

Aux élections législatives de février 2005, le TRT

remporte 377 sièges sur 500, grâce à sa popularité rurale, mais, à

partir de la fin 2005, des manifestations se multiplient à Bangkok pour

demander la démission de Thaksin, accusé de tyrannie et de

prévarication. Ce dernier décide de dissoudre le Parlement et de tenir

des élections anticipées le 2 avril 2006 mais, avec plus de 10 millions

de votes d'abstention, le rejet électoral est massif. Après avoir nié sa

défaite puis s'être retiré le 5 avril, Thaksin reprend de facto les

rênes du pouvoir fin mai. La Cour constitutionnelle invalide les

élections du 2 avril et exige la tenue d'un nouveau scrutin. Le 9 juin,

la célébration du 60e anniversaire de l'accession au trône du roi Rama IX

– évènement fastueux à l'ampleur inversement proportionnelle à la crise

politique ambiante – retient cependant l'attention de plusieurs

milliers de Thaïlandais venus sur la place Royale écouter le discours du

roi prônant l'unité. En juin et septembre, la recrudescence des

attentats dans les provinces méridionales fait craindre la participation

d'éléments islamistes extérieurs à la guérilla. Cette situation attise

les tensions entre le Premier ministre et la hiérarchie militaire, qui

réclame une nouvelle politique pour le Sud et se prépare à prendre le

pouvoir.

À l'extérieur, la Thaïlande, prenant conscience que

la consolidation de la reprise passe par le développement économique de

la zone, privilégie la relance de la coopération avec ses voisins, au

travers notamment de l'ASEAN. Les relations sino-thaïlandaises

s'améliorent nettement, mais des tensions opposent la Thaïlande à la

Birmanie (soutien thaïlandais aux Karens

insurgés de Birmanie), au Cambodge et au Laos (délimitation des

frontières). En 2001 et 2002, Thaksin se rend chez ses voisins (Laos,

Cambodge, Birmanie, Brunei, Singapour, Philippines, Indonésie) pour

aborder avec eux la coopération économique et la lutte contre l'immigration

clandestine et la drogue. En visite en Chine (août 2001), au Japon et

en Inde, il cherche des accords de libre-échange bilatéraux, favorables

aux exportations thaïlandaises. Fidèle alliée des États-Unis, la

Thaïlande envoie des troupes en Afghanistan, coopère avec Washington

pour capturer, en août 2003, Hambali, membre de la Jemaah Islamiyah, un

réseau islamiste asiatique proche d'al-Qaida, et s'engage en Iraq aux côtés des Américains. En 2004, un accord de libre-échange commercial bilatéral est négocié.

Espérant faire de la Thaïlande le leader de l'Asie du Sud-Est et être lui-même le successeur d'un Lee Kuan Yew et d'un Mahathir bin Mohamad,

Thaksin relance l'idée d'une coopération monétaire régionale et

favorise la création d'une nouvelle entente, le Dialogue de Coopération

asiatique, qui réunit les pays de l'ASEAN, la Chine, la Corée du Sud, le

Japon, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh et des émirats du

Moyen-Orient (2002). Dans le même esprit, il crée également la

Coopération économique des pays du Mékong. En octobre 2003, le sommet de

la Coopération économique Asie-Pacifique (ou Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) se tient à Bangkok.

8.2. Une société profondément divisée

Le coup d'État militaire de 2006

Le 19 septembre 2006, l'armée renverse le gouvernement de Thaksin, sans effusion de sang et avec l'assentiment explicite du roi. Le TRT est dissous, la Constitution abrogée, la loi martiale décrétée. La junte annonce l'ouverture de discussions avec la rébellion islamique dans l’extrême sud du pays (mai 2007) et invite les électeurs à adopter par référendum (le premier jamais organisé dans le pays) une nouvelle Constitution.

Après avoir rappelé la place du roi et de son conseil

privé, la nouvelle loi fondamentale encadre davantage le Gouvernement

– limitation à deux mandats consécutifs du poste de Premier ministre,

facilitation de la censure, entre autres – et le Parlement avec,

notamment, la nomination par un « comité de sélection » de près de la

moitié des sénateurs qui conservent un important pouvoir de contrôle, de

nomination et de révocation. Elle renforce substantiellement les

institutions judiciaires – Cour constitutionnelle, Cours de justice et

administratives – et les « organes constitutionnels indépendants » tels

que la commission anticorruption, les trois ombudsmen (médiateurs), et la Cour des comptes.

La Constitution insiste singulièrement sur la

prévention et la répression des conflits d’intérêts et de

l’enrichissement illicite, interdisant par exemple explicitement le

cumul entre une position politique et la possession directe ou indirecte

de parts dans le secteur des médias, un article visant directement

Thaksin. Par ailleurs, elle met l’armée à l’abri de toute poursuite pour

le coup d’État.

Toutefois, l'approbation mitigée en août 2007 de la

nouvelle Loi fondamentale (57 % de « oui » contre 41 % de bulletins

négatifs), accusée par ses adversaires de servir les intérêts des élites

traditionnelles – hauts rangs de l’appareil judiciaire, bureaucratique

et militaire –, apparaît comme une victoire en demi-teinte pour la

junte.

Plus encore, les élections législatives du

23 décembre, largement remportées par le parti du Pouvoir du peuple

(PPP), au sein duquel se sont regroupés les alliés de Thaksin et qui

obtient 228 des 480 sièges au Parlement, révèlent l'échec de la junte à

abolir les divisions régionales et sociales. De fait, le PPP, qui promet

un retour à la politique populiste de Thaksin, apparaît largement

vainqueur dans les provinces du Nord, rurales et défavorisées, bastion

de l'ex-Premier ministre déchu ; en revanche, l'enracinement du parti

démocrate – la plus ancienne formation politique du royaume, qui obtient

166 députés – se confirme à Bangkok, où prédomine une nouvelle classe

moyenne urbaine, ainsi que dans le Sud. Samak Sundaravej (72 ans) est

élu Premier ministre par le Parlement le 28 janvier 2008. Le 7 février,

la junte rend le pouvoir aux civils.

« Chemises jaunes » contre « chemises rouges »

Le gouvernement de Samak Sundaravej, composé en grande partie de proches de Thaksin, est aussitôt critiqué par l'opposition, qui lui reproche d'être l'homme lige de son prédécesseur. À l'appel de l'Alliance du peuple pour la démocratie (PAD) – un regroupement d'éléments nationalistes et monarchistes, revêtus symboliquement de jaune, la couleur royale –, 100 000 « chemises jaunes » manifestent en juin dans les rues de Bangkok et occupent, à partir d’août, le siège du gouvernement en réclamant la démission de Samak (comme elles l’avaient fait dès 2005 pour exiger celle de Thaksin). Le Premier ministre tente en vain de proposer un référendum offrant la possibilité de choisir entre le gouvernement au pouvoir et la PAD quand, le 9 septembre, la Cour constitutionnelle, jugeant que sa participation à des émissions culinaires télévisées rémunérées portait atteinte à la Constitution, le démet de ses fonctions.

Le vice-Premier ministre, Somchai Wongsawat (PPP)

– par ailleurs beau-frère de Thaksin – se fait élire Premier ministre

grâce au soutien de 298 des 466 députés devant le leader du parti

démocrate (163 voix). Cédant à la pression des « chemises jaunes », qui

réclament sa démission avant de bloquer pendant une semaine les deux

aéroports de Bangkok, la Cour constitutionnelle ordonne, le 2 décembre,

la dissolution du PPP et de ses alliés pour fraude électorale, ainsi que

l’exclusion de Somchai de toute activité politique pendant cinq ans.

Suite à un renversement d'alliance – la défection de députés de quatre

formations précédemment alliées à Thaksin et d’une faction rebelle du

PPP – le Parlement élit, le 15 décembre 2008, Abhisit Vejjaviva

(44 ans), leader du parti démocrate, au poste de Premier ministre.

Après leur première manifestation en mars 2007 pour

tenter d’empêcher la dissolution du parti de Thaksin (TRT), protester

contre le coup d’État et le nouveau projet constitutionnel, les

« chemises rouges », mobilisés par le Front uni pour la démocratie

contre la dictature (UDD), descendent aussitôt par milliers dans la rue,

bloquent à leur tour la capitale, provoquant l’annulation du sommet de

l’ASEAN dans la station balnéaire de Pattaya (avril 2009).

Outre la dissolution du Parlement, les pro-Thaksin

réclament le rétablissement de la Constitution de 1997, le lancement de

poursuites contre les leaders de la PAD et la tenue d'élections

législatives anticipées. Cette première démonstration de force est un

échec et les manifestants doivent se retirer sans obtenir satisfaction.

Les protestations organisées par l’UDD sur l’esplanade de Sanam Luang se

poursuivent cependant au cours des mois suivants.

Le 12 mars 2010, toujours à l’appel des dirigeants de

l’UDD, quelque 100 000 « chemises rouges », venues des quatre coins du

pays, investissent la capitale avec pour exigence la dissolution du

Parlement, se faisant également en partie l’écho de demandes

démocratiques et « citoyennes » contre l’emprise des oligarchies ou des

« puissants » sur la société thaïlandaise et l’État.

Les « chemises rouges » proviennent pour la plupart

des provinces du Nord, du Nord-Est et du Centre. En majorité issues de

la paysannerie et des classes moyennes défavorisées, elles rassemblent

également des Bangkokiens, dont des migrants récemment urbanisés,

habitant souvent les banlieues de la capitale.

Cette « invasion » de Bangkok – dont le quartier

commercial de Ratchaprasong –, par des « ruraux » et des « provinciaux »

frappe les esprits et suscite des réactions contrastées allant du

mépris à la sympathie. Mais elle conduit bientôt à de violents

affrontements avec l’armée, dont le bilan officiel sera de 98 morts et

2 000 blessés. L’état d’urgence est instauré dans quatre provinces, dont

Bangkok, jusqu’en décembre 2010.

Alors que des poursuites sont engagées contre des

dirigeants du mouvement, une commission « vérité et réconciliation » est

créée et des élections législatives sont fixées pour juillet 2011.

La victoire du Pheu Thaï Party (PTP« parti pour les

Thaïs », ultime avatar du TRP dissous), avec une majorité absolue de

265 sièges, écrasant le parti démocrate du Premier ministre sortant,

Abhisit Vejajjiva (159 sièges) permet à Yingluck Shinawatra, la plus

jeune sœur de l'ex-Premier ministre Thaksin, de devenir la première

femme Premier ministre en Thaïlande.

Au cœur de la tourmente thaïlandaise, Thaksin

– condamné par contumace pour conflit d’intérêts à deux ans de prison en

octobre 2008 et à la confiscation d’une grande partie de ses avoirs en

février 2010 – remporte ainsi sa troisième victoire indirecte depuis sa

destitution en 2006.

8.3. La recherche de la paix civile et les voies étroites d’un compromis

Propulsée en quelques mois comme tête de liste du PTP et candidate au poste de Premier ministre après une carrière de cadre dans le groupe familial, Yingluck est d’emblée suspectée de n’être que la marionnette de son frère tirant les ficelles par Internet interposé, à partir de Dubaï où il s’est exilé, ou encore de sa résidence londonienne.

Novice en politique, elle doit avant tout composer

avec les centres de pouvoir les plus fidèles à la monarchie et prévenir

une nouvelle éruption sociale. Officiellement, l’heure est à la

réconciliation.

La recherche de la paix civile et les voies d’un compromis

Si les « chemises rouges » encadrées par l’UDD sont prêtes à soutenir le Premier ministre et à la protéger contre tout nouveau coup de force (une hypothèse qui semble toutefois écartée), elles réclament également que la lumière soit faite sur les événements de 2010. Quant aux « chemises jaunes », si elles sont affaiblies par la défaite électorale, elles n’en restent pas moins mobilisables.

L’une des toutes premières mesures adoptées par le

gouvernement est l’augmentation des subventions aux riziculteurs (fin

2011) destinée à satisfaire son électorat. Dans le même temps, Yingluck

doit prendre ses distances avec les représentants trop radicaux ou

antimonarchistes de l’UDD, pactiser avec l’armée et améliorer les

relations avec le palais.

Hautement risqué en raison de l’opposition et du

désordre qu’il générerait, l’éventuel retour de Thaksin reste en

suspens. Le roi (dont la santé est par ailleurs déclinante) excluant

pour l’heure de lui accorder sa grâce, l’ex-Premier ministre pourrait

aussi bénéficier d’une amnistie générale, un projet contre lequel se

dressent aussi bien le parti démocrate et ses partisans (en juin 2012

puis en août 2013) que les « chemises rouges ». La commission « vérité

et réconciliation » ayant clôt ses enquêtes en septembre 2012 en

renvoyant dos à dos l’armée et les manifestants, la recherche des

responsabilités dans la répression n'est plus une priorité.

Les hésitations et la prudence de Yingluck se

manifestent notamment par cinq remaniements ministériels, dont celui

d’octobre 2012 qui permet le retour au gouvernement de fidèles de

Thaksin. En revanche, en s’attribuant le poste de ministre de la Défense

en juillet 2013, le Premier ministre souhaite faciliter la coopération

entre le gouvernement et l’armée. De leur côté, les députés du PTP

tentent d’amender la Constitution de 2007, se heurtant à l’obstruction

de l’opposition et au pouvoir d’arbitrage de la Cour constitutionnelle.

Dans l’attente de la réconciliation, un équilibre

complexe et instable – impliquant des luttes d’influence ouvertes ou

plus feutrées —, semble ainsi s’établir entre les principaux

protagonistes de la crise politique de 2006-2011.

8.4. Persistance des divisions et nouvelle épreuve de force

Après deux ans de calme précaire, la Thaïlande est de nouveau le théâtre de violentes tensions entre les deux principaux camps politiques du pays. Le projet d’amnistie, finalement adopté en première lecture par la Chambre basse le 1er novembre 2013 – mais rejeté ensuite par le Sénat —, en est l’étincelle.

Emmenée par Suthep Thuagsuban, ancien dirigeant du

parti démocrate et secrétaire général d’un Comité populaire de la

réforme démocratique (PDRC), l’opposition « anti-Thaksin » se remobilise

massivement. Recoupant en grande partie celui des « chemises jaunes »

lancé par l’Alliance du peuple pour la démocratie (PAD) en 2008, ce

mouvement rallie des membres des classes moyennes et des élites

urbaines, dont de nombreux étudiants ainsi que des opposants venus des

fiefs méridionaux du parti démocrate, outre des groupes activistes

ultraroyalistes. Des milliers de manifestants parviennent à paralyser la

capitale en assiégeant plusieurs ministères.

Exigeant la démission du gouvernement et de Yingluck,

accusée de rétablir le système de pouvoir clientéliste et corrompu mis

en place par son frère, les opposants prônent l’instauration d’un

« Conseil du peuple » qui serait en priorité chargé d’une réforme

électorale. La Première ministre est notamment mise en cause pour la

gestion ruineuse du système de subventions aux riziculteurs que l’État a

désormais de grandes difficultés à financer.

Afin de débloquer la situation, l’Assemblée nationale

est dissoute et des élections législatives anticipées sont convoquées

le 2 février 2014. Mais, boycottées par le parti démocrate qui veut

éviter une nouvelle défaite, et entravées par le PDRC, elles se tiennent

dans la plus grande confusion et ne peuvent être organisées dans de

nombreuses circonscriptions, en particulier dans celles du Sud. Tandis

que l’occupation de certains quartiers de Bangkok se poursuit malgré

l’état d’urgence, le parti démocrate engage des procédures judiciaires

afin d’obtenir la destitution du gouvernement, l’annulation du scrutin

et la dissolution du PTP, lequel dépose une même requête contre son

adversaire.

8.5. Un nouveau coup d’État judiciaire et militaire

L’invalidation des élections et le renouvellement partiel du Sénat en mars débouchent sur une paralysie institutionnelle qui ne fait qu’aggraver la crise politique. Le 7 mai, saisie par des sénateurs de l’opposition, la Cour constitutionnelle destitue Yingluck Shinawatra pour avoir nommé en 2011 l’un de ses proches à la tête de la police, une mesure jugée comme un abus de pouvoir. Huit ministres sont également renvoyés. Un Premier ministre de transition prend la tête d’un nouveau gouvernement provisoire mais le bras de fer entre ce dernier et l’opposition, qui exige également sa démission, se poursuit.

L’impasse politique conduit finalement l’armée,

jusque-là en retrait, à intervenir directement. Avec le soutien du roi,

le général Prayuth Chan-ocha prend la tête d’un « Conseil national pour

la paix et l’ordre » le 22 mai. La Constitution est suspendue, le Sénat

dissous et tout rassemblement interdit. La loi martiale est

provisoirement instaurée.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire