Le Tchad

Capitale: N'Djamena

Nom officiel: République du Tchad

Population: 11 412 107 habitants (est. 2014) (rang dans le monde: 75)

Superficie: 1 284 000 km. car.

Système politique: république

Capitale: N'Djamena

Monnaie: franc de la Communauté financière africaine

PIB (per capita): 2 500$ US (est. 2013)

Langues: français (langue officielle), arabe (langue officielle), sara (dans le sud), plus de 120 langues et dialectes différents

Religions: musulmans 53,1%, catholiques 20,1%, protestants 14,2%, animistes 7,3%, autres 0,5%, inconnu 1,7%, athées 3,1% (recensement 1993)

GÉOGRAPHIE

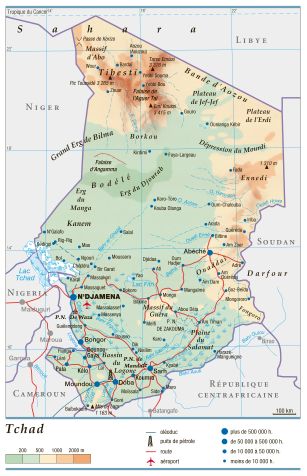

Au nord, le Tchad (qui couvre plus du double de la superficie de la France) s'étend sur le Sahara méridional, partiellement montagneux et volcanique (Tibesti), peu peuplé, domaine de l'élevage transhumant (bovin, ovin et caprin). La population juxtapose surtout Noirs et Arabes. Elle est aujourd'hui en majeure partie islamisée. Plus de la moitié se concentre dans les vallées du Chari et du Logone (mil, arachide, coton). Le pays, enclavé, sans transports intérieurs, est tributaire de l'aide internationale (France en tête). Du pétrole est exploité dans le sud du pays (Doba).1. Le milieu naturel

2. La population et l'économie

Au sud vivent les Soudanais (Saras, Massas, Mundangs, Toupouris), paysans et sédentaires, animistes ou christianisés ; au nord sont les islamisés (Kotokos, Ouaddaïens, Kanembous) et les Arabes, très dispersés. Le désert est le domaine des nomades Tedas et Dazas. La guerre civile récurrente qui sévit depuis l'indépendance modifie cette répartition et le fait majeur des dernières années est sans doute la pénétration et l'installation des islamisé et des « Arabes » dans l'ouest et le sud du pays. Les deux principales causes de ces migrations sont la sécheresse des années 1970 et la prise du pouvoir par les « Nordistes » à partir de 1982. Il s'ensuit un développement de l'islam, que pratique aujourd'hui plus de la moitié de la population, et de l'arabe dialectal, dont le rôle véhiculaire s'accroît. Près de la moitié de la population est installée dans le Sud-Ouest, à l'O. du Chari et dans la vallée du Logone.

Dans un pays sans réel appareil d'État autre que

militaire, les données statistiques, lorsqu'elles existent, n'ont guère

de sens. On doit donc se contenter d'estimations pour tout ce qui touche

aux hommes et à l'économie. Cette incertitude des chiffres ne met

cependant pas en cause la perception de certaines réalités : la faible

densité moyenne de la population, sa très inégale répartition entre les

régions d'agriculture et d'élevage, une urbanisation croissante mais

encore modérée, la prépondérance des activités rurales. Les troubles ont

entraîné un repli vers les cultures vivrières, assez diversifiées,

parmi lesquelles l'on note une nette progression du manioc et de

l'igname aux côtés des traditionnels mils et sorghos. La culture sur

brûlis des mils fournit la base de l'alimentation : petit mil au N. du

12e parallèle, sorgho pluvial ou de décrue au S. Le manioc

est en rapides progrès dans le sud du pays ; plante vivrière, l'arachide

stagne. Le riz dans les zones inondables, le blé dans les polders du

lac Tchad occupent une place secondaire, ainsi que le maïs et les

haricots. La pêche sur le lac Tchad et sur le fleuve Chari est active et

fournit un apport protidique essentiel. La zone sahélienne concentre

une part importante des troupeaux de bovins et d'ovins-caprins dont les

éleveurs ne tirent qu'un profit limité, et que le climat oblige à une

transhumance saisonnière. Le coton, culture imposée naguère par le

colonisateur, connaît un certain redressement après s'être effondrée.

Toutes ces productions font l'objet d'échanges transfrontaliers non

officiels croissants avec la République centrafricaine, le Cameroun et,

surtout, le Nigeria, qui offre en contrepartie des produits pétroliers

et manufacturés. Ces derniers réduisent à néant les chances d'une

industrie embryonnaire, déjà mise en péril par l'insécurité.

Depuis des temps immémoriaux, le Tchad exploite le

natron (carbonate de sodium) du lac Tchad, indispensable aux cures de

sel des troupeaux d'une vaste région qui dépasse largement les

frontières du pays. Il dispose également de gisements d'uranium dans le

Nord, inexploitables actuellement compte tenu de la conjoncture

mondiale. Le secteur industriel, très modeste (alimentation, traitement

du coton), a été en grande partie désorganisé. La guerre, l'enclavement

et l'insuffisance des moyens de transports intérieurs (le pays n'a pas

de chemins de fer), la sécheresse des années 1970-1980 expliquent la

stagnation économique du pays, tributaire de l'aide internationale

(France en tête). Cependant, l'exploitation depuis 2003 du gisement

pétrolier de Doba (300 puits) dans le sud du pays devrait apporter de

notables ressources. Transporté par l'oléoduc de Kribi jusqu'au littoral

camerounais, le pétrole tchadien (250 000 barils par jour) représente

un potentiel estimé à vingt-cinq années de production.

HISTOIRE

À l'époque où le Sahara était une région humide, sa partie tchadienne accueillait de nombreux établissements humains, dont témoignent les peintures rupestres et divers sites archéologiques (leur étude a été interrompue du fait de l'insécurité). La désertification progressive, qui commence il y a environ 7 000 ans, va repousser les populations vers le sud, donnant naissance à d'importants brassages et confrontations avec les peuples autochtones.1. Les trois empires

À côté de sociétés non centralisées, lignagères et claniques, présentes surtout à l'ouest du Chari, mais non exclusivement – ce modèle concernant aussi certains groupes d'Arabes et de Tedas (ou Toubous, nilo-tchadiens, souvent appelés à tort « Touareg noirs ») –, se sont développés, au cours des siècles, trois empires : le Kanem-Bornou, le Ouaddaï et le Baguirmi.1.1. Du Kanem au Kanem-Bornou

Le Kanem, fondé au ixe siècle de notre ère par la dynastie teda des Sef (ou Sayfiya) se disant originaire du Yémen, se développe à partir des années 1100 autour du lac Tchad, époque de son adhésion à l'islam. Il fonde sa richesse sur l'exploitation et la commercialisation du natron, ainsi que sur le commerce des esclaves noirs destinés au Moyen-Orient.

Au milieu du xiiie siècle,

l'empire est soumis à des rivalités internes dont profitent des vassaux

pour se révolter. Les Sef sont chassés du trône vers 1400 et les

survivants de la dynastie vont fonder plus à l'ouest, dans le nord-est

du Nigeria actuel, le royaume du Bornou. Une politique habile et des

conquêtes victorieuses permettent à leurs descendants de replacer sous

leur autorité (vers 1500) la région du Kanem, abandonnée un siècle plus

tôt. L'empire du Bornou – ou du Kanem-Bornou – va demeurer en place

jusqu'à la fin du xixe siècle.

1.2. L'Empire du Ouaddaï

L'histoire de l'Empire du Ouaddaï, mal connue, commencerait au xive siècle. La dynastie toundjour, au pouvoir depuis les origines, est renversée au début des années 1600 par un Arabe nubien, Abd al-Karim, dont la descendance va régner jusqu'à la colonisation européenne, après s'être émancipée de la tutelle du Darfour (ouest du Soudan actuel) à la fin du xviiie siècle. Sa capitale Abéché jouit d'une grande réputation.1.3. Le Baguirmi

Le Baguirmi, situé entre le Kanem-Bornou et le Ouaddaï, est fondé vers la fin du xvie siècle dans des conditions qui demeurent imprécises. La puissance de cet État, qui va se convertir rapidement à l'islam, devenant un sultanat, repose presque exclusivement sur la traite des esclaves.2. Les guerres du xixe siècle

Le Kanem-Bornou, déjà affaibli, vacille dès 1805 sous les coups portés par ses sujets peuls qui ont proclamé le djihad, puis par les attaques des armées peules d'Ousmane dan Fodio, fondateur de l'empire du Sokoto (actuels Nigeria et Niger). Le Ouaddaï profite de cette situation pour imposer sa loi au Baguirmi.

C'est alors qu'apparaît Rabah,

un marchand et guerrier originaire du Soudan, qui dans le dernier quart

du siècle, parvient à constituer une puissante armée de 35 000 hommes,

bien équipée en fusils modernes, et s'attaque aux trois anciens empires.

Le Baguirmi tombe entre ses mains, puis le Kanem-Bornou (1893).

Son ambition ne peut que déplaire à la France, qui

veut joindre ses possessions d'Afrique occidentale et d'Afrique

équatoriale, et ses victoires sur l'expédition de Paul Crampel (1891) et

sur la colonne Bretonnet (1899) décident Paris à agir avec la plus

grande fermeté. Trois missions sont envoyées contre Rabah : la mission

Voulet-Chanoine, qui s'illustre par ses nombreux massacres perpétrés sur

la population, est rejointe par Jules Joalland), envoyé par l'ouest ; la mission Foureau-Lamy part d'Algérie ; la troisième (mission Gentil) vient du sud à partir du Congo.

Rabah est tué – comme d'ailleurs François Lamy –

lors de la bataille de Kousseri (au sud de N'Djamena), le 22 avril 1900

et son jeune empire s'effondre. La soumission du pays est lente : elle

est acquise en 1913 pour le Ouaddaï, en 1916 pour l'immense préfecture

du BET (Borkou-Ennedi-Tibesti, les trois régions les plus

septentrionales).

3. Colonisation française, décolonisation et indépendance

Le caractère guerrier de la conquête va marquer la colonisation. Le Tchad demeure sous administration militaire jusqu'en 1915-1920, et même bien davantage pour ce qui concerne le BET, dont les administrateurs militaires français ne se retireront qu'en 1964, quatre ans après l'indépendance…

La conviction que le Tchad occupe une position

stratégique (« Qui tient le Tchad tient l'Afrique ») va se trouver

renforcée en 1940 lorsque la colonie – ralliée à la France libre grâce à son gouverneur Félix Éboué, originaire de la Guyane –, devient le point de départ de l'épopée saharo-libyenne du futur maréchal Leclerc.

Pour autant, les efforts de la métropole dans le domaine économique et

social ne seront jamais très significatifs, surtout dans le Nord.

La décolonisation, amorcée après la Seconde Guerre

mondiale, touchera un territoire aux frontières fraîchement définies

(1936), dépourvu de cadres, et aux ressources manifestement

limitées.Avec le développement des institutions représentatives naît une

certaine vie politique, que domine le parti progressiste tchadien

(PPT), section du Rassemblement démocratique africain (RDA), fondé par

un fonctionnaire d'origine guadeloupéenne, Gabriel Lisette, et qui est

essentiellement composé de Noirs du Sud. Le Tchad vote « oui » à la

Constitution de la Ve République en 1958, puis accède à

l'indépendance le 11 août 1960. G. Lisette a dû s'effacer devant son

principal rival du PPT, François Tombalbaye, protestant et originaire du

Sud, qui devient président de la République.

Pour en savoir plus, voir les articles colonisation, décolonisation.

4. La montée des tensions

4.1. Domination politique des ethnies du Sud sur celles du Nord et du Centre

La méfiance des populations islamisées envers les chrétiens du Sud s'accroît avec la mise en place d'une administration presque totalement dirigée par des cadres noirs, peu formés et parfois corrompus. François Tombalbaye pense assurer l'unité du pays en transformant le PPT en parti unique (janvier 1963), mais des mesures d'ordre fiscal déclenchent en 1965 une révolte ouverte dans la région montagneuse du Guéra (Centre/Sud-Est), qui se propage rapidement vers le nord, touchant le Ouaddaï en 1967, puis le BET l'année suivante.4.2. Expédition française et naissance du Frolinat

La France intervient par l'envoi d'un corps expéditionnaire pour écraser la rébellion en 1969, année qui est également marquée par la naissance d'un Front de libération nationale du Tchad (Frolinat), créé par des émigrés réfugiés au Soudan, ainsi que par la venue au pouvoir en Libye du colonel Mouammar Kadhafi. Tous les éléments d'un conflit quasi permanent, qui ne sera résolu qu'en 1994, sont en place.

Les militaires français portent des coups très durs à

la rébellion et F. Tombalbaye, rassuré, s'efforce de pratiquer une

politique de réconciliation nationale, libérant des détenus politiques

et ouvrant son gouvernement à des opposants. Il opère également un

spectaculaire rapprochement avec la Libye (1972), ce qui n'empêche pas

le colonel Kadhafi de s'installer dans la bande d'Aozou (nord du Tibesti) un an plus tard, sans que le Tchad réagisse.

4.3. Dérive autoritaire de Tombalbaye

Le président, peut-être influencé par l'exemple de Sese Seko Mobutu au Zaïre, lance une campagne d'« authenticité » : Fort-Lamy devient N'Djamena, et F. Tombalbaye, Ngarta Tombalbaye. Les pratiques traditionnelles d'initiation sont rendues obligatoires, comme l'appartenance au Mouvement national pour la révolution culturelle et sociale (MNRCS), qui remplace le PPT en 1973. Ces mesures autoritaires, qui s'accompagnent de pratiques administratives arbitraires et brutales, valent au président une inimitié renforcée dans les régions encore animées par la rébellion et une totale perte de prestige dans son Sud d'origine.5. Le gouvernement du général Malloum

Le 13 avril 1975, un coup d'État militaire renverse Tombalbaye, qui est assassiné. Il est remplacé par un Conseil supérieur militaire (CSM) présidé par le général Félix Malloum, et composé principalement de personnalités originaires du Sud.

Le gouvernement doit faire face, à partir de 1977, à

une offensive de grande envergure de la rébellion dirigée par le

Frolinat de Goukouni Oueddeï,

qui bénéficie cette fois de l'appui de la Libye. Avec la prise de

Faya-Largeau, qui capitule le 17 février 1978, c'est tout le BET qui est

dès lors occupé par les rebelles. Malgré un cessez-le-feu, les attaques

du Frolinat se poursuivent et il faut une seconde intervention

française pour que la capitale ne soit pas prise (juin).

Mais une rupture s'est produite au sein du Frolinat entre G. Oueddeï et son principal lieutenant, Hissène Habré,

chef des FAN (Forces armées du Nord). Ce dernier, l'un des rares

administrateurs originaires du Nord sous Tombalbaye, négocie séparément

avec le général Malloum par hostilité à l'alliance Frolinat-Libye. Une

charte fondamentale est signée (25-29 août) et H. Habré devient Premier

ministre avec le général Malloum comme président de la République.

La France se réjouit officiellement de l'accord, dont

on pense qu'il met fin à la « question tchadienne ». Mais l'entente

entre les deux hommes ne dure que quelques mois et leur rupture

déclenche une guerre civile qui ravage N'Djamena à partir du 12 février

1979, opposant les FAN de H. Habré et les FAT (Forces armées

tchadiennes) du général Malloum. Des massacres entre « nordistes » et

« sudistes » se produisent également dans des villes du Sud. Le Tchad se

décompose alors totalement, à la merci de petits chefs de guerre qui

apparaissent un peu partout.

6. 1979-1982 : années noires, années confuses

Après de nombreuses réunions interafricaines et une réconciliation formelle entre H. Habré et G. Oueddeï, deux « GUNT » successifs (gouvernement d'union nationale de transition) sont formés : le premier présidé par Lol Mahamat Choua, le second par G. Oueddeï, mais dont l'autorité ne s'exerce guère au-delà d'une petite moitié de la capitale. Le sud du pays est tenu par le colonel Kamougué.

À la demande de G. Oueddeï, l'armée libyenne

intervient – il n'y a plus alors de troupes françaises au Tchad –,

chasse H. Habré et ses FAN de N'Djamena (décembre 1980), puis se retire

sur pression de Paris (novembre 1981). H. Habré entreprend alors avec

succès de reconquérir le pays. C'est chose faite en septembre 1982 et,

en octobre, le chef des FAN se proclame chef de l'État tchadien.

7. La dictature d'Hissène Habré (1982-1989)

Hissène Habré doit faire face à deux redoutables problèmes : les Libyens et les rébellions intérieures. En juin 1983, les hommes du colonel Kadhafi alliés à ceux de G. Oueddeï reprennent l'offensive. D'abord victorieux, ils sont repoussés grâce à l'appui des États-Unis, du Zaïre et surtout de la France (opération Manta), dont les préventions à l'égard de H. Habré pèsent moins lourd que le danger libyen.

Quatre ans plus tard, H. Habré organise à son tour

une offensive, avec l'appui de G. Oueddeï – il a rompu avec Tripoli – et

malgré l'opposition de Paris, qui a déployé le dispositif Épervier. Il

conquiert puis reperd Aozou, mais bat sévèrement l'armée libyenne à

Faya-Largeau, faisant 2 000 prisonniers (mars 1987).

Sur le plan intérieur, le chef de l'État, qui a créé

en 1984 son parti unique l'UNIR (Union nationale pour l'indépendance et

la révolution), combat impitoyablement, au nom de l'unité nationale,

tous ceux qui s'opposent à lui. Dans le Sud, la révolte dite des

« codos » (commandos) en 1983-1984 est réprimée dans le sang, les

populations civiles n'étant évidemment pas épargnées, comme au Guéra en

1987. Tortures, exécutions sommaires rendent tristement célèbres les

prisons de N'Djamena, la SP (Sécurité présidentielle) et la DDS

(Direction de la documentation et de la sécurité). À la fin des années

1980, le pays est « pacifié », une Constitution est adoptée par

référendum (décembre 1989) et des élections législatives, relativement

libres, sont organisées (juillet 1990).

8. Idriss Déby (1989-)

8.1. Un régime de plus en plus contesté…

Le conseiller militaire de H. Habré, Idriss Déby, et ses partisans, accusés de complot, se sont enfuis vers le Soudan en avril 1989. À la fin de l'année, ils mènent à partir du Darfour une série d'offensives contre l'armée tchadienne. Cette dernière finit par se démanteler, et I. Déby, qui a constitué en mars 1990 le Mouvement patriotique du salut (MPS), entre dans N'Djamena le 1er décembre. La France est restée neutre. H. Habré s'enfuit au Sénégal, emportant avec lui un trésor de guerre.

Le 4 décembre, I. Déby devient chef de l'État. Il

s'appuie sur les membres de son ethnie, les Zaghaoua, fait table rase

des institutions et promet non pas « l'or ni l'argent, mais la

liberté ». Alors que l'insécurité persiste dans le pays, la « transition

démocratique » se met lentement en place : promulgation d'une charte

nationale (mars 1991), gouvernement d'ouverture, libération de

prisonniers politiques (1992), réunion d'une Conférence nationale

chargée de préparer la transition démocratique (janvier-avril 1993).

En 1996, un référendum constitutionnel (mars), puis

une élection présidentielle au suffrage universel (juin-juillet)

parachèvent le processus. I. Déby est élu président avec près de 70 %

des voix, mais les urnes confirment l'hostilité du Sud à son égard. Le

gouvernement formé en août comprend des membres de l'opposition et des

représentants de toutes les régions du pays. Plusieurs questions

majeures, dont celle du clanisme, divisent le pays. De nombreux

musulmans sont hostiles à la laïcité proclamée par la Constitution. Le

Sud est sensible aux thèses fédéralistes et n'admet pas que l'arabe

littéraire soit langue officielle, avec le français.

La paix civile n'est pas encore acquise, malgré la normalisation des relations avec la Libye – la bande d'Aozou a été rendue au Tchad en mai 1994 après un jugement de la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye –, et l'annonce récurrente de ralliements de chefs de guerre.

Ainsi, les plus extrémistes des fédéralistes, motivés

sans doute également par la découverte en 1975 d'un gisement de pétrole

à Doba dans le sud du pays, fondent les FARF (Forces armées pour une

République fédérale) en 1994. Leurs affrontements avec l'armée font, à

la fin de 1997, plusieurs dizaines de morts dans la région de Moundou.

Ils déposent les armes quelques mois plus tard, après avoir négocié leur

reddition contre une amnistie (accord de mai 1999), puis fusionnent

avec le MPS au pouvoir (novembre).

Fin 1998, une nouvelle organisation rebelle – le

Mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad (MDJT) de

l'ex-ministre de la Défense Youssouf Togoïmi – fait son apparition à

l'occasion d'affrontements avec l'armée dans le Tibesti. Entre 2002 et

2005, pas moins de trois accords de réconciliation sont signés entre le

gouvernement et le MDJT, chaque accord prévoyant l'intégration politique

et militaire des rebelles du MDJT.

Au lendemain de sa réélection – à l'issue d'un

scrutin entaché de nombreuses fraudes – en mai 2001, I. Déby s'était

engagé à ne pas briguer un troisième mandat pour 2006. Pourtant, réunis

en congrès en novembre 2003, les membres du MPS.proposent de

« dépoussiérer » la Constitution et, en 2004, l'Assemblée nationale

issue des législatives de 2002 (112 sièges sur 155 au MPS. 10 au

Rassemblement pour la démocratie et le progrès [RDP], allié du parti du

président Déby, les 15 sièges restants revenant aux deux partis

d'opposition) adopte un projet de réforme constitutionnelle prévoyant la

levée de la limitation des mandats du président de la République.

Contestée, cette réforme imposée à un moment où le

régime est à bout de souffle contribue à irriter une population dont

l'aspiration au changement est grande et, surtout, à braquer contre le

régime l'armée et une partie de la classe politique qui y voit une

volonté de présidence à vie nourrie par la manne pétrolière, et, par la

suite, une transmission dynastique du pouvoir au fils du président,

Brahim (celui-ci décèdera en juillet 2007, dans des circonstances non

élucidées). Les 16 et 17 mai 2004, une tentative de putsch, menée par

des « proches » et des « fidèles » du président, est déjouée.

8.2. … et de plus en plus menacé

C'est dans ce climat de crise interne qu'intervient la « régionalisation » de la crise au Darfour. L'éclatement de la guerre civile dans cette région du Soudan, à la frontière tchado-soudanaise, pousse quelque 250 000 réfugiés soudanais vers le Tchad et y réactive les solidarités claniques et historiques : en effet, bon nombre des chefs rebelles du Darfour sont des Zaghaoua auxquels I. Déby dut son salut lors de sa course au pouvoir en 1989. Et c'est du Darfour qu'il avait lancé, avec l'aide de Khartoum, sa conquête du Tchad.

En cessant de soutenir les rebelles du Darfour, comme

le lui demande instamment le gouvernement soudanais, le président

tchadien s'aliène ainsi une partie significative des cadres zaghaoua de

l'armée tchadienne qui se regroupent, en octobre 2005, derrière les

frères Tom et Timane Erdimi (neveux du président Déby) et se retranchent

dans le massif montagneux du djebel Marra, au-delà de la frontière

soudanaise, où ils forment le SCUD (Socle pour le changement, l'unité

nationale et la démocratie).

Premières offensives rebelles (2005-2006)

Parallèlement, le Rassemblement pour la démocratie et la liberté (RDL) du capitaine Mahamat Nour Abdelkrim, ex-ministre de la Défense et membre de l'ethnie tama, opposée aux Zaghaoua, s'engage auprès des milices djandjawids pour combattre les rebelles de l'Armée nationale du Soudan (ALS), bénéficiant en retour de l'appui des services de sécurité soudanais. En décembre 2005, le SCUD et le RDL s'allient pour former le Front uni pour le changement démocratique (FUC, placé sous la présidence d'Abdelkrim) et cherchent à renverser le régime du président Déby. Après une première offensive du FUC contre la ville d'Adré (décembre 2005) et malgré l'accord de paix signé le 8 février 2006 grâce à la médiation libyenne, l'armée tchadienne repousse une nouvelle attaque sur N'Djamena le 13 avril.Intervention tchadienne en Centrafrique et état de belligérance avec le Soudan

L'élection présidentielle du 3 mai remet le président I. Déby en selle, réélu avec 64,6 % des voix et un fort taux d'abstention. En décembre, après l'attaque menée sur Abéché par l'Union des forces pour la démocratie et le développement (UFDD, apparue en octobre 2006 et regroupant des rebelles tchadiens et centrafricains), le Tchad intervient militairement en République centrafricaine et se déclare en état de belligérance avec le Soudan. Par ailleurs, il se montre favorable au déploiement d'une force internationale humanitaire près de sa frontière avec le Soudan. Cette perspective pousse les quatre principaux groupes rebelles à signer avec le pouvoir central un « accord de paix définitif » (accord de Syrte du 25 octobre 2007). Un mois plus tard cependant, les affrontements reprennent.

Parallèlement, le pouvoir et la plupart des forces

politiques tchadiennes s’entendent en août 2007, avec la médiation de

l’Union européenne, pour poser les bases des échéances électorales

futures dont un nouveau recensement et la nomination d’une nouvelle

commission électorale indépendante composée à parité de représentants du

gouvernement et de l’opposition.

Une nouvelle incursion rebelle partie du Soudan le 28 janvier 2008 atteint N'Djamena le 1er

février. Entrés dans la capitale, les rebelles tchadiens cernent le

palais présidentiel avant d'être finalement pourchassés par les forces

gouvernementales qui, grâce au soutien – logistique puis militaire – de

la France, parviennent à résister à l'offensive. Le président Déby

demande le déploiement rapide de l'Eufor Tchad-RCA (la force européenne

chargée de sécuriser les réfugiés du Darfour, au Tchad et en

Centrafrique), interrompu en raison de l'attaque rebelle.

Vers la fin des hostilités

Les présidents tchadien, I. Déby, et soudanais, Umar al-Bachir, signent le 13 mars à Dakar, sous la pression internationale, un accord de non agression pour tenter de mettre fin au conflit les opposant depuis cinq ans, s’engageant ainsi à interdire toute activité de groupes armés et à empêcher l’utilisation de leurs territoires respectifs pour déstabiliser l’un ou l’autre de leurs États.

La France, pour sa part, exige une clarification sans

délai du sort de plusieurs opposants politiques, arrêtés par les

services de sécurité tchadiens pendant l'offensive rebelle de février.

L'un d'entre eux, Ngarlejy Yorongar, porté disparu pendant un mois,

demande l'asile en Europe. Mais Ibni Oumar Mahamat Saleh, le

porte-parole de la Coordination des partis politiques pour la défense de

la Constitution (CPDC), la principale coalition de l'opposition, n'est

jamais revenu. En avril 2008, quatre ministères, dont ceux de la Justice

et de la Défense, sont confiés à l'opposition.

Pressés par la Libye, le Tchad et le Soudan

rétablissent leurs relations diplomatiques en novembre 2008. Le 15 mars

2009, la mission des Nations unies en République Centrafricaine et au

Tchad (MINURCAT), composée de quelque 5 000 militaires, prend le relais

de l'Eufor-Tchad-RCA. Le 3 mai, parallèlement à la tentative de

médiation dirigée par le Qatar pour résoudre la crise du Darfour, les

deux protagonistes signent, sous l'égide du Qatar et de la Libye, un

nouvel accord de réconciliation à Doha. L'« accord de Doha » est

immédiatement suivi par une nouvelle offensive rebelle de l'Union des

forces de la résistance (UFR, dirigée par Timane Erdimi et regroupant

depuis janvier 2009 neuf mouvements, dont l'UFDD du capitaine Mahamat

Nour Abdelkrim), que parviennent à repousser les forces loyalistes.

En juillet, l'UFR réclame « une table ronde

inclusive » pour mettre fin à la crise. Entamées en octobre 2009, des

négociations directes entre le Tchad et le Soudan permettent la

signature d'un accord de normalisation entre les deux pays ainsi qu'un

protocole additionnel de sécurisation des frontières le 15 janvier 2010,

accord confirmé lors d'une visite d'I. Déby à Khartoum le 8 février et

qui se traduit par l’expulsion du Tchad, du « Mouvement pour la Justice

et l’Égalité » (JEM) et de son chef, Khalil Ibrahim, tandis que les

chefs rebelles tchadiens T. Erdimi et M. N. Abdelkrim quittent le

territoire soudanais. La frontière est ouverte en avril et le retrait de

la MINURCAT est effectué entre mai et décembre tandis que l’UFR est

progressivement désarmée.

8.3. Entre dialogue et reprise en main

Fort de ce règlement et conformément à l’accord inter-tchadien d’août 2007, I. Déby accepte de relancer le processus électoral reporté à plusieurs reprises.

Parmi les mesures de confiance susceptibles d’apaiser

la situation politique figure notamment la nouvelle loi sur la presse,

adoptée en août 2010, qui supprime le délit d’offense au chef de l’État

et les peines de prison pour diffamation. Plus de cent formations

politiques prennent part aux élections législatives organisées en

février 2011, les premières à se tenir depuis 2002, auxquelles

participent plus de 56 % des électeurs.

Surveillé par une mission d’observation de l’Union

européenne, le scrutin est largement remporté par la coalition

présidentielle, l'Alliance pour la renaissance du Tchad. Principale

composante de cette mouvance, le MPS, qui est aussi la seule formation

d’envergure nationale, fortement structurée et bien implantée sur

l’ensemble du territoire, remporte 117 sièges sur 188.

Bien qu’avalisés globalement par les observateurs

internationaux en dépit de quelques défaillances du processus électoral,

les résultats sont contestés par les partis d’opposition dont l’Union

nationale pour la démocratie et le renouveau (UNDR) de Saleh Kebzabo,

l’Union pour le renouveau démocratique (URD) de Wadal Abdelkader

Kamougué et le Front des forces d'action pour la république (FAR) de

Ngarlejy Yorongar, qui décident de boycotter l’élection présidentielle

du 25 avril.

Le président sortant l’emporte ainsi sans surprise

pour un quatrième mandat dès le premier tour avec, selon les résultats

validés par le Conseil constitutionnel, plus de 83 % des suffrages et

une participation de plus de 55 %.

Le MPS et ses alliés réunis dans la coalition « la

Renaissance » confirment leur domination à l’issue des élections

municipales de janvier 2012, les premières de l’histoire du Tchad

(jusque-là, les maires étaient nommés par le gouvernement) mais la

participation reste très faible. Rassemblée notamment dans la

Coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution,

l’opposition, menée par Saleh Kebzabo, n’obtient cependant de majorité

dans aucune des 32 circonscriptions (sur 43) dans lesquelles elle s’est

présentée.

Les relations entre le pouvoir et l’opposition

restent tendues et la dégradation de la liberté de la presse est

dénoncée tandis qu’une conspiration présumée contre le chef de l’État

conduit à l’arrestation de plusieurs personnalités civiles et

militaires en mai 2013.

L’arrestation à Dakar de H. Habré, et son inculpation

en juillet pour crimes contre l’humanité, crimes de guerre et tortures,

pourraient en revanche ouvrir la voie à une réconciliation nationale.

Saluée par les autorités tchadiennes qui se sont engagées dans une

coopération judiciaire avec le Sénégal, l’ouverture de l’instruction

après des années d’atermoiements devrait conduire à l’ouverture du

procès de l’ancien président tandis que des poursuites ont également été

déclenchées par la justice tchadienne contre d’autres responsables en

poste sous son régime.

Malgré le retour à la paix, le Tchad – précieux

partenaire militaire de la France dans l’offensive menée en février dans

le nord du Mali contre les groupes islamistes – reste cependant

vulnérable au cœur d’une région très instable, susceptible d’être

affecté par les troubles que connaissent ses voisins.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire