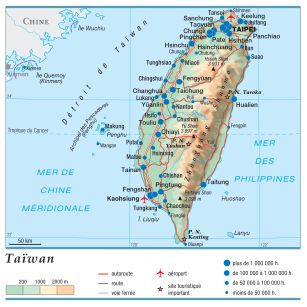

Taiwan

Capitale: Taipei

Nom officiel: Taiwan

Population: 23 359 928 habitants (est. 2014) (rang dans le monde: 51)

Superficie: 3 980 km. car.

Système politique: république; démocratie multipartite

Capitale: Taipei

Monnaie: nouveau dollar taiwanais

PIB (per capita): 39 600$ US (2013)

Langues: chinois mandarin (langue officielle), taiwanais (min), dialectes hakka

Religions: mélange de bouddhisme et de taoisme 93%, chrétiens 4.5%, autres 2.5%

GÉOGRAPHIE

Taïwan constitue une province de la Chine. Depuis 1949, elle est administrée de fait, sous le nom de République de Chine, par son propre gouvernement.

L'île, traversée par le tropique et abondamment

arrosée par la mousson en été, est formée, à l'est, de montagnes élevées

et, à l'ouest, de collines et de plaines intensément mises en valeur

(canne à sucre, riz, légumes et fruits). Le secteur industriel

(textiles, matériel électrique et électronique, plastiques, jouets), à

vocation exportatrice, est devenu le moteur d'une économie qui a connu

un essor spectaculaire.

1. Le milieu naturel

2. La population

À l'origine, l'île de Taïwan était essentiellement peuplée de Paléomongoloïdes, ou Proto-Malais, rattachés au sous-groupe malayo-polynésien de la vaste famille linguistique austronésienne. Aujourd'hui, cette population primitive vit dans les régions montagneuses de l'île. Depuis une dizaine d'années, elle revendique avec force son identité culturelle et linguistique, et réclame la restitution de ses terres. Sa lutte rejoint d'ailleurs le combat plus général, engagé par l'ensemble des insulaires, pour la reconnaissance d'une identité taïwanaise.

Mais ces Taïwanais de souche ne représentent

actuellement que 1,6 % de la population de l'île, la majeure partie des

habitants (98 %) étant d'origine chinoise. Les premiers Chinois seraient

arrivés à Taïwan au ixe s. Pourtant, ce n'est qu'à partir du xviie s.,

sous les Qing, que la colonisation chinoise se développe réellement.

Des habitants de la province du Fujian – à laquelle Taïwan est rattachée

jusqu'en 1887 – quittent le continent pour s'installer sur l'île. En

1811, grâce à ces colons qui parlent le dialecte minnan, Taïwan compte

2 millions d'habitants. Par ailleurs, des Hakkas venus de la province de

Canton s'installent à leur tour sur l'île, constituant une nouvelle

vague de colonisation.

En 1895, après deux siècles de rattachement à la

Chine, la province de Taïwan devient une colonie japonaise. En un

demi-siècle, les Japonais réussissent à imposer leur langue et bien des

traits de leur civilisation. Mais, en 1945, Taïwan repasse aux mains des

Chinois, ce retour à la Chine entraînant l'arrivée massive de nouveaux

« continentaux » dans l'île. En effet, après la défaite du nationaliste

Jiang Jieshi (Tchang Kaï-chek) sur le continent (1949), 2 millions de

Chinois trouvent refuge à Taïwan. Ces derniers viennent s'ajouter aux

6 millions de Taïwanais occupant déjà l'île.

Actuellement, ces apports successifs ne constituent

plus un problème majeur. Le droit des minorités est reconnu et respecté.

Le minnan, persécuté du temps de Jiang Jieshi au profit du mandarin,

est aujourd'hui parlé, écrit et diffusé sur les ondes. Les colons

originaires du Fujian – soit 75 % de la population actuelle – continuent

donc à utiliser leur dialecte, mais la plupart d'entre eux connaissent

également le mandarin, appris à l'école. Les Hakkas s'expriment, eux

aussi, volontiers dans leur langue. Quant aux « continentaux », ils ne

parlent que le mandarin. Quoi qu'il en soit, tous ont de plus en plus

conscience d'une identité taïwanaise, jouissant de certaines

spécificités, dans le cadre d'une culture chinoise acceptée par tous, ou

presque.

Actuellement, Taïwan est l'un des pays qui possède la densité de population la plus élevée du monde : 600 habitants par km2 en moyenne – 1 500 habitants par km2

si l'on exclut les terres montagneuses et forestières, à peu près

désertes. Pourtant, dès les années 1950, le gouvernement a imposé une

politique de contrôle des naissances, limitant le nombre d'enfants à

deux par famille. Le niveau d'instruction est élevé, semblable à celui

du Japon ou de la Corée du Sud : l'île ne compte que 6 % d'illettrés.

Taïwan possède donc toutes les caractéristiques d'un pays développé, ce

qui fait d'elle un nouveau pays industrialisé (N.P.I.). En trois

décennies, Taïwan est ainsi devenue l'un des « dragons asiatiques ».

3. L'économie de l'après-guerre

Après la Seconde Guerre mondiale, sous l'impulsion des Américains, désireux de faire de Taïwan un « porte-avions insubmersible » face à la Chine communiste, l'île a connu de profonds bouleversements économiques. À l'instar du Japon, l'État a joué un rôle décisif dans ces réformes. Le puissant ministère du Commerce extérieur a notamment favorisé les exportations par la sous-évaluation du yuan et développé, par divers avantages, les productions nationales, pour les substituer à de coûteuses importations. L'État a également profité de la confiscation des entreprises japonaises pour assurer, en 1952, 52 % de la valeur de la production industrielle de l'île. Mais, comme dans le Japon de l'ère Meiji, une fois réalisés les principaux investissements, le gouvernement taïwanais a passé la main au secteur privé. Des conglomérats se sont développés dans l'industrie lourde – l'acier, le ciment et la pétrochimie. Ces ensembles industriels sont étroitement liés au gouvernement et à son parti, le Guomindang, à l'imitation des chaebols sud-coréens et des keiretsu japonais.

La première étape de la politique de reconstruction

économique a été la réforme agraire, réalisée entre 1951 et 1953. La

propriété a été limitée à 3 hectares pour la riziculture et 6 hectares

pour les cultures sèches, l'État rachetant le surplus aux grands

propriétaires, indemnisés par des bons du Trésor et des actions dans les

entreprises d'État. Les anciens notables ruraux ont réinvesti leurs

capitaux dans de multiples petites entreprises. Cela a permis

l'émergence d'une nouvelle classe moyenne, moderne et relativement

instruite. Quant aux 200 000 paysans, naguère fermiers de leurs terres,

ils sont devenus propriétaires de petits lopins de terre, dans

d'excellentes conditions. Grâce à ces mesures, la production agricole

s'est considérablement accrue. L'agriculture est prospère : canne à

sucre, riz, légumes et fruits, thé, complétée par la pêche et

l'aquaculture.

4. Une puissance économique mondiale

Un peu de houille et de gaz sont les seules ressources

notables du sous-sol. L'électricité est fournie pour près de moitié par

les centrales nucléaires. Le secteur industriel, fondement de la

puissance économique, importe ses matières premières et les produits de

base et exporte des produits élaborés. Il est devenu le moteur d'une

économie qui a connu un essor spectaculaire. Dominé autrefois par les

industries de main-d'œuvre (faisant de la sous-traitance pour le compte

de firmes étrangères), il concerne maintenant de plus en plus les

secteurs de la technologie de pointe. Taïwan est le troisième producteur

mondial de semi-conducteurs et le deuxième producteur mondial d'écrans

plats. Les matériels électriques et électroniques viennent en tête des

exportations, suivis par le textile, les objets de plastique et les

jouets. Le tourisme est important. Le Japon, la Chine continentale et

les États-Unis sont les principaux partenaires de Taïwan.

Le développement industriel s'est fait en trois

étapes. Durant les vingt premières années, Taïwan a favorisé

principalement l'essor des industries de main-d'œuvre. Ensuite, vers

1970, la politique s'est orientée vers le développement des industries

de capitaux à forte valeur ajoutée. Cela s'est traduit notamment par la

création de zones industrielles franches, à Kaohsiung en 1966 et à

Nanhoi en 1970. Depuis les années 1990, avec l'apparition de technopoles

vouées à la très haute technologie – au nord, le parc industriel

scientifique de Hsinchu, ouvert dès 1980, et, au sud, celui de Hsinshih,

ouvert en 1996 –, Taïwan utilise au mieux la qualité exceptionnelle de

sa main-d'œuvre. Un énorme pôle financier, boursier et aéroportuaire

– le « Centre d'opération régionale de l'Asie pacifique » – se développe

le long de l'autoroute Sun Yat-sen, dans la gigantesque conurbation

formée par Keelung, Taipei et Kaohsiung. Ces conglomérats financiers et

industriels coopèrent avec 900 000 P.M.E., qui assurent la majorité des

emplois. Ils entretiennent généralement d'étroites relations avec des

multinationales américaines, mais sont aussi en très bons termes avec le

parti démocratique progressiste. Comme souvent d'ailleurs en Asie

orientale, le politique et l'économique s'interpénètrent, ce qui

facilite le financement des entreprises, mais constitue également un

facteur de fragilité.

En effet, cette réussite repose sur le maintien de

l'actuel statu quo avec la Chine populaire – une indépendance de fait,

mais non de droit, de l'île de Taïwan –, qui rassure les investisseurs

étrangers et favorise des délocalisations rentables sur le continent.

L'avenir de Taïwan dépend donc de l'évolution de la situation politique

et des relations internationales.

HISTOIRE

L'île est colonisée par les Chinois au xiie siècle. Les Portugais, qui la découvrent en 1590, lui donnent le nom d'Ilha Formosa (Formose), mais ne peuvent s'y implanter. Plus heureux, les Hollandais fondent Anping sur la côte ouest (1624) et repoussent une tentative espagnole sur Keelung (1642). Le pirate chinois Koxinga s'empare de l'île (1661), qui devient une principauté autonome ; mais, conquise par les empereurs mandchous, l'île devient chinoise (1683). En 1860, les Occidentaux obtiennent l'ouverture de Taïwan à l'influence des missionnaires catholiques et protestants. À la suite du massacre de pêcheurs japonais échoués sur la côte (1871), un corps d'armée japonais, commandé par Saigo Tsugumichi, débarque dans le Sud (1874), puis l'évacue après versement d'une indemnité. Lors de la guerre du Tonkin, l'amiral Courbet, pour le blocus du riz, occupe Keelung, mais Lespès échoue devant Tanshui (1884). Lors de la paix de 1885, la France renonce à l'île, que les Japonais annexent par la paix de Shimonoseki (avril 1895). Durant la Seconde Guerre mondiale, ils font de Taïwan une base d'invasion. À la conférence du Caire (1943), Jiang Jieshi (Tchang Kaï-chek) se voit promettre la restitution de Taïwan, qui a lieu en septembre 1945.

Les envoyés du Guomindang,

bien accueillis à leur arrivée, se comportent comme en pays conquis,

tenant ouvertement les insulaires pour des « collaborateurs » de

l'occupant nippon ou pour des Chinois de seconde zone. De plus, ils

apportent avec eux toutes les tares qui minent le régime sur le

continent : inflation galopante, chômage massif, corruption généralisée.

En février 1947, une émeute, à Taipei, aboutit à une insurrection

générale de l'île. Le gouverneur négocie alors avec des élus de la

population qui exigent dans une certaine confusion le retrait des forces

nationalistes et une véritable autonomie. Mais des renforts militaires

envoyés du continent à partir du 5 mars se livrent pendant dix jours à

une répression impitoyable, qui sera prolongée de façon ordinaire

jusqu'en 1954 par une terreur blanche permanente. On parle en tout de

10 000 à 20 000 victimes.

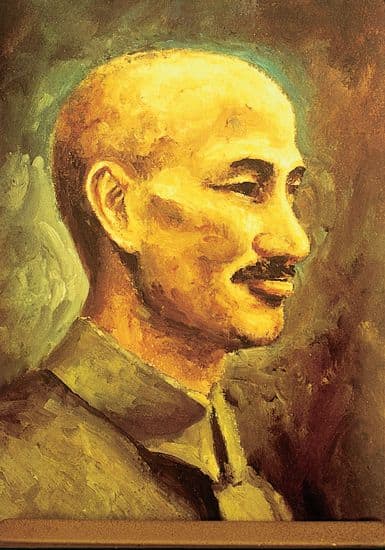

La Chine nationaliste de Jiang Jieshi

Si Jiang Jieshi et le Guomindang se maintiennent au

pouvoir lors des élections de 1972, la situation du gouvernement

nationaliste n'en est pas moins fortement modifiée à partir du moment où

les États-Unis prennent contact avec le gouvernement de Pékin. La

prétention de représenter l'ensemble de la Chine doit être abandonnée

après que l'Assemblée générale de l'ONU eut expulsé la délégation de

Taipei (25 octobre 1971). Les États-Unis reconnaissent bientôt le fait

accompli.

Après la mort de Jiang Jieshi (avril 1975), Yen

Chia-kan devient président de Taïwan, tandis que Jiang Jingguo, Premier

ministre, devient président du Guomindang. En 1978, il est élu président

de la République, détenant ainsi la majeure partie des pouvoirs. En

1979, les États-Unis reconnaissent officiellement la République

populaire de Chine et rompent leurs relations diplomatiques avec Taïwan

dont ils restent, cependant, le principal appui.

La libéralisation du régime

Le 14 juillet 1987, la levée de la loi martiale, imposée à l'île par Jiang Jieshi le 19 mai 1949, ouvre une ère nouvelle dans la vie politique de la République de Chine. Après la mort de Jiang Jingguo, le 13 janvier 1988, et la désignation comme successeur d'un Taïwanais d'origine, Lee Teng-hui, le démantèlement de l'appareil répressif du Guomindang s'accélère. Déjà, les dirigeants élus par le XIIIe congrès du Guomindang, en 1988, sont en majorité des Taïwanais et non plus des continentaux. Les opposants libéraux au régime et les partisans d'une autonomie ou d'une indépendance de l'île s'étaient organisés en une formation « hors parti » (tangwai) dès 1978, mais ils avaient connu des échecs, des divisions internes et diverses périodes de répression. En septembre 1986, le parti démocratique progressiste (Democratic Progressive Party [DPP]) affronte les élections sans succès notable, en proposant des réformes politiques libérales et l'indépendance de l'île.

Dans les années 1990-1995, cependant, la vie

politique se développe dans un climat plus libre, surtout dans le Sud,

autour de Kaohsiung. Le 28 février 1995, Lee Teng-hui présente ses

excuses officielles pour la répression de 1947, érige un monument dédié

aux victimes et fait du jour anniversaire de la tragédie une fête

chômée. Le pas décisif est franchi le 23 mars 1996, avec l'élection au

suffrage universel par 54 % des voix – la participation est de 75 % – de

Lee Teng-hui, candidat officiel du Guomindang. En perte de vitesse et

désormais amputé de ses membres restés fidèles à la thèse de la

reconquête du continent, ce dernier cherche à normaliser ses relations

avec la Chine populaire, en espérant pérenniser le statu quo qui assure à

l'île une indépendance de facto. Après les élections locales de

novembre 1997, le DPP devient le premier parti de l'île avec 43,32 % des

voix, devant le Guomindang, 42,12 %. S'étant peu à peu rallié à l'idée

du maintien du statu quo et renonçant à une indépendance formelle dont

la Chine populaire fait un casus belli, il souligne la nécessité de

réformes démocratiques de fond. En décembre 1998, le Guomindang remporte

les élections législatives et locales, avec 46,43 % des voix, mettant

fin, provisoirement, à la lente érosion de son électorat entamée depuis

plusieurs années. Le DPP enregistre, quant à lui, un léger recul, avec

29,56 % des suffrages. Les Taïwanais sont alors rassurés devant la

relative bonne résistance de leur économie emportée par la tourmente de

la crise asiatique.

« Indépendantistes » face au Guomindang : les rapports avec la Chine populaire au cœur de la politique taïwanaise

Les élections législatives de décembre 2001

confirment l'importance croissante du DPP dans le paysage politique ;

celui-ci, en obtenant 87 des 225 sièges du Parlement, devient la

première force politique du pays. La formation d'une alliance avec le

parti de la Solidarité taïwanaise (TSU, radical indépendantiste) donne

au président Chen la marge de manœuvre minimale au Parlement qui lui

faisait défaut depuis son élection en 2000. Le Guomindang, quant à lui,

pâtit d'une image ternie par des années de corruption, alors même que

les difficultés économiques rencontrées par l'île nationaliste auraient

dû lui être favorables. Mais, les électeurs ont préféré réaffirmer

clairement leur spécificité face au continent, en dépit de la forte

attraction exercée par une Chine populaire en pleine expansion (« fièvre

de Shanghai ») auprès de nombre d'hommes d'affaires taïwanais.

La posture irrédentiste de la Chine n'évolue

guère, cette dernière se bornant à éviter de mettre en avant le thème de

la force. Ainsi, la visite officielle du dalaï-lama à Taipei (avril

2001) comme le voyage « privé » aux États-Unis de Chen Shui-bian

(mai-juin) ne suscitent guère de réactions de la part de Pékin, qui, en

revanche, n'autorise pas le président à participer au sommet de l'APEC à

Shanghai. Toutefois, le projet gouvernemental d'une nouvelle

Constitution et celui visant à légaliser le recours au référendum

(novembre 2003), relèvent, selon Pékin, du séparatisme.

La courte victoire de Chen Shui-bian

lors de l'élection présidentielle du 20 mars 2004 (le président sortant

ne l'emportant que de quelques milliers de voix devant Lien Chan,

candidat du Guomindang) est vivement contestée par l'opposition qui

dénonce, en outre, le mystérieux attentat dont a été victime le chef de

l'État la veille du scrutin. Le président Chen essuie un échec dans le

double référendum organisé le même jour sur le renforcement de la

défense de l'île face à la menace des missiles chinois et sur

l'ouverture de discussions avec la Chine, invalidé faute du quorum

nécessaire. Affaibli, Chen Shui-bian infléchit sa politique quitte à

décevoir ses partisans, en réduisant la révision de la Constitution à un

amendement purement technique sans toucher à la question controversée

de l'indépendance formelle de l'île (le recours au référendum pour tout

amendement constitutionnel sera adopté en 2006 selon des modalités très

restrictives).

Le retour du Guomindang au pouvoir

Les élections législatives du 11 décembre, perdues par la coalition des indépendantistes au profit du Guomindang qui conserve la majorité au Yuan législatif, éloignent un peu plus la perspective d'un glissement progressif vers l'indépendance. Quelques semaines après l'adoption par l'Assemblée nationale chinoise d'une loi antisécession légitimant le recours à la force contre Taïwan si celle-ci proclamait son indépendance, la visite officielle et historique du leader du Guomindang, Lien Chan, à Pékin le 29 avril 2005, au cours de laquelle sont signés plusieurs accords visant à une réunification de l'île sous forme de province autonome, embarrasse le président Chen. La défaite du DPP aux élections régionales du 3 décembre 2005 puis les accusations de corruption éclaboussant l'entourage présidentiel entraînent une brutale désaffection des Taïwanais envers leur président (qui sera finalement condamné à la prison à vie pour détournement de fonds, blanchiment, faux en écriture et corruption en 2009), plus de la moitié estimant qu'il devrait démissionner. Son parti, le DPP, désavoué par une part croissante de son électorat qui lui reproche sa remise en cause récurrente du statu quo dans les relations avec la Chine (campagne de « détchankaïtchekisation ») et l'aggravation de l'isolement international de l'île (comme en témoigne, notamment, la rupture des relations diplomatiques décidée par le Costa Rica en juin 2007), est sévèrement battu aux élections législatives du 12 janvier 2008 par le Guomindang, qui enlève 83 sièges (sur 113) au Yuan. La victoire du candidat de l'opposition, Ma Ying-jeou (58,4 % des voix), devant le candidat du DPP, Frank Hsieh (41,5 %), lors du scrutin présidentiel du 22 mars, consacre le retour au pouvoir du Guomindang.

Le rapprochement avec la Chine se déroule dès lors en

plusieurs étapes : en novembre 2008, lors d’une rencontre historique

depuis la fin de la guerre entre communistes et nationalistes chinois il

y a 60 ans, le président taïwanais reçoit Chen Yunlin, responsable

chinois du département des relations entre la Chine populaire et Taïwan.

Le mois suivant, premier signe concret du réchauffement des relations

entre les deux pays, la Chine et Taïwan inaugurent leurs premières

liaisons aériennes directes quotidiennes et des services maritimes et

postaux directs à travers le détroit sont établis. Enfin, couronnement

de ce rapprochement, un accord-cadre de coopération économique (ECFA)

libéralisant les échanges commerciaux entre les deux pays (suppression

ou réduction des taxes sur des centaines de produits) est signé en juin

2010 et entre en vigueur en septembre.

En janvier 2012, le président sortant Ma Ying-jeou

est réélu pour un second mandat tandis que le Guomindang remporte les

élections législatives. Un nouveau gouvernement dirigé par Sean Chen

entre en fonctions. Investi en mai, le président veut poursuivre la

politique de rapprochement pacifique avec la Chine populaire dans le

cadre du statu quo (défini par les formules « pas d’unification, pas

d’indépendance et pas de recours à la force » et d’« Une République de

Chine, deux régions ») alors que Taïwan est désormais le premier

investisseur étranger en Chine continentale, devenue son premier

partenaire commercial.

En témoigne ainsi l’échange de bureaux entre

l’Association pour les relations à travers le détroit de Taiwan (ARATS)

pour Pékin, et la Fondation des échanges entre les deux rives (SEF) pour

Taipei. Dans le même temps, il engage son gouvernement à accélérer les

mesures de libéralisation commerciale afin de créer un environnement

propice à l’adhésion de l’île au Partenariat Trans-Pacifique (TPP)

proposé par les États-Unis et visant la création d’une vaste zone de

libre-échange à l’horizon 2015, un projet vu avec méfiance par Pékin qui

prône de son côté la constitution d’un espace économique avec la Corée

du Sud et le Japon.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire