La Tanzanie

Capitale: Dar Es Salaam

Nom officiel: Républioque-unie de Tanzanie

Population: 49 639 138 habitants (est. 2014) (rang dans le monde: 30)

Superficie: 945 087 km. car.

Système politique: république

Capitale: Dar Es Salaam

Monnaie: shilling tanzanien

PIB (per capita): 1 700$ US (est. 2013)

Langues: swahili (ou kiswahili langue officielle), kiunguja (nom du swahili à Zanzibar), anglais (langue officielle), arabe (largement parlé à Zanzibar), plusieurs langues locales

Religions: chrétiens 30%, musulmans 35%, croyances indigènes 35%; Zanzibar: musulmans à plus de 99%

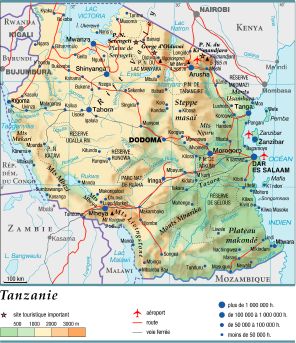

GÉOGRAPHIE

La partie continentale de l'État (l'ancien Tanganyika) est formée d'une plaine côtière, limitée par un vaste plateau coupé de fossés d'effondrement et dominé par de hauts massifs volcaniques (Kilimandjaro). L'élevage (bovins surtout) et les cultures vivrières (manioc, maïs) sont complétés par des cultures commerciales (café, coton, sisal, thé, noix de cajou, clous de girofle des îles de Zanzibar et de Pemba). L’exploitation des ressources minières (or surtout, diamants, étain) et le tourisme se développent. Mais les échanges sont déficitaires et le pays est très endetté. La population, qui augmente rapidement, est formée majoritairement de groupes bantous et se partage entre chrétiens, musulmans et animistes.1. Le milieu naturel

Le pays est formé de la Tanzanie continentale (ancien

Tanganyika) et de la Tanzanie insulaire (ancien État de Zanzibar).

Ceinturé à l'ouest et au sud-ouest par l'arc occidental des rifts de

l'Afrique orientale, où se logent les lacs Tanganyika, Rukwa et Malawi,

il est traversé en son centre par l'arc oriental, moins spectaculaire et

plus discontinu, occupé par les lacs Natron, Manyara et Eyasi. La

formation de ces fossés tectoniques a entraîné des épanchements

volcaniques, les plus importants se situant au nord-est, avec le

Kilimandjaro (5 895 m), point culminant du continent africain, et la

caldeira du Ngorongoro, l'une des plus vastes du monde. Entre les rifts,

un immense plateau s'abaisse au nord vers la cuvette du lac Victoria,

accidenté au sud et à l'est par une série de monts (Livingstone,

Uluguru, Nguru, Usambara) ; il domine les basses terres sédimentaires,

bordées par la côte lagunaire de l'océan Indien, frangée de coraux,

échancrée par des rias qui facilitent l'implantation des ports. Au large

se situent plusieurs îles coralliennes, dont les plus importantes sont

Mafia, Pemba et Zanzibar (les deux dernières formant la Tanzanie

insulaire).

Partagée entre les bassins hydrographiques de trois

grands fleuves, le Nil, le Congo et le Zambèze, la Tanzanie possède, en

outre, les bassins endoréiques des lacs Natron, Manyara, Eyasi et Rukwa.

Le climat chaud, aux amplitudes diurnes fortes à l'intérieur, est

relativement sec, aride dans les steppes Masais et sur les plateaux du

Nord-Est ; il est plus humide sur la côte (700 à 1 100 mm), dans les

îles (1 500 mm) et dans le reste du pays (700 à 2 000 mm) suivant le

relief et l'exposition aux vents humides. De graves sécheresses

saisonnières influencent le réseau hydrographique, en partie à sec

durant une période de l'année. L'irrégularité des pluies est un des

handicaps de l'agriculture. Les paysages sont très variés, depuis la

côte (mangrove et cocoteraies) jusqu'à la végétation étagée des

montagnes, en passant par la forêt claire (le miombo) de l'ouest

des plateaux et la steppe à acacia. Cette flore est peuplée par une

faune abondante qui fait le charme des réserves, dont la plus importante

est formée, au nord, par le parc national du Serengeti.

2. La population et l'économie

Les Tanzaniens sont d'origine assez diverse : aux

petits groupes pygmoïdes sont venues successivement s'ajouter des

peuples bantous, aujourd'hui prédominants, puis nilotiques, ainsi que

des immigrants arabes et indiens. Il reste des Pygmées (apparentés aux

Bochimans) autour du lac Eyasi. Parmi les peuples bantous les plus

importants, les Sukumas peuplent les abords du lac Victoria, les Chaggas

les pentes du Kilimandjaro, les Nyamwezis la région de Tabora, et les

Makondés (matrilinéaires) le sud du pays, sur les deux rives de la

Ruvuma. Les Masais, peuple nilotique, sont implantés dans le Nord, de

part et d'autre de la frontière avec le Kenya. Les immigrants arabes

(qui dominaient jadis à Zanzibar) et indiens, soit environ

100 000 personnes, sont surtout installés sur la côte. Un tiers environ

des Tanzaniens est animiste, un autre chrétien, et le troisième

musulman. La population est très inégalement répartie et faiblement

urbanisée. Les rives du lac Victoria, les basses pentes du Kilimandjaro

et la partie nord du littoral constituent les zones les plus peuplées.

La Tanzanie figure parmi les pays les plus pauvres du

monde. L'agriculture représente encore près de la moitié du produit

intérieur brut. Le maïs, le manioc, la patate douce et le mil

constituent les principales cultures vivrières, tandis que le café, le

coton, le sisal, le thé, les noix de cajou et les clous de girofle (îles

de Zanzibar et de Pemba) fournissent avec le bois l'essentiel des

exportations. Le cheptel bovin est important. Les ressources minières

(diamants, or, étain, phosphates, charbon, fer) sont très inégalement

exploitées, mais représentent désormais 42 % des recettes à

l'exportation. Le secteur industriel reste très modeste et est dominé

par l'agroalimentaire. Le tourisme sur le littoral et dans les

exceptionnelles réserves de faune (parc national du Serengeti) est en

plein développement depuis les années 1990. Les échanges sont

déficitaires et le pays est très endetté. En dehors de la voie ferrée et

de la route reliant la Zambie à Dar es-Salaam, les voies de

communication restent insuffisantes.

HISTOIRE

Le Tanganyika continental et l'ancien sultanat de l'île de Zanzibar – qui ont formé en 1964 l'État fédéral de Tanzanie – ont entretenu des relations plus qu'étroites depuis l'expansion de l'islam sur la côte orientale de l'Afrique, colonisée par les puissances européennes à la fin du xixe s. C'est au Tanganyika (et au Kenya voisin) que la célèbre famille de paléontologues anglais, les Leakey, a trouvé dans les années 1960 des fragments de squelettes vieux de plusieurs millions d'années dont la découverte a représenté une contribution majeure à la préhistoire de l'humanité. Les Bantous qui peuplent la partie continentale sont probablement arrivés d'Afrique centrale vers le début du premier millénaire et ont introduit l'agriculture et l'usage du fer. Ils n'ont pas formé de royaumes et l'autorité des chefs, les ntemi, ne s'étendait qu'à un groupe de villages. Les Masais nilo-hamites sont arrivés au xviie s., peu avant les Ngonis, venus d'Afrique du Sud au début du xviiie s. avec Zwengendaba, un des généraux de l'Empire zoulou de Chaka.L'implantation arabe et la civilisation swahilie

Entre-temps, à partir du viie s., les navigateurs arabes commercent sur la côte, où ils s'installent progressivement, depuis Mogadishu (aujourd'hui Muqdisho) en Somalie jusqu'à Sofala, au Mozambique. Les cités qu'ils fondent s'enrichissent du trafic de l'or, de l'ivoire et des esclaves avec l'intérieur du pays. Ils y construisent palais et mosquées en même temps que se développe une langue, le swahili, mélange d'arabe et de bantou, dont la transcription en caractères arabes permet l'épanouissement d'une littérature poétique, religieuse et guerrière. Sur la côte tanzanienne, la plus importante de ces cités est Kilwa.

À la fin du xve s., les Portugais s'emparent de ces ports et de Zanzibar, pour en être chassés par les Arabes au milieu du xviie s. Le sultanat d'Oman

établit sa souveraineté sur la côte et sur l'île, qui devient un

important marché d'esclaves. En 1861, le sultanat de Zanzibar rompt ses

liens avec Oman. Les explorateurs anglais Burton, Speke, Livingstone et Stanley sillonnent la région, tandis qu'un chef arabe, Tippoo-Tip,

qui pratique la traite à grande échelle et approvisionne Zanzibar,

étend sa domination à l'intérieur du pays, jusqu'au Congo du roi belge

Léopold II.

La colonisation allemande

Dès le congrès de Berlin (1885), où les puissances européennes se partagent l'Afrique, la compagnie commerciale Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, créée par Carl Peters, installe le protectorat allemand au Tanganyika et à Zanzibar, dont le sultan loue à bail la bande côtière du Tanganyika à l'Allemagne et celle du Kenya à l'Angleterre. En 1890, l'Allemagne cède Zanzibar à l'Angleterre en échange de l'île d'Helgoland (alors possession britannique) en mer du Nord.

La domination allemande sur l'intérieur du pays, qui

s'étend au Rwanda et au Burundi, se heurte à plusieurs révoltes durement

réprimées, dont en 1905 celle dite « des Maji-Maji ». L'administration

allemande accorde d'importantes concessions à des colons allemands et

construit une ligne de chemin de fer qui va de Dar es-Salaam (en face de

Zanzibar) à Kigoma, sur la rive orientale du lac Tanganyika. Durant les quatre ans que dure la Première Guerre mondiale,

les Allemands, sous la direction du général von Lettow-Vorbeck,

réussissent à échapper aux troupes britanniques et ne se rendent qu'en

1918. L'Afrique orientale allemande est alors placée sous le mandat de

la Société des Nations, qui confie le Tanganyika à la Grande-Bretagne et les royaumes du Rwanda et du Burundi, voisins du Congo belge, à la Belgique.

Le mandat britannique

L'administration anglaise concède les grands domaines des colons allemands à de nouveaux immigrés, Anglais, Sud-Africains, Indiens et Grecs. Un Conseil législatif est installé en 1926, mais les Africains n'y entreront qu'en 1945, après la Seconde Guerre mondiale. Le système de la représentation paritaire des trois communautés (européenne, indienne et africaine) institué par la suite est rapidement abandonné pour faire place à une assemblée où les Africains sont largement majoritaires. En 1954, Julius Nyerere, un instituteur catholique, crée la Tanganyika African National Union (TANU) en même temps que se développe le syndicalisme africain. La TANU remporte les élections de 1960 au Conseil législatif. J. Nyerere devient Premier ministre et le pays accède à l'indépendance en 1961. La république est proclamée en décembre 1962, Nyerere est élu président, le Tanganyika restant membre du Commonwealth. Le swahili – transcrit en caractères latins depuis la colonisation – devient langue officielle.

Zanzibar acquiert à son tour l'indépendance en 1963,

mais dès sa proclamation éclate une violente révolte d'inspiration

communiste contre la domination arabe. Cette révolte est menée par

l'Afro Shirazi Party, qui rassemble les Africains descendants d'esclaves

et la communauté métisse issue en partie d'une immigration persane (des

réfugiés chiites de Chiraz se sont établis à Zanzibar peu avant l'an

1000). Plusieurs milliers d'Arabes sont massacrés et le sultan s'enfuit.

La naissance de la Tanzanie et l'expérience socialiste de Julius Nyerere

En 1964, le Tanganyika et Zanzibar proclament leur union, tout en préservant leur autonomie respective. Le leader de l'Afro Shirazi Party, Abeid Karume, instaure un régime dictatorial qui s'appuie sur l'Allemagne de l'Est et sur la Chine. Il est assassiné en 1972 et remplacé à la tête de l'île par son second, Aboud Jumbé.

En 1967, J. Nyerere inaugure par une déclaration

solennelle à Arusha une expérience socialiste qui consiste à rassembler

les paysans au sein de communautés villageoises dites ujamaa

(« communauté solidaire » en swahili). Dix ans plus tard, il est

contraint de reconnaître lui-même l'échec de cette expérience en raison

de l'opposition des paysans à la « villagisation ». En cette même année

1977, une nouvelle Constitution est adoptée tandis que l'Afro Shirazi

Party et la TANU décident de former un seul parti, le Chama Cha

Mapinduzi (CCM), ou parti de la Révolution, devenu parti unique, mais

Zanzibar conserve son autonomie, avec un exécutif et un législatif

distincts coiffés par des institutions fédérales.

La politique étrangère et la guerre avec l'Ouganda

Sous l'impulsion de J. Nyerere, la Tanzanie, où s'est installé le comité de libération de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), s'avère un des pays les plus déterminés parmi les États de la « ligne de front » (Zambie, Angola, Mozambique, Botswana, et plus tard Zimbabwe) opposés au régime d'apartheid sud-africain, à la Rhodésie blanche et au colonialisme portugais. Le gouvernement tanzanien soutient le Frelimo, mouvement de libération du Mozambique, ainsi que les régimes progressistes d'Ali Soilih aux Comores et du président René aux Seychelles. Les liens avec le Kenya et l'Ouganda se distendent et la Communauté économique est-africaine mise en place par les Britanniques est dissoute. En 1981, après un différend frontalier, l'armée tanzanienne intervient en Ouganda contre le président Amin Dada, qui est contraint de s'enfuir malgré l'appui militaire de la Libye. L'ancien président ougandais Milton Obote, qui s'était réfugié à Dar es-Salaam, revient peu après au pouvoir à Kampala.

Le coût de l'expédition militaire tanzanienne en

Ouganda pèse lourdement sur les finances de l'État, déjà éprouvées par

l'échec de l'expérience des villages ujamaa, et J. Nyerere décide

de ne pas se représenter à l'élection présidentielle de 1985 organisée

après une révision constitutionnelle (1984) témoignant d’une première

démocratisation du régime.

C'est le président de Zanzibar, Ali Hassan Mwinyi, du

CCM, qui est élu à la magistrature suprême. Nyerere conserve la haute

main sur le parti unique et critique les orientations libérales de son

successeur, qui est néanmoins réélu en 1990. Cependant, les relations

restent tendues avec Zanzibar, où la tentation d'un séparatisme

d'inspiration musulmane s'accentue. En 1993, les autorités fédérales

obligent Zanzibar, qui a adhéré secrètement à l'Organisation de la conférence islamique (OCI), à s'en retirer.

En 1992, le multipartisme est instauré et intégré

dans la Constitution révisée mais la tension s'accroît entre chrétiens

et musulmans dans la partie continentale du pays.

Les succès démocratiques et diplomatiques des présidents Mkapa et Kikwete

Aux élections de 1995, le CCM et son candidat Benjamin Mkapa, soutenu par J. Nyerere, l'emportent facilement sur A. Mrema, chef de file de la Convention nationale pour la reconstruction et la réforme (CNRR). À Zanzibar, la victoire revient au candidat du CCM, Salmin Amour, qui devance de très peu le Front civique uni (CUF) de Seif Sharif Hamad, favorable à la sécession. S. Amour devient président de l'île et doit faire face à une crise politique qui perdure, l'opposition contestant le résultat des élections. En octobre 2000, Benjamin Mkapa, réélu avec 71 % des suffrages, et son parti (CCM) sortent largement victorieux des élections générales. En revanche, la plus grande confusion règne à Zanzibar, après l'annonce des résultats de la présidentielle, le CUF contestant, comme en 1995, la victoire du candidat du CCM, Aman Abeid Karume. Les dysfonctionnements du scrutin et la méfiance absolue existant entre les deux partis ne permettent pas de véritable apaisement malgré un accord signé en octobre 2001 à la suite de heurts violents. Le scrutin suivant, le 30 octobre 2005, voit la réélection de A. A. Karume, avec 53,2 % des voix, mais il est une fois encore vivement contesté par le candidat du Front civique uni (CUF), S. S. Hamad, crédité de 46,1 % des voix, et marqué par de nouveaux affrontements meurtriers.

Jusqu'à sa mort, survenue en octobre 1999,

l'ex-président Nyerere a continué à inspirer la politique étrangère de

la Tanzanie, notamment dans la région des Grands Lacs, où il était un

des partisans les plus actifs des sanctions contre le régime du

président Buyoya du Burundi,

parvenu au pouvoir par un coup d'État en 1996. En outre, c'est à

Arusha, au nord-est de la Tanzanie, que le Tribunal pénal international

pour le Rwanda (TPIR) s'est installé en mars 1996, afin de juger les

responsables du génocide commis au Rwanda en 1994. En 2003 a pris fin le

rapatriement des derniers réfugiés rwandais, mais 500 000 réfugiés

burundais et congolais se trouvaient toujours dans l'ouest du pays (ils

ne sont plus que 140 000 en septembre 2008). Benjamin Mkapa poursuit

l'œuvre diplomatique de son prédécesseur : avec l'Afrique du Sud, il

parvient à ce qu'un accord pour résoudre la crise burundaise soit signé à

Dar es-Salaam, le 16 novembre 2003. En novembre 2004, la capitale

tanzanienne accueille le sommet inaugural de la Conférence

internationale sur les Grands Lacs tandis qu'un mois auparavant, la

Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda, réunis au sein de la Communauté

est-africaine (EAC), ont signé un accord d'union douanière entrant en

vigueur le 1er janvier 2005, avec l'objectif de créer un

marché commun à l'horizon 2010. En 2006, la Tanzanie encourage

l'élargissement de l'EAC au Rwanda et au Burundi, effectif en 2007.

En 2005, le président Mkapa quitte le pouvoir, la

Constitution limitant à deux le nombre de mandats présidentiels. Le

14 décembre, le candidat du CCM, ministre des Affaires étrangères depuis

1995, Jakaya Kikwete, remporte l'élection présidentielle avec 80 % des

voix devant Ibrahim Lipumba (CUF), qui rassemble 11,6 % des suffrages,

et huit autres candidats. Le parti présidentiel obtient 206 sièges sur

232. Le gouvernement lutte en priorité contre la corruption et agit avec

succès en faveur de la scolarisation des enfants. Le président Kikwete,

qui continue à asseoir la Tanzanie dans son rôle de puissance

régionale, est élu à la présidence de l'Union africaine

pour l'année 2008. La coopération avec la Chine – dont les origines

remontent à l’époque de Nyerere – est par ailleurs relancée à l’occasion

de deux tournées africaines du premier ministre Wen Jiabao en 2006 et

du président Hu Jintao en 2009.

En octobre 2010, c’est dans un climat apaisé mais

dans une certaine indifférence (avec une participation d’environ 43 %

contre 72 % en 2005) et à l’issue d’un scrutin non exempt

d’irrégularités malgré le satisfecit des observateurs internationaux,

que J. Kikwete est réélu pour un second mandat avec plus de 61 % des

suffrages devant Willibrod Slaa, secrétaire général du parti pour la

Démocratie et le Développement (Chadema), crédité d’environ 26 % des

suffrages. Si le CCM reste largement hégémonique à l’Assemblée

nationale, dans l’opposition, le Chadema se distingue en progressant de 5

à 22 sièges, tandis que le CUF en obtient 21. À Zanzibar, ces élections

sanctionnent le processus de réconciliation et de pacification entamé

en octobre 2001 mais resté jusqu’ici sans grand effet : à la suite d’un

accord sur le partage du pouvoir entre les deux partis rivaux et un

référendum en juillet ouvrant la voie à la formation d’un gouvernement

d’union nationale, Ali Mohamed Shein, candidat du CCM, remporte de

justesse l’élection présidentielle (50,1 % des voix) face à son rival du

CUF, S.S. Hamad, qui reconnaît cette fois sa défaite et accède au poste

de vice-président.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire