Le Tadjikistan

Capitale: Douchanbé

Nom officiel: République du Tadjikistan

Population: 8 051 512 habitants (est. 2014) (rang dans le monde: 95)

Superficie: 143 100 km. car.

Système politique: république

Capitale: Douchanbé

Monnaie: somoni

PIB (per capita): 2 300$ US (est. 2013)

Langues: tadjik (langue officielle), ouzbek du nord, russe (langue répandue dans les activités gouvernementales et les affaires)

Religions: musulmans sunnites 85%, musulmans chiites 5%, autres 10% (est. 2003)

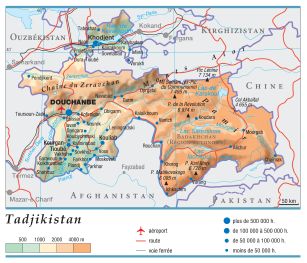

GÉOGRAPHIE

Le Tadjikistan est un pays de hautes montagnes : la

majeure partie du territoire se situe au-dessus de 3 000 m d'altitude.

La moitié orientale, qui forme la région autonome du Haut-Badakhchan,

fait partie du massif du Pamir et possède de très hauts sommets : pic

Ismaïl-Samani (7 495 m), pic Lénine (7 134 m). Le sud-ouest du pays

s'organise autour de la capitale, Douchanbe, et des vallées du Vakhch et

du Kafirnigan, jusqu'au Piandj, affluent de l'Amou-Daria (qui forme la

frontière avec l'Afghanistan). Les chaînes du Turkestan, du Zeravchan et

de Hissar, orientées ouest-est, ne favorisent guère l'accès à l'enclave

tadjik située au nord, dans la dépression du Fergana, dont Khodjent, la

deuxième ville du pays, sur les rives du Syr-Daria, est le centre

économique. La difficulté des communications, la dépendance économique

vis-à-vis de l'extérieur et, surtout, la guerre civile déclenchée en

1992 ont précipité la chute de l'économie du Tadjikistan, qui était déjà

l'une des républiques les plus pauvres de l'ex-U.R.S.S.

Le peuple tadjik, qui constitue un peu moins des deux

tiers de la population totale, est l'une des rares ethnies non turques

d'Asie centrale. Proche des Iraniens, les Tadjiks parlent une variante

du persan ; ils sont également présents en Afghanistan, en Ouzbékistan

et même en Chine. Les populations du Haut-Badakhchan, dans le Pamir,

confondues avec les Tadjiks par les Soviétiques, parlent d'autres

dialectes du groupe iranien. Ensuite viennent les Ouzbeks (23 % de la

population), regroupés dans les villes et la vallée de Fergana. La

population russe, massivement émigrée depuis l'indépendance (1991) et la

guerre civile qui suivit, ne représentait plus que 4 % de la population

en 1995. La religion principale est l'islam sunnite (à la différence de

l'Iran, chiite). De toutes les anciennes « Républiques musulmanes » de

l'U.R.S.S., c'est au Tadjikistan que le fondamentalisme est le plus

vivace.

Le sud du pays concentre les deux tiers de la

population : les régions agricoles de Kouliab et de Kourgan-Tioube

procurent du coton de bonne qualité, des céréales, des fruits et des

légumes, grâce à l'irrigation. Sur le Vakhch, alimenté par les abondants

glaciers du massif du Pamir, le barrage de Nourek, l'un des plus hauts

du monde, fournit une abondante production hydroélectrique. Douchanbe,

un ancien marché local, ne s'est développée qu'à partir des années

1930 : au secteur des services s'ajoutent des industries mécaniques

(outillage), textiles et agroalimentaires. La gigantesque usine

d'aluminium de Toursounzade s'avère aujourd'hui peu rentable, car elle

dépend des importations. Au nord, la vallée du Zeravchan, isolée, permet

le passage vers le bassin de Fergana et la ville de Khodjent. Important

centre agro-industriel, celle-ci est orientée vers la production

textile (soie et coton) et comprend un ancien complexe

militaro-industriel, Tchkalovsk, qui est passé de la transformation de

l'uranium à celle du plomb. Le Haut-Badakhchan, au sud-est, est

quasiment inhabité ; bordant la Chine et l'Afghanistan, proche du

Cachemire pakistanais, il constitue un important passage pour la

contrebande. La population y pratique un peu d'élevage transhumant, mais

la rudesse du climat rend le développement de la région difficile.

HISTOIRE

1. La période précoloniale

Les tribus est-iraniennes constituent les populations sédentaires des oasis d'Asie centrale. Dès le ve siècle de notre ère, ces tribus entrent en contact avec des nomades turcophones arrivés par vagues successives de haute Asie et avec lesquels ils développent une complémentarité sociale et économique. Malgré la diffusion en Asie centrale de divers dialectes turciques, le persan est la langue de la cour des Samanides (xe siècle) et des Timourides (xiiie-xive siècles) et reste largement parlée par les commerçants, les populations urbaines et les sédentaires montagnards.2. La période coloniale et soviétique

2.1. La période tsariste

La chute de Tachkent (1865) puis l'annexion du khanat de Kokand (1876) marquent l'avancée des troupes tsaristes en Asie centrale. Les ethnologues russes nomment « Sartes » tous les sédentaires urbains ou ruraux de la région, quelle que soit leur langue. L'ethnonyme « Tadjik » est alors réservé aux populations sédentaires des montagnes, qui sont restées à l'écart du métissage turco-persan, et parlent exclusivement le tadjik, variante orientale du persan.2.2. La République socialiste soviétique du Tadjikistan

Mais l'instauration du régime communiste après la révolution de 1917 entraîne l'abandon de la catégorie Sarte que Staline, commissaire aux nationalités, qualifie de bourgeoise. Les anciens Sartes sont alors reclassés suivant une logique linguistique : les Tadjiks regroupent désormais l'ensemble des populations parlant le tadjik, qu'il s'agisse des villageois de montagnes ou des citadins largement polyglottes ; les Ouzbeks désignent quant à eux un ensemble hétéroclite de tribus turcophones sédentarisées ou semi-nomades. La division ethno-territoriale de l'Asie centrale aboutit à la création en 1924 d'une République socialiste soviétique (RSS) d'Ouzbékistan, à laquelle est fédérée une RSS autonome tadjike. Le Tadjikistan accède au statut de RSS à part entière en 1929 avec Stalinabad (actuelle Douchanbe) pour capitale. L'impossibilité de faire correspondre groupes ethniques et territoires conduit au maintien d'une large communauté turcophone (25 % de la population) au Tadjikistan.

La période soviétique est marquée par de vastes

aménagements hydrauliques qui permettent d'étendre la surface agricole

irriguée à plus d'un million d'hectares, voués majoritairement à la

culture du coton. À partir de 1985 et du lancement de la politique de perestroïka par Mikhaïl Gorbatchev,

le Tadjikistan connaît une période de liberté au cours de laquelle

toutes les revendications sont permises : valorisation de l'islam,

démocratisation politique, libéralisation économique, tensions

nationalistes à l'égard des réfugiés arméniens.

3. Le Tadjikistan indépendant

3.1. La guerre civile (mai 1992-juin 1997)

L'exacerbation des revendications politiques,

économiques et sociales éclate en mai 1992 une guerre civile, dont le

clivage idéologique recoupe une rivalité régionale : le camp communiste,

soutenu par Moscou regroupe les nordistes de Khodjent et les sudistes

de Koulab, tandis que les démocrates se concentrent à la capitale et les

islamo-conservateurs sont issus de la région montagneuse de Gharm, au

centre du pays. Dès décembre 1992, Nabiev est contraint de se retirer du

pouvoir cédant sa place à Emomali Rakhmonov, ex-directeur de sovkhoze

de Kouliab, qui prend, avec son clan, le pouvoir dans la capitale.

Le conflit, pendant lequel les troupes russes restent

présentes, participant même aux affrontements, se solde par près de

60 000 morts, un million de déplacés. Sous l'égide de l'ONU, un accord

de paix qui établit un gouvernement d'union nationale entre les

communistes du président Rhakhmonov et le PRI d'Abdoulla Nouri est signé

à Moscou le 27 juin 1997.

3.2. Une gestion patrimoniale du pays

Les premières élections – présidentielle (novembre 1999) et législatives (février-mars 2000) –, depuis la fin de la guerre civile, sont respectivement remportées par Emomali Rakhmonov (97 %) et par son parti populaire démocratique (64,5 %). En mars 2000, la dissolution de la Commission de réconciliation nationale met officiellement fin au processus de paix et consacre la victoire de Rakhmonov, qui élimine progressivement tous ses opposants politiques (Nouri décède en 2006) et développe une gestion patrimoniale du pays. Réélu en 2006 (avec près de 80 % des voix), Emomali Rakhmonov, grâce à une modification de la Constitution approuvée en 2003 lui permettant de rester à son poste jusqu'en 2020, est réélu en 2013 avec 83,1 % des suffrages.3.3. Le maintien de liens étroits avec la Russie

En termes de politique étrangère, le Tadjikistan reste très lié à la Russie, qui a conservé sa 201e unité d'infanterie à Douchanbe, assiste le pays dans le contrôle de ses frontières et représente le principal investisseur, particulièrement dans le secteur hydroélectrique. L'Iran, malgré le clivage confessionnel, développe de nombreux projets de coopération avec son voisin persanophone dans les domaines culturel, médiatique et d'infrastructure.

Après l'ouverture de voies terrestres (col de

Koulma), la Chine intensifie ses relations avec le Tadjikistan, avec

lequel elle signe notamment un accord sur la construction d’un nouveau

gazoduc pour le transit du gaz turkmène (septembre 2013).

Enfin, sa proximité avec l'Afghanistan confère au

Tadjikistan une position à la fois stratégique et vulnérable. Outre

l'implantation en décembre 2001 d'une base militaire française à

Douchanbe dans le cadre de l'intervention alliée en Afghanistan, le pays

passe des accords avec les États-Unis – qui lui apporte une aide

bilatérale importante – pour l’acheminement d’une partie du matériel

(relativement marginale) aux troupes de la FIAS (ISAF). La perspective

du retrait de ces dernières, prévu pour la fin 2014, le met à

l’avant-poste au sein de l’Organisation du traité de sécurité collective

(OTSC) dont il est membre. La sécurisation préventive de sa frontière

contre une éventuelle déstabilisation de la région après ce départ est

ainsi décidée par Moscou qui renforce son appui logistique et financier à

Douchanbe.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire