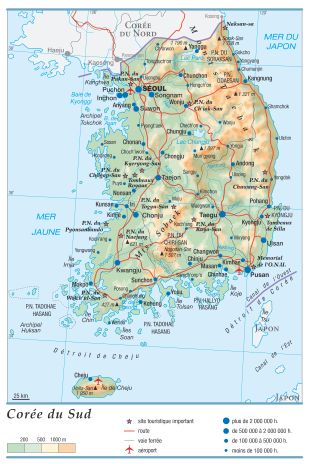

La Corée du Sud

Capitale: Séoul

Nom officiel: République de Corée

Population: 49 030 986 habitants (est. 2014) (rang dans le monde: 25)

Superficie: 98 480 km. car.

Système politique: république

Capitale: Séoul

Monnaie: won sud-coréen

PIB (per capita): 33 200$ US (est. 2013)

Langue: coréen

Religions: chrétiens 31,6%, (protestants 24%, catholiques romains 7,6%), bouddhistes 24,2%, autres ou inconnu 0,9%, aucune 43,3% (recensement 2010)

GÉOGRAPHIE

Moins étendu que la Corée du Nord, cet État est beaucoup plus peuplé. L'extension des plaines et des collines et un climat plus doux expliquent la prédominance de la culture du riz. La pêche est aussi active. Palliant la pauvreté du sous-sol, l'abondance de la main-d'œuvre et les capitaux étrangers ont stimulé l'industrie (textile, chimie, sidérurgie et surtout construction navale et automobile, constructions électriques et électroniques). Cette industrie, représentée notamment dans les grandes villes de Pusan (débouché maritime) et de Séoul, est largement exportatrice. Après une phase de croissance spectaculaire, l'économie sud-coréenne s'est trouvée fragilisée par plusieurs crises (régionale en 1997-1998, mondiale en 2007-2008) mais elle reste très dynamique.1. Un relief cloisonné

2. Une population en pleine transition démographique

La population, de 47,2 millions d'habitants (2001), est dense (475 habitants par km2), d'autant plus qu'elle n'occupe que 20 % du territoire (plaines littorales et bassins intérieurs essentiellement), constitué pour le reste de montagnes et de forêts. La Corée du Sud est en pleine transition démographique, ce qui est normal pour un pays qui s'industrialise seulement depuis le début des années 1960 et dont la population est devenue urbaine à 80 % (1999). La natalité est assez faible (15 ‰) et la mortalité est tombée à 6,2 ‰. Avec un taux de fécondité de 1,5 enfant par femme, l'accroissement naturel s'est ralenti et la population a commencé à vieillir. Les moins de 25 ans représentent encore 21 % de la population et les plus de 65 ans, 6 %. L'espérance de vie est de 76 ans : les marques de la pauvreté des années de guerre et de l'immédiat après-guerre sont de moins en moins sensibles.

Le décollage économique sud-coréen ne date, en effet,

que de 1961, avec l'arrivée au pouvoir de Park Chung-hee et le

lancement, en 1962, du premier plan quinquennal. Entre 1961 et 1989, le

P.N.B. sud-coréen en dollars courants a été multiplié par 75. En 1997,

il a dépassé les 476 milliards de dollars, soit 10 155 dollars par

habitant et par an, mais a chuté en 1998 à 321 milliards de dollars,

avant de remonter légèrement l'année suivante à 398 milliards de

dollars. La Corée du Sud est devenue l'un des principaux « dragons

asiatiques », son P.I.B. la situant au 13e rang mondial. En

revanche, si l'on établit l'indice de développement humain, suivant les

paramètres proposés par l'Indien Amartya Sen – prix Nobel d'économie en

1998 –, le pays rétrograde à la 29e place, ce mode de calcul soulignant bien la fragilité du succès sud-coréen.

3. La révolution industrielle sud-coréenne

C'est le secteur secondaire – l'industrie, avec 28 %

des emplois actifs et 43 % du P.I.B. – et le secteur tertiaire – les

services, avec 60 % des emplois et 50 % du P.I.B. – qui ont assuré la

spectaculaire croissance du pays. Cette dernière s'est maintenue dans le

secteur tertiaire autour de 8,9 % par an. Dans l'industrie, elle s'est

située à 14,4 % entre 1962 et 1966, puis entre 18 et 20 % pendant les

deuxième et troisième plans quinquennaux (1967-1976) ; elle est retombée

autour de 10 % entre 1977 et 1986 pour dépasser à nouveau les 15 % par

la suite. Sixième producteur mondial d'acier et d'automobiles, la Corée

du Sud occupe le deuxième rang pour les constructions navales. Elle est

également l'un des grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs. La

qualité de sa main-d'œuvre, due à un système d'éducation efficace (la

Corée du Sud compte seulement 2 % d'illettrés, et 52 % des diplômés du

secondaire vont à l'université), est pour beaucoup dans ces succès.

Autre facteur décisif : le système qualifié de « modèle capitaliste

d'État », reposant sur une vingtaine de puissants conglomérats, les chaebols

– Hyundai, Samsung, Daewoo, Lucky Goldstar, Kia, etc. –, qui

structurent les activités économiques à leur profit, avec l'aide de la

puissance publique. Ces entreprises familiales possèdent des milliers de

filiales, emploient des dizaines de milliers de salariés, et leurs

liens multiples avec le monde politique leur ont permis de bénéficier de

crédits bancaires quasi illimités, notamment durant les longues années

de dictature militaire. Certaines d'entre elles sont parties à la

conquête du monde, avec des succès initiaux spectaculaires et quelques

échecs : Hyundai s'est associée à McDonnell-Douglas, en 1995, pour la

construction d'un avion de 100 places, Samsung a tenté de racheter

Fokker, et Daewoo Electronics s'est porté acquéreur de Thomson

Multimédia. La quasi-inexistence de politique sociale semblait, jusqu'à

ces dernières années, ne pas poser de problème : groupés dans une

puissante centrale syndicale officielle, qu'aiguillonne une centrale

concurrente non reconnue, mais très active, les ouvriers, profitant

d'une relative libéralisation du régime, ont obtenu par la grève et la

négociation des hausses de salaire de 15 % durant les années 1990. La

conjoncture était alors favorable aux salariés, le chômage représentant

moins de 3 % des actifs et l'inflation, de 5 %, encourageant le recours

au crédit – ce qui soutenait la consommation intérieure. En 1999,

Daewoo, l'un des grands conglomérats (ou chaebols), symboles de la réussite économique du pays pendant ses « trente glorieuses » a rejoint le giron de General Motors.

4. Une croissance retrouvée

Après une période de restructuration industrielle et après avoir été fragilisée par la crise régionale de 1997-1998, la Corée du Sud a retrouvé, dans les années 2000, un rythme élevé de croissance. En 2007, les quatre principaux conglomérats sont Samsung (électronique), LG (électronique, téléphonie mobile), SK (industrie, chimie, télécommunications) et Hyundai (resté aujourd'hui le seul constructeur de voitures du pays).

De nouveau fragilisée par la crise mondiale en 2007-2008, l'économie sud-coréenne conserve un dynamisme remarquable.

HISTOIRE

La Corée de l'Antiquité à 1953

→ Corée.L'ère Park Chung-hee

Après la signature de l'armistice (27 juillet 1953), la Corée du Sud sort très affaiblie de la guerre et voit s'échapper l'espoir de la réunification. L'aide financière américaine, souvent détournée de son objet, ne parvient pas à sortir le pays de ses difficultés. Parallèlement, les méthodes autoritaires de Syngman Rhee (Lee Sung-man) lui attirent l'inimitié de la population. Réélu en mars 1960, il est renversé un mois plus tard à la suite d'émeutes d'étudiants et doit quitter le pays. Une nouvelle Constitution, de caractère parlementaire, est élaborée, donnant naissance à la IIe République.

Toutefois, ni le nouveau président, Yun Po-son, ni le

Premier ministre, Chang Myon, ne peuvent réaliser l'unité indispensable

au redressement du pays. La dégradation de la situation incite une

junte militaire à s'emparer du pouvoir (16 mai 1961). Le gouvernement

Chang doit démissionner, mais Yun Po-son est maintenu dans ses

fonctions. Le chef de la junte, puis du gouvernement, Chang Do-yon, ne

garde le pouvoir que cinquante jours. Il est remplacé par le général Park Chung-hee

(Pak Chong-hui), qui consolide peu à peu son pouvoir et fait approuver

en décembre 1962 l'établissement d'un régime présidentiel. Après avoir

démissionné de l'armée, Park Chung-hee se présente à l'élection

présidentielle et, grâce aux divisions de l'opposition, est élu

(décembre 1963). Pour former le gouvernement, il s'appuie sur le parti

démocratique républicain, qui emporte 110 sièges sur 175 aux élections

de novembre 1963.

Sur le plan extérieur, le 21 février 1965, un traité

est signé à Séoul entre la Corée et le Japon. Ce traité, qui normalise

les relations entre les deux pays, suscite une vive agitation, en

particulier chez les étudiants. Au début de cette même année, la Corée

envoie un premier contingent de 2 000 hommes au Viêt Nam du Sud.

Mais, à l'intérieur, les difficultés s'accroissent.

Un nouveau parti démocrate est créé le 7 février 1967, qui a pour leader

Yun Po-son. Le gouvernement procède à l'arrestation arbitraire d'une

centaine de membres de l'opposition. En mai 1967, Park Chung-hee est

pourtant réélu à la présidence de la République avec une confortable

majorité. Les élections législatives suivantes assurent à son parti les

trois quarts des sièges à la Chambre des représentants. Les fraudes,

lors de ces élections, suscitent une vive agitation qui incite le

président à exclure du parti gouvernemental plusieurs députés

irrégulièrement élus. En novembre 1967 a lieu le procès d'opposants qui

ont été enlevés par les services secrets sud-coréens en juin dans

plusieurs pays étrangers, en particulier en Allemagne de l'Ouest et en

France, ce qui soulève des difficultés avec ces deux pays. Le

14 septembre 1969, le président Park Chung-hee fait adopter par le

Parlement, en l'absence de l'opposition, un amendement constitutionnel

lui permettant de solliciter un troisième mandat présidentiel. Un

référendum (17 octobre 1969) consacre sa victoire. Le 27 avril 1971, il

est réélu à la présidence de la République malgré la campagne de Kim Dae-jung,

principal candidat de l'opposition. Un mois plus tard, son parti

remporte les élections législatives. Bien que Park Chung-hee décrète, le

6 décembre 1971, l'état d'urgence pour prévenir une invasion nordiste

et repousse, en janvier 1972, un traité de paix, les négociations avec

Pyongyang se poursuivent et aboutissent, le 4 juillet 1972, à un accord

qui met fin à l'état de belligérance. Interrompues par la suite à

plusieurs reprises, ces négociations n'auront guère de résultats

concrets. Le 17 octobre 1972, le président Park proclame la loi martiale

pour réformer les structures politiques, suspend la Constitution,

dissout l'Assemblée nationale et interdit les activités des partis

politiques. Une nouvelle Constitution, dite « du renouveau », qui

accorde au président un pouvoir considérable et lui permet de créer une

Conférence nationale pour la réunification placée au-dessus du

Parlement, est massivement approuvée par référendum le 21 novembre 1972.

La nouvelle Assemblée nationale, dominée par le parti républicain du

Peuple, tient sa séance d'ouverture le 12 mars 1973. Kim Jong-pil est

élu Premier ministre. Face au développement de l'opposition, le

gouvernement engage à partir de janvier 1974 une politique de répression

(multiplication des procès politiques, publication de décrets

d'exception, arrestation de Kim Dae-jung au Japon). En février 1975, le

président Park organise un référendum destiné à cautionner sa politique.

Les élections de 1978 lui confient un nouveau mandat. Cependant, la

« démocratie dirigée » devient de plus en plus pesante à une population

dont la liberté est limitée au nom du développement économique, par

ailleurs remarquable à bien des égards, et de la lutte anticommuniste.

Park Chung-hee est assassiné le 26 octobre 1979 par Kim Chae-kyu,

directeur du service central de renseignements.

La lente libéralisation du régime, dans un contexte de crise

Choe Kyu-ha, qui avait remplacé Kim Jong-pil comme Premier ministre (décembre 1975), est élu président de la République (décembre 1979).

L'assassinat de Park Chung-hee confirme que, en 1979,

malgré un décollage économique qui durait depuis près de deux décennies

et qui avait permis la naissance d'une classe moyenne désireuse de

libertés et de garanties contre l'arbitraire, les vieux démons habitent

toujours les sphères du pouvoir, accaparé par des politiciens et des

militaires corrompus, entourés de leurs clients et de leurs hommes de

main. En mai 1980, à Kwangju, des manifestations d'étudiants pour la

démocratie sont écrasées dans le sang par l'armée et la police politique

du président Choe Kyu-ha. Sous la présidence du général Chun Doo-hwan, élu en août 1980, puis du général Roh Tae-woo

– le premier à être élu au suffrage universel, en décembre 1987, avec

36,6 % des voix –, une évolution s'amorce. Elle se précise, en 1990,

avec la création d'un parti démocrate-libéral, inspiré du modèle

japonais, qui unit Roh Tae-woo à l'opposant de toujours aux militaires,

Kim Young-sam, et au centriste Kim Jong-pil, hommes proches des milieux

d'affaires et des Japonais. La signature en 1991 d'un pacte de

non-agression et de réconciliation entre les deux Corées, dans la foulée

de leur admission à l'ONU, est toutefois suivie d'une détérioration de

leurs relations dès l'année suivante. En 1992, Kim Young-sam

devient président de la République. Il cherche à mettre en pratique, en

1993, son programme électoral de démocratisation et d'épuration :

3 000 politiciens sont traduits en justice ; les deux anciens présidents

Chun Doo-hwan et Roh Tae-woo sont envoyés en prison pour malversations

– ce dernier reconnaissant avoir détourné 650 millions de dollars

pendant son mandat. Cependant, le président Kim Young-sam est lui aussi

éclaboussé par le scandale. Un nouveau président, Kim Dae-jung,

autre opposant de toujours aux militaires, est élu en décembre 1997 sur

un programme de lutte contre la corruption. Il est aussitôt confronté à

la crise asiatique et doit faire face aux tensions sociales aiguës et à

la résistance des chaebols aux démantèlements sectoriels. Malgré

sa forte progression, le parti démocrate du Millénaire (PDM) – le parti

du président – est devancé, aux élections législatives de 2000, par le

principal parti d'opposition, le grand parti de la Nation (GPN), ce qui

le contraint à trouver des alliés pour la formation d'un nouveau

gouvernement.

Les tentatives de rapprochement avec la Corée du Nord

L'élection présidentielle du 19 décembre 2002 – qui

se déroule dans un contexte régional très tendu à la suite de la

décision de la Corée du Nord de relancer son programme nucléaire – est

remportée par le candidat du PDM, Roh Moo-hyun

(48,9 % des voix). Cet ancien avocat, défenseur des droits de l'homme,

se montre soucieux de promouvoir une meilleure justice sociale. Mais

après une courte période de grâce et malgré une réelle volonté de

réforme, le président ne parvient pas à mettre en œuvre les mesures

nécessaires, combattues par l'opposition majoritaire à l'Assemblée.

Fragilisé par les scandales touchant certains de ses proches

collaborateurs et par une chute de sa cote de popularité, isolé sur la

scène parlementaire à la suite d'une scission du PDM (qu'il a lui-même

quitté en septembre), Roh Moo-hyun est destitué le 12 mars 2004 par le

Parlement pour « infraction à la loi électorale » : ayant rallié le GPN à

son offensive, le PDM accuse le chef de l'État d'avoir apporté son

soutien en période électorale au nouveau parti progressiste Uri, formé

en 2003 de dissidents du PDM. Dans l'attente d'une décision de la Cour

constitutionnelle, le président est remplacé par le Premier ministre

Goh Kun ; ses partisans organisent des manifestations de protestation et

qualifient cette destitution de « coup d'État ». Les élections

législatives du 15 avril sont remportées par le parti Uri, qui, avec

152 députés sur 299, détient la majorité absolue ; le GPN n'a plus que

121 sièges, tandis que le PDM, passant de 61 sièges à 9, est laminé ; le

parti démocrate du Travail, une petite formation de gauche, obtient

10 sièges et devient la troisième formation politique du pays. Le

14 mai, Roh Moo-hyun est rétabli dans ses fonctions de chef de l'État

par la Cour consitutionnelle. En avril 2006, la nomination d'une femme à

la tête du gouvernement – une première dans l'histoire du pays – ne

parvient pas à enrayer le déclin du soutien au président. En proie à de

fortes tensions internes entraînant plusieurs défections dans ses rangs,

le parti Uri perd la majorité à l'Assemblée aux élections locales de

mai ; la mise en œuvre des réformes est compromise.

Sur le plan extérieur, Roh Moo-hyun poursuit la politique de rapprochement avec la Corée du Nord initiée par son prédécesseur, Kim Dae-jung.

Baptisée « politique de paix et de prospérité », elle se traduit par de

réelles avancées telles qu'une aide humanitaire bilatérale, la création

de la zone industrielle de Kaesong (Corée du Nord) rassemblant

travailleurs Nord- et Sud-coréens (2003), l'établissement d'une ligne

téléphonique directe entre les deux pays ou encore la célébration

conjointe de leur libération de la colonisation japonaise (août 2005).

Séoul lie, notamment, tout nouveau projet de coopération à des progrès

dans le processus de règlement de la crise nucléaire nord-coréenne

engagé depuis août 2003 à l'initiative de la Chine et réunissant, outre

les deux Corées, les États-Unis, la Russie, le Japon et la Chine.

Condamné par la résolution 1718 du Conseil de sécurité de l'ONU, l'essai

nucléaire nord-coréen du 9 octobre 2006 porte un coup sérieux la

politique de réconcilation intercoréenne. Séoul se résout à sanctionner

son voisin du Nord. Simultanément, la nomination de Ban Ki-moon, un des artisans de l'ouverture à la Corée du Nord, au poste de secrétaire général de l'ONU,

apparaît comme un signe de bonne augure. Accueillant favorablement

l'accord conclu le 13 février 2007 dans le cadre des « pourparlers à

six » et par lequel Pyongyang s'engage à désactiver son programme

nucléaire (notamment sa centrale de Yongbyon), Séoul reprend son aide,

énergétique et humanitaire.

Les relations avec les États-Unis, l'allié

historique, connaissent des tensions. Outre les divergences profondes

entre Washington et Séoul vis-à-vis de Pyongyang, se fait jour le désir

d'une plus large autonomie de décision de la part du gouvernement

sud-coréen. Celui-ci s’emploie, notamment, à conclure des négociations

sur la récupération du commandement militaire sur les troupes

américaines basées en Corée du Sud en cas de guerre dans la péninsule.

De leur côté, les États-Unis procèdent au retrait partiel et planifié de

leurs troupes. Les relations avec le Japon pâtissent de la résurgence

de différends hérités du passé : la revendication de part et d'autre des

îles Tokdo, la mise à jour de manuels scolaires nippons édulcorant les

violences infligées aux Coréens durant l'occupation japonaise ou encore

les pèlerinages répétés du Premier ministre Junichiro Koizumi au sanctuaire de Yasukuni, où sont honorés des criminels de guerre.

Pour en savoir plus, voir l'article histoire du Japon.

L'alternance politique

Les premières décisions du nouveau chef de l'État, et

notamment la réouverture du marché sud-coréen aux importations de

viande de bœuf américain (suspendues en 2003 à la suite de l'apparition

de plusieurs cas de maladie de la vache folle) provoquent, en mai, une

vague de protestations dans tout le pays, et le 10 juin, la démission en

bloc du gouvernement de Han Seung-soo qui procède à un remaniement

ministériel. Alors que sa popularité est en forte chute, le président

doit faire face fin 2008 à la crise économique internationale, qui

touche de plein fouet la Corée, victime notamment d'une chute de ses

exportations et d'une forte baisse de sa monnaie, et à une crise

politique intérieure. En effet, ne disposant que de 87 sièges sur 299 à

l'Assemblée, le Parti démocratique (à la tête d’une opposition

recomposée après la dissolution du parti Uri) engage un véritable siège

de la chambre, occupant notamment le bureau de son président pendant

15 jours, pour tenter d'empêcher l'adoption de 85 mesures, parmi

lesquelles figurent la ratification du traité de libre-échange avec les

États-Unis, l'interdiction des plaintes collectives ou la décision de

recourir à la prison ferme pour les internautes reconnus coupables de

diffamation. En août 2010, après le bref intermède du Premier ministre

Chung Un-chan (septembre 2009-juillet 2010) et un revers du GPN aux

élections locales en juin (conforté toutefois à l’Assemblée à la suite

d’élections partielles), un remaniement gouvernemental d’envergure est

décidé par le président Lee mais 3 titulaires, dont le Premier ministre

et le ministre des Affaires étrangères, ne présentant pas les garanties

d’intégrité exigées sont écartés lors des auditions parlementaires.

C’est finalement Kim Hwang-sik, président de la Cour de Comptes et

ancien juge de la Cour Suprême qui prend la tête du gouvernement en

octobre après avoir obtenu l’approbation de l’Assemblée nationale.

À l’issue des élections législatives d’avril 2012

remportées de justesse par le GPN (rebaptisé parti de la Nouvelle

Frontière), alors que l’opposition menée par le parti démocratique

unifié progresse de 46 sièges, le Premier ministre sortant est reconduit

dans ses fonctions. L’une des premières mesures du gouvernement est la

mise en application de l’accord de libre échange signé en mars avec les

États-Unis tandis qu’une libéralisation des échanges avec la Chine et le

Japon est également prônée.

Sur le plan international, la situation se tend entre

la Corée du Sud et ses voisins japonais et coréen du Nord. Ainsi, en

juillet 2008, ripostant à la recommandation du ministère japonais de

l'Éducation de mentionner dans les manuels scolaires comme faisant

parties du territoire nippon les îles – baptisées Takeshima au Japon,

Dokdo en Corée du Sud –, la Corée du Sud rappelle son ambassadeur à

Tokyo et annonce vouloir renoncer au principe d'une « diplomatie

apaisée » avec son voisin. Vis-à-vis de la Corée du Nord, l'arrivée au

pouvoir de Lee Myung-bak se traduit par l'arrêt de la politique de

rapprochement menée par ses prédécesseurs de centre gauche, avec la

nomination d'un partisan de la ligne dure, Hyun In-taek, au poste de

ministre de l'Unification. En réaction, la Corée du Nord annonce en

janvier 2009 qu'elle met fin à tous les accords passés avec la Corée du

Sud, en 2000 et 2007, et au pacte de non-agression et de réconciliation

de 1991. En 2010, les relations entre les deux pays se détériorent

encore à la suite du torpillage (en mars) d’un navire de guerre

sud-coréen par un sous-marin nord-coréen, une « attaque » niée par

Pyongyang mais condamnée à l’unanimité – sans être attribuée

officiellement à la Corée du Nord – par le Conseil de sécurité de l’ONU.

La mort de Kim Jong-il

en décembre 2011 et l’accession au pouvoir de son fils Kim Jong-un

ouvre une nouvelle phase très incertaine dans les relations

intercoréennes. Après une tentative ratée en avril 2012, le lancement

réussi d’un satellite nord-coréen en décembre – qui serait en fait un

essai de tir déguisé de missile balistique intercontinental – puis

l’annonce triomphale d’un troisième test nucléaire le 12 février 2013,

ravivent les tensions entre les deux pays.

C’est dans ce contexte que Park Geun-hye, fille de

l’ancien président Park Chung-hee et candidate du parti de la Nouvelle

Frontière, est élue à la présidence de la République avec 51,6 % des

voix devant Moon Jae-in du parti démocratique unifié. Première femme à

accéder à ce poste, la présidente entre en fonctions le 25 février et

nomme Chung Hong-won, ancien procureur de la République, à la tête du

gouvernement.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire