Le Costa Rica

Capitale: San José

Nom officiel: République du Costa Rica

Population: 4 755 234 habitants (est.

2014) (rang dans le monde: 121)

Superficie: 51 100 km. car.

Système politique: république démocratique

Capitale: San José

Monnaie: colon costaricain

PIB (per capita): 12 900$ US (est. 2013)

Langues: espagnol (langue officielle), anglais

Religions: catholiques romains 76,3%, évangélistes 13,7%, témoins de Jéhovah 1,3%, autres protestants 0,7%, autres 4,8%, aucune 3,2%

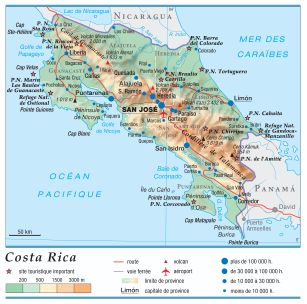

GÉOGRAPHIE

Le Costa Rica est un pays aux aspects contrastés. Les

plaines basses de la mer des Antilles prolongent celles du Nicaragua

méridional et occupent près du tiers de la superficie du pays. Les

hautes terres centrales, de direction N.-O./S.-E., s'étirent sur toute

la longueur du pays et sont formées de plusieurs unités (cordillère de

Guanacaste, Cordillère centrale, volcanique, cordillère de Talamanca)

séparées ou coupées de dépressions (dont la Vallée centrale). Le versant

pacifique doit ses caractères aux failles et à la tectonique de blocs

basculés : presqu'îles de Nicoya et de Osa, plaines étriquées séparées

par des plateaux et régions de collines. Entre 8° et 11° de latitude

nord, le Costa Rica a un climat tropical bien arrosé. Aux régions

atlantiques, presque constamment pluvieuses, s'oppose la région

pacifique, dont la saison sèche dure de 4 à 5 mois.

En 1823, lors de l'indépendance, le Costa Rica

n'avait pas 70 000 habitants, presque tous rassemblés dans le bassin

central (ou Vallée centrale). Le manque de main-d'œuvre indienne et de

richesses minières est responsable du médiocre développement du pays à

l'époque coloniale. L'essor de la culture du café assura la prédominance

d'un peuplement de souche ibérique (85 % de Blancs), et le rôle de la

petite et de la moyenne propriété est beaucoup plus important que dans

les autres États centre-américains. Depuis quelques décennies, la

population des « terres tempérées » de la Vallée centrale descend vers

les « terres chaudes » périphériques pour les mettre en valeur.

Le plateau central du Costa Rica, où résident

les trois quarts de la population, constitue toujours le cœur de

l'activité économique du pays, le plus industrialisé d'Amérique centrale

– 30 % du produit intérieur brut (P.I.B.) est d'origine industrielle,

contre 9 % pour l'agriculture et 61 % pour les services. Résultat de ce

développement, 25 % des dépenses publiques sont allouées à l'éducation

et 29 % à la santé ; le taux d'alphabétisation, chez les plus de 15 ans,

est de 95 %.

Les variations climatiques du pays conduisent les

exploitants agricoles à choisir leur région d'implantation en fonction

de la culture qu'ils pratiquent : le café pousse entre 600 et 1 200 m

d'altitude, tandis que la banane, l'une des principales ressources du

pays avec 2,2 millions de tonnes par an (7e rang mondial), est cultivée dans les plaines humides de l'Est, du Sud-Ouest et du Nord.

Dans les années 1990, la production de produits

agroalimentaires, chimiques, textiles et métallurgiques, s'est

développée, encouragée par l'augmentation de la demande étrangère,

principalement nord-américaine. Cependant, ces secteurs, dépendant

fortement de l'importation de matériels étrangers, sont affectés par des

mesures gouvernementales protectionnistes, bien que la politique

économique tende à se libéraliser. Traditionnellement, le Costa Rica

exporte avant tout du sucre.

En 2012, un accord de libre-échange, l'Alliance du

Pacifique, est ratifié entre le Mexique, la Colombie, le Chili et le

Pérou, le Costa Rica ayant, avec le Panamá, un statut d'observateur.

HISTOIRE

Après la reconnaissance de son rivage oriental par Christophe Colomb lors de son quatrième voyage (1502), le Costa Rica est exploré par González Dávila en 1522 ; Juan Vásquez de Coronado y fonde en 1563 la ville de Cartago, qui devient la capitale du pays et le demeurera jusqu'en 1823. Dans la région de Talamanca, de nombreuses révoltes d'Indiens (en 1709 surtout) marquent l'époque coloniale, mais l'essentiel du peuplement de la Vallée centrale est blanc. Le Costa Rica fait alors partie de la capitainerie générale de Guatemala et tire sa principale richesse de l'élevage des mules destinées au trafic interocéanique de Panamá.1. L’indépendance

La région suit en 1821 le Mexique dans sa séparation de l'Espagne et constitue en 1823 un État indépendant, où est aussitôt aboli l'esclavage. Entre 1824 et 1838, le Costa Rica devient l'un des cinq États unis de la République fédérale d'Amérique centrale ; ensuite, il forme de nouveau une République souveraine. Entre 1835 et 1842, Braulio Carrillo fait prévaloir la culture du café et, en 1871 ; le président Guardia accorde à Minor C. Keith, l'un des créateurs de l'United Fruit Company, la première concession pour l'exploitation de bananeraies sur la côte de l'Atlantique.

Les frontières du Costa Rica, objet de longues

controverses, sont fixées avec le Nicaragua en 1889. La frontière avec

le Panamá sera délimitée en 1944 par le traité de David. La grande

homogénéité de la population et un cadre géographique limité expliquent

le caractère paisible de la vie politique. Seule la dictature du général

Tinoco (1917-1919) rompt la continuité constitutionnelle qui existe

depuis 1882, et le pays connaît à partir de la présidence de González

Flores (1914-1917) des lois fiscales modernes et l'intervention de

l'État dans la vie économique.

2. La proscription de l’armée et l’instauration du bipartisme

La victoire du libéral Otilio Ulate aux élections de 1948 déclenche une guerre civile. Mais, sous la direction de José Figueres Ferrer, qui va dominer la vie politique pendant toute la période, la « Légion des Caraïbes » écrase les conservateurs. En novembre 1949, la nouvelle Constitution – dont l’article 12 proscrit l’armée en tant qu’institution permanente, la surveillance et le maintien de l'ordre public étant assurés par les forces de police – entre en vigueur et Otilio Ulate accède à la présidence. Soutenu par le parti de Libération nationale (PLN, issu de la fusion en 1951 du parti social-démocrate et du Mouvement de libération nationale, d’orientation centriste), Figueres Ferrer lui succède en novembre 1953 : sa présidence est marquée, à l'extérieur, par de multiples incidents de frontière avec le Nicaragua du dictateur Somoza.

À l'intérieur, se prévalant d'un anticommunisme

vigoureux, F. Ferrer développe une politique « réformiste » dynamique et

obtient de nouvelles conditions de la puissante United Fruit Company,

beaucoup plus favorables que par le passé.

La victoire des conservateurs porte Mario Echandi à

la présidence en 1958. Mais la chute du prix du café et les difficultés

économiques qui suivent favorisent la victoire, en 1962, d'un candidat

du parti de Libération nationale (PLN), Francisco José Orlich. La

politique préconisée par Figueres Ferrer reprend son cours, symbolisée

par la réunion des chefs d'État d'Amérique centrale, tenue à San José,

en 1963, à l'initiative de J. F. Kennedy.

Même si c'est l'alternance politique, propre au

bipartisme, qui caractérise le pays (victoire des conservateurs à

l'élection présidentielle en 1966 et 1978), le PLN reste, pendant toute

la période suivante, le parti dominant du Costa Rica.

À partir de 1979, la guerre civile au Nicaragua, pays

frontalier du Costa Rica, et la grave crise qui agite alors la région

pendant près de dix ans affectent la vie politique du pays, choisi comme

base de repli par de nombreux opposants aux sandinistes. C'est sur

l'initiative du président Óscar Arias Sánchez

(PLN), élu en 1986, que les pays d'Amérique centrale entament des

négociations pour endiguer les conflits régionaux, en partant du

principe que la paix concerne l'ensemble de l'Amérique centrale. Le plan

de paix Arias est adopté en 1987 et vaut le prix Nobel de la paix à son

instigateur.

L'année 1990 voit la défaite électorale du PLN.et la

victoire de Rafael Ángel Calderón du parti d'Unité sociale chrétienne

(PUSC, fondé en 1983). Celui-ci ne dispose cependant pas d'une majorité

confortable à l'Assemblée législative. Aux élections générales de 1994,

c'est au tour du PLN, qui n'a que trois sièges d'avance, de remporter

les élections : José Maria Figueres, le fils de José Figueres Ferrer,

est alors élu président. Cette course interminable entre les deux

formations freine leurs actions respectives, les petits partis font

basculer les majorités parlementaires, et l'on voit émerger de nombreux

mouvements pour la défense d'intérêts régionaux, alors que le

narcotrafic et la corruption ternissent de plus en plus l'image du

pouvoir.

Les élections de 1998 ouvrent sur une nouvelle

alternance : Miguel Ángel Rodríguez et son parti, le PUSC, l'emportent

– avec un très faible avantage cependant. Une certaine ouverture

politique est à mettre au crédit de la nouvelle équipe au pouvoir : en

revanche, sa politique néolibérale suscite une forte opposition

populaire.

3. La progression du pluralisme

En 2002, pour la première fois dans l'histoire du pays, aucun des candidats à l'élection présidentielle ne franchit la barre des 40 % (nécessaire pour être élu) au premier tour. Un dissident du PLN, à la tête d'une nouvelle formation de centre gauche, le parti de l'Action citoyenne (PAC), trouble en effet le duel traditionnel entre le PUSC et le PLN. Finalement, le second tour, marqué par une forte abstention, voit la victoire d'Abel Pacheco (PUSC). La tâche du président est compliquée par l'absence de majorité à l'Assemblée, le PUSC, le PLN et le PAC ayant obtenu un nombre de députés quasi équivalent. Une série de démissions au sein de l'équipe gouvernementale, des scandales de corruption entraînant en 2004 l'inculpation des ex-présidents Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) et Rafael Ángel Calderón (1990-1994) – tous deux du parti du président Pacheco, le PUSC –, ébranlent le multipartisme et contribuent au discrédit croissant de la classe politique. La Cour constitutionnelle étant revenue sur la réforme de 1969 qui interdisait strictement la réélection d’un président et ayant rétabli l’article originel qui l’autorisait après un intervalle de huit ans, l’ancien chef de l’État Ó. Arias peut se représenter comme candidat du PLN en février 2006. À la suite d’une campagne électorale dominée par le projet d’accord de libre-échange centraméricain (ALEAC ou CAFTA, mai 2004) qu’il défend malgré les fortes oppositions à sa ratification dans le pays, il est ainsi réélu mais avec une très faible avance (1,12 % des voix) sur son adversaire Ottón Solís Falla, favorable à une renégociation de l’accord commercial avec les États-Unis et candidat du PAC. Les élections législatives confirment par ailleurs l'importance de la place prise par ce parti dans le paysage politique du Costa Rica puisqu'il obtient 17 députés (sur 57), derrière le PLN (25 élus), mais loin devant le PUSC qui, avec 5 élus, s'effondre à la quatrième place derrière le Mouvement libertaire (ML, 6 sièges), un nouveau parti libéral fondé en 1994. Après son approbation par référendum en octobre 2007 à une courte majorité, l’ALEAC est finalement ratifié par le Congrès en novembre 2008 avant d’entrer en vigueur en janvier 2009.

La rupture avec Taïwan en juin 2007 et

l’établissement de relations diplomatiques avec la République populaire

de Chine répondent au même souci d’intensifier les échanges et d’attirer

les capitaux étrangers. Le Costa Rica fait ainsi l'objet d'attentions

particulières lors de la visite du président chinois Hu Jintao

dans la région en novembre 2008. Les négociations pour un accord de

libre-échange entre les deux pays sont ouvertes tandis que le Costa Rica

obtient plus de 400 millions de dollars de crédits après avoir gagné

l'appui de Pékin pour un siège temporaire au Conseil de sécurité des

Nations unies (2008-2009). La poursuite de cette politique d’ouverture

commerciale (avec Singapour et l’Union européenne notamment) et de la politique écologique (préservation de l’environnement et réduction des émissions de gaz à effet de serre)

ainsi que la lutte contre l’insécurité – qui n’épargne désormais plus

ce pays devenu l’une des régions de transit pour le trafic de

stupéfiants – sont parmi les axes du programme défendu par le parti au

pouvoir à la veille des élections générales de février 2010. Première

femme à être élue à la tête de l’État, Laura Chinchilla, vice-présidente

et ministre de la Justice de Ó. Arias, l’emporte dès le premier tour

avec près de 47 % des suffrages, devant huit autres candidats dont

O. Solís (autour de 25 %) et Otto Guevara (environ 21 %) candidat et

leader du ML qui confirme sa forte progression depuis les années 1990

arrivant également à la troisième place (plus de 14 % des voix) aux

élections législatives, derrière le PAC (autour de 17 %) et le PLN,

toujours en tête cependant avec plus de 37 % des suffrages.

Malgré ses dénégations et sa tentative de présenter

sous un meilleur jour le bilan de son action, le gouvernement, soupçonné

de corruption et accusé d’inefficacité, ne parvient pas à enrayer la

très forte chute de sa popularité. La détérioration de l’image de la

présidente et l’usure du pouvoir entraînent la défaite du PLN aux

élections générales de février et mars 2014. S’il reste le premier

parti, il recule de six sièges tandis que progresse notamment la gauche

conduite par le Front élargi, fondé en 2004 et qui parvient à se hisser à

la troisième place à l’Assemblée législative tout comme au scrutin

présidentiel devant les libéraux du Mouvement libertaire et les

sociaux-chrétiens du PUSC. Mais c’est le PAC qui l’emporte : son

candidat, Luis Guillermo Solís Rivera, arrive en tête du premier tour du

scrutin présidentiel avec 30,6 % des voix devant celui du PLN, Johnny

Araya, qui, donné largement perdant au second tour, renonce à affronter

son adversaire et se retire de la campagne. Cette décision inédite mais

interdite par la Constitution conduit à la victoire de L.G. Solís avec

près de 78 % des suffrages le 6 avril.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire