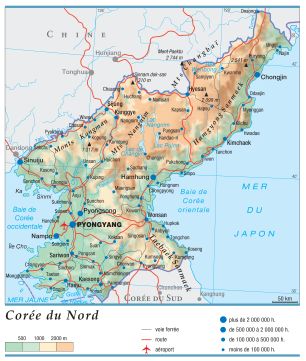

La Corée du Nord

Capitale:Pyongyang

Nom officiel: République populaire démocratique de Corée

Population: 24 851 627 habitants (est. 2014) (rang dans le monde: 49)

Superficie: 120 540 km. car.

Système politique: État communiste; dictature

Capitale:Pyongyang

Monnaie: won nord-coréen

PIB (per capita): 1 800$ US (est. 2013)

Langue: coréen

Religions: traditionnellement bouddhistes et confucianistes; quelques chrétiens et adeptes de la religion chondogyo syncrétique

GÉOGRAPHIE

C'est un pays montagneux, au climat rude, où le riz, le maïs et le blé constituent, avec les produits de la pêche, les bases de l'alimentation. La présence de charbon surtout et de fer, les aménagements hydroélectriques (sur le Yalu) ont favorisé le développement de l'industrie de base (sidérurgie, chimie), dans le cadre d'une économie collectiviste et peu ouverte sur l'extérieur. Confrontée depuis les années 1980-1990 à un effondrement de sa production agricole (avec des périodes de famine) et à la faillite générale de son économie, la Corée du Nord doit avoir recours à l’aide internationale et compter en particulier sur le soutien de la Chine pour survivre. Aujourd'hui, un timide redressement se fait toutefois sentir.1. Le relief et le climat

2. La population

La population est moins dense qu'en Corée du Sud (200 habitants par km2). La natalité était, en 2003, de 16 ‰ et la mortalité de 11 ‰, le taux d'accroissement naturel est de 0,6 %, le taux de fécondité de 2 enfants par femme, la mortalité infantile de 46 ‰ (contre 4 ‰ en Corée du Sud), les moins de 15 ans représentent 25 % de la population et les plus de 65 ans, 11 %, l'espérance de vie ayant chuté de 72 à 63 ans en un peu plus d'une décennie. Le taux de la population urbaine était évalué à 61 %. La capitale, Pyongyang, avec 3 228 000 habitants en 2003, rassemble près de 15 % de la population du pays.3. L'économie socialiste triomphante

L'économie repose sur des bases très différentes de celles de la Corée du Sud. Les montagnes sont en effet riches en ressources minières, déjà mises en valeur par les occupants japonais : fer, or, nickel, zinc, mercure, tungstène et molybdène. La Corée du Nord dispose également de charbon et d'abondantes ressources hydroélectriques aménagées depuis longtemps : en 1991, la consommation d'énergie par habitant n'était inférieure que de 10 % à celle de la Corée du Sud. L'histoire économique de la Corée du Nord est, en apparence du moins, celle d'un succès qui a tourné à la catastrophe à partir de 1975.

Au départ, la Corée du Nord bénéficiait d'une

infrastructure industrielle appréciable, qui avait été mise en place par

les Japonais pour exploiter les mines de la péninsule. Après les

terribles ravages de la guerre civile (1950-1953), un plan biennal

d'inspiration soviétique permit au pays de retrouver son niveau de

production d'avant-guerre, dès 1956. En 1970, grâce à un premier plan

quinquennal, suivi d'un plan septennal, la Corée du Nord possédait les

bases d'une économie socialiste planifiée classique. Elle dispose alors

d'une puissante industrie lourde, qui assure 75 % du P.N.B., avec un

taux annuel de croissance de 30 %, et d'une bonne assise énergétique,

avec 40 millions de tonnes de houille et de puissants barrages. Une

forte mobilisation populaire a accompagné ce développement. En 1958,

alors que la Chine se lançait dans l'aventure désastreuse du Grand Bond

en avant, la Corée du Nord développa le mouvement tcheullima, qui

se proposait d'égaler ce cheval légendaire qui parcourt mille lieues en

une journée. En 1973, ce furent les « trois révolutions », celle de

l'idéologie, de la technologie et de la culture, avec une certaine

décentralisation dans le domaine agricole et un rôle accru, dans la

gestion, du comité du travail. La doctrine officielle était alors celle

du « chuche » (djoutche) : « Ne compter que sur ses propres

forces » et construire un pays socialiste « indépendant sur le plan

militaire et autonome sur le plan économique ». La série des plans qui

se succèdent jusqu'en 1984 semblait aboutir à des résultats

appréciables, malgré quelques signes de dysfonctionnement déjà

révélateurs. L'évolution comparée du produit national brut par habitant

des deux Corées, entre 1953 et 1976, illustre parfaitement combien ces

résultats furent illusoires : en 1953, il était, en Corée du Nord, de

86 dollars, contre 117 pour la Corée du Sud ; en 1960, la Corée du Nord

semble décoller avec un produit national brut par habitant de

329 dollars, alors que la misère persiste dans le Sud (117 dollars).

Cependant, dès 1968, les deux chiffres s'équilibrent : en 1976, on a

464 dollars au nord et déjà 765 dollars au sud.

L'agriculture a été entièrement collectivisée entre

1953 et 1958. Les 13 309 coopératives de 130 hectares, cultivées, en

moyenne, par 80 familles, ont été ultérieurement regroupées en

3 843 grandes coopératives de 500 hectares comprenant 250 à 300 foyers

et se confondant avec la circonscription administrative de base, le li.

Leur organisation est de type militaire, les paysans étant, en fait,

des ouvriers agricoles salariés, asservis à un dur travail 345 jours par

an. À ces coopératives s'ajoutent des fermes d'État qui cultivent, de

leur côté, 12 % des terres arables et assurent 20 % de la production

agricole. La surface cultivée atteint, au total, 2,1 millions

d'hectares, dont 30 % de rizières. Avec 5 millions de tonnes de

céréales, le pays est devenu à peu près autosuffisant vers 1973,

l'élevage et, surtout, la pêche, apportant les protéines nécessaires. En

1987, le système a été quelque peu assoupli, les paysans pouvant

commercialiser, sur les marchés libres, la production de leurs

minuscules lopins de terre individuels (100 m2 par famille).

4. La crise du système nord-coréen

C'est dans le secteur industriel, tout d'abord, que le pays est passé des illusions au désastre. La Corée du Nord a longtemps donné la priorité à l'industrie lourde, à des fins souvent militaires. Machines outils, ciments, presses, etc., se mirent à sortir en masse de ses usines, si bien que la Corée du Nord semblait devoir frapper à la porte des nouveaux pays industriels (N.P.I.). Assez vite, les dirigeants nord-coréens, très attachés à l'indépendance de leur pays, se tournèrent vers les pays occidentaux et le Japon pour y acquérir les technologies de pointe – dans les domaines, notamment, de la pétrochimie, de l'électronique et de l'informatique – que l'URSS et le camp socialiste étaient dans l'incapacité de produire. Les paiements étaient prélevés, d'une part, sur les résultats d'une agriculture à peine suffisante pour le pays et effectués, d'autre part, grâce à des emprunts de plus en plus inconsidérés. En effet, le camp socialiste prêta 725 millions de dollars entre 1971 et 1980 à la Corée du Nord, alors auréolée par la guerre de 1950-1953 pendant laquelle les Nord-Coréens luttèrent aux côtés des Chinois contre l'« impérialisme américain ». Mais le déficit de la balance commerciale, apparu dès les années 1960, se creusa d'année en année. Si, en 1978, l'URSS assurait 30 % du commerce extérieur et la Chine, 25 %, les échanges avec le Japon en représentaient déjà 15 % ; or, ce dernier exige d'être payé en devises, tout comme les nouveaux partenaires occidentaux. Aussi, alors que le produit national brut chutait de façon vertigineuse, la dette extérieure enfla démesurément à tel point qu'en août 1987 la Corée du Nord fut déclarée en cessation de paiement.

Le troisième plan quinquennal (1987-1993) fut un tel

échec que les autorités elles-mêmes durent reconnaître que ses objectifs

n'avaient pas été atteints. Faute de perspectives de remboursements, la

dette extérieure, d'environ 8 milliards de dollars, décourage les

investisseurs étrangers. Le manque de pétrole paralyserait les usines.

La tentative d'ouverture d'une zone franche, dite d'économie libre, à

Najin, un port libre de glace toute l'année situé à l'embouchure du

Tumen, à la frontière de la Chine et de la Russie, n'intéresse guère

pour le moment que la Chine : seules vingt firmes étrangères s'y sont

installées.

Marasme et famine frappent le pays depuis ces

dernières années, dans des proportions que l'on ne peut évaluer, faute

de statistiques crédibles. Les récits des réfugiés sont en tout cas

terrifiants. Beaucoup sont refoulés par les Chinois, la présence d'une

très forte minorité nationale coréenne dans la province frontalière

chinoise du Jilin – près de deux millions de personnes – rendant cette

question sensible. L'extension du désastre est difficile à estimer, mais

sa réalité est d'autant plus certaine que les autorités nord-coréennes

ont officiellement fait appel, en 1997, à l'aide internationale. Les

organisations spécialisées de l'O.N.U. fournissent une aide alimentaire

substantielle et estiment que la famine est désormais sous contrôle.

Selon les observateurs, en trois ans, la totalité du nombre des victimes

varie entre 900 000 et 3 500 000.

La Chine est aujourd’hui le premier partenaire

commercial de la Corée du Nord. Elle fournit de la nourriture (du blé et

de l'huile) et de l’énergie (du pétrole) et développe des industries de

biens de consommation (fabrication de vélos, de verre et d’ordinateur).

En retour, la Corée du Nord exporte vers la Chine du charbon, du

cuivre, du minerai de fer et de la magnésite.

Les sites de la Corée du Nord classé à l'Unesco

Plusieurs sites de la Corée du Nord sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco :– ensemble des tombes de Koguryo ;

– monuments et sites historiques de Kaesong.

HISTOIRE

1. La consolidation du régime communiste

1.1. La reconstruction économique

Après la capitulation du Japon (1945), la partie de la péninsule coréenne située au nord du 38e parallèle est occupée par les troupes soviétiques et connaît une série de mesures législatives tendant à la socialisation du pays.

Après la guerre de Corée

(juillet 1953), ces mesures seront renforcées afin d'accélérer la

reconstruction économique, tâche facilitée par l'aide massive de l'URSS

mais également de la Chine. Dotée de ressources naturelles abondantes,

la Corée du Nord met d'abord l'accent sur le développement industriel.

La population est mobilisée pour réaliser les objectifs fixés :

mouvement tcheullima (« cheval volant »), destiné à accroître la production ; système de travail dae-an (allusion au travail modèle et à la gestion socialiste d'une usine de machines électriques) ; méthode chong-san pour l'organisation des coopératives agricoles en tenant compte de l'opinion des masses ; esprit chuche (« autosuffisance ») pour résoudre les problèmes d'une façon purement coréenne.

Cette économie planifiée permet un

redressement spectaculaire de l'économie, qui vise à faire passer le

pays de l'état « agricole-industriel » à celui de

« socialiste-industriel ». C'est ainsi que, lors du 4e congrès du parti du Travail de Corée (septembre 1961), la construction des bases du socialisme est déclarée achevée.

1.2. Autosuffisance et isolationnisme

En février 1947, une Convention des comités

populaires est réunie et approuve les réformes fondamentales : réforme

agraire, égalité des sexes, nationalisation de l'industrie, du transport

et des banques. Les 237 députés qui formeront l'Assemblée populaire de

la Corée du Nord seront choisis en son sein. Celle-ci, réunie les 21 et

22 février 1947, élit un praesidium de 11 membres. Kim Il-sung devient

chef du gouvernement et sera reconduit à ce poste jusqu'en décembre

1972, date à laquelle il abandonnera le poste de Premier ministre et

sera élu chef de l'État.

Ce changement correspond à l'adoption d'une nouvelle

Constitution (27 décembre 1972), présentée comme la concrétisation, sur

le plan juridique, des résultats de l'édification socialiste des

24 années précédentes et qui confirme le rôle hégémonique du parti. Elle

intègre l'idéologie chuche adoptée officiellement lors du Ve congrès du parti (novembre 1970), qui légitime l'isolationnisme du pays dans les domaines culturel, économique et politique.

Les élections législatives, qui se sont déroulées

depuis 1962 « avec une ferveur politique élevée et une joie brillante »,

ont toujours désigné les candidats officiels avec une participation

électorale de 100 %. Mais cette unanimité apparente n'a pas empêché les

luttes de factions au sein du parti du Travail et de nombreuses purges.

2. La dictature personnelle de Kim Il-sung

2.1. Ni maoïsme, ni soviétisme

Kim Il-sung bâtit sa dictature avec méthode. Dès les lendemains de l'armistice de Panmunjom, il fait peser l'impopularité de la désastreuse guerre de Corée sur les cadres du parti, condamnés ou sévèrement critiqués pour les erreurs qu'il leur avait fait lui-même commettre.

Inquiet des éventuelles conséquences du XXe congrès du PCUS (dénonciation du « culte de la personnalité » par Nikita Khrouchtchev) et de la campagne des Cent fleurs

en Chine, il élimine du parti du Travail coréen les chefs de file du

courant maoïste, ainsi que ceux du courant prosoviétique, en jouant

alternativement un mouvement contre l'autre. Kim Il-sung se débarrasse

de ses adversaires avant que ceux-ci n'aient réalisé qu'ils l'étaient

devenus : il déjoue des complots potentiels. Il peut se vanter, en 1958,

d'avoir mis fin « au sale phénomène historique du factionalisme ».

Kim Il-sung suit une voie distincte de celles de

l'Union soviétique et de la Chine, qui a semblé quelque temps réussir :

son « grand bond volant » (ou tcheullima undung) n'est pas le Grand Bond en avant ;

la « révolution culturelle » est supposée avoir eu lieu en Corée du

Nord avant celle de Chine, mais dans le respect de l'ordre…

2.2. Le culte de la personnalité

Véritable despote au sens classique du terme, Kim Il-sung édifie un gigantesque palais de 240 000 m2 qui célèbre sa gloire et sa pensée, il organise le culte effarant dont il est l'objet, l'étend à sa famille, dont il forge une biographie d'autant plus exemplaire qu'elle est imaginaire. Ce despotisme familial, exceptionnel dans le monde communiste, aboutit à la mise en avant de son fils, Kim Jong-il, qui joue un rôle politique, dès 1974, et devient l'homme du terrorisme d'État (attentat de Rangoun, en 1983, contre une délégation sud-coréenne).

La tradition nord-coréenne en la matière est

ancienne : elle caractérisera les relations entre les deux Corées

jusqu'en 1990. En janvier 1968, l'attaque contre le palais du président

sud-coréen à Séoul et l'arraisonnement du navire espion américain Pueblo

flattent la fierté nationale et l'état-major, qui se trouve à la tête

d'une armée dont les effectifs, entre 1970 et 1989, sont passés de

412 000 à 980 000 hommes, absorbant chaque année 30 % du budget

national.

2.3. Une vaste prison

Kim Il-sung organise la société pour en avoir l'absolu contrôle. Chaque sujet nord-coréen doit s'inscrire auprès de la sécurité d'État entre 1964 et 1969. Il est recensé dans une des 51 sous-catégories politico-sociales qui divisent les trois grandes classes de la société.

La première est celle des « masses du noyau

central », formées des héros du peuple et de leurs familles, notamment

des nombreuses pupilles de la nation, élevés dans des écoles spéciales.

Ces privilégiés vivent à Pyongyang et sont en relation avec le cercle

des dirigeants qui, logés dans une dizaine de lotissements luxueux et

protégés, joints entre eux par 40 km de souterrains, peuvent se rendre

visite à l'insu de tous. Ils sont les seuls à avoir droit à une

information véritable, le reste de la population devant se contenter de

ce que lui fait croire la propagande.

La deuxième classe sociale est celle de la « masse

extérieure au noyau » : ces paysans, ouvriers et intellectuels n'ont pas

d'engagement politique, mais appuient le régime sans réserve.

Le troisième cercle est celui des « masses

mélangées », ennemis de classe des premières années, renforcés sans

cesse par les réprouvés des campagnes politiques, les familles de ceux

qui ont fui le pays ou des gens qui ne se sont pas méfié des espions

politiques et des mouchards omniprésents. Interdite d'université,

soumise aux brimades lors des mouvements politiques, cette partie de la

population ne peut s'établir dans la capitale, réservée aux

bien-pensants.

Un réseau de camps de concentration complète le

dispositif, où les détenus ne touchent que des rations alimentaires

minimales et peuvent être condamnés à une bastonnade souvent mortelle.

L'exécution sommaire des opposants, ou supposés tels, est courante.

3. Les défis de Kim Jong-il

À la mort de Kim Il-sung, en juillet 1994, son fils Kim Jong-il prend sa succession.

La sourde crise intérieure, qui ne peut s'exprimer,

mais qui oppose sans doute les partisans de l'ouverture à ceux de

l'autosuffisance nationale – condamnée par les faits : la famine sévit

dans le pays – se traduit par la fuite rocambolesque en Corée du Sud, en

février 1997, de Hwang Jang-yop, naguère théoricien du chuche et président de la commission des Affaires étrangères du Congrès suprême.

La mort de Kim Il-sung, la famine et les dissensions

qu'elles semblent provoquer au sein du parti amènent les autorités

nord-coréennes à assouplir de manière pragmatique certains principes qui

prévalaient jusque-là en matière économique et à améliorer leur

relation avec l'extérieur. Ainsi, elles s'engagent dans le processus de

réconciliation avec Séoul et cherchent à normaliser leur relation avec

le reste du monde.

En 2000, après le sommet historique avec son

homologue sud-coréen, Kim Jong-il intensifie ses efforts diplomatiques

tous azimuts. Il tente de resserrer les liens quelque peu distendus avec

ses anciens alliés que sont la Russie (visite de Vladimir Poutine

à Pyongyang en juillet 2000, puis visite de Kim Jong-il à Moscou en

juillet-août 2001) et la Chine (visites officielles de Kim Jong-il en

Chine en mai 2000 et janvier 2001). Des efforts diplomatiques pour

rompre l'isolement et attirer des investisseurs sont également menés en

direction des pays de l'Union européenne,

dont la plupart – à l'exception de la France, qui n'a pas normalisé ses

relations avec la Corée du Nord – ont fini par reconnaître le régime de

Pyongyang. Néanmoins, la situation des Nord-Coréens ne connaît aucune

amélioration et les années de pénurie se succèdent. La Corée du Nord

reste un des pays les plus pauvres du monde.

4. La question de la réunification

L'armistice (signé en 1953 à Panmunjom), en mettant fin aux hostilités, devait aboutir à la signature de la paix et à la réunification de la péninsule. Elle n'a cependant jamais interrompu l'état de guerre larvée, entretenu par la politique agressive de la Corée du Nord.

En septembre 1991, cependant, une détente diplomatique relative permet l'entrée simultanée des deux Corées à l'Organisation des Nations unies (ONU).

Signé trois mois plus tard, un accord prévoit la réconciliation entre

les deux républiques ennemies et la dénucléarisation de la péninsule.

Plusieurs facteurs ont permis cette orientation vers un apaisement

régional sans réunification : la disparition de l'URSS, qui a accentué

l'isolement international de la Corée du Nord, l'évolution intérieure de

la Chine, désormais présente en Corée du Sud, ainsi que les

investissements du Japon en Corée du Nord.

Affaiblie, la Corée du Nord redoute – si une

véritable unification devait se produire – de connaître le sort de la

République démocratique allemande : aussi multiplie-t-elle les

provocations ou cherche-t-elle à s'entendre directement avec les

États-Unis pour consolider son statut international, et pratique pour y

parvenir le chantage nucléaire. En mars 1993, elle menace de se retirer

du traité sur la non-prolifération nucléaire (TNP), après avoir refusé

le contrôle de ses installations et construit un missile de moyenne

portée – susceptible de porter une tête nucléaire –, qui survole le

Japon, en août 1998. Pourtant en octobre 1994, un accord-cadre avait été

passé avec les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, pour la

fourniture par un consortium international de 2 centrales à eau légère

ainsi que de pétrole, en échange du gel du programme nucléaire.

Pyongyang souffle ainsi alternativement le chaud et le froid, d'autant

plus facilement que, sur le plan militaire et diplomatique, la Corée du

Sud dépend des États-Unis – qui entretiennent 37 000 hommes et une

artillerie atomique sur son sol.

4.1. La perspective sans lendemain de juin 2000

Afin de souligner leur volonté commune, les deux

États conviennent de créer un « téléphone rouge », de favoriser les

rencontres entre familles séparées et de défiler côte à côte lors de la

cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Sydney (septembre 2000).

Plusieurs rencontres sont effectivement organisées au cours de l'année ;

des projets sont mis en route, comme le rétablissement de la voie

ferrée reliant Séoul à Sinuiju au nord de la Corée du Nord et la

création de la zone industrielle de Kaesong.

En 2001 cependant, le processus de réunification est

dans l'impasse. Kim Jong-il n'a toujours pas tenu sa promesse faite lors

de la visite de Kim Dae-jung à Pyongyang de se rendre à son tour dans

la capitale sud-coréenne. Séoul reproche le manque d'implication des

Nord-Coréens. De plus, le retour des républicains à la Maison-Blanche ne

favorise pas la reprise du dialogue, l'administration Bush choisissant

de durcir le ton vis-à-vis du régime de Pyongyang, dans leurs

négociations concernant notamment le gel du programme nucléaire

nord-coréen. Après les attentats du 11 septembre 2001 à New York et à Washington, le président George Walker Bush

ne contribue guère à l'apaisement en stigmatisant, lors de son discours

sur l'état de l'Union (janvier 2002), un « axe du Mal », qui inclut la

Corée du Nord.

Dès lors, celle-ci ménage des ouvertures afin de se

dégager de son isolement diplomatique. Elle reprend activement le

dialogue avec le Sud et entame sa normalisation avec le Japon (en

septembre 2001, première visite officielle depuis 1945 d'un Premier

ministre japonais en Corée du Nord). Elle procède, en outre, à un début

de libéralisation de son économie moribonde.

5. La crise nucléaire nord-coréenne

L'annonce, en décembre 2002, de la reprise de son programme nucléaire, gelé depuis 1994, déclenche une nouvelle crise avec Washington.

Après avoir expulsé les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)

chargés de contrôler ses installations, Pyongyang se retire du traité

sur la non-prolifération (TNP) le 10 janvier 2003 et teste divers

missiles à faible portée. Washington maintient son refus de toute

négociation directe avec Pyongyang, lorsque, grâce à la médiation de la

Chine (qui assure 70 % des approvisionnements en énergie et en matières

premières de la RPDC, et dont la priorité est la stabilité régionale,

condition de la poursuite de son expansion économique), Pyongyang

accepte finalement une rencontre multilatérale.

En août 2003, des « pourparlers à six » réunissant

les deux Corées, les États-Unis, la Russie, le Japon et la Chine

débutent à Pékin dans le but de parvenir à une solution négociée.

Cependant, après trois cycles de rencontres, la Corée du Nord annonce,

en juin 2004, la suspension de sa participation et, faisant monter d'un

cran sa stratégie à haut risque, se proclame puissance atomique (janvier

2005) avant de mettre fin au moratoire sur les essais de missiles à

longue portée auquel elle avait souscrit en 1999 (mars).

5.1. Négociations, tensions et volte-face

Le 19 septembre 2005, dans une déclaration conjointe entre les six pays négociateurs, la Corée du Nord s'engage à abandonner l'ensemble de ses programmes nucléaires existants et à rejoindre le TNP en contrepartie du droit à l'usage de l'énergie nucléaire à des fins civiles. Dès novembre cependant, elle quitte la table des négociations pour protester contre des sanctions financières imposées par Washington à l'encontre de sociétés nord-coréennes.

Une nouvelle étape est franchie en juillet 2006 avec

le tir de 6 missiles balistiques nord-coréens (dont un de longue portée)

s'abîmant en mer du Japon. À la demande de ce dernier, le Conseil de

sécurité de l'ONU adopte une résolution exigeant de la RPDC une

suspension de son programme de missiles balistiques. Le 9 octobre, la

Corée du Nord annonce avoir effectué son premier essai nucléaire,

aussitôt unanimement condamné – y compris par la Chine – et suivi de

sanctions.

Contre toute attente, les « pourparlers à six »

reprennent en décembre 2006 avant de déboucher sur un accord conclu le

13 février 2007 à Pékin, en vertu duquel la Corée du Nord s'engage à

désactiver son programme nucléaire en échange de la fourniture d'énergie

et de garanties de sécurité par les États-Unis. L'arrêt de la centrale

nucléaire de Yongbyon – première phase de la mise en œuvre de l'accord

de dénucléarisation de la RPDC – est confirmé le 15 juillet par les

inspecteurs de l'AIEA.

Dès août 2008 cependant, s'enchaîne une nouvelle

série de volte-face : accusant les États-Unis d'avoir violé l'accord de

désarmement conclu dans les « pourparlers à six », la Corée du Nord

annonce la suspension du démantèlement de ses installations et la

réactivation de la centrale de Yongbyon. Satisfaite de son retrait par

l'administration Bush de la liste des États soutenant le terrorisme

(octobre), elle annonce sa volonté de reprendre le processus de

dénucléarisation.

Début 2009, à la veille de l'entrée en fonction de

l'administration Obama, le régime souligne pour la première fois la

dénucléarisation de la péninsule comme objectif national. Quelques jours

plus tard cependant, il fait monter la pression dans la péninsule en

annonçant qu'il met fin à tous les accords passés avec la Corée du Sud

– ceux de 2000 et 2007 – ainsi qu'au pacte de réconciliation et de

non-agression de décembre 1991. Invoquant son droit à développer son

programme spatial, il procède, le 5 avril, au lancement d'un « satellite

expérimental de communication » et, en réplique à sa condamnation par

le Conseil de sécurité des Nations unies, annonce son retrait des

« pourparlers à six » et son intention de reprendre prochainement son

programme de production de plutonium. Après un nouvel essai nucléaire

souterrain (unanimement condamné par le Conseil de sécurité) et les tirs

de 5 missiles expérimentaux de courte portée, la Corée du Nord suspend

l'accord d'armistice conclu avec sa voisine du Sud en 1953 et menace

cette dernière d'une riposte militaire à la suite de l'annonce par Séoul

de sa participation à l'Initiative de sécurité contre la prolifération.

Ces tensions réapparaissent en 2010 avec l’attaque

sous-marine par la Corée du Nord d’un navire de guerre sud-coréen

(mars), suivie de manœuvres navales conjointes américano-sud-coréennes

(juillet) et de l’extension par Washington des sanctions économiques et

financières. Cependant, au cours de leur rencontre à Changchun le

27 août, Kim Jong-il et le président chinois Hu Jintao

se prononcent en faveur de la reprise des « pourparlers à six » sur le

nucléaire tandis que les négociations militaires intercoréennes restent

au point mort malgré une nouvelle rencontre en septembre.

6. L'évolution du régime

Sur le plan intérieur, le pays est confronté en 2008 à une nouvelle menace de famine due à un faisceau de facteurs (les inondations de l'été 2007, la crise alimentaire mondiale, la chute des livraisons de nourriture de la Chine et la suspension de l'assistance inconditionnelle de la Corée du Sud). L'incertitude (malgré les démentis officiels) sur l'état de santé du dirigeant Kim Jong-il (qui aurait souffert d'une attaque cérébrale en août 2008), absent aux cérémonies du 60e anniversaire de la fondation de la RPDC (9 septembre) ainsi qu'à celles de la création du parti du Travail (10 octobre), et la probable désignation, en janvier 2009, de son troisième fils, Kim Jong-un, comme son successeur, alimentent, à l'automne 2008, les spéculations sur une éventuelle vacance du pouvoir.

Début 2009, la réapparition de Kim Jong-il lors de la

session inaugurale de l'Assemblée suprême, au cours de laquelle il est

reconduit pour 5 ans à la tête de la Commission de la Défense nationale

(CDN), la promotion au sein de ce même organe dirigeant de son

beau-frère Chang Song-teak (déjà à la tête du puissant département de

l'organisation du parti du Travail) et la révision de la Constitution

(dont l’article 100 définit désormais le président de la CDN comme le

« chef suprême de la RPDC »), témoignent de la volonté du régime

d'afficher une image de solidité et de cohésion.

Toutefois, un remaniement significatif a lieu en juin

2010 : Kim Jong-il laisse le poste de Premier ministre à Choe Yong-rim,

secrétaire général du praesidium de l'Assemblée, tandis que Chang

Song-teak accède au rang de vice-président de la CDN. Cette transition

en vue de la succession dynastique à la tête de l'État est confirmée par

la conférence exceptionnelle du parti du Travail – la première de cette

nature depuis 1966 et depuis le VIe congrès du parti en

1980 – qui se tient le 28 septembre 2010. Kim Jong-il est reconduit au

poste de secrétaire général mais son fils Kim Jong-un, promu au rang de

général quatre étoiles (de même que sa tante Kim Kyong-hui, sœur de Kim

Jong-il et épouse de Chang Song-teak) entre au comité central du parti

comme vice-président de sa commission militaire centrale.

Le 17 décembre 2011, Kim Jong-il meurt des suites

d’une crise cardiaque. Son fils Kim Jong-un est alors désigné pour lui

succéder.

Largement inconnu, le jeune héritier, « commandant

suprême de l’armée populaire » depuis le 30 décembre, premier secrétaire

du parti du Travail et président de la Commission militaire centrale

depuis avril 2012, semble affirmer progressivement son autorité au cours

de l’année 2012, même si certains voient en son oncle et mentor, Chang

Song-teak, l’éminence grise, voire le véritable homme fort, du régime.

C’est en effet ce dernier qui préside la délégation nord-coréenne reçue

au mois d’août dans le cadre d’un protocole habituellement réservé aux

chefs d’État, lors de la première rencontre depuis la mort de Kim

Jong-il, avec les dirigeants chinois. Au programme de cette visite

figure la relance de la coopération économique entre les deux pays et

des zones économiques spéciales de Rason et des îles Hwanggumphyong et

Wihwa.

Un important remaniement au sein de l’appareil

militaire a cependant lieu au mois de juillet avec l’éviction du

vice-maréchal et chef d’état-major Ri Yong-ho, qui est remplacé par le

vice maréchal Hyon Yong-chol tandis que Kim Jong-un reçoit alors

également le grade de maréchal. Plusieurs autres purges visant la

« vieille garde » pourraient ainsi annoncer, sinon une remise en cause

de la politique « Songun » (ou priorité à l’armée), du moins un

rééquilibrage au profit du pouvoir civil et du parti. La volonté

affichée par Kim Jong-un de promouvoir– outre la sidérurgie, l’énergie

(charbon) ou les infrastructures – la modernisation de l’agriculture et

le développement des industries légères serait l'annonce de premières

réformes économiques, fortement encouragées par la Chine.

À première vue, la continuité l’emporte en matière de

politique extérieure. En procédant, le 12 décembre, au lancement d’un

satellite – qui serait en fait un essai de tir déguisé d’un missile

balistique intercontinental susceptible de menacer les États-Unis,

toujours présentés comme l’ennemi principal – la RPDC s’attire les

critiques de son allié chinois. La Chine s’associe ainsi à la résolution

condamnant le tir et renforçant les sanctions, votée à l’unanimité par

le Conseil de sécurité de l’ONU le 22 janvier 2013.

En dépit du ton plutôt conciliant à l’égard de la

Corée du Sud du discours télévisé du Nouvel an prononcé par Kim Jong-un,

l’annonce d’un nouveau test nucléaire souterrain réussi, le 12 février

– le troisième après ceux de 2006 et 2009 – ne fait que raviver les

tensions et suscite de nouvelles interrogations sur les capacités

nucléaires réelles de Pyongyang alors que l’entrée en fonctions de la

nouvelle présidente de la Corée du Sud, Park Geun-hye, qui semble

favorable à une politique de fermeté, ouvre une nouvelle phase dans les

relations inter-coréennes.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire