Le Kirghizstan

(République kirghize)

Capitale: Bishkek

Nom officiel: République kirghize

Population: 5 604 212 habitants (est. 2014) (rang dans le monde: 111)

Superficie: 198 500 km. car.

Système politique: république

Capitale: Bishkek

Monnaie: som

PIB (per capita): 2 500$ US (est. 2013)

Langues: kirghiz 64,7% (langue officielle), ouzbek 13,6%, russe 12.5% (langue officielle), doungane 1%, autres 8,2% (recensement 1999)

Religions: musulmans 75%, russes orthodoxes 20%, autres 5%

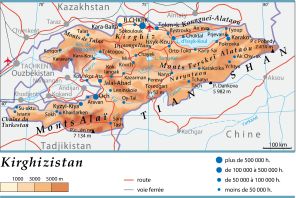

GÉOGRAPHIE

Le climat est plus humide vers l'ouest (750 mm par

an) et sec dans les petites dépressions de l'est (300 mm par an). Les

forêts (15 % du territoire) sont présentes surtout à l'ouest et laissent

place vers l'est à la végétation de climat sec.

La difficulté des communications, due, en

particulier, aux nombreux cols enneigés durant l'hiver, est accentuée

par l'irrationalité du découpage frontalier occidental, en « pince de

crabe ». La plaine de la Tchou, au nord, où se trouve la capitale,

Bichkek, est tournée vers le Kazakhstan, tandis qu'au sud-ouest le haut

bassin du Fergana, dans le district d'Och, débouche sur l'Ouzbékistan.

Ces deux régions, ainsi que le pourtour du lac de cratère Issyk-Koul,

font l'objet d'une agriculture intensive grâce à l'irrigation. Céréales,

pommes de terre et tabac constituent les principales cultures du nord

du pays, alors qu'au sud dominent les légumes et le coton. Les reliefs

montagneux, qui forment la majeure partie du territoire, sont consacrés à

l'élevage ovin extensif, activité traditionnelle des Kirghiz, et, dans

une moindre mesure, à l'élevage bovin. Le secteur agricole, largement

privatisé, procure près du tiers du produit intérieur brut (P.I.B.) et

43 % des emplois : il est considéré comme l'« épine dorsale » de

l'économie du pays, qui a atteint l'autosuffisance céréalière.

Le secteur industriel est presque exclusivement lié à

l'agriculture. Si les activités agroalimentaires se développent à

proximité des aires de production, les industries de la laine et du cuir

souffrent, quant à elles, de la perte de marchés d'exportation. Des

usines de machines agricoles sont implantées dans la région de Bichkek,

et des industries textiles du côté d'Och. Le Kirghizistan ne possède

pas, contrairement à ses voisins, de ressources en hydrocarbures. Il

reste donc fortement dépendant d'eux, notamment du Kazakhstan pour son

approvisionnement en pétrole et en gaz naturel. Le pays dispose,

cependant, de charbon ainsi que de gisements d'uranium et de métaux

(antimoine, molybdène, mercure). La récente exploitation du gisement

d'or de Koumtor, en partenariat avec le Canada, est prometteuse : on a

estimé ses réserves à 514 tonnes, ce qui le place au 8e rang

mondial. Les nombreux barrages, situés majoritairement sur le Naryn,

dans le Centre-Ouest (notamment celui de Toktogoul), permettent une

abondante production hydroélectrique, dont une partie est exportée vers

les pays voisins.

La population s'accroît à un rythme modéré, de

l'ordre de 1,6 % par an, de sorte qu'elle compte, aujourd'hui, 29 % de

jeunes âgés de moins de 15 ans. Représentant 52 % de la population

totale, les Kirghiz forment l'ethnie majoritaire. Ce peuple turc, le

moins urbanisé du pays, fournit une grande partie de la main-d'œuvre

agricole et industrielle. Sa croissance démographique est beaucoup plus

élevée que celle des Russes. Récemment sédentarisés, les Kirghiz vivent

encore largement selon un système tribal et clanique. Leur religion

musulmane sunnite demeure assez superficielle et s'accommode de

pratiques chamanistes plus anciennes. Les Russes, qui représentent un

cinquième de la population, sont concentrés dans les villes et sont

majoritaires dans la capitale, Bichkek. Ils occupent les postes

administratifs et scientifiques. Leur émigration, ainsi que celle des

Ukrainiens et des Allemands, après l'indépendance – par crainte d'une

ségrégation antieuropéenne – a pu être freinée grâce à la modération

affichée du gouvernement. Les Ouzbeks, turcs et sédentaires, constituent

le troisième plus important groupe ethnique du pays ; ils se

concentrent dans la région d'Och, frontalière de l'Ouzbékistan.

HISTOIRE

1. Des origines jusqu'à l'intégration dans l'empire tsariste

Les Kirghiz sont le peuple turc le plus anciennement connu des annales historiques. Mentionnés dès le viiie s. dans le cours supérieur de l'Ienisseï, les éleveurs transhumants kirghiz apparaissent dans le massif du Tian Shan à partir du xvie s. et sont soumis à la grande horde kazakhe puis, de 1820 à 1864, au khanat de Kokand. C'est à cette époque qu'ils se convertissent à l'islam. À la suite de l’annexion du khanat à l'empire tsariste en 1876, des révoltes politiques et sociales éclatent entre les Kirghiz et la nouvelle administration coloniale, poussant de nombreux clans à émigrer en Chine.2. La période soviétique (1917-1991)

La révolution russe de 1917 aboutit à la création d’une République socialiste soviétique autonome (RSSA) du Turkestan, dont la partie septentrionale est réorganisée en 1920 en une RSSA des Kirghiz couvrant l'actuel Kazakhstan (les Kirghiz étaient alors désignés sous le nom de Kara-Kirghiz). En 1926, la RSSA des Kirghiz est à nouveau divisée en une RSSA du Kazakhstan au nord et une RSSA du Kirghizistan au sud, avec pour capitale Frounze (actuelle Bichkek) toutes deux fédérées à la Russie, et qui deviendront en 1936 des républiques constitutives de l'URSS Le pouvoir soviétique entame à partir de 1928 une politique de sédentarisation et de collectivisation forcée des Kirghiz, encore largement nomades. Le gouvernement apparaît alors comme un des plus loyaux parmi les Républiques fédérées, d'autant plus que l'élite locale n'accède aux commandes de la République que sous Leonid Brejnev. La fin de la période soviétique est marquée par des tensions ethniques au sud du pays, notamment dans les villes d'Och et d'Ouzgen entre les Kirghiz et la minorité ouzbek du Kirghizistan en juin 1990 (171 morts).3. Le Kirghizistan indépendant

3.1. L'ère Akaïev

En matière étrangère, l'ère Akaïev est marquée par

une politique plurivectorielle : maintien de liens privilégiés avec la

Russie, qui possède depuis 1991 une base militaire à Kent ;

établissement de relations nouvelles avec la Chine, reliée à l'Asie

centrale par les cols sino-kirghiz du Torougart et d'Irkechtam ; soutien

de la coalition alliée en Afghanistan avec la location de la base

militaire de Manas (aéroport de Bichkek) à l'armée américaine.

3.2. La « révolution des tulipes »

Les élections législatives de mars 2005 sont un enjeu pour l'opposition qui vise, à défaut d'une victoire, le contrôle d'au moins un tiers du parlement national. L'opposition cherche en effet à empêcher Akaïev de réviser la Constitution pour pouvoir briguer un nouveau mandat. Les résultats accordent 92 % des sièges au parti présidentiel et seulement 6 sièges sur 75 à l'opposition, qui dénonce immédiatement des fraudes. Motivés par le succès des révolutions géorgienne et ukrainienne, les partis d'opposition, rassemblés autour de leaders charismatiques du Sud (Kourmanbek Bakiev) et du Nord (Feliks Koulov, Roza Otounbaïeva), font le siège de la capitale et parviennent à renverser, le 24 mars 2005, Askar Akaïev, qui se réfugie en Russie. Un gouvernement intérimaire d'union nationale se constitue autour des trois leaders. K. Bakiev est élu président de la République en juillet 2005. Il nomme F. Koulov Premier ministre.3.3. La dérive autoritaire et népotique de Kourmanbek Bakiev (2005-2010)

L'euphorie post-révolutionnaire cède rapidement le pas à une instabilité politique et au développement de la criminalité. F. Koulov démissionne en 2006 pour dénoncer une révision constitutionnelle qui renforce les pouvoirs du président. K. Bakiev déçoit rapidement tous les espoirs de changements en installant ses proches aux postes clés (renseignements, diplomatie), notamment dans les secteurs de l'économie – énergie et télécommunications –, où se jouent les privatisations. Le parti pro-présidentiel Ak Jol remporte près de 80 % des voix aux élections législatives de décembre 2007. Depuis, l'opposition ne cesse de réclamer la démission de K. Bakiev et le retour à un équilibre des pouvoirs exécutif et législatif. Malgré l'absence de réformes réelles, le président joue de la position stratégique de son pays et des antagonismes entre Russes et Américains qui disposent sur place d'installations militaires, pour se rendre indispensable. Après avoir menacéde fermer la base militaire américaine de Manas, point d'appui logistique essentiel pour les opérations de l'OTAN en Afghanistan, il décide finalement, en juillet 2009, de renouveler, à la hausse, le bail américain, tout en autorisant la Russie à ouvrir une seconde base, dans le cadre de l'Organisation du traité de sécurité collective.

Sa réélection, le 23 juillet 2009, avec 76 % des

voix, loin devant le principal candidat de l'opposition, Almazbek

Atambaïev (8 % des suffrages), entraîne des heurts entre la police et un

groupe d'une cinquantaine d'opposants qui dénonce des fraudes. L'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe (OSCE) déplore de nombreuses irrégularités.

3.4. L'opposition s'empare du pouvoir (avril 2010)

Le 7 avril 2010, le président Kourmanbek Bakiev est renversé. Les troubles, déclenchés par une augmentation brutale des prix de l'électricité et du chauffage, ont commencé dès le début de l'année. De nature sociale et économique, les revendications, soutenues par l'opposition, prennent rapidement un tour politique et animent plusieurs manifestations à l'occasion de la commémoration de la « révolution des tulipes ». Le 6 avril les manifestants prennent le contrôle du bâtiment de l'administration régionale à Talas, au nord du pays, avant d'être violemment réprimés par la police. Le 7 avril, à Bichkek, ils investissent en quelques heures le Parlement, la présidence, le ministère de la Justice et la télévision d'État, entraînant la chute du gouvernement et du président Bakiev, qui prend la fuite et finit par trouver asile en Biélorussie où il refuse de démissionner. Les violences auraient fait 75 morts et plus d'un millier de blessés.

Un gouvernement provisoire, composé de 14 membres de

l'opposition et dirigé par Roza Otounbaïeva, ex-ministre des Affaires

étrangères et égérie de la « révolution des tulipes », prend les rênes

du pouvoir dans l'attente de nouvelles élections pluraliste et

transparentes.

Mais son autorité sur le pays reste précaire et,

surtout, la chute du régime ébranle le fragile équilibre territorial,

ethnique et religieux du pays entre la population kirghize majoritaire

– dont les élites sont toutefois en grande partie russifiées – et les

deux plus importantes minorités nationales, russe d’une part dans le

Nord (dans la province de Tchouï qui abrite la capitale Bichkek

notamment) ouzbèke d’autre part, présente surtout dans le Sud. Aux

relations particulièrement tendues entre Kirghiz et Ouzbeks dans

certaines provinces méridionales (Djalal-Abad, Och, Batken) se superpose

l’opposition économique et politique entre le Nord plus industrialisé

et européanisé et le Sud rural, plus conservateur et davantage islamisé,

surtout au sein de la minorité ouzbèke.

C'est ainsi qu'en mai, confronté à une reprise des

troubles ethniques et à des risques d'embrasement, le gouvernement

provisoire instaure l'état d'urgence dans la région de Djalal-Abad, fief

du président déchu, au sud du pays. L'instabilité persiste et, du 10 au

15 juin, le pays bascule dans le conflit interethnique : appuyés par

des blindés, des Khirghiz se livrent, à Och (dans la vallée du Fergana,

région multiethnique où les Ouzbeks représentent 40 % de la population

locale) et à Djalal-Abad, à des pogroms anti-ouzbeks, faisant des

milliers de morts et des centaines de blessés et poussant quelque

400 000 personnes vers l'Ouzbékistan.

3.5. L’instauration du régime parlementaire

En dépit de la persistance des tensions dans le sud du pays, le premier régime parlementaire d’Asie centrale est institué après une approbation par référendum le 27 juin. Bien qu’élu pour 6 ans au suffrage universel, le président de la République voit ses prérogatives limitées tandis que le Premier ministre est choisi par les députés du parlement unicaméral, le Jogorku Kenesh (Conseil suprême). En octobre, cinq partis sur les 29 en lice parviennent à faire élire des représentants. Cependant, en raison du fort taux d’abstention (46 %) et des suffrages portés sur les formations ne franchissant pas le seuil nécessaire pour obtenir des élus, cette assemblée ne représente que 36 % de l’électorat. De plus, ces résultats reflètent la fracture territoriale du pays : avec 28 sièges, le parti nationaliste Ata-Jurt, qui reçoit notamment l’appui des partisans du président déchu K. Bakiev (lequel sera condamné par contumace en février 2013 pour abus de pouvoir), arrive en tête, réalisant ses meilleurs scores dans le sud du pays. Viennent ensuite les forces composant la précédente alliance de l’opposition démocratique qui s’imposent surtout dans le nord : le parti social-démocrate (PSDK, 26 députés), l’Ar-Namys (pro-russe, dirigé par le Général F. Koulov, favorable à un pouvoir fort, 25 sièges qui reçoit notamment l’appui de la minorité ouzbèke), le parti républicain, récemment créé, Respublika (23 sièges) et le parti socialiste réformiste Ata-Meken (19 sièges).

Alors que les partis peinent à s’entendre sur le

partage du pouvoir, c’est finalement Almazbek Atambaïev du PSDK qui est

investi comme Premier ministre en décembre. Ce dernier remporte

également l’élection présidentielle d’octobre 2011 succédant à la

présidente par intérim R. Otounbaïeva. Avec 63 % des suffrages dès le

premier tour de scrutin, sa victoire est contestée par ses rivaux, les

deux candidats nationalistes Kamtchybek Tachiev, du parti Ata-Jurt et

Adakhan Madoumarov, leader du parti du Kirghizistan uni. Omurbek Babanov

(fondateur du parti Respublika) est choisi par une large majorité de

députés comme Premier ministre

Cette transition démocratique s’avère cependant

fragile et les tensions politiques restent vives. En septembre 2012,

accusé de corruption par certains de ses adversaires et forcé de

démissionner, le Premier ministre est remplacé par Jantoro Satybaldiev,

sans parti, originaire de la région d’Och dont il a été gouverneur.

Au plan extérieur, le Kirghizistan resserre ses

relations avec la Russie avec laquelle il est déjà lié dans le cadre de

l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC, 2003). Tandis que

la fermeture de la base militaire aérienne de Manas est prévue pour

2014 dans la perspective de la fin de la mission de la FIAS/ISAF en

Afghanistan, A. Atambaïev et Vladimir Poutine

signent en septembre 2012 un accord prolongeant de 15 ans, à compter de

2017, la présence des forces militaires russes implantées dans le pays.

Parallèlement, la dette kirghize due à la Russie est annulée tandis

qu’est prévu un renforcement de la coopération économique dans le

secteur énergétique. Enfin, le pays poursuit ses discussions en vue de

son adhésion à l’Union douanière prônée par la Russie au sein de la

Communauté eurasiatique.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire