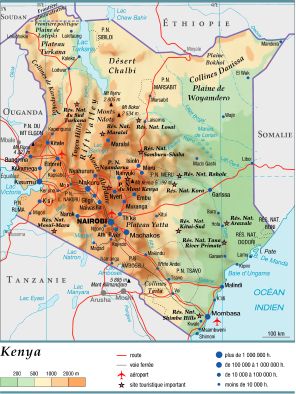

Le Kenya

Capitale: Nairobi

Nom officiel: République du Kenya

Population: 45 010 056 habitants (est. 2014) (rang dans le monde: 31)

Superficie: 582 650 km. car.

Système politique: république

Capitale: Nairobi

Monnaie: shilling kenyan

PIB (per capita): 1 800$ US (est. 2013)

Langues: anglais (langue officielle), kiswahili (langue officielle), plusieurs langues indigènes

Religions: protestants 47,4%, catholiques romains 23,3%, autres chrétiens 11,8%. musulmans 11,1%, traditionnalistes1,6%%, autres 1,7%, aucune 2,4%, non spécifié 0,7% (recensement 2009)

GÉOGRAPHIE

L'Ouest, montagneux et volcanique, est le domaine des cultures du café et du thé et de l'horticulture (produits exportés par Mombasa). Dans l'Est, formé de plaines, se localisent des plantations de canne à sucre, de bananiers et de sisal. L'élevage est développé, mais revêt souvent une plus grande valeur sociale qu'économique. Le tourisme (réserves d'animaux et littoral aux récifs coralliens) comble une partie du déficit de la balance commerciale. La population, rapidement croissante, juxtapose une quarantaine de groupes ethniques (les Kikuyu étant les plus nombreux).1. Le milieu naturel du Kenya

1.1. Le relief

Le relief est très diversifié. À l'est, le long de

l'océan Indien, la côte, de 400 km de long, tantôt marécageuse et

envahie par la mangrove, tantôt sableuse, est bordée d'îlots et de

barrières coralliennes. Là affleurent des terrains sédimentaires allant

du quaternaire au Karroo (fin du paléozoïque et début du mésozoïque).

Elle se rétrécit du nord au sud. Hauteurs et dépressions, exploitant

l'inégale résistance des sédiments crétacés et tertiaires, s'y

succèdent. Les régions basses périphériques, au nord et à l'est,

monotones, proviennent d'aplanissements du socle (comme dans le pays

nyika, entre Nairobi, la capitale et Mombasa) ou d'épanchements

volcaniques. Leur désolation est accentuée par la sécheresse, par

exemple dans la région du Marsabit. Des hauteurs isolées les accidentent

localement : reliefs résiduels dans le socle (Kamba, Taita),

alignements de cônes volcaniques (Chluyu). Depuis la région côtière,

l'altitude s'élève vers l'intérieur, constitué en majeure partie par des

plateaux élevés dans le socle précambrien, qui constitue une pénéplaine

monotone parsemée d'inselbergs.

La coupure brutale de la Rift Valley,

dépression tectonique de 40 à 80 km de largeur, bombement de

l'effondrement du vieux socle cristallin, divise ces plateaux en des

hautes terres orientales, où se trouve la capitale, Nairobi (1 600 m),

et en des hautes terres occidentales, qui descendent vers le lac Victoria,

dont le Kenya est riverain. Elle est dominée par les escarpements

vertigineux des monts Aberdare, à l'est, et du Mau Escarpement, à

l'ouest. Dans la région de la Rift Valley, le socle disparaît

entièrement sous d'énormes épanchements volcaniques. Le fond du Rift,

très irrégulier, forme lui-même une zone d'altitude. Il s'élève par

paliers du lac Turkana au lac Naivaska, avant de redescendre vers le lac

Natron, à la frontière tanzanienne. Il existe dans le fond de la Rift

Valley de nombreux volcans récents (Suswa, Longonot, Menengai). Cette

zone est parfois hachée d'un dense réseau de failles méridiennes. Sur

les hautes terres orientales, le mont Kenya (5 194 m), au nord de Nairobi, est un vieil édifice volcanique disséqué par les glaciers quaternaires et actuels. Le mont Elgon est un autre volcan imposant.

De part et d'autre du Rift, les Hautes Terres

orientales et occidentales présentent une morphologie différente. Vers

l'est s'étendent des planèzes assez régulières. À l'ouest, en revanche,

les épanchements volcaniques sont moins considérables. Le socle,

cisaillé de failles, apparaît plus souvent : blocs soulevés (pays nandi

et kisii, plateau luhya) ou parties effondrées (fossé du Kavirondo, près

du lac Victoria).

Une série de lacs jalonnent le fossé tectonique : au nord, le plus grand, le lac Turkana, long de 250 km et large de 40, puis, vers le sud, les lacs Hannington, Baringo, Nakuru, Elmenteita, Naivasha, Magadi et Natron. À l'extrême sud-ouest, les plateaux plongent vers le lac Victoria qui pénètre dans le Kenya par une profonde échancrure, le golfe du Kavirondo.

1.2. Les pluies et les températures

1.3. Le réseau hydrographique

Le réseau hydrographique, désorganisé par les bouleversements survenus au tertiaire, est encore inadapté. La Rift Valley est une zone endoréique. Peu de cours d'eau parviennent à l'océan. Les seuls qui soient d'importance sont le Tana et la Galana. Au nord-ouest, la Kerio et la Turkwel sont tributaires du lac Turkana. Les formations végétales les plus répandues sont les formations ouvertes, de la savane-parc aux steppes du Nord en passant par les savanes herbeuses, domaine des herbivores et des carnassiers.1.4. Les formations végétales

La grande forêt humide équatoriale n'est conservée qu'en lambeaux exigus sur les hautes terres centrales et sur la côte. Les régions basses sont le domaine des grandes étendues de formations sèches – steppes et savanes à acacia, bush rabougri, voire déserts dans le Nord. Les régions hautes (notamment le mont Kenya et les Aberdare) sont caractérisées par une végétation plus riche, véritable mosaïque disposée selon l'altitude et l'orientation des versants. Présentes entre 1 600 et 2 700 m, les forêts, qui ont été réduites par l'activité humaine, sont souvent remplacées par des formations herbeuses à pennisetum (kikuyu grass) et cynodon (star grass). Plus haut s'étendent des zones de bambous, une forêt d'altitude chargée d'épiphytes et des prairies alpines, au-dessus de 3 700 m. Outre une pluviosité relativement favorable, les régions hautes disposent de sols variés le long des versants, plus riches sur les coulées basaltiques bien que fort honorables sur le socle. On peut alors comprendre que l'opposition des densités, la répartition sommaire du territoire entre régions pastorales et agricoles a des fondements essentiellement écologiques.2. La population du Kenya

Les étrangers sont près de 200 000, dont une moitié

environ d'Asiatiques. Beaucoup de grands propriétaires européens

– surtout britanniques – des hauts plateaux kényans (les white highlands,

au temps de la colonisation) ont quitté le pays après l'indépendance.

Un tiers environ de la population est chrétienne. Les musulmans (dont

les ismaéliens, fidèles de l'Aga Khan), peu nombreux, se trouvent

surtout sur le littoral. La population se concentre sur les hautes

terres du Sud-Ouest, sur la côte et dans la région du lac Victoria.

Les caractéristiques démographiques de la

population sont celles des pays d'Arique subsaharienne : très faible

taux d'urbanisation (30 %), forte croissance démographique, taux de

mortalité infantile élevé (59 ‰) et faible espérance de vie (56 ans à la

naissance pour les hommes).

Les villes les plus importantes sont la capitale, Nairobi, et Mombasa, premier port de l'Afrique orientale. Après ces deux grandes villes viennent quatre villes moyennes (Nakuru, Kisumu, Eldoret et Thika) et une série de petites villes (les plus importantes étant Nanyuki, Kitale, Malindi, Kericho et Nyeri).

3. L'économie du Kenya

Le Kenya représente la principale économie de l'Afrique de l'Est. L'agriculture reste, de loin, le premier secteur d'activité, mais c'est le tourisme qui est devenu la principale source de devises étrangères, avec notamment les réserves d'animaux, à l'intérieur du pays, et le littoral, avec ses récifs coralliens.3.1. L'agriculture

L'agriculture occupe près de 70 % de la population active, et la production agricole assure encore environ le quart du produit intérieur brut, bien qu'une très faible partie des terres exploitables soit mise en culture. Plus de la moitié des surfaces cultivées sont consacrées au maïs, aliment de base de la population. Les autres cultures vivrières sont le millet, le sorgho, la manioc, la patate douce. De grandes propriétés (50 % des terres cultivables) et plantations héritées de la colonisation subsistent aux côtés des petites exploitations concédées aux Africains (500 000 réinstallés sur 600 000 ha dès 1970 aux termes d'un vaste programme de rachat des terres financé en partie par la Grande-Bretagne). L'Ouest, montagneux et volcanique, est le domaine des cultures de café et de thé, principaux produits d'exportation. Les sols les plus riches se situent autour d'Eldoret, de Nakuru et de Kitale, où se trouvent les derniers colons (15 % des terres cultivées). Le Kenya est devenu le second exportateur mondial de thé, mais les exportations de café ont décliné. Dans les plaines de l'Est se localisent des plantations de canne à sucre, de fruits tropicaux (bananes), de sisal et de coton. Aux cultures commerciales s'ajoutent les agrumes, le pyrèthre (dont le pays fournit près de 70 % de la production mondiale) et, plus récemment, l'horticulture, à l'ouest, notamment la production et l'exportation de roses vers l'Europe. L'élevage (bovins, ovins, caprins) est important, mais revêt souvent une plus grande valeur sociale qu'économique. Seul le cheptel situé sur les hauts plateaux, en partie propriété des Européens, est rentable. Les terres les plus riches se situent autour d'Eldoret, Nakuru et Kitale.3.2. L'industrie

Il existe peu de ressources naturelles ou minières, excepté la géothermie et le carbonate de soude du lac Magadi. L'industrie kenyane est une des plus diversifiées d'Afrique orientale. Elle s'est développée dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la métallurgie, du textile et de la chimie. Elle se localise surtout à Nairobiet à Mombasa, les deux principales villes. La raffinerie de pétrole de Mombasa fournit les pays voisins, et plusieurs firmes ont monté des usines d'assemblage automobile (dont Volkswagen et Fiat). Cependant, tourné essentiellement vers le marché intérieur, l'industrie n'exporte guère, à l'exception du textile, qui profite de l'ouverture du marché nord-américain.3.3. Les ressources financières

Le secteur bancaire est en expansion. Le tourisme s'appuie sur l'exceptionnel patrimoine faunistique des grands parcs naturels (Amboseli, Masaï-Mara, Samburu-Shaba, Tsavo) et sur la valorisation du littoral. Les recettes du tourisme international comblent une partie du déficit de la balance commerciale. Les principaux clients et fournisseurs du Kenya sont la Grande-Bretagne, le Japon, l'Allemagne et les États-Unis. La dette extérieure pèse, avec la poussée démographique, sur l'avenir de l'économie. Le pays est en partie dépendant des transferts de fonds de sa diaspora.3.4. Les sites du Kenya classés à l'Unesco

Plusieurs sites du Kenya sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco :– parc national et forêt naturelle du mont Kenya ;

– parcs nationaux du lac Turkana ;

– vieille ville de Lamu ;

– forêts sacrées de kayas des Mijikenda ;

– Fort Jésus, Mombasa ;

– réseau des lacs du Kenya dans la vallée du Grand Rift.

HISTOIRE

1. Les origines

Les plus anciens vestiges fossiles des ancêtres de l'homme, appartenant au genre Australopithecus (4 millions-1,5 million d'années), ont été découverts dans la Rift Valley. Des restes datés de 2 millions d'années d'Homo habilis – premier représentant du genre Homo – ont également été mis au jour, ainsi que ceux de leur descendant.

Le territoire de l'actuel Kenya a été peuplé par des

vagues d'immigration successives venues d'horizons différents, qui ont

progressivement supplanté les premiers habitants, des populations

proches des Pygmées et des Bochimans,

vivant de chasse et de cueillette. Les peuples couchitiques sont venus

du nord-est de l'Afrique et des hauts plateaux éthiopiens, les Bantous – Kikuyus,

Kambas, Chaggas et Luhyas – sont partis du sud-ouest de l'Afrique et

les peuples nilotiques sont arrivés du Soudan méridional

– principalement les Kalenjins, pasteurs et agriculteurs, qui occupent

les hautes terres de l'ouest du Kenya. Les Luos, peuple hamite, arrivent

sur la côte orientale du lac Victoria au début du xvie siècle, et s'établissent au milieu des Bantous.

À partir du xviie siècle,

de grandes vagues de migration quittent le Soudan et le nord-ouest du

Kenya voit l'arrivée des Turkanas, et, plus au sud, des Masais, pasteurs et guerriers, souvent restés jusqu'à aujourd'hui fidèles à leurs coutumes ancestrales.

2. La civilisation swahilie et l'intrusion portugaise

Les navigateurs arabes fréquentent très tôt le littoral est-africain, à Mombasa, Malindi, Manda, Paté et Lamu, pour ne parler que des ports kényans, où ils achètent de l'or, de l'ivoire et des esclaves. Ce commerce est particulièrement florissant au xve siècle. Un métissage s'opère avec les populations bantoues du littoral, et donne naissance à une brillante civilisation et à une langue, le swahili, mélange de bantou et d'arabe, qu'illustre une remarquable littérature poétique.

Les Portugais, apparus en 1497 dans l'océan Indien,

aident d'abord les cités swahilies à repousser l'invasion d'une tribu

cannibale, les Zimbas. Décidés à monopoliser le commerce maritime, ils

s'emparent en 1593 de Mombasa (où ils construisent le célèbre Fort Jésus), et occupent les autres ports du littoral de Lamu à Kilwa.

En 1698, Mombasa est conquise par des Arabes d'Oman, qui vont à nouveau contrôler le littoral durant tout le xviiie siècle.

Tout en se livrant au commerce, ils développent une agriculture de

plantation qui utilise une main-d'œuvre servile importée de l'intérieur.

La présence arabe entraîne une islamisation partielle de la population

côtière. Les peuples de l'intérieur n'ont pas connu d'organisations

monarchiques analogues à celles des sociétés interlacustres de

l'Ouganda, et résistent moins bien qu'elles aux vagues d'immigration.

Les Masais font régner l'insécurité dans la région des hauts plateaux et

rendent impraticables les circuits du commerce de Mombasa avec le

royaume du Buganda (en Ouganda), qui doit alors s'effectuer par

l'actuelle Tanzanie.

3. La colonisation britannique

3.1. Partage de l'Afrique de l'Est entre l'Allemagne et le Royaume-Uni

La pénétration missionnaire précède de peu la colonisation et le partage de l'Afrique entre les puissances occidentales à la conférence de Berlin (1885). En 1886, le Premier ministre britannique, lord Salisbury, signe un accord avec le chancelier allemand Bismarck pour délimiter les zones d'influence en Afrique de l'Est : les revendications du Royaume-Uni sur le Kenya sont reconnues, en même temps que celles de l'Allemagne sur l'actuelle Tanzanie continentale. En 1888, la British East Africa Company, qui avait obtenu du sultan de Zanzibar la concession de la majeure partie du pays et loué à bail la zone côtière, cède ses droits à la Couronne britannique.3.2. Du protectorat à la colonie britannique

En 1895, l'ensemble du pays est placé sous protectorat britannique, avant de devenir une colonie en 1920. Le chemin de fer de Mombasa atteint Kisumu, sur le lac Victoria, en 1901. Des colons britanniques arrivent dès 1896, souvent des aristocrates, comme lord Delamere, qui veut faire du Kenya une colonie de peuplement. Ils emploient une nombreuse main-d'œuvre africaine sur de vastes plantations situées sur les « hautes terres », bientôt surnommées, à Londres, « le jardin de la Chambre des lords ». Les Indiens, introduits en grand nombre pour la construction du chemin de fer Mombasa-Kisumu, réclament une place dans l'administration du pays. Entre les deux guerres, l'explosion démographique des Kikuyus accélère la création d'un prolétariat à Nairobi. En 1925, Joseph Kangethe et Jomo Kenyatta créent la Kikuyu Central Association (KCA), qui réclame la restitution des « hautes terres » à son peuple.3.3. La révolte Mau-Mau et l'ascension de Jomo Kenyatta

Après 1945, le Royaume-Uni accorde progressivement une place aux Indiens puis aux Africains dans le Conseil législatif local, surtout après la révolte des Kikuyus, connue sous le nom de « Mau-Mau », qui, de 1952 à 1956, ébranle le système colonial, malgré une très dure répression : pour une trentaine de Blancs assassinés, les forces de l'ordre abattent 11 000 Noirs et en internent 90 000, tandis que J. Kenyatta, accusé d'être l'instigateur du mouvement Mau-Mau, est arrêté et condamné à sept ans de prison.

La rébellion terminée, deux partis politiques

africains se forment sur une base régionale, créant une coupure entre

Kikuyus et Luos d'une part, Kalenjins et populations bantoues de la côte

d'autre part. Le premier, la Kenya African National Union (KANU), se

réclame de J. Kenyatta, et le second, la Kenya African Democratic Union

(KADU), plus modéré et fédéraliste, a pour chef Ronald Ngala.

4. Depuis l'indépendance (1963-)

4.1. Jomo Kenyatta (1963-1978)

Une certaine agitation est entretenue par un

mouvement qui se réclame des Mau-Mau, tandis que les populations

somalies du Nord réclament leur rattachement à la Somalie, qui a

toujours revendiqué une partie de cette région. En 1968, une vague

xénophobe aboutit à l'expulsion de milliers de commerçants indiens,

moins toutefois que dans l'Ouganda voisin. De 180 000, le nombre des

Indiens au Kenya tombe alors à 120 000. En juillet 1969, le jeune

ministre (luo) Tom Mboya, pro-occidental et considéré comme le dauphin

de J. Kenyatta, est assassiné à Nairobi. J. Kenyatta fait alors arrêter

O. Odinga et interdit la KPU. Kenyatta est réélu à la présidence en

novembre, et, aux législatives de décembre, seule la KANU est autorisée à

présenter des candidats.

En septembre 1974, J. Kenyatta, qui vient de décréter

le swahili langue nationale, est réélu pour cinq ans, tandis que divers

scandales éclaboussent sa famille, dont sa fille, maire de Nairobi.

Entre 1975 et 1977, le régime procède à une série d'arrestations, dont

celle du grand écrivain kényan, Ngugi Wa Thiongo.

4.2. La présidence de Daniel Arap Moi (1978-2002)

J. Kenyatta meurt le 22 août 1978, et le vice-président, Daniel Arap Moi, un Kalenjin, lui succède. Le régime se durcit et le monopartisme est officiellement instauré en juin 1982. La stabilité du régime est sérieusement troublée, en août de la même année, par une tentative de coup d'État, fomentée par des éléments de l'armée de l'air. Des émeutes éclatent à Nairobi, qui font 150 morts, mais les unités militaires et la police restées fidèles au gouvernement forcent les rebelles à se rendre. Le président Moi dissout l'armée de l'air et ordonne 8 000 arrestations.

L'apparition en 1986 du mouvement Mwakenya (gauche

révolutionnaire) inquiète le gouvernement, qui fait procéder à de

nombreuses arrestations. Deux vieux alliés politiques du président Moi

sont mis à l'écart (le ministre de la Justice, Charles Njonjo, en 1983 ;

le vice-président, Mwai Kibaki,

un Kikuyu, en 1988), et plusieurs journaux sont interdits. Une réforme

des procédures électorales, en 1986, qui oblige les électeurs à

s'aligner en file derrière leur candidat, est fortement critiquée,

notamment par les Églises. Cette mesure sera maintenue en 1990, tandis

que l'assassinat inexpliqué du ministre des Affaires étrangères, Robert

Ouko, provoque une vive émotion.

L'intolérance du régime pousse les États-Unis à lier

désormais leur aide au respect des droits de l'homme, et le gouvernement

rétablit le multipartisme en décembre 1991. Mais, aux élections

pluralistes de décembre 1992 (marquées par des irrégularités),

l'opposition divisée est battue par le président Moi, qui est reconduit

dans ses fonctions, et la KANU obtient la majorité au Parlement. Le

gouvernement formé en janvier 1993 est composé exclusivement de membres

de l'ancien parti unique. Dans la Rift Valley, les Kikuyus sont l'objet

de brimades de la part des Kalenjins et des Masais, qui veulent

s'approprier leurs terres, provoquant des troubles graves

(1 500 victimes).

L'opposition relève la tête avec la création de

nouveaux partis, dont le Forum for the Restoration of Democracy (FORD),

que préside Oginga Odinga (ce dernier meurt en 1994). Un parti islamique

fondé par Cheikh Balala s'implante à Mombasa. Le FORD se scinde en deux

organisations rivales, le FORD-Kenya et le FORD-Asili, que dirige un

ancien ministre, Kenneth Matiba. En 1995, une autre formation de

l'opposition, Safina (« l'arche de Noé », en swahili), porte à sa tête

un Blanc de nationalité kényane, Richard Leakey (fils du célèbre

paléo-anthropologue Louis Leakey).

Les divisions de l'opposition permettent cependant au

président Moi de remporter les élections présidentielle et législatives

de 1997. Il est réélu en devançant M. Kibaki et Raila Odinga (le fils

de Oginga Oginga Odinga), tandis que la KANU obtient 107 des sièges de

l'Assemblée nationale contre 103 à l'opposition, éclatée en une dizaine

de formations.

En politique étrangère, le Kenya avait, en 1980,

accordé des facilités militaires aux États-Unis, mais avait renouvelé,

en 1987, son traité de défense avec l'Éthiopie, alors marxiste, pour

disposer d'un allié en cas de conflit avec la Somalie. Les relations

souvent tendues avec l'Ouganda et la Tanzanie avaient provoqué, en 1977,

la dissolution de la Communauté économique est-africaine mise sur pied

par les Britanniques. Cette communauté a été restaurée en 1994 par un

traité entre les chefs d'État de l'Ouganda, de la Tanzanie et du Kenya.

Par ailleurs, en 1996 et 1998, Nairobi a abrité, sans résultat probant,

des conférences de réconciliation entre les factions armées de Somalie.

Depuis l'attentat perpétré, le 7 août 1998, contre l'ambassade

américaine à Nairobi, le Kenya opère un rapprochement avec États-Unis

face au terrorisme, confirmé par la visite du secrétaire d'État Colin

Powell, en 2001 puis en 2005.

4.3. Alternance démocratique sur fond de crise post-électorale

Le président Moi accepte les termes de la Constitution qui lui interdisent de solliciter un nouveau mandat, mais, désireux de garder la haute main sur sa succession, il impose à la KANU la candidature du jeune Uhuru Kenyatta, fils du « père de l'indépendance », Jomo Kenyatta. Ce choix d'un homme sans expérience politique se heurte à l'hostilité des prétendants de longue date et de nombreux membres du parti au pouvoir, dont plusieurs rejoignent les rangs de l'opposition.

Cette dernière, rassemblée au sein de la National

Rainbow Coalition (NARC, ou Coalition nationale Arc-en-ciel), remporte

très largement les élections générales du 27 décembre 2002, dont les

observateurs locaux et internationaux soulignent la fiabilité et la

transparence. Son candidat, Mwai Kibaki, un Kikuyu, remporte l'élection

présidentielle avec 62,2 % des suffrages devant U. Kenyatta (31,3 %). À

l'Assemblée, la NARC obtient la majorité absolue en gagnant 125 sièges

contre 64 à la KANU.

M. Kibaki échoue à mettre en œuvre la plupart de

réformes promises pendant la campagne électorale. En dépit de la

création d'une commission indépendante (chargée notamment de réexaminer

l’affaire Goldenberg, qui plombe l'économie kényane depuis 1992) la

lutte contre la corruption – « un mode de vie au Kenya » – s'avère

rapidement inopérante, si bien que les pays donateurs interrompent leur

aide dès 2005. Malgré l'essor du tourisme, le délabrement des

infrastructures n'est pas enrayé, la croissance reste modeste et les

inégalités sociales demeurent fortes.

Annoncée « dans les cents jours », la réforme de la

Constitution divise profondément la coalition gouvernementale. La

modification de la Loi fondamentale faisait partie des engagements qui

avaient permis à la NARC d'être élue triomphalement lors des élections

de 2002. Le poste de Premier ministre faisait également partie du pacte

préélectoral scellé avec R. Odinga, l'opposant historique, qui avait

permis la victoire de la NARC. En échange des votes de son fief de

l'ouest du pays, celui-ci devait obtenir, en cas de victoire, ce poste

créé sur mesure. Le 21 novembre 2005, les Kenyans rejettent par 58,3 %

de « non » le projet de réforme constitutionnelle soumis à référendum.

Prenant acte de cet échec, le président Kibaki annonce un remaniement

ministériel : limogé, R. Odinga et le PLD forment avec la KANU une

alliance appelée Orange Democratic Movement (ODM), dont une faction

dissidente, dirigée par Kalonzo Musyoka, deviendra en août 2007

l'ODM-Kenya.

Après une campagne électorale d'une grande violence

(près de 80 morts), les élections générales du 27 décembre 2007 se

déroulent dans le calme. L'ODM remporte très largement les législatives

avec 99 sièges devant le camp présidentiel restructuré autour du Party

of National Unity (PNU, 43 sièges), sans toutefois obtenir la majorité

absolue. Le 30 décembre, la commission électorale annonce la victoire

– avec une avance de quelque 230 000 voix devant R. Odinga (ODM) – du

président sortant, M. Kibaki, qui prête aussitôt serment. Dénonçant une

fraude massive dans le décompte des votes, R. Odinga appelle ses

partisans à manifester contre la « victoire volée ». S'ouvre alors un

cycle de violences, prenant parfois, notamment dans la vallée du Rift,

l'allure de conflits interethniques, mais également nourries par

d'anciennes rivalités foncières. Au terme de deux mois d'affrontements,

le bilan sera de 1 200 morts et de 600 000 personnes déplacées.

Après l'annonce, le 8 janvier 2008, par le président

sortant de la composition partielle d'un gouvernement de « large

ouverture », l'ODM exige une médiation internationale. Celle-ci, après

l'échec d'une tentative lancée par le président ghanéen John Kufuor, est

poursuivie par l'ex-secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan,

qui parvient à arracher un accord de partage du pouvoir entre M. Kibaki

et R. Odinga le 28 février. Le 13 avril, le premier nomme R. Odinga à

la tête d'un gouvernement de coalition composé de 41 membres et au sein

duquel Musalia Mudavadi, le numéro deux de l'ODM, et U. Kenyatta, sont

tous deux nommés vice-Premiers ministres.

En avril et août 2010, une nouvelle Constitution est

finalement adoptée et largement approuvée par référendum. Promulguée le

27 août, elle prévoit un plus grand équilibre entre pouvoirs et

d’importantes limitations des prérogatives présidentielles : institution

d’un Sénat représentant les comtés et d’une Cour suprême ; procédure de

destitution (impeachment) par les deux assemblées du président qui ne

peut plus dissoudre le Parlement ; garantie des libertés civiles dans

une Déclaration des droits (Bill of Rights) ; décentralisation… Par

ailleurs, une politique foncière visant une répartition plus équitable

des terres y est explicitement inscrite. Tandis qu’un calendrier est

fixé pour l’application de la nouvelle loi fondamentale, le poste actuel

de Premier ministre est provisoirement maintenu jusqu’aux prochaines

élections générales, date à laquelle le texte devrait entrer pleinement

en vigueur.

Présent dans de nombreuses opérations de maintien de

la paix, le Kenya s'implique dans la coopération contre le terrorisme et

renforce ses liens avec Israël après l'attentat du 28 novembre 2002

visant un hôtel de Mombasa où séjournaient des Israéliens. Sur le plan

régional, il mène une intense politique de médiation. Il accueille les

pourparlers de paix sur la Somalie, ouverts en octobre 2002 sous l'égide

de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) mais

s’engage aussi militairement dans la lutte contre les milices islamistes

chabab en les délogeant notamment de leur bastion de Kismaayo en 2012.

Le Kenya est également le principal médiateur dans le conflit

intersoudanais, auquel met un terme la signature, le 9 janvier 2005 à

Nairobi, d'un accord global par le gouvernement et le chef du SPLM/SPLA,

John Garang.

4.4. Les élections de 2013 et la victoire d’Uhuru Kenyatta

En mars 2013, Uhuru Kenyatta, candidat de l’alliance nationale (TNA issue du PNU) mais inculpé par la Cour pénale internationale (CPI) de crimes contre l'humanité pour sa responsabilité dans les violences postélectorales de 2007, est élu de justesse à la présidence de la République avec 50,07 % des voix. Alors que le taux de participation atteint un niveau sans précédent (86 %), son principal adversaire R. Odinga (ODM) finit par accepter sa défaite, soucieux d’éviter de nouvelles violences.

U. Kenyatta a dû s’assurer du soutien non seulement

des Kikuyus, dont il est lui-même issu et dont il parle et utilise la

langue, mais aussi d’autres ethnies – aucune n’étant majoritaire – dont

celle des Kalenjin (la troisième du pays) représentée par son

vice-président William Ruto (parti républicain uni, URP). Ce dernier

(qui avait soutenu R. Odinga en 2007) est également poursuivi par la CPI

pour les mêmes motifs que le président. Au lieu de les desservir, ces

inculpations semblent bien avoir joué en faveur du fils du père de la

nation et de son allié. Cet accord au sommet se traduit au niveau

parlementaire par la Jubilee Alliance coalition, formée principalement

par l’alliance nationale et l’URP qui vient en tête des élections

législatives et s’assure, avec ses alliés extérieurs dont le Forum

démocratique uni de Musalia Mudavadi, d’une majorité au parlement. Le

Mouvement démocratique orange (ODM), qui reste le premier parti, prend

la tête de l’opposition.

Les craintes d’une réédition des troubles

post-électoraux de 2007 dissipées, le nouveau président entre en

fonctions le 9 avril après l’annonce d’un programme axé notamment sur

une redistribution des richesses et un juste accès à la terre, le

développement économique, la lutte contre l’insécurité et la

préservation de l’unité nationale par delà les clivages ethniques.

S’il est soutenu par l’Union africaine et l’Afrique

du Sud dans son affrontement avec la justice internationale, il doit

aussi faire face au défi du terrorisme à la suite de l’attaque

meurtrière dans un centre commercial au cœur de Nairobi commis par un

commando les 21-24 septembre en représailles à l’intervention du Kenya

contre les milices chabab en Somalie.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire