Le Cameroun

Capitale:Yaoundé

Nom officiel: République du Cameroun

Population: 23 130 708 habitants (est. 2014) (rang dans le monde:58)

Superficie: 475 440 km. car.

Système politique: république, régime présidentiel multipartiste

Capitale:Yaoundé

Monnaie: franc de la Coopération Financière en Afrique Centrale

PIB (per capita): 2 400$ US (est. 2013)

Langues: 24 langues africaines importantes, anglais et français (langues officielles)

Religions: croyances indigènes 40%, chrétiens 40%, musulmans 20%

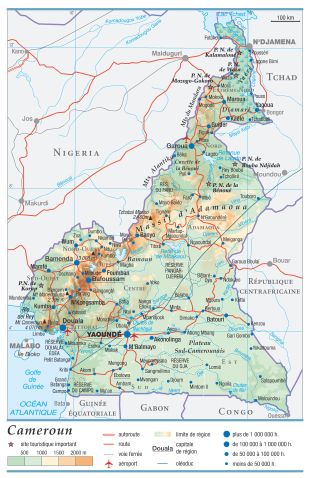

GÉOGRAPHIE

Le Cameroun est formé de plaines (sur le littoral), de hauteurs volcaniques isolées (mont Cameroun[4 070 m]), de chaînes massives au centre (Adamaoua), de collines et de plateaux aux extrémités sud et nord. Toujours chaud, le climat devient plus sec vers le nord. On passe de la forêt dense (fournissant du bois précieux et trouée par des cultures de cacao et de café) à la savane (domaine de l'élevage bovin et des cultures vivrières [mil, sorgho, manioc]). En dehors des branches alimentaires, l'industrie est représentée par la production d'aluminium (Édéa) et surtout de pétrole.1. Le milieu naturel

2. La population

Avec un taux d'accroissement naturel élevé, de l'ordre de 1,9 % par an, la population camerounaise se caractérise par son dynamisme démographique et sa jeunesse (41 % des habitants sont âgés de moins de 15 ans). Les densités sont nettement moins fortes dans le Nord que dans le Sud, où se situent les deux villes principales du pays, Douala et Yaoundé. La première, véritable capitale économique, a dépassé le million d'habitants à la fin des années 1980 et compte aujourd'hui plus d'1,9 million d'habitants. Au total, plus de la moitié des Camerounais vivent aujourd'hui en ville, contre 15 % au moment de l'indépendance. Entrepris sous la colonisation allemande, l'effort de scolarisation permet d'accueillir aujourd'hui dans l'enseignement primaire la quasi-totalité des enfants. La diversité des appartenances religieuses et leur répartition géographique sont étroitement liées à l'histoire du pays : islam au nord, catholicisme et protestantisme au centre et au sud, développement des religions évangéliques et syncrétiques dans les villes (les religions coutumières concernent, désormais, moins de 20 % de la population). Il en est de même pour les langues : opposition entre le Nord et le Sud en ce qui concerne les langues africaines, entre l'Ouest et l'Est pour les langues officielles (français et anglais). L'anglais, par ailleurs, a donné naissance à un parler populaire, le pidgin english.3. L'économie

Le milieu naturel, assez favorable, permet une grande variété de productions rurales, tant pour le secteur vivrier (pêche, élevage, céréales, tubercules, fruits, légumes) que pour les cultures industrielles (oléagineux, café, thé, cacao, caoutchouc, coton, canne à sucre, bois). Avec l'urbanisation, la monétarisation de l'agriculture s'est accélérée, les campagnes devant répondre à la demande alimentaire croissante des villes. L'industrie, non négligeable – elle fournit le quart du produit intérieur brut (P.I.B.) –, est essentiellement tournée vers la transformation des produits locaux (textiles, huileries, sciage et déroulage du bois). Une unité de production d'aluminium, à partir de bauxite importée, a été installée dans les années 1950 ; elle utilise de l'électricité d'origine hydraulique produite à bas prix par le barrage d'Édéa (près de Douala). Les infrastructures de transports, beaucoup moins denses qu'au Nigeria voisin, sont destinées à satisfaire les besoins du commerce extérieur (port de Douala, aéroports de Douala et de Yaoundé), mais vise également à assurer l'intégration économique du pays. C'est ainsi que le chemin de fer Douala-Yaoundé a été prolongé, en 1973, jusqu'à N'Gaoundéré dans le Nord.

La mise en exploitation, en 1977, d'un gisement

pétrolifère offshore, dans le golfe de Guinée, a grandement favorisé la

croissance économique. La production a crû rapidement, les premières

années, dépassant 9 millions de tonnes en 1985. Exportations et recettes

budgétaires ont, de ce fait, sensiblement augmenté, conduisant les

pouvoirs publics à un optimisme exagéré et à un relâchement de la

gestion des finances publiques. La crise économique mondiale et le

contre-choc pétrolier ont été durement ressentis, d'autant que les

productions locales furent victimes de la concurrence croissante des

produits nigérians qui pénétraient en fraude au Cameroun où ils étaient

vendus à très bas prix, du fait des distorsions entre les monnaies des

deux pays. D'assez mauvais gré, le Cameroun est entré dans la voie de

l'ajustement structurel prôné par le F.M.I. Privatisations et

licenciements massifs dans un secteur public exagérément développé ont

suscité de forts mécontentements dans la population. À partir de 1994,

enfin, la dévaluation du franc C.F.A. a permis une normalisation du

commerce avec le Nigeria, relançant ainsi la croissance. Mais la

persistance d'un endettement extérieur important et d'un climat

politique instable n'est pas de nature à rassurer les investisseurs et

les bailleurs de fonds étrangers, qui demeurent réservés.

HISTOIRE

1. Époque précoloniale

Des indices archéologiques prouvent que le Cameroun a été peuplé dès la préhistoire.1.1. Le Kanem-Bornou

À partir du ixe s. de notre ère se constitue le royaume du Kanem, à l'est du lac Tchad situé au nord du pays, qui devient musulman deux cents ans plus tard.

Cet État, auquel succède le royaume du Bornou

autour des années 1500, va s'efforcer, avec succès, d'étendre son

emprise territoriale, entrant de ce fait en lutte avec les royaumes en

place, tel celui du Mandara au nord-ouest (→ massif du Mandara), qu'il soumet épisodiquement. L'apogée du Kanem-Bornou se situe aux xvie et xviie s.

C'est à cette époque que se produisent de grandes

migrations d'éleveurs peuls islamisés qui s'installent dans le massif de

ce qui sera nommé plus tard l'Adamaoua, s'organisant sous la forme de petits États théocratiques, dirigés par un lamido.

Ils coexistent dans un premier temps avec des peuples d'agriculteurs

montagnards, les Kirdis (païens), puis, suivant en cela l'exemple des Peuls du Nigeria qui viennent de créer le royaume du Sokoto, lancent au début du xixe s. un djihad à leur encontre. Le modibo Adama (qui donne son nom à l'Adamaoua),

envoyé par le Sokoto, s'impose face au Mandara et refoule les Kirdis

dans leurs réduits montagneux. Son œuvre ne lui survit guère et son

royaume se redécompose en petits États.

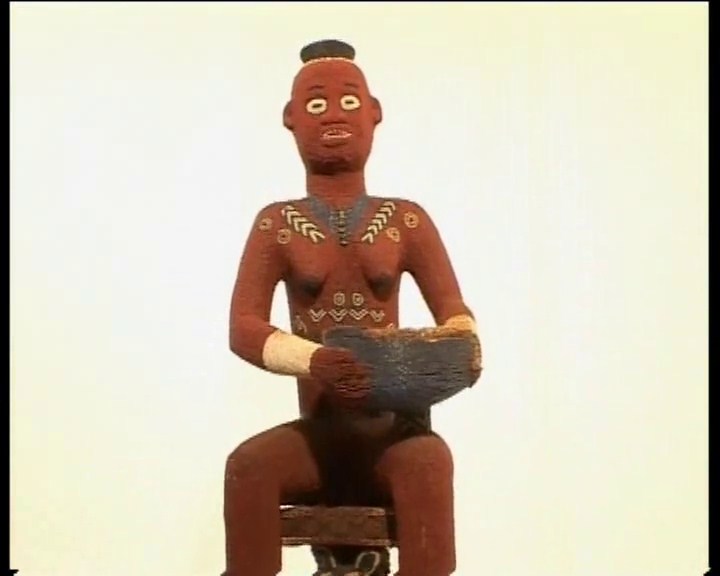

1.2. Le royaume Bamoum

À l'ouest se développe, à partir du xviie s., le Bamoum dont le roi Mbwé-Mbwé parvient finalement, grâce à la fortification de sa capitale Foumban, à stopper les Peuls peu après 1800.

Au sud-ouest et au sud, la forêt dense ne se prête

guère à l'organisation d'ensembles étatiques. Ces régions sont peuplées

par les Bamilékés dans le courant du xviie s., et un peu plus tard par les Fangs, venus de l'actuelle République centrafricaine, qui s'installent aussi au Gabon.

2. L'implantation européenne

2.1. Le protectorat allemand

Après les Britanniques, dont les missionnaires sont actifs, les Allemands prennent pied au Cameroun (1860). L'explorateur Gustav Nachtigal signe des traités de protectorat avec divers chefs locaux en 1884. Une révolte douala sert de prétexte à un débarquement de troupes, et la conquête du pays commence, non sans brutalités. La résistance des États peuls et du royaume du Mandara est en effet acharnée. Le souverain du Bamoum choisit en revanche la voie de la négociation.2.2. La tutelle franco-britannique

La France, qui veut ménager l'Allemagne à la suite de l'affaire du Maroc (→ incident d'Agadir), lui cède en 1911 une partie du territoire du Congo et de l'Oubangui-Chari (actuelle République centrafricaine). Mais dès le début de la Première Guerre mondiale, en 1914, Belges, Français et Britanniques attaquent le « Kamerun » à partir de leurs possessions respectives. Les Allemands doivent se retirer en 1916, et la France et le Royaume-Uni se partagent le pays (les quatre cinquièmes du territoire allant à la première).

Les traités d'après guerre restituent à l'Afrique-Équatoriale française (A-ÉF) les territoires cédés en 1911 et entérinent l'accord de 1916. La France et le Royaume-Uni reçoivent un mandat de la Société des Nations (SDN)

pour administrer leur zone. Le Cameroun britannique est de fait intégré

au Nigeria, avec toutefois quelques modalités spécifiques, et le

Cameroun français est traité peu ou prou comme les colonies de l'A-ÉF.

Malgré sa brièveté, la colonisation allemande est à

l'origine de la mise en valeur du pays – surtout le Sud –, à travers

d'importants travaux d'infrastructure, dont les chemins de fer, et

l'installation de plantations variées (café, cacao, bananes, palmiers à

huile, hévéas, etc.). Cette œuvre est poursuivie entre les deux guerres,

la France s'attachant à effacer les traces laissées par son

prédécesseur (obligation d'enseigner en français en 1923) ou reprenant à

son compte ses initiatives (achèvement du chemin de fer

Douala-Yaoundé). Par ailleurs, elle favorise l'émergence d'une classe de

planteurs indigènes.

Pour en savoir plus, voir l'article colonisation.

3. Les troubles de la décolonisation

En août 1940, la détermination du futur maréchal Leclerc, alors gouverneur, conduit le Cameroun à se rallier au général de Gaulle. Du fait de son potentiel, le territoire joue un rôle important dans la constitution des Forces françaises libres d'Afrique.

Après la guerre, alors que le Cameroun devient en 1946 un territoire sous tutelle de l'Organisation des Nations unies (ONU),

un mouvement nationaliste prend corps dans le Sud, qui s'oppose

d'emblée (grève, émeutes) aux tenants européens du statu quo colonial.

Parmi les nombreux partis qui naissent à cette

époque, l'Union des populations du Cameroun (UPC), fondée en 1948 par

Ruben Um Nyobé, va mener un combat intransigeant contre le colonisateur,

organisant même une insurrection en 1955 à Douala et dans diverses

autres villes. Il y a plusieurs centaines de morts. Dissoute, l'UPC

entre dans la clandestinité et mène une guérilla au cours de laquelle Um

Nyobé est tué (1958).

À la même époque, Ahmadou Ahidjo,

originaire du Nord, s'impose à la tête de la légaliste Union

camerounaise. Il devient Premier ministre de l'État autonome en 1958,

puis est élu président de la République en mai 1960, quelques mois après

la proclamation de l'indépendance (1er janvier).

Pour en savoir plus, voir l'article décolonisation.

4. Du Cameroun fédéral à la République unie du Cameroun

En 1960, la guérilla de l'UPC clandestine reprend en pays bamiléké sous la direction de Félix Moumié. Marxisante, elle réclame l'union totale des deux Camerouns, rejoignant en cela la position du KNDP (Kamerun National Democratic Party) de John N. Foncha du Cameroun britannique. La répression est soutenue militairement par la France, et Moumié est assassiné à Genève. On estime que les combats de l'UPC ont fait entre 10 000 et 20 000 morts. Ils ne s'arrêteront définitivement qu'en 1970, avec l'arrestation, la condamnation à mort et l'exécution des derniers dirigeants. L'évêque de N'Kongsamba, condamné pour complicité, voit sa peine commuée en détention à perpétuité.

En février 1961, un référendum est organisé au

Cameroun britannique sous l'égide des Nations unies : le Nord choisit

d'être rattaché au Nigeria, le Sud à l'ancien Cameroun français. Une

Constitution fédérale est adoptée en octobre suivant. John N. Foncha,

Premier ministre du Cameroun occidental, devient vice-président fédéral.

L'unité du pays est le principal souci du président Ahmadou Ahidjo, qui

transforme en 1966 l'Union camerounaise en Union nationale camerounaise

(UNC), parti unique de fait sur l'ensemble du territoire ; de même, un

syndicat unique est fondé en 1971. Cette démarche aboutit à l'adoption

par référendum à la quasi-unanimité d'une Constitution unitaire en mai

1972.

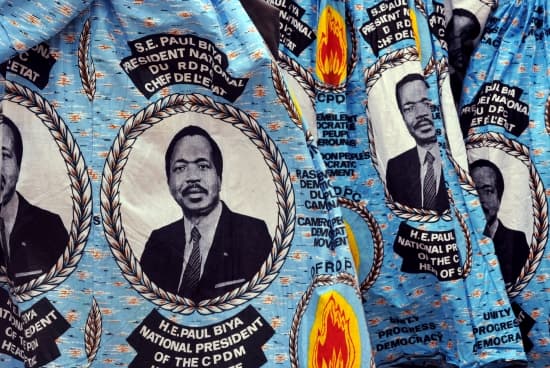

5. L'ascension de Paul Biya

Grâce à l'adoption d'amendements constitutionnels sur mesure, Paul Biya, secrétaire général de la présidence, originaire du Sud et catholique, devient Premier ministre en 1975, puis, en 1979, dauphin en cas de vacance de la présidence de la République. Ahidjo lui cède effectivement le pouvoir en novembre 1982 pour raison de santé, tout en conservant la direction de l'UNC.

Rapidement, un conflit éclate entre les deux hommes.

Ahidjo, accusé d'avoir fomenté un complot contre le nouveau président,

doit s'exiler en 1983. Il est condamné à mort par contumace en février

1984 (peine commuée peu après), un mois après l'élection à la présidence

de Paul Biya avec 99,9 % des voix et 97,8 % de participants.

Celui-ci procède à d'amples réorganisations

politico-administratives (le poste de Premier ministre est supprimé

tandis que l'UNC devient en 1985 le RDPC – Rassemblement démocratique du

peuple camerounais –, également parti unique), dont l'un des objectifs

est d'écarter les partisans de son prédécesseur.

Mais le Cameroun est entré dans une période de

difficultés, après avoir connu une forte croissance depuis

l'indépendance. La crise mondiale grève les recettes budgétaires

(provenant essentiellement du pétrole) et les mécontentements

s'accroissent.

6. Une « démocratisation » sous contrôle

Ces tensions explosent en 1990, avec les remous d'une vague démocratique qui secoue alors toute l'Afrique. Après avoir usé de la manière forte, le président Paul Biya (réélu en 1988) accepte quelques concessions comme le multipartisme et le rétablissement du poste de Premier ministre, mais ne parvient pas à convaincre une part croissante de la population de la sincérité de ses visées démocratiques.

Les élections législatives de mars 1992 sont

boycottées par une partie de l'opposition, dont le Social Democratic

Front (SDF), fondé et dirigé par un nouveau leader anglophone, John Fru

Ndi. En octobre de la même année, ce dernier est cependant le principal

adversaire de P. Biya à la première élection présidentielle au suffrage

universel multipartite. Seules des manipulations massives permettent au

président sortant d'être élu avec 40 % des voix contre 36 % à J. Fru Ndi

(il s'agit d'un scrutin majoritaire à un tour).

Pour faire face à la contestation qui s'amplifie,

l'état d'urgence est décrété dans le nord du pays et est maintenu

jusqu'à la fin de l'année. Un mur d'incompréhension semble s'être élevé

entre l'opposition et P. Biya et ses partisans, qui usent volontiers

d'artifices pour contenir leurs adversaires. C'est ainsi qu'en 1996 des

villes perdues par le RDPC aux premières élections locales pluralistes

sont placées sous l'autorité d'administrateurs. De même, la Constitution

de 1972, modifiée en 1996, prévoit un Parlement bicaméral avec une

Assemblée nationale et un Sénat (composé de 100 membres dont 70 élus au

suffrage universel indirect sur une base régionale et 30 nommés par le

président de la République), mais ce dernier n'a jamais vu le jour.

En 1997, le RDPC, qui n’avait pas à lui seul la

majorité absolue, devient hégémonique au sein de l’Assemblée nationale

avec 116 sièges sur 180 contre 43 au SDF, 13 à l’Union nationale pour la

démocratie et le progrès (UNDP), et 5 à l’Union démocratique du

Cameroun (UDC), tandis que Paul Biya est réélu à la présidence avec plus

de 90 % des suffrages, les principaux partis d’opposition ayant

boycotté le scrutin présidentiel.

7. Vers une présidence à vie

Le septennat ayant été instauré dans la révision

constitutionnelle de 1996, le président est réélu en 2004 avec 70,9 %

des suffrages (contre 17,4 % pour J. Fru Ndi) au terme d'une

consultation marquée par une faible participation et une fraude massive.

Divisée par ses rivalités, minée par son manque d'ambitions et

neutralisée par le chef de l'État, l'opposition ne parvient pas à s'unir

et à tirer profit du mécontentement de la population, dont la grande

majorité est entraînée dans une misère croissante. Ses deux grandes

figures – J. Fru Ndi (SDF), avocat des couches les plus pauvres et des

anglophones (20 % de la population), et Adamou Ndam Njoya, à la tête de

l'UDC – défendent des programmes antagonistes laissant la majorité des

Camerounais indifférents.

De plus en plus absent, de plus en plus imprévisible,

retiré dans son village natal de Mvomeka'a ou en Suisse, celui que l'on

surnomme « le Sphinx » régente le pays à distance, promet beaucoup pour

tenter de redresser une situation économique devenue préoccupante mais

s'emploie essentiellement à garantir sa longévité politique. En lançant,

en 2006, l'opération baptisée « Épervier », le régime se donne la

liberté d'éliminer – au nom de la lutte contre la corruption – tout

prétendant à la succession du chef de l'État. Le RDPC remporte les

élections législatives et municipales de juillet et septembre 2007 avec

154 sièges. L'opposition – le SDF de J. Fru Ndi (14 sièges), l'UDC de

A. Ndam Njoya (4 sièges) et le Mouvement progressiste (MP,1 siège) –

dénonce les nombreuses irrégularités survenues, en l'absence d'une

commission électorale indépendante et de supervision internationale.

En février-mars 2008, la répression d'un mouvement de

révolte contre la hausse du prix des denrées alimentaires et contre la

révision constitutionnelle (adoptée en avril) permettant au chef de

l'État de briguer un nouveau mandat en 2011 fait 40 morts, selon les

autorités, au moins 139 selon l'Observatoire national des droits de

l'homme.

En septembre 2010, alors que des rumeurs de coup

d’État se propagent, Paul Biya procède à un remaniement à la tête de la

police et des services de renseignement avant de faire de même au sein

de l’armée en vue d’un rajeunissement de son état-major. Si les

intrigues dans l’entourage du président en vue d’une hypothétique

succession vont bon train, Paul Biya (76 ans) est réélu sans surprise en

octobre 2011 pour son sixième mandat consécutif avec près de 78 % des

voix devant son adversaire historique J. Fru Ndi (10,7 %).

Outre les irrégularités, dénoncées notamment par les

États-Unis et finalement reconnues à mots couverts par la France qui

« prend acte du résultat proclamé par la Cour suprême », la division de

l’opposition qui se présente en ordre dispersé avec plus de vingt

candidats ne peut que favoriser ce résultat.

8. La politique extérieure

Tout en recevant un appui sans faille de la France, le Cameroun s'est toujours efforcé de diversifier ses relations extérieures, en prenant, chaque fois que cela lui paraissait possible, ses distances vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale.

Ainsi, il n'a pas suivi la France dans le soutien à

la sécession biafraise, s'est retiré d'Air Afrique en 1971, a quitté

l'Organisation commune africaine et malgache (OCAM) en 1973, ne s'est

engagé que marginalement dans la francophonie et a même été admis en 1995 au sein du Commonwealth.

Parallèlement, il a établi des liens avec l'URSS,

le bloc de l'Est, la Chine (qui avait pourtant soutenu l'UPC), les pays

arabes ainsi qu'Israël. Cet éclectisme diplomatique a permis au

Cameroun de jouer un rôle de médiation dans les institutions

internationales. Cependant, depuis quelques années, l'État camerounais

est épinglé par l'Occident pour l'incapacité de ses dirigeants à mener à

bien la transition démocratique et à gérer sainement les incontestables

richesses du pays.

En ce qui concerne l'Afrique, la politique étrangère

camerounaise vise en premier lieu à développer les liens économiques

avec les pays issus de l'ancienne A-ÉF dans le but de diversifier son

industrie. Elle est aussi régulièrement dominée par les relations

tumultueuses avec le Nigeria. Depuis de nombreuses années, en effet, les

deux pays s'opposent à propos de la presqu'île de Bagassi, une zone

frontalière qui dispose d'importants gisements pétroliers et de

richesses halieutiques. Après une période de vive tension, le litige,

porté par Yaoundé devant la Cour internationale de justice (CIJ)

de La Haye, est tranché en octobre 2002 par un jugement favorable au

Cameroun. Toutefois, en septembre 2004, le Nigeria refusait toujours de

respecter l'échéance prévue pour son retrait de Bakassi. Finalement, ce

dernier accepte de retirer ses troupes après la signature, en juin 2006,

d'un accord signé sous les auspices des Nations unies entre Paul Biya

et son homologue nigérian, Olusegun Obasanjo.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire