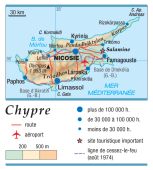

Chypre

Capitale: Nicosie

Nom officiel: République de Chypre

Population: 1 172 458 habitants

(est. 2014) (rang dans le monde: 160)

Superficie: 9 250 km. car. (dont 3 355 km. car. dans la zone de Chypre nord)

Système politique république;

note: en 1974, le tiers nord de l’île de Chypre a été occupé par les Forces armées turques; il forme, de facto, un État séparé, appelé depuis 1983 République turque de Chypre du Nord, et reconnu seulement par la Turquie.

Capitale: Nicosie

Monnaie: régions sous le contrôle du gouvernement: euro. Régions sous le contrôle de l'administration turque chypriote: nouvelle lire turque.

PIB (per capita): 24 500$ US (est. 2013).

Langues: grec (langue officielle) 80,9%, turc (langue officielle) 0,2%, anglais 4,1%, roumain 2,9%, russe 2,5%, bulgare 2,2%, arabe 1,2%, philippin 1,1%, autres 4,3%, non spécifié 0,6% (recensement 2011)

Religions: orthodoxes grecs 78%, musulmans 18%, autres (incluant maronites et apostoliques arméniens) 4%

GÉOGRAPHIE

Par sa superficie (9 251 km2), Chypre est la troisième île de la Méditerranée, après la Sicile et la Sardaigne. Située à 75 km au sud de la côte anatolienne, à un peu plus d'une centaine de kilomètres à l'ouest du littoral syrien, à 380 km au nord de la côte égyptienne et à 380 km à l'est de Rhodes (Grèce), elle occupe une position stratégique en Méditerranée orientale. Depuis 1974, elle est partagée entre une partie grecque (environ 60 % du territoire) et une partie turque (35 %). Le reste du territoire chypriote est occupé par les bases militaires britanniques d'Akrotíri et Dhekélia.

Deux chaînes de montagnes séparent une dépression

centrale, site de Nicosie. L'économie, à dominante agricole (agrumes,

vigne, céréales), et le tourisme ont souffert de la partition de fait de

l'île entre communautés grecque (environ 80 % de la population totale)

et turque. Récemment, l'exposition du secteur financier à la crise

grecque et une pénurie énergétique ponctuelle ont aggravé les

difficultés du pays, amené à solliciter, en 2012, l'aide de l'Union

européenne.

1. Les données naturelles

1.1. Les aspects du relief

Chypre comporte trois grandes unités structurales et morphologiques.

La chaîne du Nord (Pendadháktylon), à direction

ouest-est, culmine à 1 024 m d'altitude au Kyparissovouno. Prolongée

dans toute la péninsule nord-orientale du Karpas,

où les altitudes dépassent 1 000 mètres, c'est essentiellement une

arête aiguë de calcaires jurassiques marmoréens, redressés à la

verticale en une série d'écaillés très complexes, avec quelques

intrusions de schistes triasiques et de roches vertes. Il s'agit d'un

élément structural très comparable aux chaînes tauriques de l'Anatolie

méridionale.

Au sud et au sud-ouest de l'île, l'imposante masse du Tróodhos,

qui culmine à 1 953 m, comporte à la périphérie une couronne de

calcaires miocènes montant jusque vers 800 m, qui environnent d'un

abrupt assez continu un noyau constitué par deux intrusions plutoniques

de roches ultrabasiques (serpentine, gabbro), associées à des laves et

des tufs également basiques empilés en une vaste couverture. La zone

sommitale se présente à l'ouest comme une longue arête centrale, avec

arêtes secondaires vers le nord et le sud, au centre comme une lourde

coupole (la montagne étant restée indemne de la sculpture glaciaire

quaternaire), c'est le Tróodhos proprement dit, tandis qu'à l'est la

montagne se fragmente en blocs isolés. Ce contraste exprime l'intensité

plus grande du soulèvement récent vers l'ouest. Sur le flanc sud,

l'enveloppe sédimentaire miocène est découpée en cuestas regardant vers

la montagne. La plaine centrale, la Mésorée,

est une vaste ondulation synclinale où du flysch oligo-miocène s'est

accumulé sur plusieurs kilomètres d'épaisseur. Le Pliocène marin,

discordant sur le Miocène, a encore 700 m d'épaisseur. Le relief est

constitué par une alternance de secteurs pliocènes et de vastes

remblaiements quaternaires de cailloutis entaillés en terrasses dans les

vallées.

La mise en place de ces unités structurales s'est

effectuée en plusieurs phases tectoniques majeures. Celle du Crétacé

supérieur est responsable des grandes intrusions magmatiques du Sud. Les

phases tangentielles tertiaires se situent à l'Éocène et au Miocène

tardif. Les derniers mouvements verticaux, au Quaternaire, ont rajeuni

et mis en place le relief actuel. La tectonique reste encore active, et

les flancs sud-ouest et sud du Tróodhos sont fortement séismiques (grand

tremblement de terre de 1953 notamment).

1.2. Le climat et la végétation

Au point de vue thermique, en effet, la chaîne du

Nord, exposée directement en été aux vents étésiens, joue un rôle de

barrière climatique. Les vents qui la traversent ont sur le versant

intérieur un effet de fœhn et entraînent des variations thermiques

beaucoup plus fortes. L'amplitude diurne est ainsi plus faible sur la

côte septentrionale. Kerýnia y a une moyenne de janvier de 11,9 °C avec

des moyennes de minimums et de maximums respectivement de 9,3 et

14,4 °C, et une moyenne de juillet de 27,4 °C avec des moyennes de

minimums et de maximums de 23,6 et 31,1 °C. Sur la côte méridionale,

Limassol (Lemessós) a la même moyenne de janvier, 11,9 °C, avec des

écarts moyens diurnes plus importants (7,2 et 16,6 °C), et 26,1 °C en

juillet avec des chaleurs diurnes plus fortes (18,8 et 33,3 °C). Quant à

la Mésorée, un caractère continental s'y annonce déjà. Les températures

hivernales y sont moins tièdes, et c'est une véritable fournaise

estivale (Nicosie : 10 °C en janvier avec 5,5 et 14,4 °C de moyennes de

minimums et de maximums ; 28,8 °C en juillet avec 21,1 et 36,6 °C).

Les précipitations restent relativement abondantes

sur la côte septentrionale, bien exposée aux vents pluvieux des

dépressions qui longent la côte sud de l'Anatolie (Kerýnia : 552 mm).

Elles sont nettement plus faibles sur la côte

méridionale (Limassol : 435 mm) et surtout dans la Mésorée (Famagouste :

415 mm ; Nicosie : 335 mm). Elles sont les plus élevées sur les flancs

du Tróodhos (Trikoúkkia, à 1 100 m d'altitude : 875 mm),

particulièrement sur le versant occidental, exposé aux vents pluvieux.

Le paysage végétal porte la marque de l'étagement en

altitude ainsi que de la variété des expositions. La Mésorée est une

steppe. Ailleurs, l'étage inférieur est recouvert à l'état naturel par

une forêt à base de pins (Pinus brutia, ou pin d'Alep), associés aux arbousiers et à une variété de chênes verts propre à l'île, le chêne à feuilles d'aulne (Quercus alnifolia). Au-dessus de 1 000 m domine le pin noir (Pinus nigra).

Mais, dans l'ouest du Tróodhos, beaucoup plus arrosé, se localise un

îlot considérable de forêt humide d'altitude, comportant un vaste

peuplement de cèdres à peu près pur (Cedrus brevifolia, endémique, propre à l'île). L'est de la montagne est au contraire très largement déboisé.

Les espaces théoriquement forestiers s'élèvent à

17 p. 100 de la surface de l'île, mais une assez faible proportion

seulement est composée de véritables forêts, malgré les efforts de

reboisement et de cantonnement des parcours du bétail assidûment

poursuivis depuis la prise de possession britannique de 1878. Cependant

la disparition d'une grande partie des forêts montagnardes exprime

également l'héritage d'une distribution de la population caractérisée

par des accumulations montagnardes, qui porte témoignage de la marque

d'un passé historique complexe.

2. Une île divisée

2.1. La population

Au nord, de nombreux Turcs chypriotes ont

émigré vers le Royaume-Uni, alors qu'arrivaient des Turcs d'Anatolie

venus avec les encouragements des autorités d'Ankara. Aujourd'hui, la

population est estimée à plus de 830 000 personnes (650 000 au sud et

180 000 au nord, dont plusieurs dizaines de milliers de Turcs

d'Anatolie), auxquelles il faut ajouter d'importants contingents

militaires (30 000 Turcs, 3 200 Britanniques, 1 200 Grecs et

1 200 casques bleus des Nations unies).

2.2. Les activités

L'activité agricole est organisée, dans la Mésorée et sur le littoral, autour de l'agrumiculture, des cultures céréalières et maraîchères. Sur les piémonts montagneux dominent les vignobles et les oliveraies, ainsi que l'élevage ovin. Le massif du Tróodhos possède, en outre, une industrie forestière et plusieurs exploitations minières (cuivre, chrome, amiante). L'île paraissait en revanche dépourvue de ressources énergétiques jusqu'à la découverte de vastes gisements maritimes de gaz naturel. Ces gisements recèleraient 1 700 milliards de m3. Ils se situent à proximité de ceux d'Israël et les deux pays ont signé un accord frontalier en 2010 pour délimiter les zones économiques exclusives respectives des deux pays, avant l'exploitation.

L'industrie, en dehors de quelques branches de biens

de consommation, est en difficulté ; notamment la traditionnelle

extraction minière : chrome, fer et surtout cuivre (l'île a donné son

nom à ce métal). L'activité industrielle s'est développée autour de

Nicosie et des ports de Limassol, Lárnaka et Famagouste.

Le secteur des services est en revanche très actif dans la partie sud

de l'île : Chypre est un pavillon de complaisance, accueille des

sociétés étrangères offshores, et le tourisme (culturel et balnéaire)

est le premier poste de l'économie. Le nord de Chypre, quant à lui,

reste très dépendant de l'aide économique de la Turquie,

avec laquelle il réalise l'essentiel de ses échanges. La balance

commerciale est déficitaire, mais ce déficit est en grande partie

compensé par les rentrées en devises liées aux activités de service.

L'entrée de la République de Chypre dans l'Union européenne, en 2004, n'a pas fait aboutir les tentatives de mettre fin à la division de l'île.

HISTOIRE

1. L'Antiquité

L'île se peuple à partir du VIIe millénaire avant J.-C. mais c'est seulement après 2500 avant J.-C. que commence l'exportation de ses richesses, le cuivre et le bois. Au IIe millénaire avant J.-C., Chypre développe son commerce avec l'Égée, l'Égypte et surtout la Syrie. Une écriture, qui n'a pas été déchiffrée, le syllabaire chypro-minoen, apparaît à Engómi (xve siècle avant J.-C. ?). La modeste culture locale se maintient dans le domaine religieux, mais l'art est dominé par les influences de l'Orient et de l'Égée ; l'île ne tarde pas à imiter les vases mycéniens, qu'elle reçoit en abondance après 1400 avant J.-C.

Frappée par un ennemi anonyme (Peuples de la Mer ?), Chypre est ensuite colonisée par des réfugiés du monde mycénien, qui sont à l'origine de la prospérité de l'île, au xiie siècle avant

J.-C. Puis le commerce maritime décline et, après des séismes, les

grandes villes (Engómi, Cition [ou Kition], Paphos) sont abandonnées (xie siècle avant

J.-C.). Faut-il ajouter à ces faits fournis par l'archéologie ce que

l'on sait sur le royaume d'Alashiya, qui pourrait bien se situer à

Chypre ?

Lorsque les « siècles obscurs » (xie-ixe siècle avant

J.-C.) s'achèvent, l'île comprend trois populations, plus ou moins

mêlées et caractérisées par leurs langues : l'étéocypriote (parler

ancien de Chypre), un dialecte grec et le phénicien, apporté par un

mouvement de colonisation depuis le xie siècle.

Il en résulte une culture mixte, ouverte aux influences étrangères,

égyptienne et surtout grecque de l'Égée. L'île est divisée en une

dizaine de royaumes – dont le plus important est celui de Salamine –,

qui subissent les dominations assyrienne (depuis Sargon II), égyptienne

(sous Amasis), perse (525-332 avant J.-C.). Leurs dynasties sont

éliminées par Ptolémée (ive-iiie siècles avant J.-C.).

Sous les Lagides,

Chypre est gouvernée par un stratège résidant à Salamine, puis elle est

plusieurs fois constituée en royaume entre 163 et 50 avant J.-C. Elle

devient province romaine en 58 avant J.-C., mais César la rend aux Ptolémées.

En 27 avant J.-C., l'île est rattachée à la Cilicie ;

en 22 avant J.-C. elle devient province sénatoriale. Maintenue dans

l'empire d'Orient, Chypre résiste longtemps à l'expansion de l'islam.

2. Le Moyen Âge

De la fin du xiie au xve siècle, Chypre est l'une des bases d'attaque des croisés. Conquise par Richard Cœur de Lion lors de la 3e croisade, vendue aux Templiers (1191), puis, après une révolte de la population, à Gui de Lusignan (1192), pour le dédommager de son éviction du trône de Jérusalem, Chypre devient (1197) un royaume dont la civilisation est fortement marquée par l'influence de la France, du fait de l'installation de nombreux nobles français et de la famille royale de Lusignan, originaire du Poitou.

Chypre devient ainsi, aux xiiie et xive siècles,

un État de peuplement, d'économie et de civilisation occidentaux en

Orient, État dont l'importance stratégique est soulignée par

l'installation dans l'île, au xiiie siècle, de l'ordre Teutonique.

Après la perte de Saint-Jean-d'Acre (1291), l'île

devient même le principal centre latin d'Orient. Colons et négociants de

la côte du Levant y refluent, et une période d'une exceptionnelle

prospérité commence pour elle. Le commerce enrichit la colonie génoise

de l'île qui, dès lors qu'elle prête aux rois de Chypre, joue un rôle

politique. En 1383, Jacques Ier doit céder Famagouste aux

Génois et accroître sans cesse les impôts pour satisfaire ses

créanciers, qui constituent une société par actions, la Mahone de Chypre. Pour se dégager de la tutelle génoise, Jacques II (1460-1473) recherche l'alliance de Venise, qui dispose d'un comptoir à Paphos. Il épouse en 1468 une Vénitienne, Catherine Cornaro, qui, après le règne éphémère de son fils Jacques III (1473-1474), gouverne Chypre jusqu'en 1489 et la cède à Venise.

3. De l'occupation britannique à l'indépendance

À la suite de troubles, le Conseil législatif est

supprimé en 1931. La Grande-Bretagne propose en 1947 un statut plus

libéral, qui est rejeté par la population, dont la majorité réclame

l'union avec la Grèce, l'Enôsis.

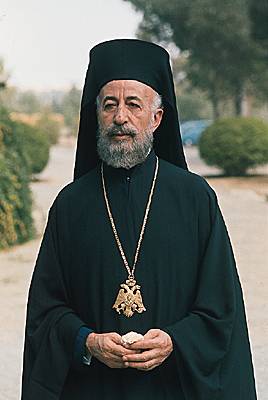

La guerre civile, menée par l'EOKA (Organisation nationale des

combattants chypriotes), sous la direction du colonel Ghrívas, avec

l'appui de l'Église orthodoxe autocéphale de l'île (représentée par

l'archevêque Makários),

n'aboutit finalement pas à l'Enôsis, mais à l'indépendance et à la

proclamation de la république, à la suite des accords helléno-turc de

Zurich (11 février 1959) et anglo-helléno-turc de Londres (19 février

1959). Cette décision, qui sera mise en application dans un délai de

deux ans, tient compte des intérêts stratégiques anglais en Méditerranée

orientale et de l'existence d'une minorité turque dans l'île : la

Grande-Bretagne conservera des bases militaires à Chypre, et l'État

chypriote sera dirigé par un président grec (Monseigneur Makários, élu

le 14 décembre 1959) et par un vice-président turc (Fazil Küçük).

4. Violences intercommunautaires et partition de l'île

Toutefois, de graves incidents opposant les deux communautés (1963, 1965, 1967), le mandat des forces internationales à Chypre est prolongé. Réélu en 1968, Monseigneur Makários accepte que s'ouvrent des négociations entre les deux communautés, mais le conflit se durcit et se double d'une tension entre Nicosie et Athènes, qui soutient l'action de Ghrívas, partisan de l'Enôsis. La réélection de Makários (1973) et la mort de Ghrívas (1974) ne font qu'aggraver la situation.

Le 15 juillet 1974, Makários est renversé par un coup

d'État de la garde nationale, qui instaure un gouvernement favorable à

l'Enôsis ; le 20 juillet, la Turquie réplique en opérant un débarquement

de force à Kerýnia. La médiation britannique et la chute, en Grèce, du

régime des colonels permettent, le 30 juillet, à Genève, la signature

d'un accord tripartite, qui aboutit à un cessez-le-feu. Les négociations

qui s'ouvrent alors sont interrompues par une nouvelle intervention

militaire turque (14 août 1974), que suit un massif exode de la

population grecque vers le sud de l'île. Le nouveau président grec de

Chypre, Gláfkos Klirídhis (Glafcos Cléridès), et le vice-président turc, Rauf Denktaş,

organisent de nouveaux entretiens intercommunautaires ; mais le retour à

Nicosie de Monseigneur Makários (décembre 1974) remet tout en question.

Le 13 février 1975, les Chypriotes turcs proclament unilatéralement que

leur territoire, situé au nord de la « ligne Attila » – qui relie

Kókkina, Léfka, Nicosie et Famagouste –, constitue un « État autonome,

laïque et fédéré », dirigé par R. Denktaş.

Au début de 1977, des négociations reprennent entre

ce dernier et Monseigneur Makários ; mais celui-ci meurt le 3 août. Il

est remplacé à la tête de l'État chypriote grec par le président de

l'Assemblée nationale, Spýros Kyprianoú, qui refuse de reconnaître la

partition de l'île. Celle-ci est cependant consacrée par la création, en

novembre 1983, d'un État chypriote turc indépendant, la « République

turque de Chypre du Nord » (RTCN), présidée par Rauf Denktaş. En dépit

de la reprise de nouvelles négociations en 1984-1985, les deux

communautés ne parviennent pas à s'entendre sur un règlement

institutionnel.

En février 1988, Gheórghios Vassilíou est élu

président de la République de Chypre ; Ghláfkos Klirídhis lui succède en

février 1993. Ces changements à la tête de l'État n'empêchent cependant

pas une grande stabilité politique : le Rassemblement démocratique et

le parti démocrate conservent la majorité parlementaire face aux partis

communiste et socialiste. De même, en RTCN, R. Denktaş est régulièrement

réélu avec le soutien du parti de l'Unité nationale et du parti

démocratique.

5. Intégration européenne et tensions régionales

La stabilité des vies politiques intérieures de la République de Chypre et de la RTCN contraste avec la précarité de leurs relations mutuelles et les transformations rapides de leur environnement régional. De ce point de vue, l'évolution la plus importante est l'amorce d'un processus d'intégration de la République de Chypre au sein de la Communauté européenne. Après avoir signé un premier accord d'union douanière (1988), la République de Chypre dépose officiellement sa demande d'adhésion à la Communauté européenne en juillet 1990.

Ce processus d'intégration réveille les tensions

gréco-turques. La Communauté européenne souhaite en effet que l'adhésion

de Chypre soit précédée d'un compromis institutionnel entre les deux

communautés de l'île. Mais la Grèce refuse de faire de ce préalable une

condition sine qua non, cependant que la RTCN menace de proclamer

son indépendance définitive si Chypre intègre la Communauté européenne

avant la Turquie. C'est dans ce contexte instable que de graves

incidents sur la ligne de séparation (août 1996), puis la commande de

missiles russes par la République de Chypre (janvier 1997) font

ressurgir le péril d'un affrontement gréco-turc majeur autour de la

question chypriote.

5.1. Le « non » des Chypriotes grecs à la réunification de l'île (24 avril 2004)

Le 30 mars 1998, les négociations en vue de l'adhésion de la République de Chypre à l'Union européenne sont officiellement ouvertes, les Chypriotes grecs obtenant de Bruxelles la promesse d'être accueillis quelle que soit la situation sur l'île. En 2002, les deux dirigeants chypriotes entament, en janvier, des négociations en vue de la réunification de l'île sous l'égide des Nations unies, puis en novembre, le secrétaire général Kofi Annan présente au Conseil de sécurité un plan institutionnel proposant la réunification de Chypre en un seul pays sous gouvernement fédéral, composé de deux États égaux, qui seraient administrés de façon largement autonome par les deux communautés. Aucun accord n'étant intervenu entre Tássos Papadhópoulos (élu en février à la présidence grecque) et R. Denktaş, – ce dernier ayant refusé la tenue d'un référendum sur le plan de paix dans les deux parties de l'île, ainsi que le proposait, en dernier recours, K. Annan –, les négociations de paix échouent en mars 2003. Critiquées par leur propre population, qui aspire à prendre le train de l'adhésion offert à la partie grecque lors du sommet européen de Copenhague les 12 et 13 décembre 2002, les autorités chypriotes turques autorisent, en avril 2003, l'ouverture de la « ligne Attila », que franchissent des milliers de Chypriotes, grecs et turcs. Peu après, le gouvernement chypriote grec allège l'embargo commercial frappant la partie turque.

En janvier 2004, un mois après des élections

législatives qui se sont soldées par une égalité de sièges entre

partisans et adversaires d'une réunification de l'île, la RTCN se dote

d'un gouvernement de coalition, dirigé par Mehmet Ali Talat, dans le but

de parvenir à une solution sur la réunification de l'île avant le 1er mai.

Cependant, lors des référendums du 24 avril, les Chypriotes grecs

rejettent le plan de réunification proposé par l'ONU à 75 %, tandis que

les Chypriotes turcs l'approuvent à 65 %. Le « non » de Nicosie rend

caduc le plan Annan et entraîne l'adhésion de la seule partie chypriote

grecque à l'UE le 1er mai. Outre le grave échec que constitue

le maintien de la partition pour celle-ci, le « non » soulève de

nombreux problèmes juridiques, notamment celui de la gestion de la ligne

de démarcation, l'organisation de la circulation des personnes et des

biens entre le Nord et le Sud. Lors des premières élections européennes

organisées en juin dans la partie grecque, les formations, qui s'étaient

opposées au plan onusien de réunification, obtiennent quatre des six

sièges à pourvoir.

5.2. Les obstacles à la reprise des négociations

Le 1er janvier 2008, la République de Chypre, ainsi que Malte,

est autorisée à intégrer la zone euro. L'élection à la présidence

(février) du communiste Dhimítris Khristófias, partisan d'une reprise

des pourparlers, relance les espoirs d'une réunification.

Quatre ans après l'échec du « plan Annan », les

négociations directes reprennent en septembre 2008 sous l'égide des

Nations unies. Mais les élections législatives anticipées d'avril 2009

marquent le retour, en RTCN, de la vieille garde nationaliste du parti

de l'Unité nationale, qui obtient 44,1 % des suffrages devant le CTP du

président Talat (29 % des voix). Ce dernier, engagé dans de difficiles

pourparlers avec le président chypriote grec D. Khristófias, doit

désormais cohabiter avec le chef du gouvernement, Derviş Eroğlu, Premier

ministre de 1985 à 1994 et de 1996 à 2004, et partisan de deux États

distincts. Un an plus tard (avril 2010), la victoire de ce dernier dès

le premier tour l'élection présidentielle avec 50,38 % des suffrages

devant le président sortant, M. Talat (42,85 % des voix) remet

sérieusement en cause les négociations entamées en 2008. Celles-ci ne

sont pourtant pas abandonnées mais piétinent.

Les élections législatives de mai 2011 en République

de Chypre ne changent pas l’équilibre politique même si les

conservateurs du principal parti d'opposition (DISY) arrivent en tête du

scrutin légèrement devant le parti progressiste des Masses laborieuses

(AKEL) au pouvoir. Un gouvernement minoritaire doit cependant être formé

à la suite du retrait du parti démocrate (DIKO) de la coalition

gouvernementale en août 2011, en raison, notamment, de divergences sur

les discussions en vue de la création d’une fédération « bizonale et

bicommunautaire ».

Ces dernières se soldent par une nouvelle impasse en

2012. Outre les questions litigieuses internes – comme celle des

propriétés grecques dans la partie turque ou le partage du pouvoir – et

l’opposition entre les deux parties quant à l’opportunité d’une

conférence internationale, la fermeté de la Turquie (et son peu

d’empressement pour faciliter un accord depuis le ralentissement des

négociations d’adhésion à l’UE) est un sérieux facteur extérieur de

blocage. Un désaccord supplémentaire sur l’exploitation des réserves

gazières récemment découvertes au large de la côte méridionale de l’île

vient par ailleurs aggraver ces tensions. Les négociations doivent

finalement être gelées pendant la première présidence tournante de l’UE

assurée par Chypre, qui débute en juillet 2012.

5.3. Crise économique et victoire des conservateurs

En février 2013, Níkos Anastasiádis, candidat proeuropéen de la droite conservatrice et chef du DISY depuis 1997, remporte l’élection présidentielle avec plus de 57 % des suffrages face à Stavros Malas, soutenu par les communistes. Mais il prend la tête d’un État au bord de la faillite, en raison notamment de la forte exposition du système bancaire à la restructuration de la dette grecque, et surdimensionné par rapport à l’économie de l’île. Alors que son prédécesseur avait refusé les privatisations et les coupes budgétaires comme conditions d’un renflouement international et que le candidat de la gauche avait promis d’atténuer les effets sociaux de la politique de rigueur exigée par l’UE, le nouveau président s’engage dans une difficile négociation avec l’Eurogroupe en vue d’obtenir une aide financière évaluée à 17 milliards d’euros, soit environ l’équivalent du PIB du pays.

Après de longues tractations, d’importantes

manifestations des épargnants contre un premier plan de sauvetage

prévoyant une taxation générale des dépôts bancaires et les pressions

exercées par la BCE, l’île obtient finalement une aide d’un montant de

10 milliards d’euros. En échange de cette assistance, fournie pour

l’essentiel par le Mécanisme européen de stabilité (MES), une

restructuration profonde du système bancaire est adoptée moyennant une

importante ponction sur les dépôts supérieurs à 100 000 euros et une

restriction temporaire des mouvements de capitaux. À la recapitalisation

de la Bank of Cyprus accompagnée par le démantèlement de la banque

Laïki (la deuxième du pays), s’ajoute notamment un renforcement de la

supervision du secteur, dont les banques coopératives, par la Banque

centrale. Le gouvernement s’engage également à augmenter l’impôt sur les

sociétés et à mettre en place un programme de lutte contre le

blanchiment d’argent. En outre, le programme prévoit d’autres hausses

fiscales et des restrictions budgétaires en vue d’une réduction du

déficit public et de la dette de l’État. Alors que la forte récession

s’accompagne d’une hausse du chômage (plus de 17 %), une reprise n’est

pas attendue avant 2015

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire