La Colombie

Capitale: Bogota

Nom officiel: République de Colombie

Population: 46 245 297 habitants (est. 2014) (rang dans le monde: 28)

Superficie: 1 138 910 km. car.

Système politique: république

Capitale: Bogota

Monnaie: peso colombien

PIB (per capita): 11 100$ US (est. 2013)

Langue: espagnol

Religions: catholiques romains 90%, autres 10%

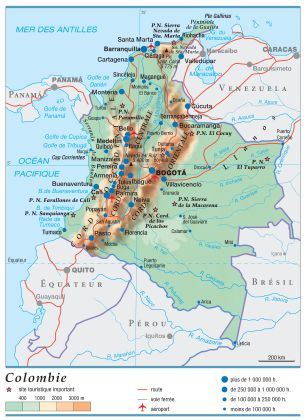

GÉOGRAPHIE

Le nord des Andes, entaillé par le Cauca et le Magdalena, qui délimitent de hauts plateaux, sépare le littoral, marécageux et insalubre, de l'Est amazonien, couvert de forêts et de savanes. La population en accroissement rapide, où les métis dominent, se concentre dans la région andine, partie vitale du pays. L'agriculture s'étage ici en fonction de l'altitude : coton, canne à sucre, riz et surtout café, principal produit d'exportation, au-dessous de 2 000 m ; céréales et élevage bovin jusqu'à plus de 3 000 m. Le sous-sol fournit surtout du pétrole et du charbon. Lourdement endetté, le pays peine aussi pour résoudre le problème de la production et du commerce de la drogue. La Colombie réalise une part notable de son commerce extérieur avec les États-Unis, par les ports de Buenaventura, Cartagena et Barranquilla (quatrième ville du pays, après Bogotá, Medellín et Cali).1. Les milieux naturels

Le territoire s'étend sur 2 500 km du nord au sud, depuis l'Amazonie jusqu'aux îles Caraïbes de San Andrés et Providencia, et sur 1 100 km de l'est à l'ouest, depuis l'Orénoque jusqu'au Pacifique. Il est partagé entre 5 grandes régions naturelles : la région andine (25 % de la superficie totale), la région côtière caraïbe (12 %), la bordure pacifique (6,5 %), les plaines orientales (Llanos) et l'Amazonie (56,5 %).

Dans la Colombie andine, le système montagneux

atteint sa plus grande largeur (450 km) avec ses trois grandes chaînes

plissées ou cordillères disposées du nord au sud en éventail à partir

des confins de l'Équateur. Leur brusque élévation au-dessus des plaines

qui les entourent et leur séparation par deux fossés d'effondrement

méridiens très profonds, occupés par le río Magdalena, le cours

supérieur du Patía et le Cauca, donnent une grande vigueur au relief et

sont à l'origine du compartimentage du pays. La Cordillère orientale, la

plus massive, s'élargit au centre (230 km au niveau de Tunja), puis se

divise en deux branches, l'une s'abaissant vers la péninsule de la

Guajira, l'autre se raccordant aux Andes vénézuéliennes. La vallée du Magdalena,

qui la sépare de la Cordillère centrale, est un fossé très profond

(500 m d'altitude à 150 km des sources) qui s'étire sur plus de

1 000 km. La Cordillère centrale est la plus élevée et la plus étroite

(80 km de largeur, aucun col à moins de 3 000 m d'altitude). Une suite

de grands volcans portant des neiges éternelles et des glaciers dominent

la chaîne. La cordillère s'achève au-dessus des plaines caraïbes par le

vaste plateau d'Antioquia, disséqué par l'érosion. Le fossé

d'effondrement Patía-Cauca sépare les Cordillères centrale et

occidentale. Long de 500 km, bien calibré (largeur moyenne 70 km),

remblayé d'alluvions fines, il est partagé en deux segments qui

s'inclinent vers le nord et vers le sud de 1 200 m à 800 m d'altitude.

La Cordillère occidentale est moins puissante, formée de chaînons

discontinus s'élevant, pour la plupart, entre 2 000 et 3 000 m, avec des

cols moins élevés.

L'étagement biogéographique caractéristique des

montagnes tropicales s'observe sur les versants : on distingue, depuis

la base, les terres chaudes (tierras calientes, 800-1 100 m d'altitude), les terres tempérées (tierras templadas, 1 100-2 500 m), les terres froides (tierras frias, 2 500-3 300 m) et les hauts sommets (páramos

au-dessus de 3 300 m). À cet étagement thermique se superpose une

pluviométrie contrastée qui oppose les Andes sèches aux Andes humides.

Celles-ci dessinent une bande orientée du S.-O. au N.-E., depuis le

versant pacifique de la Cordillère occidentale jusqu'au nord de la

Cordillère orientale, et reçoivent plus de 1 200 mm d'eau par an,

répartis entre deux saisons de pluies (inviernos), d'avril à juin puis d'octobre à décembre, entrecoupées de saisons sèches (veranos).

Les Andes sèches s'étendent dans la partie méridionale du système

montagneux et dans les vallées à l'abri des vents humides qui soufflent

du Pacifique ou de secteur est (alizés et trains de dépressions

originaires d'Amazonie) ; dans les zones les plus sèches, la

pluviométrie s'affaisse à 800 mm d'eau par an, et l'agriculture devient

aléatoire sans irrigation. À l'état naturel, divers types de forêts

s'étagent sur les flancs des Andes humides, depuis la forêt équatoriale

jusqu'à celle des conifères tempérés, qui précèdent les prairies

alpines ; il n'en reste plus que les vastes forêts denses du versant

pacifique de la Cordillère occidentale, les autres parties des Andes

humides étant densément occupées. Dans les Andes sèches, la végétation

naturelle consiste en des steppes buissonnantes et en des savanes plus

ou moins arborées ; elles ont été fréquemment modifiées par l'homme.

Cette variété des milieux biogéographiques permet une grande diversité

des cultures.

Les terres basses chaudes situées en dehors du

système andin occupent les trois quarts du territoire. Les plaines

côtières caraïbes, qui s'allongent sur 900 km, sont formées d'une

juxtaposition de plaines alluviales construites par les fleuves andins.

Elles sont accidentées par des collines de roches tertiaires ou de

petits reliefs de socle cristallin (péninsule de la Guajira). La côte

est basse ou à lagunes, sauf au pied du massif de Santa Marta. Celle-ci

porte le point culminant de Colombie (5 775 m). Dans cette région

caraïbe, la pluviométrie diminue du sud-ouest, qui reçoit d'abondantes

précipitations, vers le nord-est, où le climat devient semi-aride

(500 mm d'eau par an dans la Guajira), la sierra Nevada perturbant cette

répartition par le déclenchement d'abondantes précipitations

orographiques. La végétation naturelle passe donc de la forêt dense au

sud-ouest, aux savanes plus ou moins amphibies et arborées sur le bas

Magdalena et à la steppe à épineux au nord-est, le massif de Santa Marta

présentant un étagement biogéographique andin.

La région côtière du Pacifique est accidentée dans le

secteur où la serranía del Baudó atteint le rivage. Partout ailleurs,

elle est formée de deltas et de plaines alluviales très marécageux,

bordés de mangroves. Le climat étant pluvieux, la forêt dense prospère.

Les plaines orientales (environ 650 000 km2)

correspondent, au nord, à une partie de la région occidentale des

Llanos, ces savanes plus ou moins arborées et à forêts-galeries du

bassin de l'Orénoque, au sud, à un morceau de l'Amazonie forestière. Le

milieu naturel a été peu modifié, la colonisation agricole et la

prospection pétrolière n'ayant entamé que le piémont andin et les hautes

terrasses. Plus ouverts, les Llanos sont moins inhospitaliers que

l'Amazonie.

2. Une population métissée

À l'arrivée des conquérants espagnols, au xvie s.,

les hautes terres salubres de la région andine étaient occupées par une

importante population amérindienne, estimée à près d'un million

d'individus. Ces communautés indiennes ne représentent plus,

aujourd'hui, que 2 % de la population. En effet, 60 % des Colombiens

sont considérés comme métis, 20 % comme Blancs, alors que la population

noire, concentrée sur les côtes caraïbes, en représente 18 %. La

ségrégation raciale, si elle n'est pas officielle, est une réalité, les

minorités noire et indienne occupant, dans leur grande majorité, le bas

de l'échelle sociale. La Constitution de 1991 a pourtant reconnu leur

identité ethnique et leur a accordé des droits civiques, leur allouant

un nombre réduit de sièges au Congrès.

La Colombie a connu une véritable explosion

démographique au cours des cinq dernières décennies. Sa population est

passée de 8,7 millions d'habitants en 1938 à plus de 45 millions en

2009, soit une densité moyenne de 40 habitants par km2.

Celle-ci ne rend pas compte, toutefois, des profondes disparités

régionales. Les déséquilibres du peuplement et l'aspect fortement

compartimenté de l'espace colombien doivent autant aux contraintes du

milieu naturel qu'aux héritages d'une histoire fortement régionalisée.

L'essentiel de la croissance démographique s'est en effet opéré dans les

axes de colonisation espagnole (région andine et côtes caraïbes). À

cette Colombie « pleine » s'oppose la Colombie « vide » des régions

orientales (Llanos, Amazonie) et du littoral pacifique. L'urbanisation

progresse rapidement, 72 % de la population vivant désormais dans les

villes, notamment dans les quatre plus grandes métropoles du pays :

Bogotá, Medellín, Cali et Barranquilla.

La croissance de la population colombienne a

aujourd'hui considérablement ralenti, en raison d'une baisse de la

natalité. L'indice de fécondité est passé de 5,3 enfants par femme en

1970 à 2,4 et le taux d'accroissement naturel est estimé à 1,4 % par an,

contre 3 % entre 1960 et 1965. La population est encore très jeune :

29 % des Colombiens ont moins de 18 ans et 5 % seulement sont âgés de

plus de 65 ans. L'espérance de vie atteint 72 ans, mais la proportion

élevée de morts violentes (de l'ordre de 80 pour 100 000 habitants),

frappant surtout les hommes jeunes, a un impact significatif sur

l'espérance de vie de la population masculine.

3. L'essor économique

Le « triangle d'or » andin (Bogotá-Medellín-Cali) constitue le cœur économique d'un pays industrialisé et urbanisé, mais au sein duquel l'agriculture occupe toujours une place de choix. La Colombie est considérée comme l'une des puissances de l'Amérique latine. Mais cette Colombie moderne et dynamique couvre à peine la moitié du territoire national. Sur les côtes de l'Atlantique, le développement se polarise autour de la ville de Barranquilla, qui s'affirme comme un centre secondaire. La côte pacifique, extrêmement pauvre, comporte de vastes espaces vides. Dans la partie orientale, la forêt amazonienne est pratiquement inoccupée, tandis que les Llanos constituent le domaine des grandes propriétés d'élevage extensif. Sur ces territoires en marge, l'État est pratiquement absent. Région de colonisation et de production de drogue, les plaines ont été, pendant des décennies, le théâtre de la violence des guérillas, désormais présentes dans le centre économique du pays.3.1. Mines et pétrole

Le secteur minier ne représente que 5 % du produit intérieur brut (P.I.B.), mais ce pourcentage ne rend pas compte de l'importance du charbon et, surtout, du pétrole dans l'économie colombienne. La Colombie, qui exporte des hydrocarbures depuis 1980, est devenue le troisième pays producteur d'Amérique latine. La production se concentre dans les vallées du Magdalena, dans les plaines orientales (Llanos) et au nord-est, à la frontière avec le Venezuela. L'exploitation du gigantesque gisement de Cusiana, découvert en 1988, et de celui de Cupiagua, découvert en 1991, ont entraîné un accroissement de la production. La prospection, l'extraction, le transport et le raffinage sont aux mains de l'entreprise d'État « Empresa colombiana de petroleo » (ECOPETROL). Au cours des années 1980, la Colombie est également devenue le premier pays charbonnier d'Amérique latine grâce à la mine « à ciel ouvert » située à El Cerrejón, dans la presqu'île de la Guajira, dont la production a fortement augmenté ces dernières années. Cette production est exportée depuis le port minéralier de la baie de Portete. Ce gisement est complété par celui d'El Descanso. L'ensemble fait du pays le deuxième d'Amérique latine en ce qui concerne les réserves de charbon. La Colombie extrait aussi de l'or, du fer, du nickel (gisement de Cerro Matoso) et des émeraudes (un tiers de la production mondiale). La Colombie développe aussi son potentiel hydroélectrique.3.2. L'agriculture et l'élevage

Le secteur agricole, principale source de devises et

d'emplois (23 % de la population active), procure 12 % du P.I.B. Les

productions sont très variées en raison de la diversité des milieux

biogéographiques et des structures agraires. L'agriculture colombienne

présente une double dualité avec, d'une part, l'existence d'une

agriculture parallèle, illégale, fondée sur la production de cannabis et

de coca (la Colombie étant probablement, après le Pérou, le deuxième

producteur mondial de coca), et, d'autre part, la persistance de

structures foncières fortement inégalitaires, caractérisées par la

coexistence de petites exploitations agricoles (microfundia) pratiquant

une polyculture vivrière, et de grands domaines (latifundia) voués à

l'élevage bovin extensif ou aux cultures commerciales.

Le café constitue la première culture d'exportation, avec une production de 700 000 tonnes en 2006 (3e rang

mondial), répartie sur 1 million d'hectares plantés (17 % des surfaces

cultivées) situés, pour l'essentiel, au centre du pays, sur les versants

humides des cordillères andines (provinces d'Antioquia, du Caldas, du

Tolima et du Valle del Cauca). Viennent ensuite la banane et

l'horticulture, la Colombie étant le deuxième exportateur mondial de

fleurs coupées après les Pays-Bas. La production agricole destinée au

marché intérieur est dominée par le riz, le maïs, le manioc, la canne à

sucre, le cacao, la pomme de terre et le coton. Les cultures s'étagent

en fonction de l'altitude : canne à sucre, coton, cacao, banane dans les

fonds plats des vallées, café et cultures vivrières au-dessous de

2 000 m, céréales et élevage jusqu'à plus de 3 000 m.

3.3. Les industries

Les industries (employant 19 % de la population active) se concentrent autour des quatre métropoles millionnaires (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla) et fournissent environ 35 % du P.I.B. La principale branche d'activité est l'agroalimentaire ; la fabrication du café moulu représente, à elle seule, 25 % de la production industrielle. Deuxième grand secteur, l'industrie chimique (14 % de la production industrielle) est contrôlée par les grandes compagnies internationales ; fabriquant une gamme diversifiée de produits (cosmétiques, fertilisants, insecticides, produits pharmaceutiques…), c'est la branche industrielle qui a le plus bénéficié de la libéralisation de l'économie. Les autres secteurs importants sont l'industrie textile et la confection (3e rang national, 10 % de la production), concentrées principalement autour de Medellín, la métallurgie, la construction mécanique, la construction automobile et la filière bois. Plusieurs secteurs nouveaux sont en phase de croissance : les hautes technologies, le tourisme médical, les centres d'appels, les produits cosmétiques.3.4. Commerce extérieur

Principal partenaire économique, les États-Unis absorbent, en valeur, 30 % des exportations colombiennes. L'Union européenne occupe la deuxième place. La Colombie se place au quatrième rang pour les investissements directs étrangers en Amérique latine, après le Brésil, le Mexique et le Chili, devant l'Argentine. Les investissements directs étrangers sont passés de 2 milliards de dollars par an en 2002, année de l'élection d'Uribe, à 10 milliards de dollars par an en 2008.

En 2012, un accord de libre-échange, l'Alliance du

Pacifique, est ratifié entre la Colombie, le Chili, le Pérou et le

Mexique, le Costa Rica et le Panamá ayant un statut d'observateur.

HISTOIRE

1. La période coloniale

À leur arrivée en Colombie, les Espagnols ne trouvent pas de grands foyers culturels encore actifs, hormis celui des Muiscas (ou Chibchas) des hauts plateaux orientaux.

Darién, fondé en 1510 dans l'isthme, est le premier

établissement espagnol permanent du continent. On doit à Rodrigo de

Bastidas la fondation de Santa Marta, bientôt suivie de celle de

Cartagena par Pedro de Heredia. L'Eldorado attire ensuite des colons

vers l'intérieur : tandis que Nikolaus Federmann pénètre en 1536 dans

les plaines orientales, venant du Venezuela, et que Sebastián de

Belalcázar, venant de Quito, conquiert Popayán et arrive par le Cauca

jusqu'à Antioquia, Gonzalo Jiménez de Quesada remonte le cours de la Magdalena et fonde, le 6 août 1538, Santa Fe (→ Bogotá).

Jusqu'en 1541, l'occupation se développe ; les villes

se multiplient, mais, en raison de la difficulté des communications

jusqu'au début du xixe siècle, les centres de peuplement demeurent isolés les uns des autres, favorisant ainsi l'autonomie municipale.

1.1. La vice-royauté de Nouvelle-Grenade

Jusqu'en 1717, la Nouvelle-Grenade est rattachée à la vice-royauté de Lima. Après 1739, elle forme avec le Venezuela la vice-royauté de Nouvelle-Grenade, dont Bogotá, déjà siège d'une audiencia depuis 1549, devient la capitale.

Les Espagnols ne trouvent pas en Nouvelle-Grenade les

métaux précieux qu'ils espéraient : ils y exploitent cependant le sel

gemme et les émeraudes. Deux ressources assurent la prospérité de la

colonie. D'une part, les grands domaines sont mis en valeur grâce au

travail forcé des Indiens, bientôt relayés sur la côte nord par les

esclaves noirs. D'autre part, la présence de l'isthme assure aux ports

de Nouvelle-Grenade une richesse qui attire souvent les corsaires.

À Cartagena, à Nombre de Dios transitent les produits

du Pérou, du Mexique et même des Philippines, et les galions espagnols

alimentent chaque année la foire de Nombre de Dios. L'Église catholique

s'implante très tôt en Nouvelle-Grenade : Santa Marta a eu un évêque dès

1534, Bogotá un archevêque en 1573, et l'évangélisation a été très

active. Dotée de domaines importants, l'Église assure d'autre part, pour

des siècles, l'enseignement (une université fonctionne dès le xvie siècle à Bogotá). Les langues indigènes reculent alors rapidement devant l'espagnol. La vie intellectuelle est florissante, et la société créole produit, au xviiie siècle, de grands savants, tels les naturalistes José Celestino Mutis (1732-1808) et Francisco José de Caldas (1768-1816).

2. L'indépendance (1810-1815)

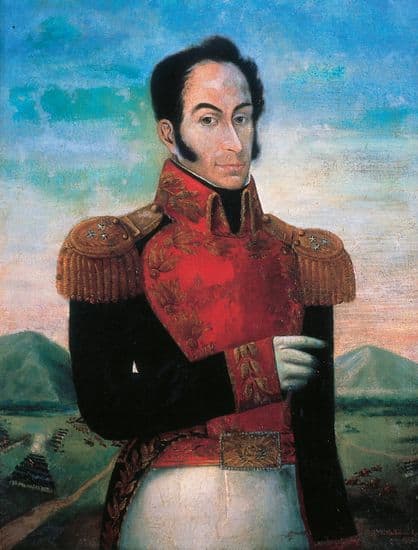

2.1. L'insurrection pour l'indépendance : Simón Bolívar

L'occupation napoléonienne en Espagne stimule le

désir d'indépendance. Une junte est constituée à Bogotá le 20 juillet

1810 : elle aboutit, un an plus tard, à la proclamation d'une fédération

des provinces de la Nouvelle-Grenade, qui rompent avec la métropole. La

répression espagnole, conduite par le général Morillo, est

particulièrement sanglante : Cartagena est reprise en 1815, et toute

résistance disparaît en 1817.

Cette violence même, l'action de Bolívar et de ses lieutenants José Antonio Páez et Francisco de Paula Santander relancent l'insurrection, qui triomphe grâce aux victoires de Boyacá (1819), Carabobo (1821) et Pichincha (1822).

Le 10 août 1819, Bolívar proclame l'union du

Venezuela et de la Nouvelle-Grenade. Le congrès d'Angostura (17 décembre

1819) aboutit ainsi à la constitution d'une république de

Grande-Colombie, à laquelle s'intègrent Panama en 1821 et l'Équateur en

1822. Cette union ne survit pas à Bolívar : en 1830, le Venezuela, puis

l'Équateur font sécession.

2.2. Libéraux et conservateurs au pouvoir : un siècle d'instabilité

Dès cette époque apparaissent les deux grands partis qui vont désormais dominer la politique du pays : celui des conservateurs centralistes, qui s'appuient sur l'Église catholique, le catholicisme étant religion d'État, et celui des libéraux fédéralistes, qui veulent réduire l'influence aussi bien économique que spirituelle de celle-ci.

Les conservateurs dotent d'abord la République de

Nouvelle-Grenade d'une Constitution unitaire. Mais, à partir de 1845,

les libéraux – avec les présidents Mosquera, López (1849) et surtout

Obando (1853) – tentent de faire triompher leurs conceptions

fédéralistes : ils provoquent la guerre civile et, en 1854, s'installe

la dictature de Melo. Mais des conservateurs modérés reviennent au

pouvoir, et l'un d'eux, le président Ospina Rodriguez (1857), fait

adopter, en mai 1858, une Constitution semi-fédérale pour la

« Confédération grenadine ».

En 1861, le libéral Tomás Cipriano Mosquera revient

au pouvoir en renversant le gouvernement et s'en prend à l'Église

(expulsion des jésuites, saisie des biens). Une nouvelle Constitution,

nettement fédéraliste, réalise les « États-Unis de Colombie » (1863).

Réélu en 1866, Mosquera est renversé en 1867 par des libéraux radicaux.

Après une nouvelle guerre civile en 1876, les

conservateurs reviennent au pouvoir en 1880 avec le libéral dissident

Rafael Núñez, qui s'appuie sur le clergé et les grands propriétaires :

l'État prend alors le nom de République de Colombie, avec une

Constitution centraliste (1886). Les libéraux, fédéralistes, se

soulèveront à plusieurs reprises (insurrections de 1885 et de 1895, et

surtout « guerre des Mille Jours » [1889-1903]).

Cette instabilité, durant tout le xixe siècle,

est due en grande partie à l'insuffisance des voies de communication,

qui favorise le maintien des particularismes locaux et freine

l'évolution de l'économie.

3. Une démocratie en proie à la violence

3.1. Stabilité politique et expansion économique (1903-1930)

En 1903, avec l'accession de Panama à l'indépendance, favorisée par Washington, le pays doit abandonner tout espoir de contrôle du commerce interocéanique. Mais l'indemnisation versée par les États-Unis sera un facteur d'expansion. À partir du gouvernement du général Rafael Rayes (1904-1909), le pays rentre dans une ère de stabilité politique qui fait passer au premier plan les problèmes économiques. Sous les présidences des conservateurs Nel Ospina (1922) et Abadía Méndez (1926), des emprunts américains permettent la construction de routes, tandis que, dès 1919, apparaît l'aviation commerciale.

En contrepartie, cependant, l'influence économique

des États-Unis ne cesse de grandir. Les Américains contrôlent le marché

du café, l'exploitation (depuis 1925) du pétrole et les plantations de

bananiers.

3.2. De la crise à la guerre civile

Dans les années 1929-1930, la Colombie est confrontée à une double crise : la dépression mondiale d'un côté, la superproduction de café brésilien de l'autre, avec la baisse des cours qu'elle entraîne. Les conflits agraires revêtent sans cesse plus d'ampleur et menacent la production dans certaines régions. Syndicats et ligues paysannes se multiplient.

Élu en 1934, le libéral Alfonso López Pumarejo

procède à des réformes sociales (loi sur la journée de travail de

8 heures, projet de réforme agraire). Il inquiète l'aile droite

libérale, qui fait élire Eduardo Santos en 1938. Revenu au pouvoir en

1942, A. López est contraint de démissionner trois ans plus tard.

Alberto Lleras Camargo, qui le remplace à la tête de l'État, entreprend

alors une politique d'union nationale groupant libéraux et

conservateurs ; il provoque l'opposition de l'aile gauche libérale, qui

se radicalise sous l'influence de l'avocat marxiste Jorge Eliecer

Gaitán.

En 1946, c'est un conservateur, Mariano Ospina Pérez,

qui revient au pouvoir. L'assassinat, le 9 avril 1948, de Gaitán, dont

la popularité n'a cessé de grandir auprès des masses, déclenche des

émeutes sanglantes dans la capitale (le bogotazo) et dans les

grandes villes. Ces révoltes, suivies d'une violente répression, ouvrent

une période de guerre civile larvée d'une cruauté extrême (la violencia) et dont le nombre de victimes est estimé entre 200 000 et 300 000 morts.

3.3. Le Front national

L'expérience de la violencia et le développement d'une guérilla autonome amènent au pouvoir un militaire, le général Rojas Pinilla. Hormis cette courte dictature militaire (1953-1957), la Colombie est l'un des rares pays de l'Amérique latine à avoir conservé, tout au long de ce siècle, un régime politique de démocratie civile. Elle est toutefois l'un des seuls pays de cette zone où la violence et les conflits armés soient aussi constants. La démocratie civile a pu être assurée par un pacte entre libéraux et conservateurs (le Front national), qui a permis une accalmie sur le plan politique.

En 1957, une réforme constitutionnelle instaure pour

une durée de seize ans une alternance des deux partis à la présidence,

une répartition équitable des postes gouvernementaux et une

représentation égale au Congrès. Le retour à des élections

présidentielles libres en 1974 n'a pas empêché que la formule du partage

soit strictement appliquée pour toutes les charges politiques et

administratives. Depuis lors, le parti libéral tend à être le parti du

gouvernement.

En 1982, à la suite de dissensions internes au sein du parti libéral, c'est un conservateur, Belisario Betancur,

qui est élu de peu à la présidence, mais ses trois successeurs,

Virgilio Barco Vargas, César Gaviria Trujillo et Ernesto Samper, sont

des libéraux.

3.4. Les guérillas

Si la démocratie civile a pu être assurée par le Front national, la violence, quant à elle, n'a pas cessé depuis la guerre civile de 1948-1953. En effet, au moins la moitié des combattants n'a pas déposé les armes.

Dans les années 1960, des groupes d'autodéfense

paysanne contrôlés par le parti communiste, fondé en 1930, donnent

naissance aux Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), d'influence castriste.

À la même époque apparaît l'Armée de libération

nationale (ELN). Durant les années 1970 naît une guérilla urbaine, le

Mouvement du 19 avril (M-19) ; celui-ci, qui réussit des actions

spectaculaires (vol de plusieurs milliers d'armes dans une caserne en

1979, prise d'otages à l'ambassade de la République dominicaine en 1980,

prise d'otages sanglante dans le palais de justice de Bogotá en 1985),

est l'un des groupes de guérilla les plus populaires d'Amérique latine.

Entre 1987 et 1997, l'ELN et les FARC multiplient les

enlèvements. Elles font de cette pratique leur deuxième source de

financement et un moyen de pression sur les autorités locales.

Soupçonnées d'être impliquées dans le trafic de drogue au milieu des

années 1980, ces guérillas abandonnent les zones rurales et se

concentrent dans les régions économiquement riches (celles de production

de biens d'exportation et d'exploitation minière).

Parallèlement, à partir des années 1980, des groupes

paramilitaires se constituent et prolifèrent ; ils comptent sur le

soutien de l'armée et des grands propriétaires, mais disposent d'un haut

degré d'autonomie. Les paramilitaires sont également suspectés d'être

le bras armé des narcotrafiquants. La Colombie devient à nouveau le

théâtre d'une violence exceptionnelle. Massacres, exactions,

enlèvements, rackets – de la part des paramilitaires comme des

guérilleros – affectent une population civile soumise à la loi du

silence. Plus de 500 000 personnes ont dû abandonner leur région

d'origine. Dans ce contexte, des arrangements politiques ne semblent pas

constituer une véritable solution au problème.

3.5. La lutte contre le trafic de drogue

Des négociations sérieuses ont pourtant été entamées sous la présidence de B. Betancur (1982-1986), puis sous celle de Virgilio Barco Vargas (1986-1990), mais les cessez-le-feu n'ont été que rarement respectés. Sous la présidence de C. Gaviria Trujillo (1990-1994), des perspectives de paix avec la guérilla se font jour : le M-19, ayant accepté de déposer les armes et de participer au jeu démocratique, siège à l'Assemblée constituante de 1991 puis au Congrès. Certaines guérillas sont également démobilisées, et deux grands narcotrafiquants, Fabio Vásquez et Pablo Escobar, se rendent à la justice.

En 1992, l'Action démocratique, émanation politique

du M-19, quitte la coalition gouvernementale tandis que des guérillas,

même affaiblies, poursuivent leurs actions terroristes. La priorité est

pourtant donnée à la lutte contre le trafic de drogue. En 1993, à la

suite d'une évasion, Pablo Escobar est tué par les forces de sécurité.

Après l'accession à la présidence d'Ernesto Samper, en 1994,

l'arrestation de plusieurs lieutenants d'Escobar semble représenter une

victoire du pouvoir central sur le narcotrafic. Peu après cependant, les

membres du parti libéral sont accusés d'avoir reçu, lors de la campagne

électorale, le soutien financier des trafiquants de drogue de Cali.

Afin de restaurer sa crédibilité, E. Samper nomme le

général Rosso Cadena à la tête d'une opération antidrogue, qui élimine

huit des principales têtes du cartel de Cali. Mais le succès de ces

opérations est éclipsé par les résultats des enquêtes réalisées sur

l'infiltration de l'argent de la drogue dans la vie politique

colombienne, donnant lieu à plusieurs scandales politiques et

compromettant gravement E. Samper. Si celui-ci a pu mener à terme son

mandat présidentiel, les sanctions économiques imposées par les

États-Unis l'ont obligé à renforcer son action contre le narcotrafic. En

1996, le gouvernement fait voter par le Congrès une loi sur la

confiscation des biens des barons de la drogue. En 1997, un projet sur

la réintroduction d'un traité prévoyant l'extradition vers les

États-Unis des grands chefs du narcotrafic est également approuvé.

La politique de E. Samper est toutefois largement

désavouée par l'élection d'Andrés Pastrana Arango à la présidence de la

République, en juin 1998, élection qui marque le retour au pouvoir du

parti conservateur.

3.6. L'échec des efforts de paix

Fidèle à ses promesses de campagne, le nouveau dirigeant colombien engage des pourparlers de paix difficiles en particulier avec les FARC. Dès novembre 1998, ce mouvement de guérilla obtient du gouvernement le contrôle administratif d'une zone démilitarisée de 42 000 km2 dans le sud-ouest du pays. L'attribution d'une deuxième zone démilitarisée (5 000 km2 environ) dans le nord à l'ELN – aux pouvoirs cependant moins étendus que ceux des FARC –, en échange de l'ouverture des négociations, est annoncée en avril 2000, mais finalement repoussée sine die devant le tollé suscité au sein des populations concernées.

Ces concessions accordées aux guérillas provoquent la

colère des mouvements paramilitaires, qui se sentent marginalisés.

Pourtant le plan de paix cher au président Pastrana – destiné à lutter

contre le trafic de drogue et à mettre fin à la violence armée –

progresse ; en juillet 2000, les États-Unis décident d'octroyer une aide

exceptionnelle de 1,3 milliard de dollars pour son financement.

Après une interruption entre novembre 2000 et février

2001 – les FARC exigeant du gouvernement qu'une véritable lutte soit

menée contre les paramilitaires –, les négociations de paix reprennent,

même si le rang de leurs détracteurs est en constante augmentation. En

effet, le processus a perdu au fil des mois de sa crédibilité ; les

critiques portent surtout sur la zone octroyée à la guérilla, qui serait

utilisée à des fins criminelles (développement de la culture de la

coca ; séquestration de civils pris en otage contre rançon).

Fin 2001, le contexte international, avec le lancement par les Américains de la campagne antiterroriste au lendemain des attentats de septembre 2001

aux États-Unis, n'est guère favorable à une reprise sérieuse du

dialogue avec des organisations, qualifiées de terroristes par

Washington (ainsi sont classées les FARC, l'ELN, mais aussi le principal

groupe de paramilitaires d'extrême droite, les AUC). En octobre, la

zone octroyée aux FARC est cependant reconduite pour trois mois. Le

processus moribond connaît encore quelques ultimes coups de théâtre

avant d'être enterré par son initiateur le 20 février 2002.

Au cours d'une campagne électorale rythmée par son

lot d'assassinats et d'enlèvements (celui, notamment, de la candidate

des Verts à la présidentielle de mai 2002, la Franco-Colombienne Íngrid Betancourt,

par les FARC le 23 février), un candidat indépendant, dissident du

parti libéral, Álvaro Uribe Vélez, partisan d'une politique de fermeté,

se détache face aux candidats des partis libéral et conservateur,

victimes d'une défiance grandissante de leur électorat. Le 26 mai,

Álvaro Uribe Vélez est élu, dès le premier tour, président de la

République (53 %), devant son principal adversaire, Horacio Serpa, du

parti libéral (31 %). Outre le rétablissement de l'autorité de l'État

par la mise au pas des guérillas, le nouveau président promet une lutte

sans merci contre la corruption et une ample réforme politique.

3.7. Álvaro Uribe Vélez : entre austérité et fermeté

Conformément à ses promesses de campagne, Álvaro Uribe Vélez fait montre d'autorité en déclarant d'emblée l'état d'exception, en mettant en place un réseau d'informateurs civils tout en cherchant à relancer les pourparlers de paix sous les auspices des Nations unies. En juin 2003, il engage le dialogue avec l'ELN en vue d'un éventuel processus de paix ; ce dernier, après avoir échoué malgré une tentative de médiation mexicaine, est relancé en 2005 à La Havane pour être interrompu en 2006 par la reprise des rivalités entre ELN et FARC. Les deux guérillas, affaiblies par l'offensive menée par l'armée colombienne depuis 2004 et opposées sur le principe même d'un dialogue avec le gouvernement, se livrent une guerre ouverte en Arauca, proche du Venezuela et riche en pétrole.

Le président engage également en juillet 2003 de

difficiles négociations avec le mouvement paramilitaire d'extrême droite

AUC en vue de sa totale démobilisation prévue pour 2005. À cet effet,

la loi « Justice et Paix » adoptée par le Congrès en juillet 2005 – et

applicable tant aux groupes paramillitaires qu'aux guérillas – définit

les mesures de réinsertion prévues pour les repentis et le cadre légal

dans lequel victimes et survivants peuvent espérer obtenir justice,

vérité et réparation. Le désarmement de 31 000 combattants des AUC

s'achève officiellement en avril 2005. Cependant, le processus de

réconciliation suscite le scepticisme de l'Église catholique et d'une

partie de l'élite politique économique du pays, qui estiment que la

politique du gouvernement ne diminue pas le pouvoir des paramilitaires

mais en change la nature. Les organisations internationales dénoncent

l'ambiguïté de cette politique. Enfin, les révélations par les chefs

paramilitaires concernant les complicités dont ils ont bénéficié au sein

de la classe politique (scandale de la « para-politique »), de l'armée

et de l'État, éclaboussent l'entourage du président.

Partisan de la plus grande fermeté vis-à-vis des

FARC, le président Uribe lance début 2004 avec l'appui des États-Unis le

plan « Patriote », la plus grande opération militaire contre la

guérilla. Surmontant sa réticence à négocier avec une organisation

terroriste, et à l'écoute d'une majorité de Colombiens désormais

favorables à un accord humanitaire pour obtenir la libération des

otages, le président consent à libérer, en décembre 2004, 23 guérilleros

dans l'espoir que les FARC acceptent, en retour, de libérer leurs

otages (59 « prisonniers politiques »). Mais, en février 2005, une vague

d'attaques menées par la guérilla porte un sérieux démenti au discours

politique du président, qui persiste à nier l'existence d'un conflit

armé. En janvier 2006 enfin, les FARC opposent une fin de non-recevoir

aux propositions du gouvernement de créer une zone démilitarisée sous

contrôle international dans le sud-ouest du pays afin de négocier un

échange humanitaire.

Fort du relatif succès de sa politique dite de

« sécurité démocratique », à l'origine de la baisse des attentats et des

enlèvements, et, par ailleurs, d'une reprise économique sensible, le

président Uribe – autorisé à briguer un second mandat à la tête de

l'État depuis la validation d'un amendement constitutionnel en octobre

2005 – est réélu au premier tour de l'élection présidentielle du 28 mai

2006 avec 62,2 % des suffrages. Il devance largement Carlos Gaviria

Díaz, le candidat de la gauche réunie autour du Pôle démocratique

alternatif (PDA), qui, en recueillant 22 % des suffrages, devient la

première force d'opposition. La défaite cinglante du libéral Horacio

Serpa (11,84 %), candidat pour la troisième fois consécutive, relègue le

parti libéral, longtemps majoritaire et au pouvoir, au rang de force de

soutien à l'opposition.

La victoire du président Uribe confirme – au sein d'une Amérique latine

basculant à gauche – l'ancrage de la Colombie à droite et son

alignement sur les États-Unis, dont elle est le principal allié dans la

région et le troisième bénéficiaire de l'aide extérieure. En 2006, un

accord de libre-échange est signé avec Washington, malgré l'opposition

populaire colombienne. Participant au processus d'intégration régionale,

Bogotá, déjà membre de la Communauté andine des nations (CAN) et de l'ALADI, devient, en 2004, membre associé du Mercosur.

En 2006 et 2007, les négociations informelles entre

le pouvoir et les FARC piétinent, la guérilla exigeant la création d'une

zone démilitarisée dans le sud-ouest du pays avant tout échange de

prisonniers. Malgré la détérioration des relations entre le président

Uribe et son homologue vénézuélien, Hugo Chávez,

la médiation de ce dernier permet dans un premier temps la libération

de plusieurs otages (janvier 2008) mais, alors que les FARC perdent

successivement leur numéro 2, Raúl Reyes, dans une attaque de l'armée

(mars) puis leur chef historique, Manuel Marulanda, des suites d'une

maladie, la politique de fermeté du gouvernement est finalement

couronnée de succès avec la libération en juillet, à l'issue d'une

opération militaire menée sans effusion de sang, de quinze prisonniers,

dont Í. Betancourt.

Par ailleurs, la coopération avec les États-Unis est

renforcée avec la mise à disposition de sept bases militaires dans le

cadre d'opérations contre le trafic de stupéfiants et la guérilla,

projet d'accord qui provoque de vives tensions au sein de l'Union des

nations sud américaines (UNASUR, fondée en mai 2008) avec le Venezuela

(et ses alliés équatorien et bolivien), un différend que les

participants au sommet latino-américain de Cancún en février 2010,

tentent d’aplanir.

Bien que mis en cause dans un scandale d'écoutes

illégales menées par les services de renseignement et accusé par

l'opposition d'avoir marchandé le soutien de certains parlementaires en

vue d'obtenir une majorité, Uribe reçoit en août et septembre 2009

l'aval du Sénat puis de la Chambre des représentants pour organiser un

référendum en vue de briguer un troisième mandat en mai 2010 – une loi

qui est toutefois censurée par la Cour constitutionnelle en février

2010. Le président s’incline alors devant cette décision. Mais,

démentant les pronostics, son camp – le parti social de l’Unité

nationale (ou « parti de la U ») et son allié, le parti

conservateur– renforce sensiblement ses positions aux élections

législatives de mars qui sont entachées de plusieurs irrégularités

(achats de votes notamment). Plusieurs candidats, impliqués dans le

scandale de la « para-politique » et sous le coup d’enquêtes

préliminaires diligentées par la Cour suprême, sont réélus, certains

d’entre eux sous la bannière d’un nouveau parti politique, le parti

d’Intégration nationale (PIN). Le 20 juin, Juan Manuel Santos, ancien

ministre de la Défense d'Uribe l’emporte au second tour de l’élection

présidentielle avec plus de 69 % des voix face au candidat écologiste

Antanas Mockus.

3.8. Juan Manuel Santos : continuité et rupture

S’il ne fait pas partie des dauphins d’Álvaro Uribe, le nouveau président porte l’héritage de la politique de son prédécesseur, notamment par sa participation en première ligne à la politique de sécurité mise en œuvre dans les années 2006-2009. Prônant ainsi la même fermeté, Juan Manuel Santos exige la libération de l’ensemble des otages avant toute négociation avec les FARC, qui, elles, ont proposé une reprise des discussions. La guérilla essuie d’importants revers : en septembre 2010, elle perd le chef de son aile militaire, Víctor Julio Suárez Rojas, alias le « Mono Jojoy », tué dans un bombardement. En novembre 2011, son chef politique et commandant suprême, Alfonso Cano, est également éliminé par l’armée à l’issue d’une vaste opération militaire, dans des circonstances controversées. Le mouvement est indéniablement affaibli : même si le nombre de ses attaques augmente (autour de 2 000 en 2010 et en 2011), ses actions sont plus dispersées et le fait de petits groupes réduits à quelques hommes.

Après le rétablissement de relations diplomatiques

avec le Venezuela rompues en juillet 2010, l’adoption de la loi sur

l’indemnisation des victimes et la restitution des terres aux personnes

déplacées (juin 2011) marque une rupture importante avec la politique

précédente ; elle implique en effet la reconnaissance de l’existence

d’un conflit armé, ce que A. Uribe avait toujours refusé réduisant ce

dernier à une « menace terroriste ».

Alors que les derniers otages « politiques » – dix

membres des forces de l’ordre – sont libérés en avril 2012, le

gouvernement relance des discussions avec la guérilla sur de nouvelles

bases. Rendues publiques en août, ces négociations de paix globales

s'ouvrent à Oslo en octobre et reprennent à La Havane à partir du mois

suivant. Elles portent sur cinq principaux points : développement rural

et accession à la terre ; fin des combats ; participation à la vie

politique et réintégration des guérilleros ; lutte contre le

narcotrafic ; droits des victimes. Les hostilités ne cessent pas pour

autant, hormis une courte trêve unilatérale de la guérilla entre

novembre 2012 et janvier 2013.

Si les délais annoncés pour la finalisation d’un

accord avant la fin de 2013 ne sont pas tenus, les négociations de paix,

confidentielles, se poursuivent au cours d’une série de cycles. En mai

2013, les parties parviennent à un accord sur la question de la réforme

agraire avant d’aborder au cours de l’été celle de la participation

politique. Après une nouvelle trêve unilatérale annoncée par les FARC en

décembre, le problème du trafic et de la culture des produits

stupéfiants (feuille de coca, pavot et marijuana) commence à être

discuté.

La poursuite de ces pourparlers est l’un des

principaux thèmes de la campagne électorale en vue des élections

nationales de mars et juin 2014. Les enquêtes d’opinion tendent à

montrer que dans leur majorité, les Colombiens y sont favorables tout en

restant sceptiques quant à leur issue. Davantage inquiétés par

l’insécurité urbaine, le chômage et la corruption, ils ne placent

cependant plus le conflit armé au premier plan de leurs préoccupations.

Depuis janvier 2013, les partisans d’Álvaro Uribe,

les plus critiques à l’égard du processus de paix et particulièrement

hostiles à l’idée d’amnistie, sont représentés au sein du Centre

démocratique. Rassemblant des dissidents issus pour la plupart du

« parti de la U », ce courant « uribiste » enregistre de bons résultats

aux élections législatives, parvenant à se hisser à la deuxième place au

Sénat (où est élu l’ex-président) et à la quatrième à la Chambre des

représentants.

Fort de ce premier succès, leur candidat Oscar Ivan

Zuluaga arrive en tête du premier tour du scrutin présidentiel (29,2 %)

devant le président sortant (25,6 %), la candidate du parti conservateur

(15,5 %), celle de l’opposition de gauche menée par le « Pôle

démocratique » (15,2 %) et le candidat écologiste (8,2 %).

À l’issue d’un âpre duel marqué par des accusations

mutuelles de corruption, J. M. Santos l’emporte de justesse le 15 juin

avec près de 51 % des suffrages contre 45 % à O. I. Zuluaga, le vote

blanc atteignant 4 %. Appuyé par le « parti de la U » et les libéraux,

le président bénéficie également du report précieux des voix de gauche,

alors que son adversaire a reçu le soutien du parti conservateur.

Présentée comme un plébiscite en faveur de la paix, cette réélection ne

mobilise toutefois qu’environ 48 % des électeurs malgré une campagne en

faveur de la participation.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire