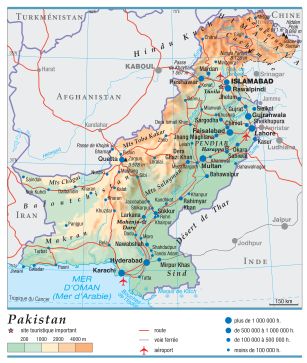

Nom officiel: République islamique du Pakistan

Population: 196 174 380 habitants (est. 2014) (rang dans le monde: 6)

Superficie: 803 940 km. car.

Système politique: république fédérale

Capitale: Islamabad

Monnaie: roupie pakistanaise

PIB (per capita): 3 100$ US (est. 2013)

Langues: penjabi 48%, sindhi 12%, siraiki (une variante du pinjabi) 10%, pashtou 8%, ourdou (langue officielle) 8%, balouchi 3%, hindko 2%, brahui 1%, anglais (langue officielle), bouroushaski et autres 8%

Religions: musulmans 96,4% (sunnites 85-90%, chiites 10-15%), autres (incluant chrétiens et hindous) 3,6% (est. 2010)

GÉOGRAPHIE

Les secteurs irrigués du Sud et surtout du Nord-Est (Pendjab), correspondant à la plaine alluviale de l'Indus et de ses affluents, constituent les parties vitales du Pakistan. Ils fournissent du blé, du riz et du coton (principal produit d'exportation et base de la seule industrie notable, le textile). Le pourtour est formé en grande partie de montagnes peu peuplées (Baloutchistan à l'ouest ; partie de l'Hindu Kuch au nord, souvent frappé par des séismes). Le sous-sol fournit surtout du gaz naturel. Les problèmes économiques (sous-emploi, endettement) s'ajoutent aux conflits ethniques, voire religieux (entre musulmans chiites et sunnites), et aux tensions récurrentes avec l'Inde.

1. Le milieu physique

image: http://www.larousse.fr/encyclopedie/data/images/1006244-Vall%c3%a9e_de_la_Hunza.jpg

image: http://www.larousse.fr/encyclopedie/data/images/1314795-Indus.jpg

- image: http://www.larousse.fr/encyclopedie/data/vignettes/1006244.jpg

- image: http://www.larousse.fr/encyclopedie/data/vignettes/1314795.jpg

Entre la mer d'Oman au sud et les chaînes montagneuses du nord (extrémité occidentale de l'Himalaya), le Pakistan appartient à la fois au Moyen-Orient (régions arides et souvent accidentées de l'ouest aux confins de l'Afghanistan et de l'Iran) et au sous-continent indien à l'est (plaines de l'Indus).

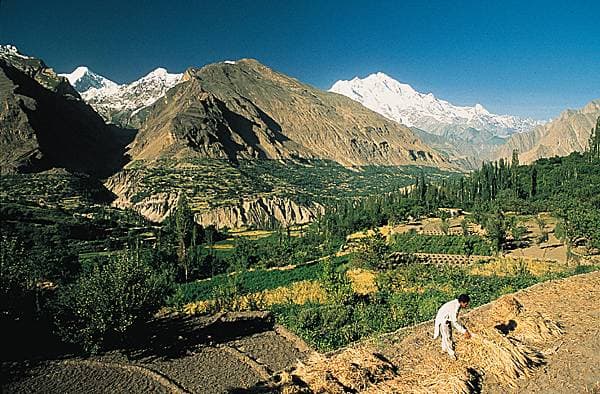

Les régions naturelles peuvent se ramener à trois grands ensembles. La plaine de l'Indus et de ses affluents regroupe le Pendjab et le bas Indus (la basse plaine et le delta), correspondant à la province du Sind, bordés à l'est par le désert de Thar. La bordure montagneuse septentrionale compte de nombreux sommets à plus de 7 000 m d'altitude dans les paysages alpins de l'Hindu Kuch, du Karakorum et de l'Himalaya proprement dit, montagnes difficiles aux bassins rares (Chitral), dont l'édification résulte de leur position charnière entre les plaques indo-australienne au sud et eurasiatique au nord, la première ayant glissé sous la seconde. Le Baloutchistan, aride, steppique, présente une structure complexe de sédiments empilés du trias au quaternaire, calcaires à l'est, détritiques à l'ouest, en deux chaînes qui se raccordent au « nœud » de Quetta.

L'aridité du climat est corrigée par de grands travaux entrepris dès la seconde moitié du xixe s. et toujours continués : barrages du bassin de l'Indus et canaux (Sukkur, Tarbela, Mangla), ou karez du Baloutchistan (galeries de captage des nappes souterraines dans les piémonts jalonnées de puits). En effet, tout le Sind reçoit moins de 200 mm de pluies. Atteignant le Pakistan, les moussons ont épuisé une large partie de leur capital d'humidité ; on enregistre aussi quelques pluies d'hiver de type méditerranéen et non tropical. Mais seule la montagne du nord est bien arrosée et présente de belles forêts.

2. La population

image: http://www.larousse.fr/encyclopedie/data/images/1007313-Islamabad.jpg

Le Pakistan est le sixième pays le plus peuplé du monde. C'est l'un des rares États du monde à avoir été créé sur une base purement religieuse. S'il est presque exclusivement composé de musulmans (97 % de la population), il rassemble sur son territoire des ethnies d'une grande diversité culturelle et linguistique : l'unité de la nation est, de ce fait, l'un des problèmes majeurs qui compromet le plus les chances de développement du pays. Plus des trois quarts des musulmans suivent le rite sunnite hanafite, majoritaire dans le sous-continent indien ; le quart restant se partage entre chiites duodécimains (tout comme les Iraniens voisins) et chiites ismaéliens du Sind et du Cachemire. Le mysticisme soufi populaire, lié au culte des saints, est très répandu malgré l'opposition des néo-fondamentalistes musulmans, hostiles à cette pratique.

Le Pakistan est un pays aux frontières indécises (ligne de cessez-le-feu au Cachemire, porosité de la frontière du Nord-Ouest), dont les différents groupes ethniques, loin de former une unité, s'étendent sur les pays voisins (Pachtouns en Afghanistan, Sindis, Cachemiris et Pendjabis en Inde). La densité moyenne (plus de 200 habitants par km2) n'a que peu de signification, les quatre cinquièmes des Pakistanais vivant dans le bassin de l'Indus.

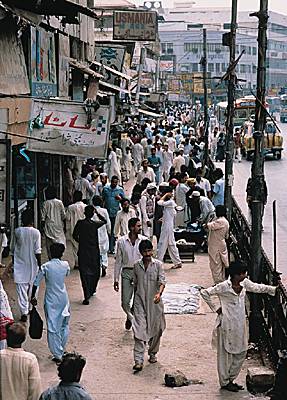

On distingue au Pakistan quatre grandes régions, tant du point de vue des ethnies que du mode de peuplement. Le poids démographique, politique et économique du Pendjab, à l'est, place cette région au premier plan (48 % de la population totale). L'organisation sociale du Pendjab rural repose sur le pouvoir exercé par les propriétaires fonciers (zamindars). Ceux-ci sont divisés en groupes (Jats, Araïns) fonctionnant selon des liens endogamiques qui rappellent le système des castes hindoues. Le Sind, au sud-est, est encore plus féodalisé : il forme, avec le Pendjab, le cœur agricole du pays. La partition de ces deux régions entre l'Inde et le Pakistan, en 1947, a provoqué des déplacements massifs de population (sans doute parmi les plus importants de l'histoire mondiale) et les nouveaux arrivants de l'Inde furent difficilement absorbés. La population du vaste et aride Baloutchistan, au sud-ouest, se compose de Baloutches, proches des Iraniens (37 % de la population locale), qui sont arrivés dans la région il y a 500 ans, de Brahouis d'origine dravidienne (20 %) et de Pachtouns ou Pathans (25 %). Baloutches et Brahouis se regroupent sur un mode tribal fortement hiérarchisé et pratiquent fréquemment le nomadisme. Les Pachtouns sont surtout présents dans la Province de la frontière du Nord-Ouest (PFNO) et dans une grande partie de l'Afghanistan voisin, avec lequel ils pratiquent des échanges et se livrent à de la contrebande. Plus au nord enfin, on trouve, dans l'« Azad Kashmir » ou Cachemire libre, des populations partagées, elles aussi, entre l'Inde et le Pakistan. Enfin, les immigrés de l'Inde, ou Mohajirs, se concentrent dans les grandes villes ; ils constituent les quatre cinquièmes de la population de Karachi et parlent surtout l'ourdou qui, malgré son statut de langue officielle, n'est pratiqué que par 7 % des Pakistanais.

Le taux d'accroissement naturel, estimé à 2,3 % par an en 2007, est élevé, d'autant plus que le gouvernement a très peu encouragé, contrairement à ses voisins du sous-continent indien, une politique de contrôle des naissances. Si elle a joué un rôle substantiel, l'émigration à l'étranger (en Occident et dans les pays du golfe Persique), qui représente 10 % de la population active, ne suffit plus à contrebalancer une démographie galopante. La population urbaine (34 %) croît plus vite que la population rurale et s'entasse dans des grandes villes tentaculaires. Ainsi, dans le Sind, Karachi a vu le nombre de ses résidents tripler en 20 ans et elle atteint, aujourd'hui, 12 millions d'habitants ; grâce à son port tourné vers le Moyen-Orient, elle est la capitale économique du pays mais sombre dans le chaos social. Plusieurs autres villes dépassent le million d'habitants : Hyderabad et Multan (centre cotonnier), dans le Sind ; Lahore, vieille ville culturelle, et Faisalabad, pôle industriel centré sur le coton, au Pendjab. Au nord, Rawalpindi est directement reliée à Islamabad, capitale administrative excentrée (800 000 habitants), qui souffre de son caractère artificiel. Peshawar, à l'ouest de celle-ci, dépasse les 1,3 million d'habitants ; sa proximité de l'Afghanistan et le relief montagneux environnant en font une capitale de la contrebande et du trafic de drogue.

3. L'économie

3.1. L'agriculture

Malgré une réforme agraire plus timide qu'en Inde, la situation foncière y est moins inquiétante grâce un peuplement plus récent (40 % des exploitations ne dépassent pas deux hectares). L'irrigation du bassin de l'Indus remonte à l'Antiquité et demeure le facteur décisif de l'agriculture pakistanaise, qui représente 20 % du produit intérieur brut (PIB) et 75 % du commerce extérieur. De grandes réalisations, effectuées dans les années 1960, ont permis une rationalisation et une extension de la surface cultivée grâce, notamment, à un réseau de canaux unique au monde. Mais les problèmes de salinité et d'excès d'eau (water logging), dus à la vétusté des canaux, subsistent et concernent entre 30 et 75 % des terres irriguées au Sind. Les succès de la révolution verte, de 1960 à 1965, ont surtout concerné le blé (68 % de la production céréalière, 8e rang mondial) et le riz, qui est surtout consacré à l'exportation. Le Pakistan est, par ailleurs, le premier exportateur mondial de coton et le sixième producteur de canne à sucre. Mais l'économie rurale n'est pas suffisamment diversifiée : malgré une hausse de la production de fruits et de légumes et une amélioration de l'élevage (dans l'aviculture), l'insuffisance du réseau routier et commercial est patent. Principale région agricole, le Pendjab fournit, grâce à une terre fertile mais aussi à une meilleure rationalisation et à une plus forte modernisation, les quatre cinquièmes du blé, la moitié du riz, ainsi que les deux tiers du coton et de la canne à sucre du Pakistan. Vient ensuite le Sind, qui possède 5,5 millions d'hectares de terres cultivées, dont 3,2 millions sont irrigués. Enfin, la Province de la frontière du Nord-Ouest, plus montagnarde, produit des oléagineux, les oasis du Baloutchistan étant, pour leur part, très marginales.

3.2. L'industrie

Le Pakistan possède des ressources minières diversifiées mais peu abondantes ; il ne jouit pas, comme l'Inde, de grandes réserves de fer et de charbon. S'il manque de pétrole (il ne produit que 10 % de ses besoins), il possède un peu de gaz naturel. Le fort potentiel hydroélectrique reste sous-utilisé, et Karachi possède une centrale nucléaire. Le développement de l'industrie remonte à l'indépendance et a privilégié les branches textile (21 % du secteur) et agroalimentaire (raffineries de sucre, huileries). La croissance industrielle, rapide jusqu'en 1965, stagne depuis lors. Le secteur représente désormais 27 % du PIB. Le développement de l'industrie lourde (chimie, pétrochimie et sidérurgie à Ben Qasim) a été initié au début des années 1970. En 1973, l'État procéda à la nationalisation de plusieurs grandes sociétés.

3.3. Commerce extérieur

Malgré une hausse de ses exportations, le Pakistan ne parvient pas à dégager un excédent de son commerce extérieur. Ses principaux partenaires commerciaux sont les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et l'Arabie saoudite. L'importance du marché parallèle, de la contrebande et du trafic de drogue sont autant de facteurs de déstabilisation économique et sociale, qui provoquent une émigration massive de la population (au moins 100 000 départs annuels).

En 2008, confronté à une grave crise économique, le Pakistan obtient un crédit d'un montant de 7,6 milliards de dollars de la part du Fonds monétaire international (FMI). Le FMI indique que les finances du pays ont été détérioré par l'instabilité politique, les violences des islamistes et la hausse des prix pétroliers et alimentaires (l'inflation s'élevant à près de 25 % en 2008). La balance des paiements est fortement déficitaire, de l'ordre de 9 % du produit intérieur brut, et le déficit atteint 14 milliards de dollars

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire