Le Panama

Capitale: Panama

Nom officiel: République de Panama

Population: 3 608 431 habitants (est. 2014) (rang dans le monde: 132)

Superficie: 78 200 km. car.

Système politique: démocratie constitutionnelle

Capitale: Panama

Monnaie: balboa; dollar américain

PIB (per capita): 16 500$ US (est. 2013)

Langues: espagnol (langue officielle), anglais 14%

Religions: catholiques romains 85%, protestants 15%

GÉOGRAPHIE

Les zones montagneuses sont forestières et peu peuplées. Les bassins et les plaines côtières produisent du maïs, du riz et des bananes (exportées). La zone du canal de Panamá est la région vitale du pays.

1. Le milieu naturel

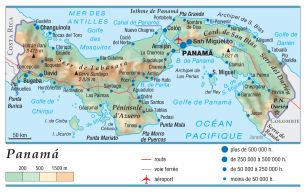

L'étroitesse de cette bande de terre, qui s'étire sur 725 km entre le Costa Rica et la Colombie, a conféré au pays une importance géopolitique mondiale, puisque au cœur de son territoire passe le canal de Panamá. La République doit en effet sa naissance au canal.

Entre 6° 50′ et 9° 41′ de latitude nord, Panamá est dans la zone subéquatoriale. La forêt dense est la végétation dominante, sauf sur le versant pacifique, abrité des vents alizés et plus sec. Plusieurs arcs montagneux forment l'ossature de l'isthme. Hautes et moyennes montagnes, pluvieuses et boisées, sont à peu près vides d'hommes, surtout dans l'isthme de Darién. Seuls sont occupés les bassins et les basses montagnes, et surtout les plaines littorales, notamment sur le versant pacifique.

2. Une population métissée

La population du Panamá est composée à 64 % de métis et à 36 % de Noirs, de Blancs, d'Amérindiens et d'Asiatiques (principalement d'origine chinoise). Plus de la moitié des Panaméens vivent dans des zones urbaines (1,2 million d'habitants dans l'agglomération de Panamá ; 50 000 à Colón). L'anglais est couramment employé, notamment en raison de la présence américaine dans la zone du canal, mais l'espagnol reste la langue officielle. Si la plupart des Panaméens sont catholiques, on trouve 10 % de protestants, mais aussi des musulmans, des juifs, des bahaïs et des hindous. L'éducation étant gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans, le taux d'alphabétisation est relativement élevé (plus de 91 %), et plus de 70 %de la population accède à un niveau d'études secondaires. Dans ce pays, qui compte un médecin pour 550 habitants, l'espérance de vie est de 75 ans.

3. Les activités de la zone du canal

Avec une balance commerciale déficitaire, le pays n'a cependant plus d'arriérés dans le paiement de sa dette extérieure. Sa principale source de revenus provient de la zone du canal de Panamá, autour duquel s'est développé un secteur tertiaire qui représente les trois quarts du produit intérieur brut (P.I.B.). Aujourd'hui, plus de 90 % du personnel de maintenance du canal est de nationalité panaméenne.

4. Les activités hors zone

Parmi les activités hors de la zone du canal, l'activité minière, encore peu développée aujourd'hui, pourrait faire du Panamá un important producteur d'or, les concessions minières étant susceptibles, à terme, de couvrir jusqu'à 46 % du territoire. Toutefois, des désaccords politiques entravent l'exploitation des plus importantes mines de cuivre, concédées à des compagnies canadiennes. Quant à l'industrie, les mesures protectionnistes instaurées par Omar Torrijos dans les années 1970 l'ont rendue peu compétitive, et, malgré une diminution des prix à l'exportation dès 1994, la croissance industrielle n'a véritablement commencé à décoller qu'à la fin des années 1990. L'agriculture est le parent pauvre de l'économie, bien qu'elle emploie 20 % des travailleurs. Les campagnes sont démunies, et les aides gouvernementales, souvent inadéquates. Les fermes sont de petite taille (entre 10 et 100 hectares), et l'infrastructure routière est insuffisante pour le transport du bois (acajou notamment) que produisent les forêts du pays.

En 2012, un accord de libre-échange, l'Alliance du Pacifique, est ratifié entre le Mexique, la Colombie, le Chili et le Pérou, le Panamá ayant, avec le Costa Rica, un statut d'observateur.

HISTOIRE

1. De la découverte à la construction du canal (1501-1900)

1.1. Une position stratégique

Les vicissitudes de l'histoire de la région de l'isthme de Panamá sont dues à sa position stratégique : avant même le percement du canal, la région est le point de départ de la conquête de l'Amérique. L'étroitesse de la bande de terre qui sépare les deux océans permet déjà le passage des conquistadores et des richesses que ceux-ci rapportent de leurs voyages.

1.2. Deux siècles de prospérité (xvie-xviiie siècles

La région, confiée à Pedrarias Dávila de 1514 à 1530, prend le nom d'isthme de Panamá dès 1519 ; rattachée à la vice-royauté du Pérou de 1510 à 1739, puis à la Nouvelle-Grenade, elle devient, par sa richesse, la troisième place des colonies de l'Empire espagnol. Il est vrai que les compagnons de Christophe Colomb y avaient déjà découvert de l'or. Saccagée par le flibustier Morgan en 1671, la ville de Panamá est reconstruite et devient une place forte aussi puissante que la ville de Carthagène.

La région connaît la prospérité jusqu'à la fin du xviiie siècle, mais, peu à peu, le climat se dégrade et finit par inspirer la terreur : la traversée, à dos de mulet, est rude et périlleuse. Les guerres anglo-espagnoles et la décadence de l'Espagne achèvent de donner à Panamá une mauvaise réputation.

1.3. Sous la tutelle colombienne

Après les guerres d'indépendance menées par Simon Bolívar, la région de Panamá est rattachée, en 1819, à la province colombienne de Cundinamarca. Mais les Panaméens acceptent mal la tutelle colombienne : Bogotá, éloignée et séparée par une épaisse bande forestière quasi infranchissable, néglige trop souvent leurs intérêts. Des tentatives de sécession se succèdent, en vain. En 1846, le traité de Clayton-Bulwer établit la souveraineté de la Colombie sur le territoire panaméen et la neutralité internationale de ce dernier, prévenant ainsi les éventuelles convoitises américaines ou anglaises.

C'est la découverte de l'or californien qui rend à la région son importance internationale. Une ligne de chemin de fer est construite entre Panamá et Colón (1850-1855) pour permettre l'acheminement des mineurs sur la côte ouest. Mais, vite insuffisante – les voyageurs doivent manœuvrer eux-mêmes pour arrêter les convois –, la ligne tombe peu à peu en désuétude, au profit du chemin de fer nord-américain. Les projets de construction d'un canal interocéanique sont alors lancés.

1.3. Le commencement de la construction du canal

L'idée de cette entreprise avait déjà été émise du temps de Charles Quint, mais l'empereur, soucieux de ne pas bouleverser l'œuvre de Dieu, l'avait abandonnée. La construction du canal de Panamá dure plus de trente ans : la Société civile du canal interocéanique est autorisée, en 1879, à commencer les travaux, qui durèrent jusqu'en 1914. Ferdinand de Lesseps fait adopter, lors du congrès de Paris, la même année, le projet du lieutenant Bonaparte-Wyse d'un canal à niveau entre la baie de Limón (côte atlantique) et la baie de Panamá (côte pacifique). Il accepte de diriger les travaux, lance un emprunt de 300 millions de francs et fonde la Compagnie universelle du canal interocéanique en 1880.

L'œuvre de Ferdinand de Lesseps se termine par un énorme échec financier : les coûts et les difficultés techniques sous-estimés, la main-d'œuvre décimée par la malaria et la mauvaise gestion des fonds conduisent la Compagnie à la faillite, prononcée en 1888 (→ affaire de Panamá).

2. Un canal américain et une République indépendante (1901-1914)

La Compagnie nouvelle du canal de Panamá, créée en 1888, ne parvient pas à rétablir la confiance, et finit par proposer aux États-Unis le rachat de la concession, en même temps que tous les droits afférents au projet. Par les traités de Hay-Pauncefote (novembre 1901), puis de Hay-Herrán (22 juin 1903), les États-Unis obtiennent une concession sur une bande de terre de 10 km de large. Deux ans plus tard, un nouvel accord est signé, qui, fixant la durée de la concession à cent ans, aggrave les servitudes de la zone – les juridictions de police ainsi que l'administration du canal relèvent de la compétence exclusive des États-Unis –, mais, sursaut de fierté nationale de la Colombie, le Parlement de Bogotá refuse de ratifier le traité.

Une junta provisional de gobierno proclame alors, le 4 novembre 1903, avec l'appui de la flotte des États-Unis, l'indépendance de la région de Panamá. Un autre accord est rapidement signé avec Washington, le 18 novembre 1903. L'accord Hay-Bunau-Varilla s'avère encore plus défavorable au Panamá que le précédent : il accorde aux États-Unis des droits exclusifs à perpétuité sur une bande de terre, qui passe de 10 km à 10 miles (plus de 15 km), et leur permet d'exercer un véritable droit d'ingérence dans les affaires politiques panaméennes, au nom du maintien de l'indépendance du nouvel État.

La Colombie reçoit 25 millions de dollars d'indemnité, le Panamá, 10 millions, ainsi que des annuités, à partir de 1912, d'un montant de 250 000 dollars : maigre contrepartie, compte tenu des revenus que rapportera aux États-Unis l'exploitation du canal. Les travaux reprennent cependant avec un certain enthousiasme, d'autant plus que les vaccins contre la malaria et la fièvre jaune viennent d'être découverts. Le canal est finalement inauguré en août 1914.

3. L'oligarchie panaméenne sous la tutelle américaine (1914-1968)

« Nous voulons que les États-Unis restent. Notre plus grande ressource, c'est notre position géographique. Mais nous souhaitons naturellement en retirer les plus grands avantages », déclarait le président panaméen en 1955. Le canal est, en effet, une sorte de voie intérieure nord-américaine, et, bien qu'une prospérité relative profite à une petite moitié de la population, tandis que l'oligarchie gouverne, le reste du pays n'est guère favorisé. C'est pourquoi, à plusieurs reprises, le gouvernement panaméen entame des négociations avec Washington afin de rétablir l'équilibre du premier traité de 1903. Les États-Unis finissent ainsi, en 1936, par renoncer à intervenir dans les affaires politiques du pays, tout en augmentant la rente annuelle versée à celui-ci, qui passe à 430 000 dollars.

3.1. Arnulfo Arias et le réveil du nationalisme panaméen

À partir de 1940, la figure d'Arnulfo Arias, élu président cette année, domine la vie politique du pays ; populiste et nationaliste, accusé de sympathie envers le nazisme, il sera cependant plusieurs fois réélu – en 1948, 1964 et 1968 – mais régulièrement renversé par les militaires. Pendant cette période, la présence américaine suscite des ressentiments de plus en plus forts au sein de la population, tout particulièrement chez les étudiants. Finalement, le colonel José Antonio Remón, élu en 1952 contre A. Arias, mais assassiné peu avant la ratification du traité qu'il a négocié, obtient du président américain Eisenhower une augmentation de la rente annuelle (1 930 000 dollars). Cela ne suffit pas à calmer le sentiment antiaméricain, et des émeutes particulièrement sanglantes éclatent en 1964. La tutelle américaine, trop pesante, achève de raviver le nationalisme panaméen et permet à A. Arias d'être élu à nouveau en 1968.

4. Une nouvelle ère politique

Le président Arias ne savoure cependant sa dernière victoire que quelques jours : il est aussitôt renversé par un coup d'État dirigé par le colonel Omar Torrijos Herrera. La politique de ce dernier tend vers le retour à une souveraineté panaméenne sur le canal et mêle soucis de justice sociale, tentative de mise en place d'un « pouvoir populaire », diplomatie indépendante – contacts avec Cuba, adhésion au Mouvement des non-alignés, soutien aux sandinistes – et libéralisme économique.

En 1972, une nouvelle Constitution interdit les partis politiques et confère au colonel des pouvoirs extraordinaires pour une durée de six ans ; en 1973, il affirme solennellement : « Nous n'ajouterons pas une étoile de plus au drapeau américain. » En 1977, enfin, il négocie avec Jimmy Carter la révision du traité de 1903 : la zone du canal et ses bases militaires seront rétrocédées au Panamá avant le 1er janvier 2000 (traité Carter-Torrijos). En 1978, O. Torrijos abandonne le pouvoir, mais conserve le commandement de la garde nationale jusqu'à sa mort, en 1981, survenue au cours d'un accident d'avion, qui provoque un grand mouvement de deuil national.

Cette disparition crée un vide difficile à combler dans le pays et dans le parti révolutionnaire démocratique (PRD), fondé par O. Torrijos en 1978. Aucune personnalité ne se démarquant réellement, le PRD se donne un candidat « technocrate », apprécié du Fonds monétaire international (FMI), pour les élections libres organisées en 1984 : Nicolás Ardito Barletta, qui remporte une courte victoire contre A. Arias. Mais N. Barletta, accusé de fraude électorale, est vite fragilisé et poussé un an plus tard à la démission par les militaires commandés par l'homme fort du pays, l'ex-bras droit de Torrijos, leader du FDN (Force de défense nationale) et chef de l'armée, Manuel Antonio Noriega. Malgré l'élection en 1985 d'Eric Arturo Delvalle à la présidence, c'est bien lui qui détient les rênes du pouvoir et qui impose un régime dictatorial et corrompu, faisant du Panamá une plaque tournante majeure du trafic de drogue.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire