Royaume du Bhoutan

Nom officiel: Royaume du Bhoutan

Population: 733 643 habitants (est. 2014) (rang dans le monde: 165)

Superficie: 47 000 km. car.

Système politique: monarchie constitutionnelle

Capitale: Thimphu

Monnaie: ngultrum; roupie indienne

PIB (per capita): 7 000$ US (est. 2013)

Langues: sharchhopka 28%, dzongkha (langue officielle) 24%, lhotshamkha 22%, autres 26% (est. 2005)

Religions: bouddhistes lamaistes 75,3%, hindouistes (d'influence indienne et népalaise) 22,1%, autres 2,6% (est. 2005

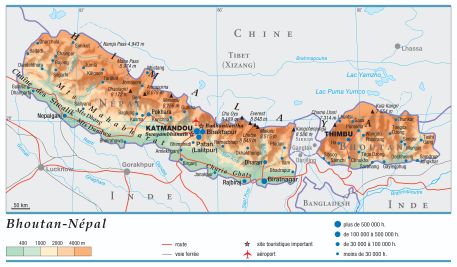

GÉOGRAPHIE

Le Bhoutan est en majeure partie couvert par la forêt. La population, majoritairement bouddhiste, compte une importante minorité népalaise, hindouiste.

Morphologiquement, le Bhoutan comprend trois zones :

les Duars, plateaux détritiques en bordure de l'Himalaya ; le Moyen

Himalaya, région montagneuse médiane ; le Grand Himalaya, avec des

sommets de 6 000 à 7 000 m, formant la frontière avec le Tibet.

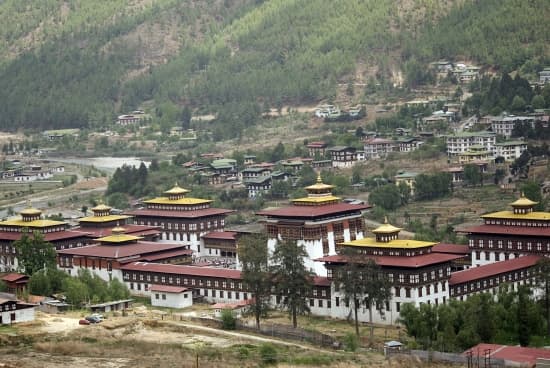

La population Bhotia, majoritaire, d'origine tibétaine, se regroupe dans des bassins, au sud du Grand Himalaya, autour de monastères bouddhistes (dzong),

qui sont aussi de grands propriétaires fonciers. Les Ngalongs (ou

Ngalops) d’origine tibétaine et rattachés à la population himalayenne

des Bhotias,

se concentrent dans l’est et le centre du pays, tandis que les

Sharchops de l’Est (groupe très hétérogène) ont été en grande partie

assimilés par la culture dominante des premiers ou marginalisés. À ces

deux principaux groupes, s’ajoutent divers groupes minoritaires (Monpas,

Khengs, Layaps, Lepchas…) et la population d’origine népalaise.

La population bhoutanaise est pauvre mais ne

connaît pas la misère. Environ 95 % de la population active travaille

dans le secteur agricole, qui allie culture céréalière et élevage, et

fournit 40 % du produit intérieur brut (P.I.B.). La culture en terrasses

irriguées permet la production d'orge et de blé (jusqu'à 3 000 m

d'altitude). Le riz est cultivé dans le Moyen Himalaya, et les vallées

étroites, qui entravent la circulation, permettent toutefois

l'édification de barrages (notamment à Chhukha) qui fournissent le pays

en électricité.

Le Sud est plus densément peuplé ; cependant, la

région, qui reçoit plus de 7 m d'eau chaque année, est inhospitalière,

malgré sa récente mise en valeur dans le cadre d'une modernisation du

pays. C'est là que se concentre la majorité des populations népalaises

du Bhoutan. Subissant de fortes discriminations de la part du pouvoir,

celles-ci ont émigré en masse vers le Népal. L'Inde, dont les

ressortissants encadrent l'administration du Bhoutan, a permis la

construction d'axes routiers et fournit une aide économique

indispensable au pays, qui exporte maintenant des minéraux (carbure de

calcium), de l'électricité et du bois ; le développement de

l'exploitation des forêts est prometteur. Le tourisme pourrait également

constituer une source appréciable de devises, mais il est contingenté

par le pouvoir depuis les années 1970. Si 95 % des échanges se font avec

l'Inde, le Bhoutan cherche actuellement à se dégager de sa tutelle en

sollicitant de l'aide auprès des organisations internationales.

HISTOIRE

1. La monarchie bhoutanaise

Le Bhoutan, ou Pays du Dragon, occupé au xviie siècle par des bandes tibétaines, se trouve placé, à partir de 1865, dans une situation de vassalité envers l'Inde. Il a été longtemps gouverné par deux maîtres, l'un spirituel (une incarnation du Bouddha), le Dharma raja (ou Shabdung), et l'autre temporel, le Deb raja (ou Deb zimpon). À la fin du xixe siècle, le pouvoir temporel passe aux mains du penlop (gouverneur) de Tongsa, de la famille des Wangchuk, devenu roi héréditaire en 1907. L'accord de 1910 abandonne à la Grande-Bretagne le contrôle des relations extérieures du Bhoutan, contrôle qui est confié à l'Inde en 1949. Ce royaume jouit toutefois d'une indépendance nominale : il est membre de l'ONU depuis septembre 1971.

Le roi (Druk Gyalpo) Jigme Dorji Wangchuk

entreprend de moderniser et d'émanciper ce pays féodal. Dès 1953 est

mise en place une Assemblée nationale, comptant 150 membres dont deux

tiers élus au suffrage indirect par les chefs de village et un tiers

nommé par le roi parmi les fonctionnaires ou élu par le clergé

bouddhiste. En 1968, le roi renonce à son droit de veto sur les

résolutions qu'elle adopte ; tous les 3 ans, les députés doivent lui

renouveler leur confiance à une majorité des deux tiers.

Le pouvoir spirituel tend, de son côté, à décliner, bien que le clergé (plusieurs milliers de bonzes placés sous l'autorité du Je Khenpo) soit encore puissant dans ce royaume où le bouddhisme Mahayana, de la tradition Drukpa Kargyu, largement dominant, a été jusqu'aux réformes de 2008 la religion d'État.

La vie politique semble se résumer pendant longtemps

aux luttes de deux grandes familles, celle des Dorji et sa rivale, celle

des Wangchuk, à laquelle appartient le roi Jigme Singye, couronné en

1974, mais au pouvoir depuis 1972.

2. La « bhoutanisation » et la question des réfugiés

Dès le milieu des années 1970, le gouvernement adopte les premières mesures destinées à freiner l’immigration en provenance du Népal. À la suite de l’adoption en 1985 d’une nouvelle loi plus restrictive sur la citoyenneté suivi d'un recensement effectué dans le sud du pays en 1988, une politique de « bhoutanisation » est menée par le monarque et l’élite politique issue de l’ethnie ngalong ou bhotia, d’origine tibétaine. Désormais considérés comme des immigrés illégaux, privés pour certains de leur nationalité quoique établis depuis longtemps, des milliers de « méridionaux » (Lhotshampas) – population d’origine népalaise et en majorité hindouiste dont les premières installations datent du xixe siècle –, sont ainsi expulsés. La plupart s’exilent au Népal.

Au nom de la protection des traditions bhoutanaises

et du principe « une nation, un peuple », cette politique est poursuivie

après 1989, forçant notamment les minorités à porter le costume

traditionnel (gho pour les hommes et kira pour les femmes)

et à utiliser le dzongkha, dialecte tibétain et langue officielle du

Bhoutan. Sous le prétexte d’écarter la menace d’une déstabilisation par

les menées « antinationales » de groupes activistes, les protestations

sont violemment réprimées et les discriminations ne font qu’alimenter le

flux de réfugiés au Népal.

L’Inde s’étant désintéressée de la question en

renvoyant son règlement à un arrangement entre le Népal et le Bhoutan,

le HCR a dû prendre en charge quelque 100 000 réfugiés et, faute d’un

rapatriement, faciliter leur réinstallation dans des pays tiers dans le

cadre d’un programme lancé en 2007.

3. Le « pays du bonheur » à l’heure de la démocratie

Dès son arrivée au pouvoir, Jigme Singye élabore pour le bien-être de ses sujets le concept du « bonheur national brut » (BNB), qui repose sur quatre piliers fondamentaux : le développement économique et social, la conservation et la promotion de la culture bhoutanaise, la protection de l'environnement et la bonne gouvernance.

Convaincu de la nécessité d'une transition vers la

démocratie, le souverain lance, au début des années 2000, un projet de

Constitution transformant la monarchie héréditaire en une monarchie

constitutionnelle et parlementaire qui prévoit la création d'un

Parlement composé de deux chambres, une Assemblée nationale de

47 membres (élus au suffrage universel direct) et un Conseil national

comptant 25 sièges (dont 20 élus au suffrage universel direct et 5

nommés par le roi). Toutefois, le roi conserve d’importants pouvoirs

comme celui de faire adopter ou modifier une loi et de nommer certains

titulaires de l’institution judiciaire.

Le régime dual, religieux et politique (Chhoe-sid-nyi),

est « unifié dans la personne du monarque », mais si le bouddhisme est

« l’héritage spirituel du Bhoutan » et bénéficie du soutien de l’État,

le roi « est le protecteur de toutes les religions » et la liberté de

pensée, de conscience et de croyance fait partie des droits

fondamentaux. Par ailleurs, le BNB est inscrit dans la Constitution

parmi les objectifs que doit poursuivre l’État.

Avant que ce texte soit officiellement signé le

18 juillet 2008, les premières élections parlementaires du royaume se

déroulent le 31 décembre 2007 et le 29 janvier 2008 pour le Conseil

national, et le 24 mars 2008 pour l'Assemblée nationale, où le Druk

Phuensum Tshogpa (DPT, parti de l’unité du Bhoutan) remporte 45 des

47 sièges. Jigme Thinley, dirigeant du parti après une carrière

administrative et politique commencée au début des années 1990, devient

Premier ministre. Le 6 novembre 2008, à la suite de l’abdication de son

père en 2006, Jigme Khesar Namgyel devient le cinquième souverain de la

dynastie Wangchuk.

4. La dépendance à l’égard de l’Inde

Membre fondateur de l'Association de l'Asie du Sud pour la coopération régionale (SAARC), le Bhoutan cherche timidement à se dégager de la tutelle indienne et à diversifier ses partenaires économiques.

En 2007, il conclut avec l’Inde un accord sur le

tracé définitif de leur frontière commune et signe un nouveau traité

d’amitié expurgé de la clause (art. 2 du traité de 1949) qui précisait

que « le Bhoutan accepte d’être guidé par le conseil du gouvernement

indien pour ses relations extérieures ». Cette révision ouvre ainsi la

voie à une politique étrangère plus autonome.

En décembre 2009, le roi J. Khesar se rend toutefois à

New Delhi pour sa première visite d’État à l’occasion de laquelle

plusieurs accords de coopération et de développement sont signés,

notamment dans le secteur hydroélectrique. Ce dernier contribue pour une

large part – avec la dépense publique financée en grande partie par

l’aide extérieure, indienne pour l’essentiel –, à la croissance de

l’économie bhoutanaise – de l’ordre de 8,5 % en moyenne en 2001-2010 –

mais aussi à sa très forte intégration à celle de son puissant voisin.

Cette intrication se traduit aussi par une dépendance monétaire accrue

comme l’illustrent la détérioration de la balance des paiements et la

pénurie de roupies à partir de 2010 – principal sujet de préoccupation

du gouvernement en 2012.

Le desserrement de l’emprise indienne se manifeste

notamment par des relations plus soutenues avec le Pakistan (2011) et

par le nouveau pas fait en direction de la Chine : ce dont témoigne

notamment la rencontre entre les Premiers ministres chinois et

bhoutanais en marge de la Conférence de Rio en juin 2012. Mais ce

rapprochement en vue de régler de vieux litiges frontaliers et

susceptible de conduire à l’établissement de relations diplomatiques

entre les deux pays, suscite la méfiance de l’Inde, accusée par certains

de faire pression sur les dirigeants bhoutanais et d’intervenir

discrètement dans la campagne électorale pour les élections de juillet

2013.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire