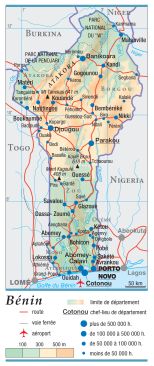

République du Bénin

Nom officiel: République du Bénin

Population: 10 160 556 habitants (est. 2014) (rang dans le monde: 89)

Superficie: 112 620 km. car.

Système politique: république

Capitale: Porto Novo

Monnaie: franc de la Communauté financière africaine

PIB (per capita): 1 600$ US (est. 2013)

Langues: français (langue officielle), fon et yoruba (particulièrement dans le sud), langues tribales (au moins six langues majeures dans le nord)

Religions: chrétiens 42,8% (catholiques 27,1%, célestiels 5%, méthodistes 3,2%, autres protestants 2,2%, autres 5,3%), musulmans 24,4%, vodoun 17,3%, autres 15,5% (recensement 2002)

GÉOGRAPHIE

Au Sud, équatorial et partiellement forestier, s'oppose le Nord, tropical et recouvert de savanes. Le manioc est la base de l'alimentation ; l'huile de palme, le coton et l'arachide sont les principaux produits d'exportation passant par le port de Cotonou, principale ville.1. Le milieu

1.1. Le relief

Étiré sur 670 km entre le 6e et le 12e degré de latitude nord, le Bénin se présente comme une étroite bande de terre s'élargissant légèrement au nord. La façade atlantique (125 km) est bordée de cordons littoraux isolant de vastes plans d'eau lagunaires ou lacustres. En arrière de ce liseré littoral, un plateau légèrement ondulé, formé de matériaux sédimentaires sablo-argileux de couleur rouge, constitue la zone des terres de barre (en portugais barro, argile). C'est une région fertile, où l'ancienne forêt a fait place à la palmeraie et aux cultures de manioc et de maïs. Le reste du pays est un grand plateau entre 200 et 400 m d'altitude, accidenté de quelques inselbergs, ridé par les plissements du Parakou et qui se relève progressivement vers le nord jusqu'au vieux massif de l'Atakora. Cette chaîne, d'altitude modeste (800 m), se présente comme une succession de surfaces cuirassées, emboîtées et inclinées vers le nord ; de direction S.-O./N.-E., elle prend le pays en écharpe parallèlement à la frontière voltaïque.1.2. Les cours d'eau

Le réseau hydrographique comprend deux groupes de cours d'eau à régime irrégulier ; issus pour la plupart de la région du 10e parallèle, ils rejoignent l'Atlantique, soit directement, soit par l'intermédiaire du Niger ou de la Volta.1.3. Le climat

Le climat de la zone sud est de type équatorial de transition à deux saisons des pluies (mai-juillet et septembre-octobre) ; cependant, l'effet de mousson est atténué en raison d'un courant frais qui longe la côte d'est en ouest. La tendance tropicale à deux saisons contrastées s'affirme vers le nord ; l'harmattan, qui pénètre fréquemment en janvier jusque sur le rivage atlantique, accentue les amplitudes thermiques et hygrométriques.2. La population

3. Les activités économiques

Jouxtant le riche Nigeria, doté d'une infrastructure de transport appréciable (port de Cotonou, voie ferrée Cotonou-Parakou, routes bitumées reliant les pays voisins), le Bénin est avant tout voué au commerce (on a parlé, à son sujet, « d'État-entrepôt »), plus souvent incontrôlé que régulier. Son activité est étroitement liée aux variations du taux de change de la monnaie nigériane par rapport au franc C.F.A. qui, malgré la dévaluation de janvier 1994, demeure une monnaie de référence du fait de sa libre convertibilité à taux fixe avec le franc français. Le secteur tertiaire représente officiellement plus de 55 % du P.I.B., chiffre sans doute inférieur à la réalité. De même, les statistiques du commerce extérieur ne sont guère significatives, et il est très vraisemblable que la balance des services et des transferts compense largement l'excédent des importations de marchandises sur les exportations. En raison de l'étirement en latitude du pays, les productions rurales sont assez diversifiées. En simplifiant, on peut dire que le Nord est principalement voué à l'élevage, le Centre au coton (qui fournit la moitié des exportations officielles), le Sud aux cultures destinées à l'approvisionnement des villes ainsi qu'à la pêche (en lagune et en mer), qui fournit un appoint alimentaire appréciable. L'industrie, peu développée, est essentiellement tournée vers la transformation des produits agricoles (textiles et corps gras). Les ressources minières sont, quant à elles, négligeables.

Depuis 1990, le Bénin s'est engagé dans la voie de

l'ajustement structurel prôné par le F.M.I. et la B.I.R.D.

(privatisations, diminution du nombre des fonctionnaires, rigueur

salariale). Cette politique ne va pas sans susciter des tensions, que

limite, cependant, la capacité des Béninois à s'organiser de manière

informelle.

HISTOIRE

1. Les royaumes de la côte du Bénin

1.1. Le royaume de Bénin (xiie-xve s.)

1.2. Les royaumes de Porto Novo et de Dan Homé (xviie-xixe s.)

Au xviie s., les Fons dominent la région et les royaumes de Porto Novo (nom donné par les Portugais à la ville de Hogbonou) et de Dan Homé (ou Dahomey) auraient été fondés par deux frères. Le premier, au point de contact entre les royaumes intérieurs et les négriers européens, établit avec eux des relations commerciales essentiellement fondées sur la traite. Il mène une politique d'ouverture aux Français dans la seconde moitié du xixe s. et devient protectorat en 1883.

Le royaume de Dan Homé, solidement organisé autour de

son roi Aho, entreprend de contrôler les clans environnants à partir de

la forteresse d'Agbomé (→ royaume d'Abomey).

Entraîné par son successeur, le roi Agadja (1708-1732), qui crée

l'armée des « amazones », le Dan Homé annexe, en 1724, le royaume

d'Allada et, en 1727, le port négrier d'Ouidah (déjà le plus important

centre de traite des esclaves de toute l'Afrique de l'Ouest). Il

s'affronte avec le royaume d'Oyo, lutte qui durera jusqu'au xixe s., chacun voulant s'assurer le contrôle du trafic, négrier notamment, avec la côte.

Sous Guézo,

l'administration est affermie, le territoire intérieur est contrôlé. La

poursuite de la traite devenant de plus en plus aléatoire, Guézo

développe des palmeraies, à une époque où l'Europe se met à rechercher

de l'huile de palme. En 1821, il libère le royaume de la tutelle d'Oyo,

lance des campagnes victorieuses vers l'est et le nord, mais il doit

s'arrêter en 1851 devant Abeokuta.

Son remplaçant, Glélé, continue ses campagnes contre Abeokuta.

Pour en savoir plus, voir l'article traite.

2. La conquête du Dahomey et la résistance de Béhanzin (1851-1894)

En 1851, la France signe avec Guézo un traité d'amitié et fait reconnaître son comptoir d'Ouidah. Toutefois, l'autorité du roi sur le port demeure totale. La France s'installe à Grand-Popo en 1857, à Agoué et à Cotonou en 1868.

Glélé, privé des droits de douane qu'il percevait habituellement, s'insurge contre le traité. Son successeur, Béhanzin,

montre la même hostilité. Il doit affronter une première expédition

militaire française en 1890, qui aboutit à un compromis, puis une

deuxième en 1892, menée par le colonel Alfred Dodds,

qui se solde par la prise d'Abomey en novembre 1892. Béhanzin ne se

rend qu'en 1894 avant d'être déporté. La « pacification » du pays ne

sera totalement acquise qu'à la fin de la Première Guerre mondiale,

après des révoltes dans le nord du pays, liées aux excès de la

conscription.

3. La colonisation

Les Établissements français du golfe du Bénin, créés

en 1883, deviennent la colonie du Dahomey en 1894, rattachée dix ans

plus tard à l'Afrique-Occidentale française (A-OF).

La France met fin aux royaumes, dont elle dénonce la

cruauté et la participation à la traite négrière, et applique une

politique d'administration directe. Les membres de l'aristocratie sont

réduits au rôle de chef de canton ou de village. Grâce à l'appui des

missions religieuses, le sud du pays connaît un développement notable de

la scolarisation, qui lui vaut d'être surnommé « le Quartier latin de

l'Afrique ». De fait, les Dahoméens vont être nombreux à tenir des

postes de cadres subalternes et moyens dans les administrations de

l'A-OF et même de l' Afrique-Équatoriale française (A-ÉF), ainsi que dans l'armée coloniale.

Le Dahomey bénéficie également d'un certain nombre

d'investissements, principalement localisés dans le Sud pour la

production, le transport et l'exportation de l'huile de palme. La

colonie souffre de la baisse des revenus générés par cette culture

commerciale dans les années 1930. Ce n'est qu'après 1945 qu'une

attention plus grande sera portée au Nord, insuffisante toutefois pour

combler le retard de la région.

La contestation politique, non marxiste, de la

situation coloniale s'exprime dès l'entre-deux-guerres. Les lendemains

de la Seconde Guerre mondiale, qui marquent le début de l'évolution de

l'« empire français », voient naître une vie politique intense, avec la

création de nombreux partis et de journaux, souvent éphémères. Peu à

peu, trois personnalités émergent, dont les rivalités vont marquer

durablement le pays : Sourou Migan Apithy,

originaire de Porto-Novo (Sud-Est), est le premier député élu à

l'Assemblée constituante française en 1945 ; il est rejoint au

Palais-Bourbon en 1951 par Hubert Maga, né dans le Nord, où il est très implanté ; le troisième homme, Justin Ahomadegbé, s'appuie quant à lui sur les Fons d'Abomey (Sud-Ouest).

4. Indépendance et instabilité politique (1960-1972)

Avec la loi-cadre « Defferre » de 1956, les territoires d'outre-mer accèdent à l'autonomie interne, puis sont appelés en 1958 à voter sur le statut d'État membre de la Communauté.

Le Dahomey, comme tous les autres pays d'Afrique francophone, à l'exception de la Guinée de Sékou Touré, vote « oui » à une écrasante majorité, mais les abstentions sont nombreuses (44 %).

Lors de l'indépendance, le 1er août 1960,

Hubert Maga, qui, en 1959, a succédé à S. M. Apithy au poste de Premier

ministre, continue d'assumer le pouvoir et devient président de la

République. Les deux leaders ont formé une alliance, et S. M. Apithy

devient vice-président. Mais Hubert Maga ne parvient pas à juguler le

chômage qui sévit dans le pays, aggravé par le rapatriement des

fonctionnaires dahoméens contraints d'abandonner leur poste dans les

autres pays de l'ancienne Union française. Le retour au pays de nombreux

cadres avive les rivalités tant politiques qu'économiques. Hubert Maga

est renversé le 28 octobre 1963 par le colonel Christophe Soglo, qui

redonne le pouvoir aux civils dès le mois de janvier 1964.

S. M. Apithy puis Justin Ahomadegbé se succèdent à la

tête de l'État, et une formule de tripartisme est même mise en place,

jusqu'à ce que C. Soglo, devenu général, reprenne les rênes du pouvoir

(novembre-décembre 1965). Il est lui-même renversé en décembre 1967 et

la présidence est assurée par le lieutenant-colonel Alphonse Alley. Un

nouveau régime civil est instauré en 1968 (présidence d'Émile Zinsou),

auquel succède en 1970 une nouvelle tentative de triumvirat

– S. M. Apithy, H. Maga, J. Ahomadegbé –, qui s'achève par un nouveau

coup d'État (1972).

5. Le régime marxiste-léniniste de Mathieu Kérékou

L'homme qui prend le pouvoir le 26 octobre 1972, le colonel Mathieu Kérékou, va faire preuve d'une longévité politique exceptionnelle, due sans doute à un grand pragmatisme, mais aussi à une certaine retenue de comportement qui lui permet de ne pas devenir un véritable dictateur. Il suspend la Constitution et met en place un Conseil national de la révolution. À partir de 1974-1975, il donne au pays une orientation marxiste-léniniste : le Dahomey devient République populaire du Bénin (30 novembre 1975) ; un parti unique, le parti de la Révolution populaire du Bénin (PRPB), est créé, et une Constitution (26 août 1977) organise le pouvoir du peuple, autrement dit la prééminence de l'État et du parti. Mais, en réalité, l'idéologie de Mathieu Kérékou n'est pas dogmatique et rien ne la caractérise mieux que le jeu de mots – le « marxisme-béninisme » – par lequel les humoristes la désignent. C'est dire que les réformes du régime ne prendront guère un tour excessif. Au milieu des années 1980, le Bénin connaît une grave crise financière : ruiné, le régime est contraint de négocier avec le Fonds monétaire international (FMI).6. Le « modèle démocratique béninois »

En 1989, un vent de contestation souffle au Bénin, comme dans bien d'autres pays africains après la chute du mur de Berlin. Les fonctionnaires, qui ne sont plus payés, se mettent en grève, ainsi que les étudiants. Mathieu Kérékou abandonne vite la voie de la répression et, en décembre, annonce que le marxisme n'est plus la doctrine officielle de l'État. Bien plus, dès février 1990, il accepte de réunir une Conférence nationale, innovation béninoise qui va connaître un grand succès en Afrique, au sud du Sahara, en particulier (mais non exclusivement) dans les pays francophones. La Conférence nationale béninoise, associant institutions et « société civile », et dans laquelle la hiérarchie catholique nationale joue un rôle important (c'est l'archevêque de Cotonou, Monseigneur de Souza, qui est élu à la présidence), constitue le point de départ d'un processus très rapide de démocratisation.

Le multipartisme est adopté (40 partis se créent dans

l'année), un Premier ministre est nommé (Nicéphore Soglo, neveu de

l'ancien chef de l'État) – ce qui limite considérablement les pouvoirs

du président –, des élections locales sont organisées (maires, mais

aussi responsables de quartiers et de villages) et, le 2 décembre 1990,

une nouvelle Constitution est adoptée à une très forte majorité, avec

cependant une abstention touchant le tiers des électeurs. En vertu de ce

texte, une élection présidentielle se tient en février-mars 1991. Le

Premier ministre Nicéphore Soglo, qui bénéficie d'une bonne image de

spécialiste de l'économie – il est diplômé de l'université et a occupé

des postes de responsabilité à la Banque mondiale –, est élu aux dépens

du président sortant par près de 68 % des votants (36 %

d'abstentionnistes).

7. Le retour du général Kérékou

L'alternance démocratique, acceptée sans discussion par la classe politique comme par la population, va jouer une nouvelle fois en 1996.

Fiers de l'exemple donné par leur pays en matière de

transition démocratique, les Béninois sont déçus des maigres résultats

obtenus par le nouveau président. L'ajustement structurel imposé par le

FMI et par la Banque internationale pour la reconstruction et le

développement (BIRD) est source de contraintes économiques (« vérité »

des prix, « compressions » de personnel), et la dévaluation du franc CFA de janvier 1994, vécue comme un abandon de la part de la France, entraîne dans un premier temps une flambée des prix.

Nicéphore Soglo, dont les soutiens intérieurs

s'effritent, gouverne de plus en plus par ordonnances. Accusé de

personnaliser son pouvoir et de népotisme, il est battu de peu au second

tour de l'élection présidentielle de mars 1996 par l'ancien président Mathieu Kérékou, qui obtient 52,5 % des voix, les abstentions ne dépassant guère 20 %.

Alors que Nicéphore Soglo se montre mauvais perdant,

contestant âprement les résultats proclamés par la Cour

constitutionnelle, Mathieu Kérékou, surnommé « le Caméléon », fait

preuve une nouvelle fois de maturité politique : il gouverne avec des

personnalités connues pour leur opposition à l'ancien régime marxiste,

dont Albert Tévoédjrè, ancien directeur général adjoint du Bureau international du travail (BIT),

très respecté au plan international. Et, reprenant la formule fameuse,

il organise en octobre 1996 une Conférence économique nationale pour

définir les orientations économiques du pays. Son retour a peut-être

surpris la communauté internationale, mais les conditions dans

lesquelles il s'est réalisé ainsi que la stabilité qui règne depuis dans

le pays ont rassuré celle-ci.

L'opposition remporte les élections législatives de

mars 1999, marquant le retour en force de Nicéphore Soglo,

l'ex-président battu en 1996, dont le parti obtient 27 sièges. La

cohabitation s'avère difficile entre Mathieu Kérékou et l'opposition

menée par son vieil adversaire politique. À l'approche de l'élection

présidentielle (mars 2001), l'opposition tente d'unir ses forces tandis

que le clan présidentiel hésite sur la stratégie à adopter. À l'issue du

premier tour, Mathieu Kérékou et Nicéphore Soglo se retrouvent face à

face pour la troisième fois consécutive, avec un net avantage cependant

pour le président sortant (45,4 % au premier contre 27,1 % au second).

Les retraits successifs de Nicéphore Soglo, déçu par son score et qui

dénonce une « mascarade électorale », puis du candidat arrivé en 3e position, transforment la réélection de Mathieu Kérékou en une simple formalité (84 % des voix).

Organisées en application du processus de

décentralisation, les premières élections locales (décembre 2002) sont

favorables à la majorité gouvernementale, à l'exception de Cotonou, où

s'impose Nicéphore Soglo. De même, les élections législatives (mars

2003) donnent la majorité aux partis de la mouvance présidentielle

(65 sièges sur 83), à laquelle s'est rallié le parti du Renouveau

démocratique jusqu'alors dans l'opposition.

8. L'alternance démocratique (depuis 2006)

Un an avant l'issue de son dernier mandat présidentiel – marqué par un recul économique sur fond d'affairisme et par une détérioration du niveau de vie –, Mathieu Kérékou, atteint par la limite d'âge, assure qu'il ne modifiera pas la Constitution à son avantage. Parmi les très nombreux candidats qui s'affrontent le 5 mars 2006, Thomas Boni Yayi, sans appartenance politique, arrive en tête avec 35,64 % des suffrages, et l'emporte au second tour (74,52 % des voix) devant le candidat de l'opposition, Adrien Houngbédji (parti du Renouveau démocratique). Économiste de formation, Boni Yayi prône la rupture et, secondé par un gouvernement réduit de jeunes technocrates, lance une politique de relance économique et de moralisation de la vie politique.

L'image positive dont bénéficie le Bénin auprès de la

communauté internationale lui permet de mobiliser les bailleurs de

fonds (France, Union européenne, États-Unis, Chine) pour lutter contre

la pauvreté, moderniser les infrastructures et engager une série de

réformes (police, justice).

Après que le chef de l'État a échappé à un attentat

le 15 mars 2007, les élections du printemps mènent à l'Assemblée

35 députés d'une alliance hétéroclite « Forces Cauris pour un Bénin

émergent » (FCBE), soutenant le gouvernement. En juin, celle-ci se

transforme en un parti, l'Union Cauri pour la majorité présidentielle

(UCMP). Privé, depuis le printemps 2008, du soutien des députés, le

président Boni Yayi est engagé dans un bras de fer avec l'opposition

rassemblée, en prévision de l'élection présidentielle de mars 2011,

autour de la candidature d'Adrien Houngbédji (PRD).

Ce dernier revendique la victoire alors que le

président sortant est officiellement donné vainqueur dès le premier tour

du scrutin, avec 53 % des suffrages contre 35,6 % pour son principal

concurrent. Malgré la dénonciation des irrégularités par l’opposition

dont une manifestation est dispersée par la police, l’élection, jugée

libre et transparente par l’Union africaine et saluée par le secrétaire général des Nations unies, est validée par la Cour constitutionnelle.

La mouvance présidentielle arrive également en tête

des élections législatives avec 41 sièges devant la coalition de

l’opposition (Union fait la nation, 30 députés) et peut, grâce au

ralliement de divers députés – dont ceux de « La Renaissance du Bénin »,

parti de Nicéphore Soglo – disposer d’une confortable majorité à

l’Assemblée nationale. Au mois de mai, un gouvernement presque

entièrement renouvelé est formé, avec pour la première fois un poste de

Premier ministre – chargé de la coordination de l’action

gouvernementale, de l’évaluation des politiques publiques, du programme

de dénationalisation et du dialogue social – auquel est promu Pascal

Irénée Koupaki, principal collaborateur du chef de l’État et présenté

comme l’un de ses potentiels dauphins.

Par ailleurs, alors que le gouvernement précédent

avait tardé à réagir lors de l’écroulement d’une vaste escroquerie

(chaînes de Ponzi) impliquant des réseaux illégaux de micro-crédit, qui

avait ruiné des milliers de petits épargnants, les nouveaux ministres

souscrivent aux principes (probité, transparence, défense de l’intérêt

général…) contenus dans une « Charte de fonctionnement du

gouvernement », censée confirmer la rupture annoncée en 2006 et redonner

un souffle au « modèle béninois ».

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire