République de Biélorussie

Nom officiel: République de Biélorussie

Population: 9 608 058 habitants (est. 2014) (rang dans le monde: 90)

Superficie: 207 600 km. car.

Système politique: république (dans les faits: une dictature)

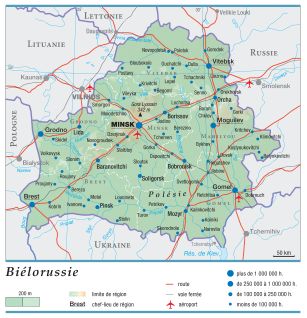

Capitale: Minsk

Monnaie: rouble biélorussien

PIB (per capita): 16 100$ US (est. 2013)

Langues: bélarusse 23,4% (langue officielle), russe 70,2% (langue oficielle), autres 3,1%, non spécifié 3,3% (est. 2009)

Religions: orthodoxes orientaux 80%, other (incluant catholiques romains, protestants, juifs et musulmans) 20% (est. 1997)

ÉOGRAPHIE

C'est un pays au relief peu contrasté, au climat frais et humide, en partie boisé et marécageux. L'agriculture associe élevage et cultures (pomme de terre, orge, betterave), mais a souffert des suites de l'accident nucléaire de Tchernobyl, qui a aussi pénalisé l'agroalimentaire. L'industrie manque de matières premières. Les liens économiques avec la Russie demeurent importants. Mais le pays traverse aujourd'hui une grave crise financière. La population compte environ 80 % de Biélorusses de souche, mais encore plus de 10 % de Russes.

Le milieu naturel, humide et frais, est ingrat.

Principal élément du relief, orienté ouest-est, les collines morainiques

de la région de Minsk séparent les vastes étendues forestières et

marécageuses des bassins du Niémen et de la Dvina occidentale au N.,

culminant à 345 m d'altitude, de la Polésie au S., que traverse le

Pripiat, affluent du Dniepr. Ces terres, dont la mise en valeur est

discontinue en raison de l'extension des forêts et de la présence de

nombreux lacs glaciaires (4 000), nécessitent des travaux de drainage et

d'amendement. La Biélorussie est spécialisée dans la production de lin,

de pommes de terre, de viande et de lait. Hormis le bois et la tourbe,

utilisée pour produire de l'électricité, la Biélorussie disposait de

ressources industrielles limitées jusqu'à la découverte dans les années

1960 d'un important gisement de potasse (Soligorsk) et d'un peu de

pétrole (Rechitsa).

À ces conditions naturelles relativement peu

clémentes s'ajoutent les conséquences de la catastrophe nucléaire de la

centrale de Tchernobyl, qui a contaminé près du tiers du territoire. La

pollution industrielle par les usines chimiques est également très

préoccupante.

Pays d'importance moyenne, la Biélorussie est tout de

même presque aussi vaste que la Grande-Bretagne et compte autant

d'habitants que la Belgique ou la Grèce. La population de la République

est homogène : la majorité (80 %) de la population se compose de

Biélorusses et les minorités existantes (Russes, Ukrainiens) leur sont

très proches. L'importante communauté juive, exterminée par les

nationaux-socialistes pendant l'occupation, ne représente plus que 2 %

de la population. Après une période de fort accroissement démographique,

la Biélorussie souffre aujourd'hui de dénatalité et la population du

pays diminue année après année. La Biélorussie a connu, au cours de ces

dernières décennies, une urbanisation extrêmement rapide : près des

trois quarts de la population vit désormais en milieu urbain.

La pauvreté des sols n'autorise que la production de

certaines cultures : pommes de terre (huitième producteur mondial),

orge, seigle (quatrième producteur mondial), sarrasin. Cependant, les

terres du Sud-Est, un peu plus riches, fournissent des betteraves

sucrières et un peu de blé. La Biélorussie produisait le tiers du lin

soviétique et le pays en est le quatrième producteur mondial, mais cette

production est en nette régression. Quant à l'importante production de

viande et de lait, elle est obtenue grâce à l'élevage intensif des

bovins et des porcins.

Les infrastructures industrielles ont été

presque entièrement reconstruites après la Seconde Guerre mondiale,

particulièrement dévastatrice pour la Biélorussie. La construction

mécanique domine le secteur (camions Belaz, machines et équipements

agricoles). L'industrie lourde se concentre sur la chimie et la

pétrochimie : engrais potassiques, matières plastiques et fibres

synthétiques. de puissants complexes pétrochimiques (Novopolotsk,

Grodno, Svetlogorsk) sont spécialisés dans la production des fibres

synthétiques et d'engrais. La rareté des gisements d'hydrocarbures est

compensée par l'oléoduc « de l'Amitié », qui dessert – depuis le

Second-Bakou, en Russie – les anciens pays satellites d'Europe centrale

et qui a permis de créer une importante industrie du raffinage.

L'espace biélorusse s'organise autour de la capitale,

Minsk. Cette ville, entièrement reconstruite après la guerre, possédait

déjà dans la période soviétique les caractéristiques d'une capitale

(centres universitaires et de recherche). Elle concentre près du tiers

du secteur industriel biélorusse : constructions mécaniques, biens de

consommation (téléviseurs, réfrigérateurs), informatique (premier centre

de l'aire soviétique) et électronique. Les centres administratifs

régionaux, confirmés dans leur rôle de pôles d'activité économique,

constituent les points forts de la trame urbaine. Leur récente et forte

croissance a été soutenue par l'exode rural. La partie médiane du pays,

entre Grodno à l'ouest, Minsk au centre et Moguilev à l'est, la plus

peuplée et plus urbanisée, constitue le véritable centre de gravité

économique. L'est de la Biélorussie connaît un fort développement

agricole et industriel : raffinerie de 26 millions de tonnes à

Novopolotsk, machines-outils, pièces détachées et téléviseurs à Vitebsk.

Moguilev abrite, outre des usines d'habillement, une grande diversité

de productions (constructions mécaniques, moteurs électriques, tubes),

et surtout un complexe chimique. Gomel, dans le Sud-Est, est le siège de

l'ancienne usine du complexe militaro-industriel (V.P.K.) aujourd'hui

en reconversion, ainsi que d'une fabrique d'automotrices. Le

développement de l'ouest de la Biélorussie est nettement moins avancé.

Seule l'implantation industrielle de la vieille ville de Grodno est

volontariste, tandis que l'agriculture de cette région frontalière est

mal développée. Dans le nord, Vitebsk et Polotsk sont moins dynamiques.

Dans le sud, la Polésie reste la région la plus arriérée, malgré les

investissements importants qui y ont été réalisés comme, par exemple, le

drainage des marais.

La Biélorussie est un pays enclavé, sans accès à la

mer. Liens économiques et culturels sont importants avec la Russie. En

2007, la Biélorussie a signé un accord avec la Russie et le Kazakhstan

visant à mettre en place une union douanière. La pénurie de matières

premières énergétiques constitue un autre handicap pour l'indépendance

réelle d'un pays dont l'identité reste à définir.

HISTOIRE

C'est au xive siècle que se précise la différenciation entre les trois branches de Slaves orientaux : Biélorusses, Grands-Russiens et Petits-Russes, ou Ukrainiens. La région qui s'étend du Pripiat à la Dvina occidentale est peuplée depuis le ve-vie siècle de Slaves orientaux (Krivitches, Dregovitches et Radimitches), qui repoussent vers l'ouest ou assimilent les tribus baltes qui y étaient établies. Elle fait partie de la principauté de Kiev (ixe-xiie siècles), au sein de laquelle Polotsk connaît un grand essor. Les princes riourikides de Polotsk, Tourov et Smolensk s'émancipent de la tutelle kievienne dans la première moitié du xiie siècle. Puis leurs principautés sont incorporées dans le grand-duché de Lituanie, qui, du début du xiiie siècle au milieu du xive, étend sa domination sur toute la Russie Blanche.1. Du fédéralisme lituanien à l'assimilation polonaise (xiiie siècle-xviie siècles)

C'est à l'époque de la domination lituanienne que se développe une culture biélorusse, différente de celle des Grands-Russiens de Novgorod et Vladimir-Souzdal, puis de Moscovie, et de celle des Ukrainiens. La dénomination de Russie Blanche s'explique sans doute par le fait qu'elle n'était pas soumise au tribut mongol. Le grand-duché de Lituanie adopte la langue et la religion des régions russes entrées en son sein, et les structures politiques, sociales et culturelles russes se maintiennent malgré l'acte d'union avec la Pologne de Krewo (1385). Les villes (Berestie [aujourd'hui Brest-Litovsk], Grodno, Polotsk, Minsk, Vitebsk), dotées du droit de Magdebourg, connaissent un grand essor. Cependant, la montée d'une aristocratie lituanienne, fortement polonisée, et la nomination de gouverneurs lituaniens, qui remplacent, à partir du milieu du xve s., les princes riourikides à la tête des différentes régions, accentuent l'emprise de l'influence polonaise. L'œuvre de Frantsisk Skorina, qui traduit la Bible et crée la première imprimerie biélorusse (vers 1525), illustre le développement de l'humanisme et la réaction orthodoxe et antipolonaise. Cependant, entraînée dans la guerre de Livonie (1558-1583), la Lituanie s'unit à la Pologne (Union de Lublin, 1569) afin de lutter contre la Moscovie. L'union de Brest (1596) impose la juridiction du Vatican aux orthodoxes de Pologne. Afin de conserver ses privilèges, la noblesse biélorusse adopte le catholicisme et la langue polonaise, devenue officielle en 1696. La culture biélorusse ne se perpétue que chez les paysans. Disputée entre la Pologne et la Russie, qui conserve la région de Smolensk après la paix d'Androussovo (1667), dévastée par les guerres et les épidémies, la Biélorussie entre dans une ère de déclin.2. Une province de l'Empire russe (xviiie siècle-1917)

À l'issue des deux premiers partages de la Pologne (1772, 1793), la Biélorussie est annexée par la Russie. Elle constitue le « gouvernement biélorusse », rebaptisé en 1840 « Russie du Nord-Ouest ». Les révoltes de 1831 et de 1863 entraînent le durcissement de la politique de russification, et notamment l'interdiction de publications en biélorussien (1867), qui ne s'assouplit qu'à la fin des années 1880. Cependant, l'intelligentsia, influencée par le romantisme polonais et le populisme russe, s'efforce de faire renaître la culture nationale. La « Gromada (société) socialiste biélorusse », fondée en 1902-1903 à Wilno et dispersée en 1907, milite pour l'autonomie nationale et culturelle.

La Biélorussie est une des zones où sont assignés à

résidence les Juifs de l'Empire russe ; artisans, commerçants ou membres

des professions libérales, ils constituent en 1917 20 % de la

population, formée de 55 % de Biélorusses (en majorité paysans), de 20 %

de Russes (essentiellement fonctionnaires) et de 5 % de Polonais (en

majeure partie propriétaires terriens). La Russie Blanche est une région

agricole, peu industrialisée, ce qui explique la faible implantation du

parti ouvrier social-démocrate russe (POSDR), qui tient à Minsk son premier congrès (1898).

La Biélorussie joue cependant un rôle important dans la révolution russe de 1917, en tant que centre des opérations militaires du front ouest de 1915 à 1920. Une rada biélorusse, créée à Minsk en 1917, est renversée par les bolcheviks

à la fin de l'année. Les troupes allemandes réoccupent le pays

(février-décembre 1918), que libère l'Armée rouge. Les bolcheviks

proclament une république socialiste soviétique indépendante de

Biélorussie en janvier 1919.

3. La République socialiste soviétique de Biélorussie (1922-1990)

Au cours de la guerre polono-soviétique (avril-octobre 1920), la Russie Blanche est occupée par les Polonais, puis libérée par l'Armée rouge. Le traité de Riga (mars 1921) donne la Biélorussie occidentale à la Pologne. La RSS de Biélorussie devient une république constitutive de l'URSS en décembre 1922. Afin de faire de cette république une unité viable, des districts de culture biélorusse relativement industrialisés des gouvernements de Gomel, de Vitebsk et de Smolensk lui sont adjoints en 1924 et 1926. La Biélorussie occidentale lui est rattachée en octobre-novembre 1939. Puis la Russie Blanche, occupée par les nazis de 1941 à 1944, administrée par le commissariat du Reich de l'Ostland, est soumise au régime de terreur et d'exploitation réservé aux « sous-hommes ». Le quart de sa population est anéanti. La frontière actuelle avec la Pologne est établie en 1945, et la RSS de Biélorussie devient un membre fondateur de l'Organisation des Nations unies (ONU).

Le pouvoir soviétique a pratiqué, dès les années

1920, une politique de « biélorussification », visant à faire du

biélorusse la langue de l'enseignement, de l'administration et de la

presse, et à placer les Biélorusses aux postes de responsabilité dans

les organisations du parti et de l'État. Cependant, les bases de la

culture paysanne biélorusse traditionnelle ont été bouleversées par les

nouvelles conditions imposées à la campagne à partir de 1928, tandis que

de nombreux communistes nationaux disparaissaient dans les purges

staliniennes. L'émergence d'une nouvelle société soviétique amène les

Biélorusses à quitter plus nombreux leur République, et il semble que,

plus que les Ukrainiens, ils sont soumis à un processus assez rapide de

russification linguistique.

4. La Biélorussie indépendante (depuis 1991)

4.1. L'accession à l'indépendance et la création de la CEI

L'ouverture politique inaugurée par la perestroïka confirme la tendance conservatrice de la république de Biélorussie. En 1988, la découverte des charniers de Kouropaty (nom d'une forêt dans la banlieue de Minsk, où, entre 1937 et 1941, 200 000 Biélorusses furent tués par balles par le NKVD, la police politique soviétique) encourage l'essor du Front populaire biélorusse (FPB), fondé en 1989 par le nationaliste Zianon Pazniak. Cependant, les orientations radicales des républiques limitrophes (Ukraine, Russie et Lituanie) influencent son évolution.

Lors des élections au Soviet suprême de la République

(mars 1990), une part importante des sièges reste réservée au parti

communiste. Néanmoins, les candidats du FPB remportent plus de succès

que prévu et obtiennent l'élection à la vice-présidence du Soviet

suprême du démocrate Stanislav Chouchkevitch. Le communiste Nikolaï

Dementeï, président du Soviet suprême, est élu président de la

République en mai 1990.

Après la proclamation, en mars 1990, de

l'indépendance de la Lituanie qui conteste son intégration à l'URSS en

1940, le Soviet suprême de Biélorussie exige le retour au tracé des

frontières de 1939, revendiquant ainsi une partie des territoires

lituaniens de l'Est (des revendications ont été aussi formulées à

l'encontre de la région de Białystok en Pologne). À l'instar de

l'Ukraine, la Biélorussie proclame sa souveraineté à l'été 1990

(27 juillet).

Après l'échec du coup d'État contre Mikhaïl Gorbatchev

en août 1991, N. Dementeï, qui avait soutenu les putschistes,

démissionne. Davantage que le nationalisme biélorusse, les problèmes

économiques et la découverte tardive par la population de la catastrophe

de la centrale nucléaire de Tchernobyl,

et de son ampleur, sont à l'origine de l'indépendance proclamée le

25 août 1991 : en effet, les autorités n'ont dispensé aucune information

ni sur l'accident, ni sur ses conséquences ou l'extension du champ

radioactif à la Biélorussie, qui reçut pourtant 70 % des retombées et

qui rendit impropre à l'exploitation agricole près de 25 % du

territoire ; en outre, la lutte contre les effets de cette catastrophe,

non exempte d'un grand nombre de négligences graves alors que certains

fonctionnaires s'étaient mis à l'abri avec leurs familles, provoqua un

grand mécontentement.

En septembre 1991, Stanislav Chouchkevitch est élu

président du Soviet suprême, et par là même chef de l'État. Le

8 décembre, il signe avec ses homologues russe et ukrainien, Boris Ieltsine et Leonid Kravtchouk, les accords de Minsk qui mettent fin à l'existence de l'URSS et entérinent la création de la Communauté des États indépendants (CEI).

La Biélorussie est la première des républiques de l'ex-URSS à engager

un programme de démantèlement de son arsenal nucléaire (1993). En

janvier 1994, le Parlement, composé en majorité de conservateurs

favorables à une collaboration très étroite avec la Russie, vote la

destitution de S. Chouchkevitch. Après l'adoption d'une nouvelle

Constitution instaurant un régime présidentiel (mars), le jeune candidat

populiste Aleksandr Loukachenko

remporte, avec 80,4 % des voix, l'élection – pour la première fois au

suffrage universel direct – de juin-juillet 1994, à la suite d'une

campagne axée sur la lutte contre la corruption et un rapprochement avec

la Russie.

4.2. Un régime autocratique, de plus en plus isolé

L'arrivée au pouvoir d'Aleksandr Loukachenko, ancien directeur de sovkhoze qui ne fait pas mystère de son admiration pour Hitler, se traduit par la mise en place d'une régime autoritaire, dont maints aspects – nostalgie de l'empire soviétique, concentration des pouvoirs, violations de la Constitution, harcèlement de l'opposition, verrouillage des médias, confiscation des élections, hantise du complot – l'apparentent à une parfaite dictature.

Comme le mettent en évidence plusieurs enquêtes

électorales indépendantes, son chef s’appuie cependant sur une base

sociale plutôt solide. Il reste populaire auprès des retraités ainsi que

dans les campagnes et conserve la faveur d’une partie des salariés des

administrations et des entreprises publiques. Si l’intimidation et

l’endoctrinement sont de règle, le président s’assure aussi le soutien

de cet électorat conservateur et dépendant d’un État omniprésent par sa

politique sociale. Au fil des ans, celui-ci tend toutefois à s’effriter

avec la détérioration de la situation économique.

Usant de son instrument privilégié, le référendum,

sésame lui permettant d'affirmer qu'il accomplit la « volonté du

peuple », le président obtient, le 15 mai 1995, l'approbation massive

des Biélorusses concernant l'élévation du russe au statut de langue officielle (au côté du biélorussien)

et la restauration des symboles soviétiques (armoiries et drapeau

rouge), la politique d'intégration avec la Russie et le droit

présidentiel de dissoudre le Parlement. À l'issue du référendum du

24 novembre 1996 (contesté par l'opposition, la Cour constitutionnelle,

la Commission électorale et les observateurs étrangers) lui octroyant

des pouvoirs étendus au détriment du Parlement, un mandat prolongé

jusqu'à novembre 2001 et le maintien de la peine de mort, A. Loukachenko

remplace le Parlement élu en 1996 par une chambre à sa dévotion.

Une opposition laminée

L'opposition – quasi-inexistante en dehors du périmètre de la capitale – se limite à une demi-douzaine de partis parmi lesquels le FPB de Z. Pazniak (réfugié politique aux États-Unis depuis 1996). Ses initiatives – l'organisation de manifestations pacifiques ou encore l'élection présidentielle clandestine du 16 mai 1999 – restent sans lendemain et le plus souvent réprimées. Ses représentants – mais en fait quiconque osant émettre des critiques envers l'administration présidentielle – sont soit arrêtés et souvent jugés à huis clos, soit font l'objet de mystérieuses « disparitions ». Ainsi, Tamara Vinnikova, ex-présidente de la Banque centrale, après avoir promis des révélations sur des malversations financières au plus haut niveau, est incarcérée en 1996 et « disparaît » en mars 1999 (elle aurait finalement réussi à échapper à ses geôliers et vit actuellement en Grande-Bretagne). « Disparaissent » également, Iouri Zakharenko, ancien ministre de l'Intérieur (mai 1999), Viktor Gontchar, ancien vice-président du Parlement, l'homme d'affaires Anatoli Krassovski (septembre 1999) ou encore le journaliste russe Dmitri Zavadski (juillet 2000). En juin 2001, le professeur Iouri Bandajevski, un scientifique de renommée mondiale, connu pour ses travaux sur la radioactivité et très critique sur la gestion par les autorités biélorusses des conséquences sanitaires de la catastrophe de Tchernobyl, est condamné à huit ans de réclusion (libéré sous caution en 2005, il vit depuis en France mais reste néanmoins coupable de corruption passive).Deuxième mandat présidentiel (2001-2006)

À l'approche de l'élection présidentielle du 9 septembre 2001, les autorités biélorusses accentuent leurs mesures de répression contre la société civile et contre les milieux d'opposition (interdiction par décret présidentiel des financements étrangers ayant pour but la préparation et la conduite de campagnes électorales). Simultanément, la répression favorise l'éclosion de nouvelles formes de résistance, telles le mouvement Zoubr (« Bison »), fondé par une quarantaine d'étudiants et qui, s'inspirant des méthodes du mouvement Otpor en Yougoslavie, mène une campagne de graffitis politiques dans la capitale.

Avec 75,6 % des suffrages, A. Loukachenko

remporte l'élection présidentielle devant le leader syndicaliste

Vladimir Gontcharik (15,6 %) et l'ultranationaliste Sergueï

Gaïdoukevitch (2,4 %). Les représentants de l'OSCE, qui ne reconnaît pas

le scrutin, sont invités à quitter le pays. Un nouveau bureau de l'OSCE

est toutefois ouvert à Minsk en janvier 2003.

Le 17 octobre 2004, lors d'un référendum organisé en

vue d'autoriser le président Loukachenko à briguer un troisième mandat

(ce qui est contraire à la Constitution), 79,4 % des électeurs se

prononcent pour le « oui », le taux de participation s'élevant à 90,2 %.

La limitation des mandats est par la suite éliminée de la loi

fondamentale. Le Parlement européen à la suite de l'OSCE dénonce le

matraquage médiatique de la campagne électorale, la procédure du « vote

par anticipation » loin des observateurs, le « climat de peur » dans

lequel se déroule le scrutin. L'opposition, réunie au sein de la

coalition « Cinq Plus » (Front populaire, parti de l'Union civique,

parti des Communistes, parti du Travail, Gromada [parti

social-démocrate]), dénonce pour sa part les entraves mises par les

autorités pour l'empêcher de participer aux élections législatives

organisées le même jour, et à l'issue desquelles elle n'obtient aucun

siège dans la nouvelle assemblée. Au final, 108 des 110 sièges de la

Chambre basse du Parlement sont attribués à des candidats du camp de

A. Loukachenko.

Au cours de l'année 2004, le régime biélorusse

intensifie ses mesures de répression (condamnation de Mikhaïl Marinitch,

ex-ministre des Relations économiques, ex-ambassadeur de Biélorussie en

Lettonie, en Estonie et en Finlande et candidat indépendant à

l'élection présidentielle de 2001, à une peine de cinq ans

d'emprisonnement dans une colonie pénitentiaire pour avoir détourné des

ordinateurs prêtés par l'ambassade des États-Unis à l'ONG qu'il

présidait ; il est finalement libéré en avril 2006) et poursuit, face à

l'ostracisme dont le frappe la communauté internationale, sa politique

de repli et de limitation des contacts avec l'étranger : ainsi, à la

suite de nombreux établissements d'enseignement jugés indésirables pour

raisons politiques, l'Université européenne des sciences humaines (UESH)

de Minsk, fondée en 1993, est fermée en 2004 pour non conformité à

l'« idéologie de l'État ». Les séjours à l'étranger d'enfants vivant

dans des zones contaminées par des particules radioactives sont

supprimés.

Troisième mandat présidentiel (2006-2010)

Le président Loukachenko est réélu sans surprise dès le premier tour en mars 2006, avec 83 % des voix (et un taux de participation de 92,9 %) devant Aleksandr Milinkievitch (6,1 %), choisi pour être le candidat unique de l'opposition démocratique par une coalition hétéroclite, le parti des « Forces démocrates unifiées ». S. Gaïdoukevitch obtient 3,5 % des suffrages et Aleksandr Kozouline, leader du parti social-démocrate Gromada, 2,2 %. L'OSCE, les institutions européennes, les États occidentaux et l'opposition, menée par A. Milinkievitch, contestent la légalité du scrutin. S'inspirant de la « révolution orange » ukrainienne, plusieurs centaines de manifestants tentent d'installer un « village de tentes » sur la place centrale de Minsk. Dans la nuit du 23 au 24 mars, les forces de police font évacuer la place et arrêtent de nombreuses personnes, dont le candidat Kozouline qui est condamné en juillet 2006 à cinq ans et demi de prison pour « hooliganisme ». Le 27 avril, A. Milinkievitch est arrêté et condamné à quinze jours de prison, pour avoir organisé une manifestation « illégale » à l'occasion du 20e anniversaire de l'accident nucléaire de Tchernobyl.

Les élections législatives de septembre 2008 sont à

nouveau entachées de fraudes massives, dénoncées par l’OSCE. À l'issue

du scrutin, les 110 sièges du Parlement reviennent au camp

présidentiel ; aucun des 70 candidats de l'opposition n'est élu. Le

déroulement des élections locales d’avril 2010 est critiqué par le

Conseil de l’Europe, qui dénonce l’absence complète d’observateurs

internationaux.

Quatrième mandat présidentiel (2010-)

Dès septembre 2009, lors d’une visite officielle en Lituanie, le président Loukachenko exprime son intention de briguer un nouveau mandat. Le 19 décembre 2010, celui que l'on surnomme « Batka » (le « père »), est réélu au terme d'un simulacre de scrutin, , dont la date est avancée par le parlement en raison des tensions avec la Russie, avec un score de près de 80 % et une participation au-delà de 90 % : une victoire électorale entachée d'une violente répression contre des milliers de manifestants rassemblés, à l'appel de l'opposition, pour dénoncer les nombreuses falsifications.

Le quatrième mandat d'Aleksandr Loukachenko débute

sur fond de grave crise économique et financière qui engendre, en mai

2011, une dévaluation du rouble biélorusse de 36 % et une forte hausse

de l’inflation. Il est aussi marqué par de nouvelles répressions à

l’encontre des opposants : quatre ex-candidats à la présidentielle sont

condamnés à plusieurs années de prison après avoir été reconnus

coupables d'organisation de « troubles massifs ». À l’été 2011, la

situation économique catastrophique du pays exacerbe le mécontentement

populaire. Les manifestations qui s'amplifient dans l’ensemble de la

Biélorussie sont sévèrement réprimées : début juillet, près de

400 manifestants et 25 journalistes sont interpellés dans plusieurs

villes du pays.

En janvier 2012, après avoir observé « les tendances

dans le monde » où plusieurs régimes autoritaires ont été renversés en

2011, A. Loukachenko annonce son intention de mettre progressivement en

place des réformes politiques au lendemain des élections législatives.

Cette déclaration intervient cependant quelques semaines seulement après

l'entrée en vigueur de mesures visant à renforcer le contrôle de

l’information diffusée via Internet et à empêcher de nouveaux mouvements

de contestation. La nouvelle législation prévoit, entre autres, un

contrôle plus strict de l'identité des internautes, la limitation de

l’accès aux sites étrangers ainsi que le blocage de certains sites,

notamment ceux qui sont critiques envers le pouvoir. Elle permet

également de circonscrire étroitement la liberté de manifester, tout

rassemblement de plus de trois personnes dans l’espace public étant

désormais considéré comme une réunion politique nécessitant

l’autorisation préalable des autorités municipales.

Malgré quelques améliorations mineures de la loi

électorale, notamment l'augmentation du nombre de candidats présentés

par les partis politiques, le scrutin d’octobre – boycotté par plusieurs

formations dont le FPB et le Parti civique uni de Biélorussie, les deux

principaux représentants de l’opposition –, se déroule sur fond de

répression, d’intimidations et d’irrégularités dénoncées par l’OSCE, et

n’apporte aucun changement.

4.3. La Biélorussie sur la scène internationale

Un État dépendant de la Russie

Peu après la dissolution de l'URSS en 1991, la Biélorussie, alors dirigée par S. Chouchkevitch, cherche à se rapprocher de l'Europe sans toutefois rompre les liens avec la Russie. En novembre 1992, l'Union européenne et la Biélorussie décident d'élaborer un Accord de partenariat et d'association. Mais les difficultés économiques, dues à un système agricole et industriel très dépendant de la Russie pour ses approvisionnements en matières premières (70 %) et l'écoulement de ses marchandises, et les affinités culturelles avec le grand frère russe poussent le nouvel État indépendant à accentuer le vecteur russe de sa politique étrangère. En 1994, la destitution de S. Chouchkevitch (officiellement en raison de son incapacité à contrôler la corruption existant au sein de son gouvernement, en fait pour sa volonté de rapprochement avec les pays occidentaux) puis l'arrivée au pouvoir d'Aleksandr Loukachenko et la mise en place par ce dernier d'un régime autoritaire entrave la perspective d'un rapprochement avec l'Europe.

Finalisé en 1995, l'Accord de partenariat et de

coopération UE-Biélorussie est suspendu par l'UE en septembre 1997.

Inquiète de l'élargissement de l'OTAN

à ses frontières et soucieuse de s'assurer un approvisionnement en

hydrocarbures à moindre coût, la Biélorussie cherche à développer

davantage ses relations avec la Russie.

Une improbable « Union Russie-Biélorussie »

Ainsi, le 2 avril 1996, A. Loukachenko et Boris Eltsine signent un traité entérinant la création de la « Communauté des Républiques souveraines » qui se transforme, un an plus tard (en mai 1997) en une « Union Russie-Biélorussie ». En décembre 1999, un nouveau « traité sur la création de l’État unifié de la Russie et de Biélorussie » est signé à Moscou : les deux pays annoncent leur intention de former un État uni, tout en préservant leur souveraineté nationale. Mais, à l'exception du domaine de la coopération économique et militaire, ces accords restent le plus souvent lettre morte. Le contexte dans lequel ceux-ci sont généralement conclus laisse penser qu'il s'agit plutôt, côté russe, de satisfaire une partie de l'électorat nostalgique de l'URSS et, côté biélorusse, d'un moyen de renforcer les assises d'un régime autoritaire.

En dépit des discours officiels, les relations

russo-biélorusses ne sont pas exemptes de tensions. Le président

biélorusse reproche régulièrement aux autorités russes de freiner les

négociations sur l'intégration entre les deux États. En Russie, les

ambitions d'A. Loukachenko, qui prône l'instauration d'instances

supranationales tout en souhaitant en assumer la présidence, sont mal

perçues.

« Guerre du gaz », « guerre du lait »

L'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir n'entraîne pas un apaisement des différends latents. L'implantation d'investisseurs russes dans le pays, la main mise de Gazprom sur la société gazière biélorusse Beltransgaz ou l'adoption du rouble russe comme monnaie commune (initialement prévue pour 2004 et sans cesse différée avant d'être définitivement abandonnée) sont autant de sujets de discorde entre les deux pays.

Les désaccords à propos de la tarification du gaz

russe et du transit de celui-ci par la Biélorussie conduisent Gazprom à

interrompre ses approvisionnements en février 2004. Une nouvelle crise

gazière éclate en décembre 2006. En janvier 2007, l'instauration par la

Biélorussie d'une taxe sur le transit du pétrole russe provoque de

nouvelles tensions interétatiques et entraîne l'interruption des

livraisons pétrolières aux pays d'Europe occidentale.

Les relations se détériorent à nouveau en juin 2009

lors de la « guerre du lait » provoquée par l'interdiction des

exportations de produits laitiers biélorusses en Russie en raison de

leur non-conformité avec les normes sanitaires russes. Les différends

ressurgissent au début de l’année 2010, malgré l’entrée en vigueur (le 1er

janvier) de l’Union douanière regroupant la Russie, la Biélorussie et

le Kazakhstan : la hausse des prix énergétiques russes et l’introduction

par la Russie d’une taxe à l'exportation de son brut vers la

Biélorussie sont à l’origine de tensions entre Minsk et Moscou. Fin juin

2011, c’est le non acquittement par Minsk d’une dette d’un montant de

près de 15 millions d’euros pour des livraisons d’électricité en

provenance de la Russie qui provoque une nouvelle détérioration des

relations entre les deux pays : Moscou suspend ses livraisons pendant

quelques jours.

Un allié utile pour Moscou

La coopération entre les deux pays semble plus apaisée dans d'autres domaines, notamment dans le domaine militaire. La Biélorussie est ainsi membre de l’Organisation du traité de sécurité collective et des manœuvres russo-biélorusses de grande envergure baptisées Zapad-2009 (Ouest-2009) sont organisées en septembre 2009. Par ailleurs, elle se voit octroyer, en avril 2010, le statut de « partenaire de dialogue » de l'Organisation de coopération de Shangaï (qui regroupe la Russie, la Chine, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan).

Malgré les crises récurrentes, Moscou reste le

principal soutien de la Biélorussie sur la scène internationale. Pour le

Kremlin, la Biélorussie demeure un allié utile au sein de l'espace

post-soviétique, au sein duquel Moscou souhaite préserver son influence.

C’est la raison pour laquelle la Russie, en dépit des désaccords

persistants avec son voisin biélorusse, n’hésite pas à soutenir le

régime en place lorsque celui-ci est confronté à des difficultés

internes. Ainsi, en juin 2011, alors que la Biélorussie fait face à une

crise économique et financière sans précédent depuis l'arrivée au

pouvoir d'Aleksandr Loukachenko en 1994, le Fonds anti-crise de la

Communauté économique eurasiatique (CEEA), qui regroupe six

ex-républiques soviétiques dont la Russie, décide d’octroyer à la

Biélorussie un crédit d’un montant total de 3 milliards de dollars.

Mais le soutien politique et financier au régime du

président Loukachenko n’est pas sans contrepartie. En novembre 2011,

Moscou parvient à prendre le contrôle total de la société Beltransgaz,

le groupe russe Gazprom rachetant, pour 2,5 milliards de dollars, 50 %

des actions de l'entreprise détenues jusqu'à présent par l’État

biélorusse.

Si cette aide est renouvelée comme en témoigne le

nouveau crédit de 2 milliards de dollars accordé par la Russie pour

2014, des réformes structurelles de l’économie, parmi lesquelles des

privatisations, s’avèrent nécessaires. Susceptibles de fragiliser le

pouvoir, elles se font cependant pour l’heure attendre.

Un isolement accru

Sur la scène internationale, l'isolement du pays s'accroît à mesure que s'accentue la dérive autoritaire du régime et que se dégrade la situation des droits de l'homme.

L'Union européenne

ne reconnaît pas la Constitution biélorusse de 1996 et prend, à partir

de 1997, une série de mesures restrictives : gel de la ratification de

l'Accord de partenariat et de coopération négocié en 1995 ; suspension

du statut d'invité spécial dont bénéficiait le Parlement biélorusse

(faisant de Biélorussie le seul pays européen à ne pas être membre du Conseil de l'Europe).

Au lendemain de son élargissement à l'Est en 2004,

Bruxelles tente de renouer le dialogue avec la Biélorussie dans le cadre

de la Politique européenne de voisinage mais les relations se

détériorent suite au contexte dans lequel se déroule l'élection

présidentielle de mars 2006 : l'UE décide d'interdire l'entrée

d'autorités biélorusses sur son territoire et de geler leurs avoirs à

l'étranger. Dans le cadre de son assistance – restreinte au soutien

exclusif d'initiatives d'ordre humanitaire, à la société civile et au

processus de démocratisation – elle attribue à A. Milinkievitch le prix

Sakharov en octobre 2006.

Pour leur part, les États-Unis, après avoir promulgué, le 20 octobre 2004, le Belarus Democracy Act,

qui interdit aux agences gouvernementales américaines d'investir en

Biélorussie ou de lui accorder des crédits et qui prévoit une aide

financière accrue aux ONG et aux médias indépendants, définissent, en

2005, le régime biélorusse comme l'un des « six postes avancés de la

tyrannie », au côté de la Corée du Nord, de l'Iran et de Cuba. En

riposte aux sanctions économiques et aux limitations de déplacement qui

frappent ses dirigeants, la Biélorussie expulse en mars 2008

l'ambassadeur américain en poste à Minsk et rappelle son propre

ambassadeur aux États-Unis.

En 2008, le régime biélorusse cherche à relancer le

dialogue avec l'UE, escomptant une levée des sanctions qui le frappent,

un accès à son marché et l'arrivée d'investisseurs européens afin de

réduire la dépendance de son pays vis-à-vis de la Russie, sans rompre

leur partenariat privilégié. À cette fin, il tente de présenter les

élections législatives du 28 septembre comme un « scrutin libre et

équitable », et repousse l'examen de la question de la reconnaissance de

l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, les républiques séparatistes de Géorgie.

Tout en reconnaissant des améliorations mineures et

en estimant les élections insuffisamment transparentes, l'UE décide, en

octobre 2008, de suspendre pour une durée de six mois les interdictions

de séjour frappant les principaux dirigeants biélorusses. En mars 2009,

elle invite la Biélorussie à intégrer le Partenariat oriental,

nouveau projet européen qui vise à resserrer les liens politiques et

économiques avec six États d'Europe orientale et du Caucase du Sud :

l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie et

l'Ukraine. Toutefois, lors du lancement du projet à Prague, le président

Loukachenko se contentera d'y envoyer son vice-Premier ministre.

En mai 2009, le Conseil de l'Europe annonce son

intention de restituer à la Biélorussie le statut d'invité spécial de

l'Assemblée parlementaire (préalable à l'adhésion) afin de relancer « un

dialogue politique avec les autorités » tout en soutenant « le

renforcement des forces démocratiques et de la société civile ». Mais

cette « politique de la main tendue » ne produit pas les effets

escomptés : l'évolution de la situation dans le pays montre que peu de

progrès sont accomplis dans la voie de la démocratie et du respect des

droits de l’homme. De fait, un an plus tard, les institutions

européennes et le Conseil de l’Europe dénoncent vivement le déroulement

des élections locales, la violation des droits de la minorité polonaise

de Biélorussie, les pressions exercées à l’encontre des représentants

des médias indépendants, de la société civile et des organisations

d'opposition ainsi que le maintien de la peine de mort dans le pays

(deux prisonniers sont exécutés en mars 2010 alors que le Comité des

droits de l'homme des Nations unies était en train d'examiner les

requêtes individuelles concernant leur cas).

L’élection de A. Loukatchenko pour un quatrième

mandat, en décembre 2010, à l’issue d’un scrutin marqué par de

nombreuses irrégularités engendre un nouveau refroidissement des

relations entre la Biélorussie et ses partenaires occidentaux. En

janvier 2011, en signe de protestation contre les multiples arrestations

d'opposants au lendemain du scrutin, les États-Unis et l'UE annoncent

une nouvelle série de sanctions visant des responsables politiques

biélorusses dont le président lui-même (interdiction de visa d’entrée

dans l'UE, gels d'avoirs, entre autres). En juin, la liste des

fonctionnaires soumis à des interdictions de visa et des gels d’avoirs

est rallongée ; les actifs de trois sociétés appartenant à un proche de

A. Loukatchenko (dont Beltechexport, entreprise de production et

d’exportation d’armes) sont gelés.

Le président Loukatchenko n’ayant pas été invité à

prendre part aux débats, la Biélorussie refuse de participer au sommet

du Partenariat oriental de l'UE à Varsovie (septembre 2011). En janvier

2012, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe se déclare

« profondément préoccupée par la détérioration de la situation des

droits de l'homme et des libertés civiles et politiques » en Biélorussie

en 2011, et condamne « les mesures de plus en plus répressives des

autorités biélorusses contre toute tentative de contestation dans le

pays ».

En octobre 2012 puis de nouveau l’année suivante,

constatant l’absence de progrès concernant le respect des droits de

l’homme et exigeant toujours la libération des prisonniers politiques,

l’UE prolonge d’un an les mesures restrictives adoptées en 2011. La

liste noire des personnes et sociétés biélorusses faisant l’objet de

restrictions de visa et de gel d'avoirs est mise à jour, comprenant

désormais 232 personnes et 25 organisations et sociétés.

En décembre 2013, tout en privilégiant le

resserrement des liens avec la Russie dans le cadre des différents

projets d’union existants dont l’Espace économique unique (Biélorussie,

Kazakhstan, Russie, 2012), le président Loukachenko se dit disposé à

normaliser les relations avec l’UE dont le projet de « partenariat

oriental » est toutefois fortement compromis par l’échec du sommet de

Vilnius en novembre avec la défection de l’Ukraine.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire