Bosnie-Herzégovine

Nom officiel: Bosnie-Herzégovine

Population: 3 871 643 habitants (est. 2014) (rang dans le monde: 122)

Superficie: 51 129 km. car.

Système politique: république fédérale

Capitale: Sarajevo

Monnaie: mark convertible (parité avec l'euro)

PIB (per capita): 8 300$ US (est. 2013)

Langues: bosniaque, croate, serbe

Religions: musulmans 40%, orthodoxes 31%, catholiques romains 15%, autres 14%

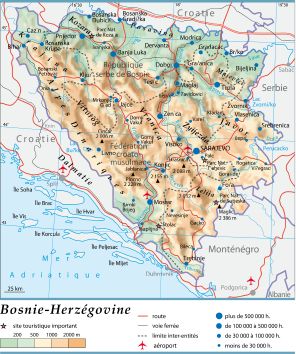

GÉOGRAPHIE

Pays au relief compartimenté, pratiquement sans accès

à la mer, la Bosnie-Herzégovine se répartit en quatre ensembles

naturels nettement individualisés. Le tiers septentrional se rattache à

la plaine pannonienne de l'Europe centrale ; il comprend le couloir de

la Posavina, plaine alluviale orientée est-ouest, sur la rive droite de

la Save.

Cette riche région agricole, qui marqua longtemps la frontière des

empires ottoman et habsbourgeois, est restée très rurale. Les villes se

sont développées plus au sud, dans une zone de collines propice à la

polyculture, située en bordure des affluents de la Save : Bihać sur

l'Una, Banja Luka sur le Vrbas, Doboj sur la Bosna, Zvornik sur la

Drina.

La Bosnie centrale, plus en retrait, forme un

ensemble montagneux assez complexe, qui atteint 2 300 m d'altitude aux

confins monténégrins. Cette région forestière et d'élevage constitue le

cœur politique du pays, d'où la présence de villes souvent anciennes (Sarajevo, Travnik, Goražde) dans des sites d'accès malaisés.

Le haut karst de Bosnie et d'Herzégovine s'étend

d'ouest en est, en plis parallèles à la côte adriatique. Région

d'élevage ovin, où les terres cultivables se limitent à de maigres

dolines et à quelques poljés

de grande dimension (Clamoč, Livno, Nevesinje), c'est une zone

d'émigration traditionnelle, actuellement très dépeuplée (20 habitants

par km2).

La basse Herzégovine, karstique également mais mieux

lotie en terres alluviales, jouit d'un climat méditerranéen (vigne,

tabac, cultures maraîchères). À l'orée des montagnes, sur la Neretva, Mostar

est le chef-lieu historique de l'Herzégovine. Tournée vers

l'Adriatique, la région ne dispose que d'une façade maritime

insignifiante de 21 km.

En situation périphérique par rapport au monde

danubien aussi bien que méditerranéen, le bastion bosniaque a joué

surtout un rôle militaire au cours des siècles. Le principal axe de

pénétration nord-sud est formé par les vallées de la Bosna et de la Neretva,

à la jonction desquelles Sarajevo s'est développée. Seule grande ville

d'un pays dont l'essor fut tardif, la capitale bosniaque doit sa fortune

à ses fonctions administratives et militaires, et, secondairement, au

commerce et à l'artisanat, son industrialisation n'ayant commencé

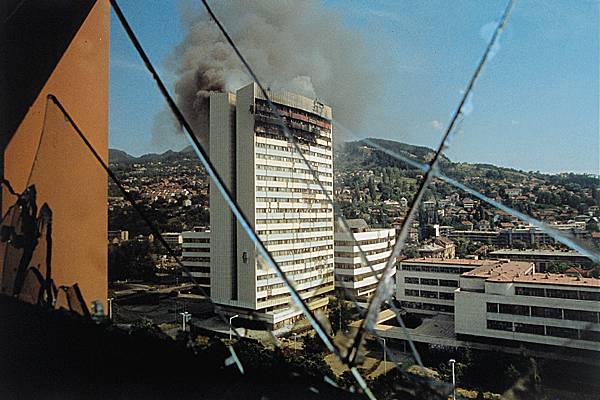

qu'après 1878 et surtout après 1945. Le siège dévastateur qu'elle a subi

de 1992 à 1995 a paradoxalement projeté la ville dans la sphère de la

mondialisation.

Contrairement à une idée reçue, la population de la

Bosnie-Herzégovine est d'une grande homogénéité ethnique : ses habitants

descendent des mêmes ancêtres et parlent la même langue (couramment

appelée serbe, croate ou bosniaque, et, scientifiquement štokavien).

En revanche, trois identités nationales se sont élaborées, qui épousent

les clivages religieux (héritage du système ottoman des millet) :

Serbes orthodoxes, Croates catholiques, Bosniaques musulmans. Leur

proportion est passée, entre 1971 et 1991, de 37 à 31 % pour les Serbes,

de 21 à 17 % pour les Croates, de 40 à 44 % pour les Bosniaques. Cette

évolution tient au fait que les Serbes et les Croates de Bosnie ont

souvent dirigé leur exode rural vers les centres industriels extérieurs à

la république, à la différence des musulmans. Territorialement, les

trois groupes nationaux étaient très imbriqués jusqu'en 1992. Leur

profil démographique est le même : resté longtemps celui d'une société

rurale traditionnelle, il se rapproche depuis les années 1960 du modèle

occidental. Avec 1,2 enfant par femme, le taux de fécondité du pays est

aujourd'hui la plus du monde.

Pays marginalisé pendant des siècles, la Bosnie n'a

commencé à être mise en valeur qu'à partir de l'époque habsbourgeoise

(1878-1918) : bois, sel gemme (Tuzla), fer (Ljubija). Le régime

communiste a développé un combinat sidérurgique en Bosnie centrale

(Vareš, Kakanj, Zenica). Quoique faisant partie des républiques pauvres

de Yougoslavie, la Bosnie connaît à partir des années 1970 une

prospérité unique dans son histoire, dont l'organisation des jeux

Olympiques d'hiver à Sarajevo en 1984 est le symbole. La guerre de

1992-1995 l'a ruinée, provoquant destructions, massacres et déplacements

massifs de population. Depuis l'arbitrage territorial de Dayton

(novembre 1995), qui a entériné une partition de fait de la

Bosnie-Herzégovine sur des bases ethnico-religieuses, le pays vit sous

perfusion internationale et s'attelle, aujourd'hui, à une difficile

reconstruction.

La Bosnie-Herzégovine dispose de peu de ressources

(un peu de fer et de charbon) et l'industrie n'est guère développée. Le

pays est pratiquement enclavé et donc largement dépendant des pays

voisins pour les nécessaires échanges, essentiels à la vie économique.

En 2008, la Bosnie-Herzégovine a signé un accord de

stabilisation et d'association avec l'Union européenne. Cet accord

entérine le respect par la Bosnie-Herzégovine de quatre conditions :

l'adoption de réformes dans le secteur judiciaire, dans la télévision,

dans l'administration publique, et, surtout, dans la police. L'accord de

stabilisation et d'association constitue la dernière étape avant une

éventuelle reconnaissance du statut de candidat naturel à l'Union

européenne.

HISTOIRE

1. De l'Antiquité au xive siècle

La Bosnie, centre de la culture de Butmir au néolithique, tire son nom de la rivière Bosna (la Bosante de l'Antiquité), affluent de la Save. Elle fait partie de l'Empire romain puis de l'Empire byzantin.

Slavisée dès le vie siècle, elle est au xe siècle

l'objet des ambitions de la Bulgarie, qui en annexe la frontière

orientale (927) et impose sa suzeraineté au reste du pays, constitué en

principauté par le Serbe Časlav (928-960). Elle fait partie ensuite de

l'État croate. Les rois de Hongrie y établissent entre 1138 et 1463

(avec un intermède byzantin entre 1165 et 1180) une suzeraineté qui

reste nominale et doivent respecter l'autonomie que maintiennent le ban Kulin (1180-1204) et Matej Ninoslav (vers 1233-vers 1250).

Au xive siècle, malgré la

lutte pour le pouvoir opposant les grandes familles, la Bosnie assure

son indépendance jusqu'à l'Adriatique grâce à Étienne II Kotromanić

(1322-1353) et à son neveu Tvrtko Ier (1353-1391). Ce dernier

se fait proclamer roi en 1377 et lutte avec les Serbes contre les

Turcs ; sous son règne, le pays connaît une importante activité

économique. Mais, après la mort de Tvrtko Ier, une période d'anarchie commence : les grands féodaux, qui soutiennent l'Église bosniaque (apparentée au bogomilisme) s'opposent au souverain, qui est généralement catholique. Contre l'Église bosniaque, le pape suscite des croisades.

2. La domination ottomane

Les dissensions politiques et religieuses favorisent la conquête de la Bosnie par les Turcs. Malgré les efforts d'opposition de Tvrtko II (1421-1443), d'Étienne Tomaš (1443-1461) et d'Étienne V Tomašević (1461-1463), la Bosnie doit, dès 1435, payer tribut aux Turcs, qui la conquièrent en quelques jours en 1463. Les marches organisées au nord par le roi de Hongrie Mathias Corvin tomberont au début du xvie siècle. Formé en 1435 par un noble local, Étienne Vukčić, le duché autonome d'Herzégovine (région de Hum) résistera aux Turcs jusqu'en 1482, mais sera finalement occupé par eux.

Sous les Turcs, la Bosnie bénéficie d'un statut spécial. Les conversions à l'islam de nobles, mais aussi de paysans, sont nombreuses. Conformément à la tradition de l'islam, l'Empire ottoman

tolère les autres religions du Livre et ne procède pas à des

conversions forcées. Un certain nombre de Juifs, chassés d'Espagne en

1492, s'établissent d'ailleurs en Bosnie. Les non-musulmans sont

cependant soumis au versement d'impôts spécifiques, en reconnaissance de

la protection octroyée par le sultan, ce qui explique qu'un certain

nombre de conversions répondent à des raisons fiscales, économiques et

sociales. Des familles d'islamisés accéderont à de hautes fonctions dans

l'Empire (Mehmed Sokolović, milieu xvie siècle).

L'islam en vigueur en Bosnie, comme dans tout l'Empire ottoman, est un islam sunnite de rite hanafite,

mais des confréries soufies sont également actives dans le pays,

parfois réprimées par les autorités ottomanes. Depuis, l'islam est

devenu une composante majeure de l'identité du pays, marquant

l'architecture, le paysage, mais aussi les mœurs et les usages.

3. La domination austro-hongroise

Les villes et le commerce se développent. Mais, au cours de la guerre avec l'Autriche (1683-1699), le Prince Eugène incendie Sarajevo (1697) ; après le traité de Požarevac (1718), qui met fin à une nouvelle guerre, l'Autriche occupe une frange au nord de la Bosnie, qu'elle rend aux Turcs en 1739.

À partir du recul des Turcs dans les Balkans au xviiie siècle, l'insubordination se répand parmi les dignitaires musulmans et la situation de la Bosnie se dégrade. Au xixe siècle,

les réformes entreprises par les sultans suscitent l'hostilité de la

noblesse musulmane, menacée dans ses privilèges ; malgré certaines

réformes, la situation de la paysannerie reste très rude, d'où de

fréquentes révoltes. En 1875, à la suite d'une famine, une insurrection

éclate en Herzégovine, s'étend à la Bosnie et provoque l'entrée en

guerre des Serbes et des Monténégrins, et une intervention russe contre

les Turcs.

Pour prix de sa neutralité, l'Autriche-Hongrie, au congrès de Berlin

(1878), obtient l'administration de la Bosnie-Herzégovine, tout en

maintenant la suzeraineté turque ; elle annexera complètement la Bosnie

en 1908. Mais la domination autrichienne est mal acceptée des Croates,

et surtout des Serbes et des musulmans, dont certains émigrent vers

l'Empire ottoman. Le nationalisme se développe ; un mouvement de

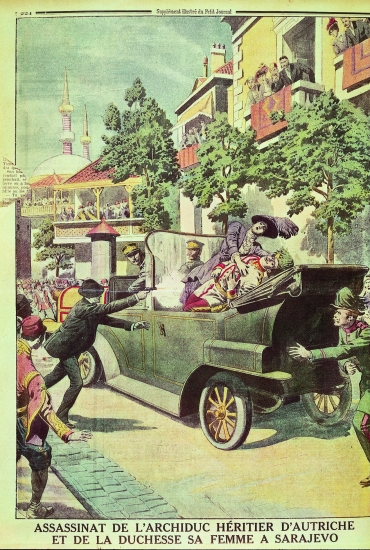

Jeunes-Bosniaques se forme et aboutit à l'assassinat à Sarajevo de

l'archiduc François-Ferdinand (28 juin 1914), cause immédiate de la Première Guerre mondiale.

4. La période yougoslave

4.1. La Bosnie-Herzégovine dans l'État monarchique yougoslave

Le 1er décembre 1918, les territoires de Bosnie sont intégrés au nouveau « royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes ». Mais ce royaume ne reconnaît pas de frontières particulières à la Bosnie, ni de spécificité aux musulmans bosniaques qui doivent se déclarer soit serbes, soit croates. L'Organisation musulmane yougoslave, dirigée par Mehmed Spaho, participe à la plupart des gouvernements de coalition entre 1918 et 1928. L'administration régionale et surtout locale est entre les mains des royalistes serbes. D'autre part, le développement économique du pays reste modeste, malgré l'exploitation de ressources minières.

Afin de procéder à une centralisation du pouvoir, le

royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes se transforme en

« Royaume de Yougoslavie ». Ainsi, à partir de 1929, un nouveau

découpage administratif du pays est mis en place, ignorant les

revendications d'autonomie de l'Organisation musulmane. Ce découpage

permet, en outre, de confondre certaines frontières naturelles et

historiques entre la Croatie et la Bosnie. Le pouvoir royal, qui manque

de moyens financiers, doit affronter la crise de 1929.

De plus, menant une politique autoritaire, la monarchie ignore les

désirs d'indépendance des pays qu'elle gouverne. Dans ces conditions, la

Bosnie ne peut pas se développer et reste un pays majoritairement

agricole.

4.2. La Bosnie-Herzégovine pendant la Seconde Guerre mondiale

Le 6 avril 1941, Belgrade est écrasée par les bombes de la Luftwaffe. La Yougoslavie royale, qui avait maintenu sa neutralité au prix de multiples contorsions diplomatiques, est à son tour envahie par les forces de l'Axe. L'armée yougoslave, mal équipée et peu préparée, cède de toutes parts, 375 000 officiers et soldats yougoslaves sont faits prisonniers. L'agonie du royaume du jeune roi Pierre II Karadjordjević aura duré onze jours. La capitulation est signée le 17 avril 1941, le roi et le gouvernement s'enfuient à Athènes (14 et 15 avril), puis à Londres.

Vaincu militairement, le pays est rapidement dépecé. La Bosnie-Herzégovine est attribuée à l'État croate indépendant, dont Hitler confie le gouvernement à Ante Pavelić, chef du mouvement ultranationaliste Oustacha,

qui s'est développé en Croatie depuis 1929 contre l'autorité

monarchique serbe. Le parti des Oustachi prône une politique fasciste et

tente de gagner la bienveillance des musulmans de Bosnie, qu'il

qualifie de « fleurons de la race croate ». Il organise, en revanche,

des conversions forcées, des expulsions et des massacres à l'encontre

des Serbes.

L'indépendance croate s'inscrit dans une spirale de

violences et d'extermination des peuples non croates, dont les Serbes de

Bosnie-Herzégovine sont les principales victimes ; plusieurs centaines

de milliers d'entre eux périssent dans le camp de concentration de

Jasenovac. La Bosnie-Herzégovine devient le théâtre d'une guerre entre Tchetniks,

Oustachi et partisans communistes. Ces derniers forment les seules

forces multi-ethniques et leur nombre augmente progressivement, surtout à

partir de 1943. Le territoire de la Bosnie est le champ d'affrontements

importants : bataille de la Kozara (juin 1942), de la Neretva (mars

1943), de Drvar (mai 1944).

En outre, entre l'automne 1944 et la fin du mois de

mai 1945, des combats dévastateurs ont lieu entre les partisans

communistes de Tito, soutenus par les Anglais depuis la conférence de Téhéran (1943), et les forces allemandes, alliées aux Croates.

C'est en Bosnie que vont se dessiner les contours et

les fondements de la future Yougoslavie, lors des deux Conseils

antifascistes de libération nationale (AVNOJ, Antifašističko veće

narodnog oslobodjenja Jugoslavije) à Bihać (novembre 1942) et à Jajce

(novembre 1943). Le 29 novembre 1943, date de la réunion à Jajce, est

retenu comme la date officielle de la création de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (RSFY) et demeurera jour de fête nationale jusqu'en 1992.

4.3. La Bosnie-Herzégovine dans la République socialiste fédérative de Yougoslavie

Nations (ou peuples), « nationalités » et citoyenneté

La Constitution yougoslave de 1945 reprend les principes énoncés lors du Conseil antifasciste de libération nationale de Jajce du 29 novembre 1943. La Bosnie-Herzégovine devient une des six républiques de la Fédération yougoslave. Les trois peuples qui la composent, Serbes, Croates et musulmans sont considérés comme bosniaques. Une distinction essentielle est, dès l'origine, inscrite dans la Constitution entre « peuple » ou « nation » (narodnost) et « citoyenneté ». Les « peuples » sont des « peuples constitutifs de la Fédération yougoslave » qui disposent, à ce titre, de « foyers nationaux » dans une ou plusieurs des Républiques. Ainsi, les Serbes disposent de foyers nationaux en Serbie, en Bosnie-Herzégovine et en Croatie. Cinq peuples sont retenus : les Slovènes, les Croates, les Serbes, les Macédoniens et les Monténégrins.

À l'inverse, bien que très nombreux, des groupes comme les Italiens d'Istrie, les Hongrois de Vojvodine ou les Albanais du Kosovo et de Macédoine

(1,7 million en 1945) ne sont considérés que comme des « nationalités »

puisqu'ils possèdent un berceau national hors de Yougoslavie. À la

différence de la France, où les notions de citoyenneté et de nationalité

sont synonymes, en Yougoslavie, la « citoyenneté » est une notion

territoriale (on est citoyen de sa république de résidence), tandis que

la nationalité désigne une appartenance ethnique.

La période titiste

Sous Tito, les musulmans de Bosnie jouissent d'une position relativement privilégiée, le régime communiste s'efforçant, sur le plan politique, de faire pièce aux deux « grands » nationalismes, serbe et croate. Les uniques conflits surviennent dans l'immédiat après-guerre après l'interdiction par les autorités du port du voile. Ainsi, une « nationalité musulmane » est-elle reconnue en 1971, tandis que le régime favorise les structures religieuses musulmanes dans le but de se concilier ses alliés arabo-musulmans du Mouvement des non-alignés. Un grand nombre de mosquées sont construites durant l'époque communiste, et l'Université de théologie islamique de Sarajevo poursuit ses activités sans heurts avec les autorités politiques.

Un programme ambitieux de reconstruction et

d'industrialisation (sur le modèle soviétique) est mis en place dans le

cadre d'un plan quinquennal à partir de 1945. Ce sont par exemple

65 000 personnes, dont de nombreux communistes européens, qui se portent

volontaire pour construire la voie ferrée Samac-Sarajevo. Une

importante migration s'opère des campagnes vers les nouveaux sites

industriels de Zenica ou de Tuzla.

Un autre flux migratoire a lieu en direction de la Vojvodine, où se

trouvent de grandes propriétés agricoles, nationalisées puis distribuées

en petits lots par les communistes.

Le régime titiste prône l'unité et la fraternité

entre les peuples et combat toute résurgence du nationalisme. Il

instaure aussi un système économique spécifique à partir des années

1950, marqué par l'autogestion et la notion de propriété sociale. Les

entreprises n'appartiennent donc plus à l'État, comme dans les autres

pays de l'Europe de l'Est, mais à ceux qui y travaillent. Ce modèle

spécifique de socialisme sera récusé jusqu'en 1956 par les autres pays

de l'Europe de l'Est communiste.

C'est en Bosnie que se trouvent les plus grandes

entreprises, sur lesquelles s'appuie l'industrialisation massive. Par

ailleurs, à partir des années 1960, d'importantes sociétés de

construction bosniaques remportent de nombreux contrats à l'étranger,

principalement au Moyen-Orient, concurrençant ainsi les sociétés

occidentales. L'essor économique est aussi marqué par la multiplication

d'industries chimiques et électrotechniques.

Les années 1980

Mais, dans les années 1980, après la mort de Tito, des scandales financiers révèlent les faiblesses d'un système économique et politique basé sur le clientélisme. Symptomatique du malaise de l'économie yougoslave, l'« affaire Agrokomerc » est l'illustration de la faillite de tout un système. Entretenue par des crédits internationaux, la croissance économique des années 1960-1970 laisse place, à la fin des années 1980, à une hyperinflation qui influence la vie politique locale.L'essor des partis nationalistes

En 1990, de nouvelles forces politiques nationalistes se développent aux dépens des communistes et des partis « citoyens » (non ethniques). Lors des premières élections libres, les partis nationalistes sortent largement vainqueurs. Au Parlement, le parti d'Action démocratique (SDA) du leader musulman Alija Izetbegović obtient 86 députés, le parti démocratique serbe (SDS) de Radovan Karadžić, 70, l'Union démocratique croate de Bosnie-Herzégovine (HDZ) de Stjepan Kljujić, 45, et les partis « citoyens », 37. Animés d'un anticommunisme commun, les partis nationaux avaient fait campagne ensemble. Ainsi A. Izetbegović, le futur président de la République bosniaque, a été invité à prendre la parole lors du congrès de fondation du SDS. Par ailleurs, de nombreux électeurs ont voté pour des candidats d'une autre « nationalité » que la leur (à Mostar et à Travnik, communes à majorité musulmane, des députés de la HDZ sont élus ; à Vitez, commune à majorité croate, c'est un député du SDA qui est élu). Le pouvoir est donc partagé, au sein d'une coalition gouvernementale, entre les différents partis nationalistes : le poste de président revient à Alija Izetbegović (SDA), celui de président du Parlement à Momčilo Krajišnik (SDS) et celui de Premier ministre à Jure Pelivan (HDZ).5. L'indépendance et la guerre

5.1. La proclamation de l'indépendance (1992)

L'éclatement de la fédération yougoslave, en juin 1991, pose la question de la survie de la République de Bosnie-Herzégovine. Le président de la présidence collégiale A. Izetbegović apparaît alors, avec le président macédonien Kiro Gligorov, comme l'un des derniers défenseurs de l'État fédéral, et propose un projet de « fédération asymétrique ».

Le SDS de R. Karadžić, dont les partisans ont déjà

commencé à organiser les communes qu'ils contrôlent en « régions

autonomes serbes », réclame soit le maintien de la Bosnie dans une

Yougoslavie réduite, soit sa territorialisation sur une base ethnique.

Divisés, les Croates de la HDZ souhaitent, les uns, l'indépendance, les

autres, leur rattachement à la Croatie (deux « régions autonomes »

croates, celle d'Herceg-Bosna et celle de Posavina, seront constituées

en novembre 1991). Finalement, après des mois de paralysie, le Parlement

bosniaque adopte, le 15 octobre 1991, une déclaration de souveraineté

proposée par le SDA et soutenue par la HDZ et par les partis

« citoyens ». Mettant à exécution ses menaces de démantèlement, le SDS

constitue le 26 octobre 1991 un « parlement de la nation serbe en

Bosnie-Herzégovine ». La Commission d'arbitrage de l'Union européenne

exigeant un référendum d'autodétermination, celui-ci est organisé les

29 février et 1er mars 1992 : 62 % des inscrits et 98,9 % des

suffrages – soit l'électorat musulman et croate – se prononcent en

faveur de l'indépendance, les Serbes de Bosnie boycottent le scrutin.

Le 3 mars 1992, le Parlement bosniaque proclame

l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Celle-ci est reconnue par la

communauté internationale le 6 avril. Le même jour, les Serbes de Bosnie

entament le siège de Sarajevo. Le 7, ils proclament une « République

serbe de Bosnie », dirigée, depuis Pale, par R. Karadžić, élu président.

5.2. La guerre

Le « nettoyage ethnique » des forces serbes

L'impuissance internationale

En mai 1993, le Conseil vote la création de six

« zones de sécurité » (Srebrenica, Goražde, Žepa, Tuzla, Bihać et

Sarajevo), dans lesquelles la population civile doit, théoriquement,

être protégée par la présence de Casques bleus. Mais ces mesures

s'avèrent peu efficaces, de même que les cinq plans de paix successifs

proposés en trois ans par les médiateurs internationaux successifs et

refusés par les belligérants.

Durant la guerre, le patrimoine islamique est

gravement endommagé, les nationalistes serbes et croates détruisant

systématiquement les mosquées dans les zones qu'ils contrôlent. La

propagande serbe et croate stigmatise le « régime islamiste » en place à

Sarajevo. Si ces accusations n'ont jamais eu de fondements, il est vrai

que le président A. Izetbegović est lié à des cercles spirituels

islamiques professant une idéologie proche de celle des Frères musulmans. Dans sa fameuse Déclaration islamique, publiée en 1970, il tente de définir les principes de fonctionnement d'un État islamique.

Durant la guerre, certains réseaux du SDA sont en

étroit contact avec différentes organisations islamistes

internationales, notamment dans le but d'acheminer des armes en Bosnie.

Dans le même temps, des volontaires affluent du monde entier en Bosnie

pour participer à un djihad

ou pour s'engager dans des organisations humanitaires musulmanes. Au

sein de l'armée bosniaque, ces volontaires sans frontières sont

regroupés dans la brigade El Moudjahid, très engagée dans les combats en

Bosnie centrale contre les forces croates. Ils tentent de modifier les

pratiques « laxistes » de l'islam local, voire même d'imposer leur

vision de la charia.

Jusqu'à la fin des années 1990, y compris après le retour à la paix, de

petits « émirats islamiques » subsisteront, notamment en Bosnie

centrale. En revanche, cette greffe islamiste ne prend guère dans la

société locale.

La guerre dans la guerre

De part et d'autre, on observe un phénomène de radicalisation. Les Serbes achèvent le « nettoyage » de la Bosnie orientale, où les Musulmans ne conservent que les enclaves de Goražde, Žepa et Srebrenica.

Côté croate, le camp favorable au partage de la

Bosnie l'emporte, et la proclamation, le 3 juillet 1992, d'une

« province autonome d'Herceg-Bosna » dans les régions sous contrôle

croate provoque entre armées croate et musulmane, jusque-là alliées, des

affrontements meurtriers pendant toute l'année 1993.

La diplomatie américaine fait pression sur les deux

parties pour mettre fin à cette « guerre dans la guerre ». Des

négociations parallèles entre représentants musulmans et croates

aboutissent le 18 mars 1994 aux accords de Washington prévoyant la

création d'une Fédération croato-musulmane, elle-même confédérée à la

Croatie. Dans le même temps, la ville de Mostar, partagée en deux

municipalités, l'une croate et l'autre musulmane, est placée pendant

deux ans sous l'autorité administrative de l'Union européenne.

Constitué en avril, un groupe de contact (Allemagne,

États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie) avance l'idée d'un partage

territorial : 51 % pour la Fédération croato-musulmane, 49 % pour une

« entité serbe à définir ». Le plan est accepté par S. Milošević mais

rejeté par la « République serbe de Bosnie » malgré les injonctions de

Belgrade, qui rompt avec elle.

Le massacre de Srebrenica

Vers le cessez-le-feu

À partir du mois d'août, toutefois, la situation militaire se renverse. Du 5 au 8, les Croates reconquièrent la quasi-totalité des fragments de leur pays occupés par les Serbes (Krajina) et désenclavent ainsi la poche bosniaque de Bihać. Après le bombardement meurtrier d'un marché de Sarajevo (28 août 1995), les frappes aériennes massives sur les infrastructures bosno-serbes permettent aux armées croate et bosniaque de reprendre 15 à 20 % du territoire. Un cessez-le-feu véritable est signé en octobre, puis les présidents serbe S. Milošević (représentant les Serbes de Bosnie), croate F. Tudjman et bosniaque A. Izetbegović, réunis pendant un mois sur une base militaire aux États-Unis, sont contraints de conclure les « accords de Dayton ».5.3. Les accords de Dayton (14 décembre 1995)

La nouvelle Constitution de la Bosnie-Herzégovine (et

la Fédération croato-musulmane depuis sa création, en 1994), renomme

les Musulmans Bosniaques ; la citoyenneté de la Bosnie-Herzégovine, se voit, quant à elle, désignée par le terme Bosanci, en français Bosniens.

Des élections doivent être organisées dans les six mois qui suivent la

signature des accords. La mise en œuvre du volet militaire est garantie

par l'Ifor (Implementation Force), placée sous commandement de l'OTAN et

déployée pour une durée d'un an (prenant le relais de la Forpronu).

Celle du volet civil est garantie par une force de police internationale

et des observateurs civils, dans le cadre de la Mission des Nations

unies en Bosnie-Herzégovine (Minubh).

5.4. Le bilan de la guerre

Des communautés irréconciliables

Les accords de Dayton mettent fin à une guerre dont le bilan serait de l'ordre de 100 000 à 250 000 morts auxquels s'ajoutent 2,4 millions de réfugiés et de personnes déplacées. Ils définissent des principes tels que le retour des réfugiés et la liberté de circulation entre les diverses entités de la Bosnie. Or, malgré des tentatives pour l'unifier (introduction d'un mark convertible, interdiction de plaques d'immatriculation différenciées), le territoire demeure compartimenté en zones « ethniques ».

Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés, le nombre de

retours effectifs de réfugiés et de personnes déplacées pour 1996 et

1997 serait respectivement de 250 000 et 200 000. En 2006, plus d'un

million de personnes sont rentrées. Cependant, le plus souvent, ces

réfugiés ne retournent pas dans leur foyer, mais se réinstallent dans

des régions où leur groupe est majoritaire. Et malgré la Loi sur la

propriété, qui stipule que les propriétaires qui ont fuit leur région

d'origine peuvent reprendre possession de leurs biens occupés par

autrui, lorsqu'il reviennent dans leur région d'origine, c'est souvent

pour vendre leur domicile et se réinstaller ailleurs. De plus, le climat

d'insécurité et l'instabilité socio-économique contribuent à rendre les

retours précaires.

Le recensement de 1991

Après trois ans de guerre, le visage de la Bosnie-Herzégovine est profondément modifié. Au recensement de 1991, sur une population de 4 365 000 individus, 43,7 % sont Musulmans, 31,4 % sont Serbes, 17,3 % Croates, 5,5 % se disent « Yougoslaves ». Autrefois étroitement mélangées, ces communautés sont aujourd'hui regroupées dans de larges régions « ethniquement pures ». 96 % de la population de la RS est serbe. Des 220 000 Croates présents sur le territoire avant le conflit, il n'en reste plus que 85 000. De même, 72 % des Bosniaques sont installés dans la Fédération croato-musulmane, et Sarajevo – qui se vantait d'être avant la guerre la « Jérusalem des Balkans », multiculturelle et multiconfessionnelle –, concentre désormais 85 % de Musulmans contre 49 % au début des années 1990.Le renforcement des nationalismes

Les élections de septembre 1996 – appelées à désigner les membres de la présidence collégiale de l'État, du Parlement de Bosnie-Herzégovine et des Parlements de chacune des deux entités – renforcent dans chacune des communautés le pouvoir des nationalistes, dont deux au moins (Serbes et Croates) sont hostiles à l'unité du pays. Au terme de ce scrutin, le Bosniaque A. Izetbegović, le Croate Krešimir Zubak et le Serbe Momčilo Krajišnik sont élus à la présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine. Arrivé en tête, A. Izetbegović devient président de cette autorité exécutive et donc chef de l'État (pour deux ans). Biljana Plavšić, successeur de R. Karadžić – celui-ci ayant renoncé officiellement à ses mandats en juillet 1996, plus d'un an après son inculpation par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) pour génocide et crimes contre l'humanité –, est élue à la tête de la RS.

À la fin de 1996, le mandat du contingent

international est renouvelé, l'Ifor laissant la place à la Sfor, force

de stabilisation de la paix, investie d'une mission de dix-huit mois.

6. Un pays profondément divisé

6.1. La domination des partis nationalistes

Les élections générales de septembre 1998 aboutissent à des résultats assez contrastés. Même si le succès de représentants plutôt modérés des trois communautés à la présidence collégiale semble encourageant, avec les victoires du Bosniaque A. Izetbegović, du Croate Ante Jelavić et du Serbe Živko Radisić, en revanche, l'élection de l'ultranationaliste Nikola Poplašen à la présidence de la RS constitue un grave revers pour l'application des accords de Dayton. Début 2000, Mirko Sarović remplace N. Poplašen, destitué un an plus tôt par le haut représentant civil en Bosnie, alors que la RS traverse une sérieuse crise politique et institutionnelle.

Aux élections parlementaires et cantonales de

novembre 2000, le parti social-démocrate (SDP)– seule formation en lice

revendiquant l'idéal communautaire – devance de justesse le SDA au

Parlement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, sans obtenir pour

autant la majorité. Pour la première fois depuis dix ans, le pays se

dote, en février 2001, d'un gouvernement non nationaliste, élu grâce aux

voix des députés de l'Alliance pour le changement, une coalition

réformiste et multiethnique. Hormis cette timide évolution, ces

élections consacrent la domination des nationalistes et soulignent la

division d'un pays profondément marqué par la guerre. Ainsi, en mars

2001, tandis que la RS et la République fédérale de Yougoslavie signent

un « accord spécial », renforçant les idées séparatistes, les

nationalistes croates de la Fédération de Bosnie-Herzégovine décident de

s'octroyer un statut d'autonomie, avec, à terme, un Parlement et un

gouvernement propres.

A. Jelavić, membre de la présidence collégiale, est

destitué en raison de son soutien aux projets indépendantistes croates

et remplacé par Jozo Križanović (SDP) en avril 2001. Le Bosniaque, Beriz

Belkić, un modéré, remplace Halid Genjac, qui assurait l'intérim à la

présidence collégiale depuis la démission en octobre 2000 de

A. Izetbegović.

Le 27 juin 2001, la Bosnie-Herzégovine signe un

accord douanier prévoyant son intégration dans une zone de libre-échange

avec l'Albanie, la Bulgarie, la Croatie, la Macédoine et la république

fédérale de Yougoslavie. Le 24 avril 2002, elle devient le 44e membre du Conseil de l'Europe.

Après les attentats du 11 septembre 2001

à New York et à Washington, la traque des islamistes s'intensifie en

Bosnie. Parallèlement à ces courants islamistes internationaux, l'islam

local de Bosnie doit se réorganiser. Avant la guerre, la plus haute

autorité de l'islam était le reisu-l-ulema (chef des ulémas) de

Yougoslavie. En 1993, Mustafa Cerić est élu rais de Bosnie-Herzégovine.

Très actif sur la scène locale et internationale, il s'applique à

renforcer les structures de l'islam (construction de mosquées, ouverture

de madrasa). Dans le même temps, il se pose comme le porte-parole d'un

« islam européen » à l'identité pourtant incertaine. La pratique

religieuse régulière demeure minoritaire, mais se situe à un niveau bien

supérieur qu'avant la guerre, tandis que les militants radicaux

poursuivent un travail patient d'implantation. Dans le même temps, les

différentes formes de soufisme connaissent un renouveau marqué, aussi

bien parmi certaines couches intellectuelles que parmi les anciens

combattants de l'armée bosniaque.

Les élections générales du 5 octobre 2002 – les

premières à être organisées par les Bosniens eux-mêmes et non par les

organisations internationales – consacrent, une nouvelle fois, sept ans

après la fin de la guerre, la victoire des partis nationalistes : le

Bosniaque Sulejman Tihić (SDA), le Croate Dragan Čović (HDZ) et le Serbe

Mirko Sarović (SDS) sont élus à la présidence collégiale, M. Sarović

étant président de la présidence pour les huit premiers mois, selon le

système de rotation en vigueur. Toutefois, mis en cause dans deux

scandales, dont l'un est lié à la violation de l'embargo sur les armes

vers l'Iraq, il est contraint de démissionner en avril 2003. Borislav

Paravac, vice-président du Parlement fédéral, lui succède.

6.2. Sanctions internationales contre la Republika Srpska (RS)

En janvier 2003, l'Union européenne prend le relais de la Minubh et met en place une mission de 500 hommes chargée de réformer les forces de police et d'aider à la lutte contre la corruption et le crime organisé (European Union Police Mission, EUPM). Lors du Conseil européen de Thessalonique (19-21 juin 2003), est réaffirmée l'idée que les Balkans ont vocation à rejoindre l'Union européenne, dès qu'ils répondront aux critères établis. À ceux exigés de l'ensemble des États ex-yougoslaves s'ajoutent – dans le cas de la Bosnie-Herzégovine – la réforme de son administration et de sa justice et la réunification de son espace économique ; en novembre de la même année, la Bosnie-Herzégovine se voit proposer une étude de faisabilité en 16 points devant déboucher sur un Accord de stabilisation et d'association (ASA), son adhésion à l'Union européenne étant alors envisagée pour 2009. Elle est par ailleurs invitée à unifier ses forces armées pour prétendre adhérer au Partenariat pour la paix de l'OTAN.

Alors que, face à cette perspective, la plupart des

acteurs politiques s'engagent à trouver un consensus politique, ne

fût-il que formel, les accords de Dayton sont périodiquement remis en

question – pour des raisons différentes – tant par la HDZ que par les

partis nationalistes de la RS. Paddy Ashdown, le nouveau haut

représentant de l'ONU depuis le 27 mai 2002, obtient quelques avancées,

telle que la réunification de Mostar promulguée en janvier 2004. Mais

devant l'incapacité des hommes politiques bosniens à appliquer les

dispositions de Dayton, P. Ashdown utilise massivement les pouvoirs de

Bonn, attribués en 1997 au haut représentant pour licencier les

politiciens et les fonctionnaires coupables d'obstructionnisme à l'égard

du processus de paix et pour imposer, par décret, des décisions et des

lois en cas de manque d'accord entre les parties. Peu utilisées

auparavant, ces prérogatives deviennent, avec P. Ashdown, un instrument

de développement des institutions par « décret ».

Si ces décisions arbitraires ont le mérite de

poursuivre la mise en place des dispositions de Dayton, les conséquences

négatives de ces pratiques sont nombreuses. Outre une violation

évidente de la souveraineté bosnienne, elles ne favorisent pas

l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes politiques bosniens

efficaces et responsables. De plus, si le haut représentant a la

capacité de promulguer des décrets, il n'a pas la capacité de les

appliquer.

En juin 2004, la RS reconnaît – pour la première fois

depuis la fin de la guerre – le massacre, par les forces serbes

bosniaques, de « plusieurs milliers de musulmans » à Srebrenica en 1995,

sans évoquer toutefois la qualification de génocide, retenue par le

TPIY. Devant les tentatives restées infructueuses de capturer

R. Karadžić, l'ancien chef politique des Serbes de Bosnie, et son

comparse, R. Mladić, leur chef militaire, P. Ashdown – dont le but est

de réformer les services de police et de sécurité, voire les

institutions de l'entité serbe – intensifie sa pression et gèle, en

avril, les avoirs du SDS. À la suite du « non » de l'OTAN à l'accession

de la Bosnie-Herzégovine au Partenariat pour la paix (sommet d'Istanbul

des 28 et 29 juin), il limoge, en juillet et en décembre, une

soixantaine de responsables de l'entité serbe et exige de cette dernière

un rapport sur les protections dont ont bénéficié les criminels en

fuite. Enfin, il fixe à 2005 la création d'une seule armée et d'une

seule police au niveau de l'État central et l'abolition des ministères

de la Défense et de l'Intérieur dans les deux entités. À son invitation,

l'Union européenne – qui, depuis décembre, a pris le relais de l'OTAN

en Bosnie – et Washington interdisent de visas les responsables des

principaux partis de la RS ou gèlent les avoirs d'individus soupçonnés

de liens avec R. Karadžić. Ces sanctions entraînent en Republika Srspka

une crise – démission du Premier ministre Dragan Mikerević, suivie de

celle de l'ensemble de la représentation serbe au gouvernement central,

et collecte de signatures pour réclamer l'indépendance de la RS –, qui

s'achève avec la nomination de Pero Bukejlović (SDS), à la tête d'un

nouveau gouvernement en février 2005.

6.3. Les partis changent, les divisions perdurent

Aux élections d'octobre 2006, le leader du parti pour la Bosnie-Herzégovine (SBH), ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Haris Silajdzić, remporte le scrutin de la présidence collégiale de la République de Bosnie-Herzégovine avec 62,1 % des suffrages au sein du collège musulman. Nebojša Radmanović (parti des sociaux-démocrates indépendants, SNSD), avec 54,8 % des voix, est l'élu du collège serbe, tandis que Željko Komšić (SDP), avec 40,8 % des suffrages, remporte l'élection au sein du collège croate, devançant de peu Ivo Miro Jović (HDZ). H. Silajdzić et Ž. Komšić sont des partisans d'une Bosnie-Herzégovine unitaire tandis que la formation de N. Radmanović est favorable à un référendum sur la sécession des territoires serbes.

En RS, le SNSD, formation du Premier ministre Milorad

Dodik, devance les forces nationalistes traditionnelles, le parti

démocratique (SDS) du président sortant de la RS, Dragan Čavić, et le

parti radical (SRS). Longtemps considéré comme un « modéré », le leader

du SNSD a cependant fait campagne en agitant la menace de l'organisation

d'un référendum sur l'indépendance de la RS. Milan Jelić (SNSD)

remporte l'élection présidentielle de l'entité serbe et le SNSD s'impose

aux élections de l'Assemblée nationale, chambre unique du Parlement

serbe, en recueillant plus de 40 % des suffrages. La domination du SNSD

est confirmée le 9 décembre 2007 avec l'élection de Rajko Kuzmanović

comme président de l'entité serbe, en remplacement de M. Jelić, décédé

le 30 septembre 2007. De la sorte, le SNSD exerce une domination

politique totale sur la RS.

À l'issue des élections de 2006, bien que de

nouvelles formations politiques soient arrivées au pouvoir en lieu et

place des formations nationalistes historiques, le débat politique n'a

cependant pas évolué et le duel Silajdzić/Dodik se résume, comme

toujours à l'alternative entre l'unité et l'éclatement de la

Bosnie-Herzégovine.

Alors que le pays est frappé par une redoutable crise

économique, fortement affecté par la fuite des cerveaux, et semble

privé de perspectives politiques crédibles à court terme, sa classe

politique est également affectée par une dérive affairiste. Plusieurs

affaires de privatisations douteuses éclatent en RS (Télécoms,

raffinerie de Brod), mettant directement en cause M. Dodik et son proche

entourage, constitué pour l'essentiel de « fidèles », originaires,

comme lui, de la petite ville de Laktasi.

6.4. La Bosnie-Herzégovine à l'épreuve de l'indépendance du Kosovo

La Bosnie-Herzégovine se trouve à la croisée des chemins. Pour assurer son unité et intégrer les structures européennes, elle doit réformer les institutions de Dayton en donnant la primauté à l'État central face aux pouvoirs des entités. Cependant, ni le Premier ministre de la RS, M. Dodik, ni les réseaux extrémistes croates ne semblent prêts à œuvrer à une unification de l'État bosnien. Les Croates réclament au contraire, depuis la signature des accords de Dayton, la création d'une troisième entité et le gouvernement de l'entité serbe agite épisodiquement la menace d'un référendum d'autodétermination qui scellerait la disparition de la Bosnie-Herzégovine.

Depuis la sécession et l'indépendance du Kosovo,

le 17 février 2008, M. Dodik dispose de fait d'atouts considérables sur

la scène politique bosnienne. L'homme fort de Banja Luka contrôle tous

les organes politiques de la RS et peut compter sur une population

majoritairement favorable à une sécession de l'entité serbe. Le

21 février 2008, le Parlement de RS adopte une résolution précisant

qu'il se réserve la possibilité d'organiser un référendum

d'autodétermination si l'existence de l'entité était mise en danger. Une

menace qui suffit à bloquer toute tentative d'unification des

structures politiques et administratives de la Bosnie-Herzégovine et

tout transfert de compétence des entités vers l'État central.

Au niveau régional, la Bosnie-Herzégovine adopte des

positions contradictoires qui reflètent ses divisions internes. La RS

s'oppose ainsi catégoriquement à toute reconnaissance de l'indépendance

du Kosovo par l'État bosnien et soutient les positions de Belgrade,

alors que dans le même temps les dirigeants de la fédération

entretiennent des relations toujours tendues avec la Serbie. On

s'indigne à Sarajevo que la Serbie, considérée comme la principale

responsable de la guerre de Bosnie, ait signé le 29 avril 2008 un ASA

avec l'Union européenne. Il est vrai que, dans le même temps, le dossier

bosnien était retardé par des « problèmes techniques ».

6.5. La perspective européenne pour réformer Dayton et préserver l'unité de la Bosnie-Herzégovine

Ces blocages politiques récurrents ont conduit à repousser la fermeture du Bureau du haut représentant international, un temps annoncé pour 2007. L'Union européenne nomme, au contraire, le 30 juin 2007 le diplomate slovaque Miroslav Lajčák, un habitué des Balkans, en remplacement de l'Allemand Christian Schwarz-Schilling, fortement critiqué pour sa passivité.

Le nouvel homme fort de Sarajevo s'est immédiatement

attelé à négocier la réforme de la police, en suspens depuis trois ans.

Après plusieurs mois de négociations et de multiples pressions, les deux

chambres du Parlement ratifient le 16 avril 2008 les deux lois de la

réforme, malgré l'opposition du SDS, du SDA et du SDP. Dans les faits,

cet accord résulte de compromis qui ont vidé la réforme de tout contenu.

Les forces de police seront placées sous la responsabilité des deux

entités qui constituent la Bosnie-Herzégovine mais des structures de

coordination seront créées au niveau de l'État central. De plus, cette

réforme ne rentrera en vigueur qu'après l'adoption d'une nouvelle

Constitution, ce qui laisse augurer de longs débats. Ce compromis permet

cependant à la Bosnie-Herzégovine de signer le 16 juin 2008 un ASA avec

l'Union européenne, après tous les autres États issus de

l'ex-Yougoslavie.

Depuis quelques années, la Bosnie-Herzégovine cherche

en effet à s'intégrer progressivement aux organes de coopération

régionaux. Fin novembre 2006, elle est invitée à Riga, avec le Monténégro et la Serbie, à rejoindre le Partenariat pour la paix de l'OTAN.

Le 19 décembre 2006, à Bucarest, elle signe avec la Serbie, le

Monténégro, l'Albanie et la Moldavie les Accords européens de

libre-échange (CEFTA), rejoignant ainsi la zone de libre commerce de

l'Europe centrale et orientale qui réunit 30 millions de consommateurs.

Des partenariats permettront peut-être d'œuvrer à une consolidation

politique de l'État bosnien, en attendant une intégration à l'Union

européenne, un objectif qui demeure le seul projet susceptible de

transcender, un jour, les divisions nationales.

6.6. Nouveaux blocages et crises politiques à répétition

Malgré les quelques progrès enregistrés en 2008 (notamment l'arrestation de R. Karadžić à Belgrade par les autorités serbes le 21 juillet, après 11 années de cavale), les blocages politiques persistent, tandis que le Slovaque Miroslav Lajčák, nommé ministre des Affaires étrangères de son pays, quitte la Bosnie le 29 janvier 2009, où il est remplacé par l’Autrichien Valentin Inzko.

Conséquence de l'échec des partis politiques à

s’entendre sur les réformes les plus urgentes réclamées par l’UE, le

pays est exclu de la libéralisation du régime des visas Schengen,

accordée le 19 décembre 2009 à la Serbie, au Monténégro et à la

Macédoine. La réforme du cadre institutionnel de Dayton est désormais un

sujet ouvert, mais les propositions de « régionalisation » du pays sont

interprétées de manières très différentes : alors que les Bosniaques y

voient l’opportunité de dépasser les « entités », les dirigeants de la

RS entendent au contraire renforcer les compétences de leur entité. Même

la tentative lancée le 20 octobre 2009 par les diplomates européens et

américains de réunir tous les dirigeants du pays à Butmir, près de

Sarajevo, lors d'une rencontre « de la dernière chance » présentée comme

un « second Dayton », reste vaine. La crise politique se poursuit,

rythmée par les passes d’armes verbales entre les dirigeants de RS et

les représentants internationaux. Ce statu quo délétère bloque les

réformes et condamne le pays à un dangereux immobilisme, éloignant

toujours plus la perspective européenne.

Dans le même temps, la crise économique aggrave

encore la situation sociale. Un accord conclu avec le FMI (mars 2009),

prévoyant le déblocage d’un prêt de 1,3 milliards d’euros, doit

permettre sauver les budgets publics de la banqueroute, mais au prix

d’une sévère politique d’austérité, d’une réduction du nombre des

fonctionnaires et de coupes drastiques dans les budgets sociaux.

Le 28 décembre 2009, la Bosnie-Herzégovine est

condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour

discrimination envers les Juifs et les Roms (arrêt « Sejdić-Finci ») :

la Constitution bosnienne stipule que seuls les membres des trois

peuples constitutifs (Bosniaques, Croates et Serbes) peuvent être

candidats à la présidence et à la Chambre des peuples (Dom Naroda) de l’Assemblée parlementaire, tandis qu'elle refuse ce droit aux minorités.

Preuve supplémentaire des problèmes structurels posés

par l'incohérence inhérente à la Constitution, l'incapacité de former

un gouvernement après les élections générales du 3 octobre 2010. Si le

SNSD de Milorad Dodik confirme une nouvelle fois sa mainmise sur la RS,

en Fédération, aucune majorité ne permet la constitution d'un

gouvernement. Le SDP de Zlatko Lagumdžija, sorti vainqueur des

élections, propose en décembre 2010 une plateforme de coopération au SDA

de Bakir Izetbegović, le fils de l'ancien président bosniaque, ainsi

qu'à deux autres petits partis minoritaires. Considéré par les Européens

comme un nationaliste « modéré », B. Izetbegović, a devancé, au sein de

l'électorat bosniaque, le parti pour la Bosnie-Herzégovine (SzBiH) de

Haris Silajdžić et surtout l'Alliance pour un avenir meilleur (SBB) du

magnat de la presse Fahrudin Radončić.

Bien que disposant d'une majorité au Parlement de la

Fédération, l'alliance SDP/SDA doit faire face à l'obstruction des deux

partis nationalistes croates, le HDZ-BiH et le HDZ-1990. Ceux-ci,

officiellement réconciliés après s’être déchirés pendant des années,

sont majoritaires dans 4 cantons (sur les 10 formant la Fédération), et

refusent de désigner leurs délégués à la Chambre des peuples de

l’entité, bloquant ainsi le fonctionnement des institutions de la

Fédération.

Au niveau du gouvernement central, l'impasse est

également totale. Aucun rapprochement n'a pu, jusqu'en mars 2011, être

envisagé entre les deux partis sortis vainqueurs des élections, le SDP

de Zlatko Lagumdžija dans la Fédération, et le SNSD de Milorad Dodik, en

RS. Le premier souhaite lancer des réformes pro-européennes et, fort de

sa victoire électorale, revendique la direction du gouvernement. Le

second entend répartir les postes entre tous les partis représentatifs

des trois peuples de Bosnie-Herzégovine et demande que le Premier

ministre soit un Croate – en l’occurrence Dragan Čović – selon le

principe (non écrit) de la rotation « ethnique » des fonctions.

Zlatko Lagumdžija reçoit l'accord des quatre partis

qui adhèrent à la plate-forme du SDP. Milorad Dodik bénéficie, quant à

lui, de l’appui de presque tous les partis de la RS et des deux branches

du HDZ dont il soutient la revendication de création d’une « troisième

entité » croate, dans la mesure où celle-ci ne remettrait pas en cause

les limites de la RS. Chacune de ces alliances dispose d’un nombre

équivalent de voix à la Chambre des représentants de Bosnie-Herzégovine

(17 ou 16), insuffisant toutefois pour atteindre la majorité nécessaire à

la formation d’un gouvernement (22). Les autres voix se répartissent

entre le SBB et le SzBiH.

Le blocage du système politique bosnien apparaît

ainsi plus flagrant que jamais. À la contradiction inhérente aux accords

de Dayton entre démocratie citoyenne et représentation « ethnique »,

s’ajoute la protection de puissants intérêts privés sous couvert de

défense de grands principes nationaux.

6.7. Un immobilisme structurel

Ce blocage politique semble prendre fin en janvier 2012 avec l’élection du Croate Vjekoslav Bevanda (HDZ), au poste de Premier ministre mais les institutions centrales restent paralysées entre juin et novembre. L’année suivante, la Fédération connaît à son tour une nouvelle crise pendant plusieurs mois. Le rapport annuel de la Commission européenne (octobre 2013) sur les progrès réalisés par le pays quant au respect des critères de Copenhague et des conditions prévues par l’ASA (ratifié en 2011 mais dont l’entrée en vigueur est alors suspendue dans l’attente d’une mise en conformité de la Constitution avec l’arrêt « Sejdić-Finci ») reste très sévère.

Cet immobilisme conduit à d’importantes

manifestations en février 2014 d’abord à Tuzla puis s’étendant à

Sarajevo et à plusieurs autres villes du pays. Alors que le chômage

frappe toujours 60 % de la jeunesse, elles témoignent d’une exaspération

croissante face à l’inaction des élites, la corruption et la

criminalité, les salaires impayés et prennent un tour violent avec de

nombreux blessés et l’incendie de bâtiments publics. Dans leur sillage,

des « plenums citoyens » se constituent : parmi les revendications

exprimées, la réforme de la Fédération et des cantons, la démission de

responsables locaux et un contrôle renforcé des finances publiques

viennent au premier plan. Mais, si ce réveil de la société civile tend à

transcender les divisions ethniques, il s’enlise et ne parvient pas à

ébranler l’inertie de la classe politique. Alors que le rapport annuel

de l’UE sur l’évolution politique et institutionnelle pointe toujours la

lenteur des réformes, les élections d’octobre 2014 ne présagent aucun

changement décisif. L’abstention (en hausse) facilite la reconduction

des dirigeants en place – sortants ou de retour au premier plan – et des

partis nationalistes. Ainsi, B. Izetbegović est réélu avec 32,7 % des

voix et le SDA progresse dans la Fédération (27,8 % des suffrages) à la

différence du SDP qui recule fortement derrière le SBB de F. Radončić

(arrivé deuxième avec 14,7 % des voix) et le Front démocratique de

Željko Komšić (nouveau parti transcommunautaire, issu d’une scission du

SDP en 2013, 12,9 %), la coalition croate menée par le HDZ arrivant en

cinquième position devant le HDZ-1990. Parmi les candidats croates à la

présidence collégiale, l’ancien président D. Čović (HDZ-BiH) s'impose.

Dans la République serbe, le président M. Dodik est

reconduit, de justesse toutefois, devant Ognjen Tadić, représentant

(SDS) de l’opposition réunie dans l’Alliance pour le changement. Si son

candidat est défait au niveau central par l’opposant Mladen Ivanić

(parti du Progrès démocratique, PDP) qui l’emporte sur le fil, il n’en

reste pas moins que son parti SNSD, bien qu’en recul, devance ses

concurrents aussi bien aux élections fédérales que dans l’entité serbe.

Zeljka Cvijanovic (SNSD), est ainsi reconduite à la tête du gouvernement

de coalition de la RS, en décembre.

Ce n’est qu’en février 2015 que les partis

parviennent à se mettre d’accord sur la désignation de Denis Zvizdić

(SDA) comme Premier ministre au niveau central. Prenant acte de

l’incapacité des partis à s’entendre sur la réforme constitutionnelle,

la Commission européenne (tout en maintenant son exigence du respect des

droits des minorités) assouplit sa position et demande désormais au

nouveau pouvoir de s’engager fermement et prioritairement sur les

réformes économiques et sociales, un préalable à l’entrée en vigueur de

l’ASA. Le 23 février, le Parlement adopte une déclaration dans laquelle

il s’engage à œuvrer dans ce sens, ouvrant la voie à un déblocage de la

situation au niveau européen. Un gouvernement de coalition peut être

finalement formé en mars, tant au niveau central et qu’à celui de la

Fédération.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire