République de Bolivie

Nom officiel: République de Bolivie

Population: 10 631 486 habitants (est. 2014) (rang dans le monde: 83)

Superficie: 1 098 580 km. car.

Système politique: république

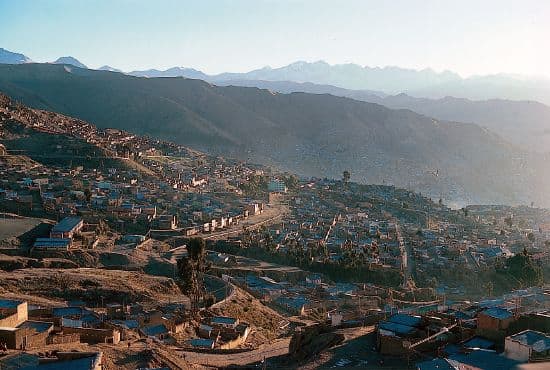

Capitale: La Paz (dans les faits; mais d'après la constitution, la capitale serait Sucre)

Monnaie: bolivar

PIB (per capita): 5 500$ US (est. 2013)

Langues: espagnol (60,7%), quechua (21%), aymara (14,6%) - toutes les trois langues officielles - , langues étrangères (2,4%), autres 1,2% (recensement 2001)

Religions: catholiques romains 95%, protestants (méthodistes évangéliques) 5%

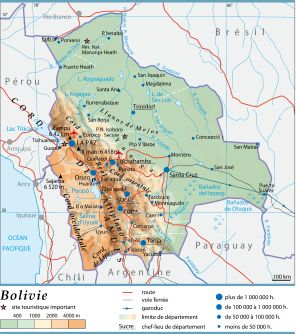

GÉOGRAPHIE

État continental, la Bolivie juxtapose deux régions s'opposant par le milieu naturel et l'occupation humaine : les Andes, d'une part, et l'Oriente (70 % du pays, d'autre part).

L'Est (Oriente), à la population très clairsemée, appartient à l'Amazonie

forestière. L'Ouest, andin, région de hauts plateaux (3 000 et 4 000

m), concentre la majeure partie de la population (amérindienne ou

métissée) et les principales villes (dont La Paz).

L’agriculture associe élevage et cultures (pommes de terre, orge, mais

aussi coca, source d’une importante économie parallèle). L’industrie

minière (étain, argent, tungstène), aujourd'hui en crise (sauf pour le

lithium, prometteur), est relayée par l’exploitation des gisements de

gaz naturel (surtout) et de pétrole. Mais le revenu moyen par habitant

reste très bas.

1. Les milieux naturels

Dans les Andes, deux cordillères encadrent une série

de hauts plateaux, l'Altiplano. À l'est (cordillères Royale et

d'Apolobamba), des volcans enneigés dépassent 6 000 m d'altitude :

Ancohuma, Illimani, Illampu. De profondes vallées et des bassins faillés

(Cochabamba) entaillent le versant amazonien très abrupt. L'étagement

de la végétation y fait apparaître, au-dessus de la forêt sempervirente

et des cultures tropicales (coca, café, canne à sucre, agrumes), un

étage tempéré (Yunga), entre 1 500 et 2 700 m, puis une forêt dense,

dégradée par l'excès d'humidité, avec fougères arborescentes et bambous.

Dans la cordillère occidentale, de grands volcans (Sajama) dominent de

hauts plateaux volcaniques désertiques.

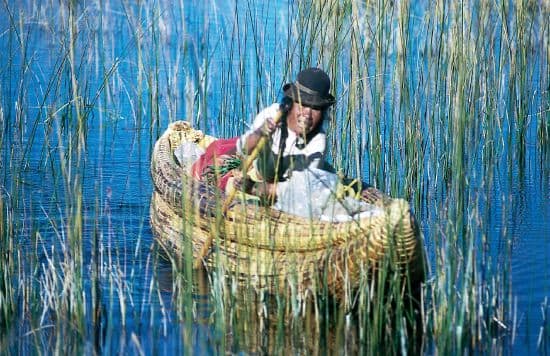

L'Altiplano est formé d'une série de hauts bassins

séparés par des chaînons plissés. Celui du lac Titicaca (3 800 m) a des

dépôts tertiaires et quaternaires, lacustres et fluviatiles. Le

Desaguadero l'unit au lac Poopó, puis se déverse dans le salar de Uyuni.

Le climat tropical est altéré par la sécheresse (de mai à novembre) et

l'altitude (forts écarts thermiques quotidiens, gelées nocturnes). Le

Nord reçoit 600 mm de précipitations (9,8 °C de moyenne annuelle à La

Paz) et le Sud seulement 200 mm. La steppe à ichu au-dessus de 3 700 m

(étage froid de la puna) fait place, à l'ouest et au sud, à des croûtes

salines et à une végétation désertique, avec des touffes de llareta et

de tola.

L'Oriente est un ensemble de régions basses

(inférieures à 500 m) et humides. Au nord, les plaines du Madre de Dios,

du Beni, du Mamoré associent la forêt sempervirente à des savanes

arborées, tandis que le Sud (plaine du Chaco), situé dans la diagonale

aride de l'Amérique du Sud, a un climat plus frais et plus sec, avec une

forêt claire à épineux.

2. Une population indienne

La Bolivie est le plus indien des pays de la cordillère des Andes. Les Quechuas représentent 25 % de la population totale, les Aymaras 17 %, les métis 30 %, les Blancs 12 %. La densité moyenne, de 7 habitants par km2, est parmi les plus faibles de l'Amérique latine. La majorité des Boliviens vivent encore dans les hautes terres et les vallées de l'Altiplano, même si les fronts pionniers ont transféré une bonne partie de la population vers le piémont oriental.

L'accroissement de la population se maintient à un

rythme soutenu depuis plusieurs décennies : 2,2 % par an entre 1965 et

1970 ; 2,3 % entre 2000 et 2005. Si le taux de mortalité infantile a

baissé de 163 à 56 ‰, il reste l'un des plus élevés du continent et, en

1990, 40 % des enfants âgés de moins de 5 ans présentaient des signes de

dénutrition chronique. La population est très jeune, 40 % des Boliviens

ayant, à ce jour, moins de 15 ans. L'espérance de vie (63 ans pour les

femmes, 60 ans pour les hommes) est parmi les plus courtes de l'Amérique

latine. Le taux de population urbaine dépasse les 60 %, mais la Bolivie

conserve un caractère encore fortement rural.

3. Une économie en faillite

L'agriculture est composée, excepté dans la région

sud-est, de petites exploitations agricoles travaillant selon des

méthodes anciennes. Ces microfundia fournissent 80 % des produits

destinés au marché intérieur. Autour de Santa Cruz s'est récemment

développée une agriculture commerciale mécanisée. Disposant

d'investissements brésiliens et argentins, elle produit principalement

du soja. Toutefois, la plupart de ces terres chaudes sont occupées par

la culture du coca.

L'industrie occupe une place mineure dans l'économie

du pays. Sous-développée, elle produit essentiellement pour le marché

interne. Le secteur minier était le secteur le plus dynamique. La chute

des cours mondiaux de l'étain, de l'argent et d'autres produits du

sous-sol a été catastrophique et l'industrie minière ne fournit plus que

le tiers des recettes d'exportation. La Bolivie reste néanmoins le

quatrième producteur mondial d'étain. En revanche, l'exportation de gaz

naturel croît.

L'économie informelle absorberait 60 % de la

population active urbaine et que deux tiers de la population vivraient,

directement ou indirectement, de la culture du coca et du trafic de

drogue. La production de la cocaïne est ainsi devenue la première

activité économique du pays.

La balance commerciale est déficitaire. Les oléoducs

vers le Brésil ont permis au gaz naturel de devenir l'un des premiers

produits d'exportation. Les principaux partenaires commerciaux de la

Bolivie sont les pays voisins, suivis de l'Europe et des États Unis.

Depuis 1997, la Bolivie est associée à la zone de libre-échange que constitue le Mercosur (Mercado Comun del Sur, « marché commun du Sud »).

HISTOIRE

1. Formation et blocages de l'État bolivien

1.1. Des origines à l'indépendance

Une longue histoire

Sur le haut plateau des Andes centrales, la civilisation de Tiahuanaco (600 avant J.-C.-1200 après J.-C.) est remplacée par le royaume des Collas (xiiie-xve siècles), conquis ensuite par l'Empire inca (1438).

La « montagne d'argent » : l'une des plus riches possessions de l'Empire colonial espagnol

Soumis à la domination espagnole, le Haut-Pérou, comme on nommait cette région à l'époque, connaît un développement important à partir de 1544 grâce à la découverte d'immenses gisements d'argent. L'exploitation intensive des mines fait rapidement du pays la plus riche colonie minière de l'Empire espagnol et du monde. La ville minière de Potosí (fondée en 1545) en particulier, parmi les autres villes coloniales (Paria, 1535 ; Tupiza, 1536 ; Chuquisaca [aujourd'hui Sucre] 1539 ; La Paz, 1548), connaît un essor extraordinaire. Entre 1575 et 1620, date de son apogée, elle est la plus grande ville du continent, d'où rayonnent de nombreux chemins muletiers. Une vaste zone, s'étendant du Pérou au nord de l'Argentine, travaille pour la « montagne d'argent ».La lutte pour l'indépendance

Le sort du Haut-Pérou, organisé en audiencia de Charcas depuis 1551 et rattaché à la vice-royauté du Pérou, est similaire à celui des mines de Potosí. Au déclin économique, qui s'installe à partir des années 1630 et qui se prolonge jusqu'à la fin de la période coloniale, s'ajoute la misère de la main-d'œuvre indienne. Soumis aux tâches agricoles serviles, aux travaux forcés dans les mines (la mita) ou dans les ateliers textiles (les obrajes), aux achats imposés d'un certain nombre de produits (le reparto), les Indiens se révoltent, sous la conduite du métis José Gabriel Condorcanqui Noguera. Celui-ci, se proclamant héritier légitime du dernier Inca, se fait appeler Túpac Amaru II, et lance en 1780 une insurrection qui se répand dans l'ensemble du monde andin colonial. Túpac Amaru II, fait prisonnier l'année suivante, est exécuté, mais la révolte continuera, longtemps, à hanter l'imaginaire des couches dominantes.

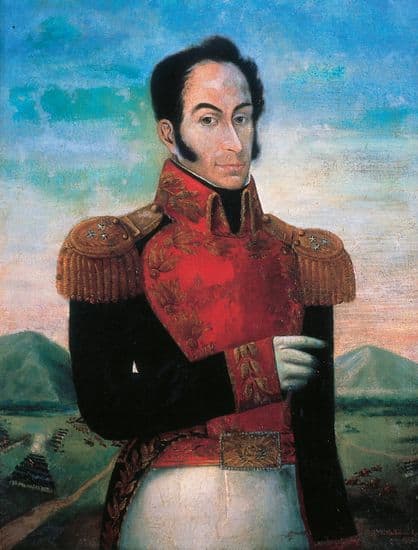

Au début du xixe siècle, lors des guerres d'indépendance qui embrasent l'Amérique latine, l'audiencia

de Charcas, rattachée à la vice-royauté du Río de la Plata depuis 1776,

reste loyaliste. Elle repousse plusieurs offensives argentines avant

que les armées de Simón Bolívar, commandées par le général Antonio José de Sucre, ne lui imposent l'indépendance, en août 1825.

1.2. La République de Bolivie (1825-fin du xixe siècle)

Simón Bolívar

Proclamée par une poignée de créoles, la république ne change en rien le sort de la majorité de la population mais profitera aux propriétaires d'haciendas. Elle porte le nom de son premier président, Simón Bolívar, qui est aussi le président de la Grande-Colombie, fédération qui regroupe les actuels Venezuela, Colombie, Panamá et Pérou. Le général Sucre, le vice-président, détient en fait la réalité du pouvoir sur le pays.La confédération Pérou-Bolivie (1836-1839)

Après l'échec de la fédération en 1828, le général Andrés Santa Cruz (1829-1839) crée la fragile confédération Pérou-Bolivie, détruite militairement en 1939 par le Chili.Instabilité politique

Le pays connaît alors, jusqu'à 1880, une période de coups d'État à répétition. Ils sont dirigés par ceux que l'on appellera les « caudillos barbares » (Manuel Belzú, de 1848 à 1855 ; Mariano Melgarejo, de 1864 à 1871 ; Hilarión Daza, 1876-1880), pour qui le pouvoir est le moyen d'un enrichissement personnel. C'est aussi l'époque d'un certain renouveau économique, caractérisé par des productions spéculatives successives (quinine de 1830 à 1850, guano et nitrate de 1868 à 1878, argent de 1870 à 1890) qui, comme à l'époque coloniale, profitent surtout à l'étranger. La fructueuse exploitation des mines d'étain dans les années 1890 dans la région d'Oruro donne naissance à une nouvelle oligarchie qui s'oppose à celle, traditionnelle, de Sucre, capitale déclinante. Une guerre civile s'ensuit (1898-1899) et les vainqueurs imposent La Paz comme nouveau siège du gouvernement.1.3. Les guerres et leurs conséquences

De la fin du xixe siècle au milieu du xxe siècle, trois conflits armés entraînent une réduction considérable du territoire de la Bolivie, qui est amputé de 1,2 million de km2, soit la moitié de sa surperficie.

En premier lieu, la guerre du Pacifique aux côtés du

Pérou (1879-1883) prive le pays, au profit du Chili, d'un littoral riche

en nitrate et le condamne à un enclavement continental. Puis, les

expéditions contre les séparatistes soutenus par le Brésil (1903-1904)

lui ôtent, en faveur de celui-ci, la région amazonienne d'Acre, riche en

gommes et en bois précieux. Enfin, après la guerre contre le Paraguay

(→ guerre du Chaco, 1932-1935), la Bolivie perd la plus grande partie de la région du Chaco, réputée pétrolifère.

Cette guerre du Chaco change profondément le destin

politique du pays. La Bolivie était, depuis le début du siècle,

gouvernée par une élite urbaine restreinte, groupée, à partir des années

1920, au sein du parti républicain (conservateur), qui dominait la

paysannerie indienne asservie des campagnes et une population urbaine

d'artisans métis. Le pays avait bénéficié d'une certaine prospérité

économique, due à l'exploitation pétrolière, à laquelle la crise de 1929 met fin brusquement.

Après la défaite du Chaco, qui prend l'aspect d'une

catastrophe nationale, de jeunes officiers, héros de cette guerre (José

David Toro, Germán Busch et, plus tard, Gualberto Villarroel) occupent à

intervalles le pouvoir. Ils mènent l'offensive contre la vieille

oligarchie, liée aux investissements nord-américains : nationalisation

des concessions de la Standard Oil en 1937, création des

syndicats de mineurs, congrès indigène de 1945. De nouveaux partis

naissent : le parti de la Gauche révolutionnaire (marxiste), le parti

ouvrier révolutionnaire (trotskiste), la Phalange socialiste bolivienne

(inspirée de la Phalange espagnole) et, surtout, le Mouvement

nationaliste révolutionnaire (MNR).

2. La Bolivie contemporaine

2.1. Révolution et dictatures (1952-1982)

Les réformes du MNR

La stabilisation des prix de l'étain aux États-Unis en 1951, après la flambée due à la guerre de Corée, entraîne une grave crise économique. En 1952, une révolution amène au pouvoir le MNR, qui compte sur l'appui des classes moyennes, des paysans et des mineurs. Les gouvernements révolutionnaires de Victor Paz Estenssoro (1952-1956 et 1960-1964) et de Hernán Siles Zuazo (1956-1960) réalisent d'importantes réformes : nationalisation de trois grandes compagnies minières, réforme agraire, droit de vote aux Amérindiens, création d'une centrale ouvrière (COB) et de milices paysannes et ouvrières.Dictatures militaires

Le coup d'État militaire de novembre 1964 met fin à l'expérience populiste et réformiste d'un MNR miné par l'éclatement des diverses forces qui le composent. Il ouvre une phase d'instabilité chronique, durant laquelle les gouvernements militaires se succèdent. La dictature du général René Ortúno Barrientos (1964-1969) doit affronter non seulement les forces de gauche, mais aussi l'aile nationaliste de l'armée. C'est l'époque où la guérilla d'Ernesto « Che » Guevara, essentiellement rurale, s'exporte dans les Andes. En octobre 1967, l'armée bolivienne, soutenue par les États-Unis, abat le Che.

Après les intermèdes des militaires Ovando Candía

(1969-1970) et Juan José Torres (1970-1971), un nouveau soulèvement

militaire, soutenu par l'Argentine et le Brésil, porte au pouvoir le

général Hugo Banzer Suárez.

En 1974, par une série de décrets, le régime se durcit : les activités

politiques et syndicales sont suspendues, les grèves interdites. Si

l'économie jouit d'une certaine stabilité, le niveau de vie est l'un des

plus bas de l'Amérique latine ; les paysans sont sous-alimentés, la

mortalité infantile ne cesse de croître et la moitié de la population

est analphabète. Une situation que la crise économique de la fin des

années 1970 ne fait qu'aggraver.

2.2. Liberté politique et libéralisation de l'économie (1982-2006)

Le retour des civils au pouvoir

L'organisation d'élections en 1978 ne permet pas pour autant le retour à la démocratie. Une série de putschs militaires se succèdent, parmi lesquels le coup d'État du général Luis García Meza Tejada en 1980, qui est suivi d'une violente répression contre les organisations populaires. L'instabilité du régime, associée à la crise de la dette extérieure et aux implications des militaires dans le trafic de cocaïne, provoque le retour des civils au pouvoir.

En 1982, Hernán Siles Zuazo, chef de la coalition de

gauche Union démocratique et populaire (UDP), est élu à la présidence.

Confronté à une économie à la dérive et minée par la corruption et le

narcotrafic, il tente de créer un gouvernement d'union populaire

incluant des communistes. Mais les trois années de gouvernement UDP se

soldent par un échec : l'action gouvernementale est paralysée par les

dissensions internes, les pressions de l'opposition de droite,

majoritaire au Congrès, et du Fonds monétaire international (FMI), ainsi

que par une agitation sociale croissante. La COB (centrale ouvrière)

retire progressivement son soutien et, en mars 1985, les mineurs

occupent La Paz. Hernán Siles Zuazo, éclaboussé par des implications

dans le trafic de drogue, et de plus en plus isolé politiquement,

appelle à des élections générales anticipées.

La Nouvelle Politique économique

Celles-ci donnent, en juillet 1985, la victoire au candidat de l'Action démocratique nationaliste (ADN, fondée en 1979), l'ex-dictateur Hugo Banzer Suárez, qui arrive en tête du premier tour avec 28,5 % des voix précédant de peu le vieux leader du MNR, Victor Paz Estenssoro (26,49 %). Cependant, à l'issue du second tour devant le Congrès, c'est ce dernier qui est élu.

Pour sortir le pays d'une situation économique

catastrophique – liée à la baisse des cours de l'étain –, le

gouvernement Estenssoro conclut une alliance avec l'ADN, et lance une

Nouvelle Politique économique, ultralibérale : libéralisation totale des

échanges, privatisation ou démantèlement des entreprises publiques

(mines, télécommunications, transports, eau, électricité, pétrole et

gaz) blocage des salaires et liberté des prix. La restructuration de la

Corporation minière bolivienne (Comibol) et le transfert des mines

d'étain au privé (25 000 mineurs mis à pied) entraînent un important

accroissement du chômage, qui touche 20 % de la population. En 1987, une

réforme monétaire institue une nouvelle monnaie, le boliviano.

En août 1989, le Congrès porte au pouvoir Jaime Paz

Zamora, candidat social-démocrate du Mouvement de la gauche

révolutionnaire (MIR, Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, apparu à

la fin des années 1970), arrivé en troisième position lors du scrutin

de mai, mais qui bénéficie de l'appui de l'ADN de l'ancien président

H. B. Suárez. J. P. Zamora poursuit l'orientation néolibérale de la

politique économique de son prédécesseur. Celle-ci permet à la Bolivie

d'assainir son économie, mais au prix d'un coût social considérable

puisque trois millions de Boliviens souffrent de sous-alimentation et

600 000 autres vivent de la culture traditionnelle du coca et du trafic

de cocaïne.

En 1993, Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR) remporte

l'élection présidentielle de juin, devançant une nouvelle fois H.

B. Suárez, pourtant soutenu par le MIR. Le Congrès le confirme le 6 août

à la tête de l'État. Une première dans l'histoire du pays, la

vice-présidence revient à une personnalité d'origine indigène, Victor

Hugo Cardenas (Indien aymara). G. Sánchez de Lozada procède à une

réforme constitutionnelle (mandat présidentiel de 5 ans, concentration

du pouvoir exécutif) et annonce un vaste programme de décentralisation

administrative et de privatisations qui se heurte à l'opposition des

syndicats, des fonctionnaires, des enseignants et des paysans, dont le

niveau de vie ne cesse de se dégrader (grève générale en mars 1996).

L'émergence d'une nouvelle gauche indigène

Lors de l'élection présidentielle de 1997, l'ancien dictateur au pouvoir de 1971 à 1978, H. B. Suárez, est élu. Sous la pression des États-Unis, il applique un programme d'éradication de la culture du coca, responsable de la ruine de centaines de milliers de cocaleros. Une grave crise politique, économique et sociale secoue le pays au cours de l'année 2000 : à la suite de l'augmentation du prix de l'eau à Cochabamba, la mobilisation des paysans pour la défense de la culture traditionnelle du coca, de la terre et de l'eau s'étend à tout le pays. L'état de siège est décrété pendant un mois, le gouvernement démissionne. Gravement malade, le président H. B. Suárez démissionne à son tour en août 2001 et remet le pouvoir au vice-président, Jorge Quiroga Ramírez.

Lors des élections générales du 30 juin 2002, le

candidat libéral et ex-président G. Sánchez de Lozada remporte le

premier tour de l'élection présidentielle avec 22,5 % des suffrages,

devant l'Amérindien aymara Evo Morales Ayma (20,9 % des voix), leader syndical de six fédérations de cocaleros,

et dirigeant du Mouvement pour le socialisme (MAS, extrême gauche)

– une confédération informelle d'organisations sociales –, fondé en

1999. À l'issue du scrutin législatif, le MAS devient la deuxième

formation du Congrès avec 35 députés (sur 130) et 8 sénateurs (sur 27).

Le Mouvement indigène Pachakuti (MIP) de Felipe Quispe Huanca, qui

représente l'aile radicale de la communauté indienne, obtient 6 sièges.

Cette percée de l'extrême gauche marque un tournant

dans la vie politique du pays. Elle illustre l'émergence – face à la

vieille gauche du MIR, transformé en parti néolibéral largement corrompu

et ayant apporté son soutien à l'ancien dictateur H. B. Suárez –, d'une

nouvelle gauche indigène, paysanne et ouvrière, luttant par le biais de

multiples associations – la Confédération syndicale unitaire des

travailleurs paysans de Bolivie (CSUTCB), le Mouvement sans terre de

Bolivie (MST-B), la Fédération des comités de voisinage (Fejuves) – pour

que soient reconnues les revendications de la majorité amérindienne

n'ayant jamais été impliquée dans la vie politique du pays et vivant

au-dessous du seuil de pauvreté.

Confirmé à la tête de l'État, le 6 août, G. Sánchez

de Lozada est aussitôt confronté à un mouvement social, lancé en

septembre 2003 à l'appel de la COB, pour protester contre l'exportation

de gaz naturel vers les États-Unis via le Chili. Violemment réprimé, le

mouvement, dont l'épicentre est El Alto (cité-dortoir surplombant

La Paz) gagne l'ensemble du pays, prend une ampleur politique, syndicats

et opposition exigeant désormais la démission du président. Après un

mois d'affrontements meurtriers entre l'armée et les manifestants

(80 morts, 500 blessés), G. Sánchez de Lozada démissionne et se réfugie

aux États-Unis (17 octobre).

Le vice-président Carlos Mesa est désigné par le

Congrès pour lui succéder. Appuyé par le MAS de E. Morales, il organise

le 18 juillet 2004 un référendum sur la réorganisation du secteur des

hydrocarbures, au cours duquel la population se prononce massivement

pour sa récupération. Le projet divise le pays : en septembre, le

président dépose un projet de loi sur les hydrocarbures permettant

d'augmenter les royalties imposées aux sociétés étrangères. En novembre,

les députés adoptent un texte qui prévoit la nationalisation des

gisements et dispose la révision des 76 contrats signés depuis la

privatisation de 1997 : le texte est condamné par les départements de

Santa Cruz, siège des compagnies pétrolières étrangères, et de Tarija,

où se trouvent 80 % des hydrocarbures en exploitation, qui réclament

leur autonomie.

Invoquant l'agitation sociale grandissante, C. Mesa

remet sa démission au Parlement, qui la refuse (mars) avant de proposer

la tenue d'élections générales anticipées pour le 28 août. Entre-temps,

les députés adoptent un projet de loi, qui établit à 18 % les royalties

et à 32 % les impôts, sans compensations ni déductions. Ce projet – plus

contraignant que celui du président mais moins radical que celui du

leader du MAS, E. Morales, qui exige 50 % de royalties – est voté par le

Congrès le 5 mai. En dépit du veto opposé par le président, la loi est

promulguée le 17 mai par le Congrès. La COB et la Fejuve d'El Alto,

partisans d'une nationalisation pure et simple du pétrole et du gaz, se

mobilisent.

Outre le débat sur les ressources du sous-sol, la

Bolivie est divisée sur le degré d'autonomie de ses régions.

L'initiative prise par les « comités civiques » des départements de

Santa Cruz (Est), Tarija (Sud), Beni (Nord-Est) et Pando (Nord) de

convoquer un référendum sur l'autonomie régionale le 12 août est perçue

avec suspicion par d'autres départements.

Le paysage politique est, lui aussi, sujet à une

fragmentation, manifeste lors des élections municipales (décembre 2004),

à l'occasion desquelles les Boliviens ont délaissé les partis

traditionnels – MNR, MIR –, sortis laminés au profit des candidats

indépendants. En juin 2005, après trois semaines d'agitation sociale

doublée d'une crise politique, C. Mesa annonce sa démission. Ayant

validé cette dernière, le Congrès investit provisoirement à la tête de

l'État le président de la Cour suprême, Eduardo Rodríguez Beltzé. Les

élections générales de décembre 2005 voient la victoire du candidat du

MAS, E. Morales, avec 53,7 % des voix, devant le candidat de la droite,

l'ancien président J. Quiroga Ramírez (28,5 %). Disposant d'une majorité

de députés à l'Assemblée nationale (72 sur 130), le MAS est, en

revanche minoritaire au Sénat avec 12 sièges, derrière la droite

(Podemos, 13 sièges). Le sociologue Álvaro García Linera (MAS) prend la

fonction de vice-président.

2.3. La présidence d'Evo Morales (2006-)

L'épreuve de force avec l'opposition

Un violent conflit s'ouvre dès lors entre le pouvoir central et cinq départements : en mai 2008, le département de Santa Cruz (le plus riche du pays) se prononce massivement par référendum en faveur de son autonomie et les autorités du Beni, de Pando et de Tarija (les trois autres départements de la « demi-lune »), suivent l'exemple en juin. Le 10 août, afin de clarifier la situation politique, les mandats du président, du vice-président et de 8 « préfets de département » (gouverneurs élus) sont remis en jeu lors d'un référendum révocatoire : E. Morales et A. García Linera sont confirmés dans leurs fonctions par plus de 67 % des électeurs (au niveau national), mais les gouverneurs des départements autonomistes obtiennent également de très bons scores et refusent de céder.

Le dialogue entre les deux camps s'avère impossible

et une grève générale (ayant pour revendication officielle la

restitution aux départements des recettes issues de l'impôt sur les

hydrocarbures que le gouvernement entend affecter à l'aide aux personnes

âgées) paralyse la moitié du pays ; des affrontements entre opposants

et partisans du président font plusieurs morts dans le département de

Pando, dont le gouverneur est arrêté et où l'état de siège est proclamé

en septembre.

Grâce à la médiation de l'Union des nations

sud-américaines (UNASUR, une instance économique et politique régionale,

créée en mai 2008 et visant, à court terme, à éviter de saisir

l'Organisation des États américains [OEA], dont font partie les

États-Unis) qui manifeste son soutien à E. Morales (lequel a fait

expulsé l'ambassadeur américain, accusé de soutenir l'opposition), le

gouvernement et les préfets autonomistes du Beni, de Tarija, Santa Cruz

et Chuquisaca entament finalement des négociations le 18 septembre.

Après une légère révision du projet constitutionnel – le président

acceptant notamment de ne se représenter que pour un seul mandat – la

nouvelle Constitution est finalement approuvée le 25 janvier 2009 avec

61,43 % de « oui » au niveau national ; elle est, en revanche, largement

rejetée dans les provinces rebelles de Tarija, du Beni, de Pando et de

Santa Cruz (entre 56 % et 67 % de « non » selon le département).

Dans l'attente d'élections générales prévues en

décembre, la tension demeure très vive dans le pays, alors que

E. Morales promulgue le texte le 7 février, s'engageant à l'appliquer

par décret si le Congrès s'y refuse.

La réélection de Morales et la mise en place du nouvel État plurinational

Le 6 décembre 2009, Evo Morales est très largement réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle avec plus de 62 % des suffrages devant Manfred Reyes Villa, candidat de la coalition de droite Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), qui n'obtient que 27 % des voix. Avec plus de 64 % suffrages, le MAS s'assure la majorité des deux tiers dans les deux chambres de la nouvelle « Assemblée législative plurinationale », progressant même fortement dans les quatre départements rebelles de la partie orientale du pays.

Par ailleurs, plusieurs référendums sont organisés :

les départements de La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro et Potosí

votent massivement en faveur de leur autonomie, la province du Gran

Chaco, dans le département de Tarija, se prononce pour sa

régionalisation et onze municipalités sur les douze consultées décident

leur transformation en « territoires indigènes originaires paysans ». Le

22 janvier 2010, après avoir été intronisé la veille « chef spirituel »

du pays au cours d'une cérémonie traditionnelle et prononcé pour la

première fois un discours en quechua et en aymara, Evo Morales est

officiellement investi par l'Assemblée. La création du nouvel « État

plurinational » est ainsi proclamée, tandis qu'un gouvernement paritaire

est constitué.

Sont alors adoptées les grandes mesures fondatrices

du nouvel État dont la loi sur les autonomies en mai, après des

élections municipales, départementales et régionales (avril) qui

confortent la majorité présidentielle avec 6 gouverneurs sur 9 et plus

de 220 mairies sur 337.

Un président sur la défensive

Cependant, l’opposition reste puissante dans ses bastions orientaux, et le MAS essuie également quelques revers électoraux dans certains de ses fiefs de l’Altiplano. Il est en particulier contesté au centre gauche par le « Mouvement sans peur » (MSM, créé comme organisation citoyenne en 1999), avec lequel il a rompu et qui remporte la mairie de La Paz. Parallèlement, la loi anti-corruption entre en vigueur (mars 2010), tandis qu’est poursuivie la politique de nationalisation dans le secteur de l’électricité (mai).

Autre source de préoccupation pour le pouvoir, ses

relations avec la Centrale ouvrière bolivienne (COB), l’un de ses

principaux alliés. Celles-ci montrent certains signes de refroidissement

à l’occasion de la fête du 1er mai, habituellement

l’occasion pour Evo Morales de célébrer l’union entre l’État et les

travailleurs du pays qui, cette année, se mobilisent dans l’industrie,

la police et la santé pour réclamer des hausses de salaires. Les

mécontentements culminent en août dans le département de Potosí avec une

grève générale des mineurs : ce mouvement, parti d’une revendication

d’ordre territorial, s’étend pour réclamer des mesures de développement

en faveur de cette région, où plus de 60 % de la population vit dans

l’extrême pauvreté, et parvient à faire céder le gouvernement.

Par ailleurs, incité à montrer davantage de fermeté

contre le trafic de stupéfiants, le président doit en même temps tenir

compte des pressions des cocaleros dont il reste l’un des

dirigeants syndicaux. Comme l’illustrent aussi la vigilance et

l’impatience des organisations indigènes fédérées dans la CIDOB à

l’origine d’une marche pour la terre déclenchée en juillet, il doit

ainsi répondre aux revendications de ceux qui l’ont porté au pouvoir,

au-delà des mesures avant tout symboliques comme la loi très sévère

contre le racisme promulguée en octobre. Ce qui explique peut-être la

décision plus spectaculaire prise en décembre, en concertation étroite

avec la COB, de nationaliser les fonds de pension et d’abaisser l’âge de

la retraite de 65 à 58 ans pour les hommes, et de 60 à 55 pour les

femmes avec trois enfants : une exception bolivienne justifiée par une

espérance de vie plus basse, de 68 ans en moyenne contre 73 en Amérique

latine.

Les relations entre le président et sa base n’en

restent pas moins tendues : après avoir dû abandonner un projet

d’augmentation massive du prix de l’essence (fortement subventionné)

destiné à réduire le coût supporté par l’État et à lutter contre la

contrebande avec les pays voisins (janvier 2011), il doit, en octobre,

affronter l’hostilité des communautés indiennes à un projet routier

monté avec le Brésil et menaçant une réserve naturelle. Par ailleurs,

les premières élections judiciaires au suffrage universel organisées

dans le pays se soldent par près de 60 % de votes nuls ou blancs,

conformément aux vœux de l’opposition.

Le troisième mandat d’E. Morales

Ces contestations sont insuffisantes pour fragiliser un président capable de concilier une politique « à la Chavez » aux accents « populistes » et un pragmatisme qui le rapprocherait davantage du Brésilien Lula. En octobre 2014, E. Morales est réélu pour un second mandat consécutif (en vertu de la Constitution de 2009), dès le premier tour de scrutin avec 61 % des suffrages. Ce score le place loin devant son principal adversaire, l’entrepreneur Samuel Doria Medina (Unité démocratique, coalition de droite), qui n’obtient que 24,4 % des voix. Résultat remarquable, à l’exception du Beni (où il progresse) le président sortant l’emporte également dans les départements de la « demi-lune », notamment dans le plus riche, celui de Santa Cruz, où il devance l’opposition avec 49 % des voix. En choisissant le compromis et en encourageant le dynamisme économique du pays, E. Morales est ainsi parvenu à partiellement convertir les secteurs qui lui étaient les plus hostiles lors de son accession au pouvoir en 2006.

L’expansion de la demande intérieure et d’importants

investissements publics dans les infrastructures sont en grande partie à

l’origine de la forte croissance économique – de 5 % à 6 % en

2011-2014 –, l’une des plus soutenues en Amérique latine. Ce

développement largement guidé par l’État, et dont témoigne notamment

l’entrée en service du premier satellite de télécommunications bolivien Túpac Katari

en avril 2014, a concerné l’ensemble des secteurs d’activité, au

premier rang desquels les hydrocarbures, les communications, les

services financiers, l’industrie manufacturière et les transports. Il

s’est accompagné à la fois d’un renforcement de la classe moyenne et de

l’amélioration de la situation des plus pauvres grâce à une importante

redistribution des revenus. Les très fortes inégalités tendent à se

réduire, et le taux de pauvreté a notablement diminué. Mises à part les

tensions inflationnistes (maîtrisées dans la fourchette fixée par les

autorités), la prudence et les performances de cette politique

économique sont ainsi saluées par le FMI. Cette réussite présente

toutefois des limites, en particulier sa dépendance encore excessive à

l’égard des marchés internationaux des matières premières.

La contestation de ce « modèle extractiviste », qui

tend à s’imposer au détriment des enjeux écologiques, reste vive. Mais,

grâce aux diverses aides sociales – amélioration de l’accès à

l’éducation et à la santé – à la redistribution-titularisation des

terres et, plus généralement, à la protection de leur identité et au

renforcement de leur intégration, les communautés indigènes ont

bénéficié des réformes mises en œuvre. L’émergence d’une nouvelle élite

d’origine amérindienne en est d'ailleurs l’illustration, et le

téléphérique reliant La Paz, urbaine et développée, et El Alto, sa

banlieue, indienne et plus pauvre, symbolise la réduction du fossé entre

groupes sociaux.

Si la corruption, la criminalité ou les violences

faites aux femmes ternissent l’image de la « révolution démocratique

bolivienne », l’opposition de droite qui en dénonce les dérives ne

parvient pas à offrir une alternative. Celle de centre gauche,

représentée par le MSM, ne réussit pas non plus à percer, pas plus que

le parti démocrate-chrétien et le petit parti Vert. Avantagé également

par le mode de scrutin, le MAS consolide sa majorité des deux tiers à

l’Assemblée législative plurinationale.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire