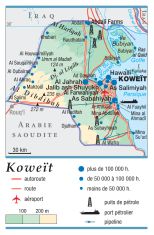

Le Koweit

Capitale: Koweit

Nom officiel: État du Koweit

Population: 2 742 711 habitants, (rang dans le monde: 140) (note: les autorités du pays estiment la population à 3 996 899 en 2014 dont 69% d'immigrants.)

Superficie: 17 820 km. car.

Système politique: émirat constitutionnel héréditaire

Capitale: Koweit

Monnaie: dinar kowétien

PIB (per capita): 42 100$ US (est. 2013)

Langues: arabe (langue officielle), anglais largement parlé

Religions: musulmans 76,7%, chrétiens 17,3% ,autres et non spécifié 5,9% (est. 2013)

GÉOGRAPHIE

1. Un riche État pétrolier

La découverte d'importants gisements pétrolifères, exploités à partir de 1946, d'abord au S. près d'Ahmadi, puis au N., enfin dans la zone neutre avec l'Arabie Saoudite à l'O., a profondément bouleversé le paysage économique du pays. Le Koweït possède, en effet, près de 10 % des réserves mondiales de pétrole, dont il est le sixième exportateur mondial ; il dispose également de ressources en gaz naturel. Les revenus des hydrocarbures ont financé son développement industriel (raffinage, liquéfaction du gaz naturel, pétrochimie, engrais, ciment, usines de dessalement d'eau de mer) et sa politique sociale, très généreuse à l'égard des nationaux. Ils lui permettent, en outre, d'effectuer de nombreux et profitables investissements financiers à travers le monde dans un souci de diversification. Ils ont aussi permis d'améliorer de façon spectaculaire les services sociaux et ont financé la reconstruction du pays après l'occupation irakienne. Peu développée, l'agriculture (fruits et légumes) ne suffit pas à satisfaire les besoins alimentaires de l'émirat.2. La prépondérance des travailleurs immigrés

Moins de la moitié des habitants sont des nationaux. En effet, l'émirat a accueilli, à partir des années 1960, de nombreux travailleurs immigrés originaires, pour l'essentiel, de pays voisins ; ceux-ci constituent aujourd'hui 80 % de la population active. La guerre du Golfe a entraîné le départ de la plupart des Palestiniens, remplacés par des travailleurs venus d'Asie. La population se concentre pour les deux tiers dans la capitale.HISTOIRE

1. La fondation de Koweït

Au xvie s., les Portugais abordent la côte, où ils laissent une forteresse, aujourd'hui en ruine. Fondée au xviie s., la ville de Koweït prend un essor rapide, et l'émirat est créé en 1756.

Son rôle s'accroît après la prise de Bassora par les

Perses (1776), qui déplace la route commerciale de l'Inde à la

Méditerranée vers Koweït.

2. L'émirat sous protectorat britannique (1914-1961)

Bien que la principauté soit tributaire de l'Empire ottoman, la Grande-Bretagne exerce une forte influence sur Koweït dès le début du xixe s.

Entre 1895 et 1897, le cheikh de Koweït, Mubarak ibn

Sabah, appuyé par la Grande-Bretagne, soutient Abd al-Rahman ibn Saud

contre ses rivaux qui l'avaient chassé de Riyad avec l'accord du

gouvernement turc.

La Grande-Bretagne, apprenant les projets de

construction d'une voie ferrée de Constantinople au golfe Persique

(chemin de fer de Bagdad), conclut, en 1899, un accord avec le Koweït,

qui lui assure le contrôle de la politique étrangère de l'émirat. En

1913, un compromis est réalisé entre les intérêts britanniques et

germano-turcs : la Société du chemin de fer de Bagdad établira la voie

ferrée jusqu'à Bassora, et un embranchement sera construit jusqu'à

Koweït par une société britannique. La guerre rendra le projet caduc.

En 1914, Koweït est déclarée principauté sous

protectorat britannique, et, en 1922, un traité est signé avec l'Arabie

saoudite, délimitant les frontières de l'émirat et créant une zone

neutre de 5 000 km2 entre les deux États.

En 1934, la British Petroleum Company et la Gulf Oil

Corporation of America, associées sous le nom de Kuwaït Oil Company

(KOC), reçoivent la concession des recherches et de l'exploitation

pétrolières. L'exploitation commencera en 1946.

3. L'indépendance et la modernisation du pays

3.1. La suprématie de la famille al-Sabah

Gouverné par l'émir Abd Allah al-Salim al-Sabah, le Koweït accède à l'indépendance le 19 juin 1961, et, grâce à l'aide britannique, oblige l'Iraq à renoncer à ses revendications sur son territoire.

Admis comme État membre de la Ligue arabe

(20 juillet 1961), le pays, qui dispose de ressources financières

considérables en raison de l'importance des royalties versées par la

KOC, le Koweït met en place des institutions modernes. La Constitution

de 1962 instaure un régime parlementaire et des partis peuvent se

former. La fonction législative est partagée entre l'émir et le

Parlement, composé de 50 membres élus pour 4 ans ; le pouvoir exécutif

est confié à l'émir assisté par un Conseil des ministres de son choix.

L'émirat reste néanmoins étroitement contrôlé par la

famille princière : le prince héritier forme le nouveau gouvernement en

janvier 1965 ; la constitution des partis politiques est subordonnée à

l'autorisation du souverain ; la liberté de la presse est restreinte.

À la mort du cheikh Abd Allah al-Salim al-Sabah

(1965), la succession passe à son frère, le cheikh Sabah al-Salim

al-Sabah, qui cède lui-même la présidence du gouvernement au cheikh

Djabir al-Ahmad, reconnu prince héritier en 1966. La principauté

accélère son équipement et institue un système bancaire avec la

création, à Londres (1966), de l'United Bank of Kuwait.

Aux élections législatives de janvier 1967, les

nationalistes koweïtiens gagnent aux dépens du Mouvement des

nationalistes arabes (MNA). Les élections de janvier 1971 manifestent

les progrès de l'opposition de gauche et provoquent un remaniement

ministériel, l'émir Djabir al-Ahmad demeurant Premier ministre.

En décembre 1975, le dynamisme de l'opposition

parlementaire koweïtienne, notamment de la gauche nationaliste, impose

la nationalisation de la KOC. Mais il entraîne, par réaction, une remise

en question de l'expérience démocratique : le Parlement est suspendu,

la presse strictement contrôlée.

Fidèle à sa politique de solidarité arabe, le Koweït interrompt ses livraisons de pétrole aux puissances anglo-saxonnes pendant la troisième guerre israélo-arabe de 1967 (guerre des Six-Jours).

Lors de la quatrième guerre israélo-arabe, le Koweït appuie l'Égypte et la Syrie et, ainsi que les autres pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP),

décide la réduction de sa production et l'embargo pétrolier contre

certains pays occidentaux (octobre 1973). Cependant, dès mars 1974, à la

conférence de Vienne, le Koweït demande la levée de l'embargo.

3.2. La double menace de l'Iraq et de l'Iran

Tout au long des années 1970, le Koweït poursuit son soutien financier et diplomatique à l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), et, en 1978, il est l'un des premiers pays arabes à condamner les négociations de paix israélo-égyptiennes.

L'émirat est cependant préoccupé par le contentieux qui l'oppose à l'Iraq à propos du tracé des frontières dans la région du Chatt al-Arab.

En mars 1973, un grave incident diplomatique survient entre les deux

États. L'Iraq masse des troupes à la frontière iraquo-koweïtienne, mais

doit finalement les retirer sous la pression des autres États du Golfe.

Menacé, le Koweït maintient pourtant des relations étroites avec le

régime de Saddam Husayn, qu'il soutient de 1980 à 1988 dans sa guerre contre l'Iran (→ guerre Iran-Iraq).

Le Koweït devient de ce fait l'une des principales cibles de la République islamique de Ruhollah Khomeyni,

qui fait bombarder certaines de ses installations pétrolières en 1981.

Il est aussi victime des organisations armées chiites du Golfe, qui

multiplient les actes de terrorisme et tentent d'assassiner l'émir

Djabir al-Ahmad al-Djabir en mai 1985.

En mars 1981, le Koweït participe à la fondation du

Conseil de coopération du Golfe (CCG). Ses relations avec l'Iran

s'améliorent dès 1989, alors que celles avec l'Iraq s'enveniment.

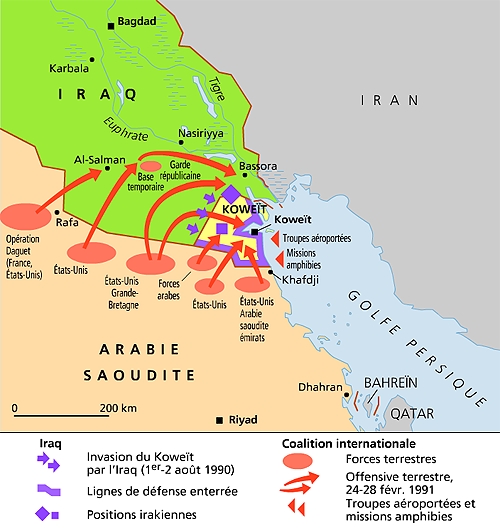

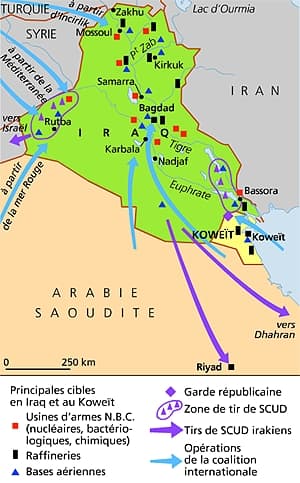

La guerre du Golfe (1990-1991)

Le 2 août, l'Iraq envahit et annexe le Koweït. Le

gouvernement, l'armée et plus de la moitié de la population fuient vers

l'Arabie saoudite. Exilé, l'émir fournit une contribution de plusieurs

dizaines de milliards de dollars à une coalition internationale

rassemblée autour des États-Unis, qui libère l'émirat en mars 1991.

Les dégâts sont importants, et le rapatriement des

400 000 nationaux exilés s'effectue lentement. Des représailles frappent

les résidents soupçonnés d'avoir collaboré avec les Irakiens, et

notamment la plupart des 170 000 Palestiniens encore présents sur le sol

koweïtien. Ceux-ci sont en effet assimilés à l'OLP, qui a soutenu

Saddam Husayn.

Malgré la reconnaissance officielle par l'Iraq, le

10 novembre 1994, des frontières du Koweït telles qu'elles ont été

définies par l'ONU, les tensions entre les deux pays persistent.

4. La démocratie contrôlée

L'émir Djabir al-Ahmad al-Djabir al-Sabah, qui a accédé au trône en 1978, rétablit la vie parlementaire en 1980 et fait adopter une nouvelle loi électorale. Les élections de février 1981 se soldent par une large victoire des partisans du régime et par l'exclusion de l'opposition nationaliste arabe. Cette dernière réapparaît à l'issue des élections de février 1985 et ne craint pas de mettre en cause l'autorité de la famille royale.

Pendant la guerre irano-irakienne, le Parlement est

de nouveau suspendu (juillet 1986), tandis que des tensions se

manifestent dans la population entre majorité sunnite et minorité

chiite. Il s'ensuit une grave crise politique, non résolue par

l'élection, en juin 1990, d'un Conseil national transitoire, sans

pouvoir réel, et boycotté par l'opposition.

Contraint à l'exil deux mois plus tard, lors de

l'annexion du Koweït par l'Iraq, l'émir ne rentre qu'en mars 1991, et

doit plier devant les exigences démocratiques de ses sujets, que la

nomination, en avril, d'un nouveau gouvernement dirigé par le prince

Saad ne suffit pas à satisfaire.

Les élections législatives de 1996 et, plus encore,

celles de 1999 confortent la position de l'opposition libérale au

Parlement où elle quadruple le nombre de ses sièges (16 sur 50). Mais,

en 2003, les législatives sont marquées par la victoire écrasante des

candidats islamistes et pro-gouvernementaux.

Cependant, les femmes obtiennent pour la première

fois les droits de vote et d'éligibilité, grâce à un amendement de la

loi électorale voté en mai 2005 par le Parlement. Moins d'un mois plus

tard, une femme est nommée ministre, une première dans l'histoire de

l'émirat.

4.1. Instabilité parlementaire

À la suite du décès de l'émir Djabir al-Ahmad al-Djabir al-Sabah, en janvier 2006, le prince héritier est désigné par le Conseil des ministres pour lui succéder. Cependant, en vertu d'une disposition de la Constitution prévoyant la déposition de l'émir en cas d'incapacité médicale, le prince Saad, gravement malade depuis 2001 (il décèdera en 2008), est aussitôt écarté du pouvoir par un vote unanime du Parlement au profit de l'ex-Premier ministre, cheikh Sabah al-Ahmad al-Djabir. Son neveu, Nasir al-Muhammad, est nommé chef du gouvernement.

Un projet de réforme électorale, portant sur la

réduction du nombre de circonscriptions (le texte gouvernemental entend

le ramener de 25 à 10, alors que l'opposition exige, au nom de la lutte

contre la corruption, de le réduire à 5) provoque une nouvelle crise

politique en mai 2006 et contraint Sabah al-Ahmad al-Djabir à dissoudre

le Parlement. L'opposition, formée par l'alliance des islamistes et des

libéraux, remportent largement les élections qui s'ensuivent avec

34 sièges. Aucune des 28 femmes candidates n'est élue.

Mais le conflit, qui oppose de manière récurrente et

dans un contexte de tensions entre la majorité sunnite et la minorité

chiite le Parlement au gouvernement, provoque la démission collective de

ce dernier (mars 2008), suivie de la dissolution du Parlement et de

l'annonce de nouvelles élections anticipées en mai 2008. Celles-ci sont

marquées par une poussée des islamistes et des conservateurs (qui

comptent désormais 21 sièges dont 10 remportés par les salafistes) et un

recul des libéraux qui ne disposent plus que de 7 députés.

Un nouveau gouvernement, composé de 7 nouvelles

personnalités, dont 2 chiites et 2 femmes, est formé. Toutefois, le

Premier ministre, Nasir al-Muhammad, accusé par la mouvance salafiste

d'incapacité à gérer les affaires de l'État et d'avoir autorisé la

visite d'un religieux chiite iranien interdit de séjour par la justice,

doit démissionner (novembre 2008), avant d'être aussitôt reconduit dans

ses fonctions, à la tête d'une nouvelle équipe. Révélé en septembre

2011, un scandale de corruption (versement de pots-de-vin en faveur

d'une quinzaine de députés pro-gouvernementaux) entraîne à nouveau une

forte mobilisation de l'opposition contre le gouvernement de

Nasir-al-Muhammad, accusé d'en être le responsable. Celui-ci démissionne

et est remplacé par un autre membre de la famille régnante, cheikh

Djabir al-Mubarak al-Ahmad al-Sabah, qui forme un nouveau gouvernement

composé de 10 ministres, pour la plupart issus du précédent,

démissionnaire.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire