Le Venezuela

Capitale: Caracas

Nom officiel: République bolivarienne du Venezuela

Population: 28 868 486 habitants (est. 2014) (rang dans le monde: 45)

Superficie: 912 050 km. car

Système politique: république fédérale

Capitale: Caracas

Monnaie: bolivar

PIB (per capita): 13 600$ US (est. 2013)

Langues: espagnol (langue officielle), plusieurs langues amérindiennes

Religions: catholiques romains 96%, protestants 2%, autres 2%

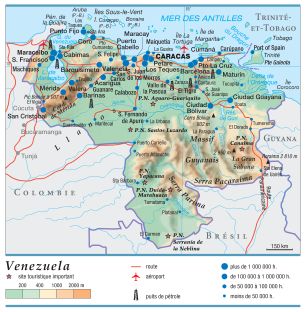

GÉOGRAPHIE

Les Llanos, plaines du bassin de l'Orénoque, séparent l'extrémité septentrionale des Andes (cordillère de Mérida) des lourds massifs de la Guyane vénézuélienne. La population, qui s'accroît rapidement, se concentre près du littoral, dans la région de Caracas (20 % du total) et autour du lac de Maracaibo, centre de l'exploitation du pétrole. Celle-ci demeure le fondement de l'économie, malgré l'extraction du fer et de la bauxite (à la base d'une notable production d'aluminium). Les productions agricoles (céréales, canne à sucre, café, cacao, élevage bovin) sont en expansion mais ne couvrent pas les besoins alimentaires. La grande dépendance par rapport au pétrole et une gestion économique très peu structurée pèsent sur la lutte engagée contre les inégalités, et le sous-emploi et l’inflation sont importants. Les États-Unis restent le premier partenaire commercial.1. Le milieu naturel

1.1. Le relief

La chaîne des Andes

Les Andes forment deux cordillères encadrant le golfe de Maracaibo, dites de Perijá à l'ouest, de Mérida à l'est (5 007 m au pic Bolívar). C'est une chaîne complexe surgie au tertiaire et au début du quaternaire. Les formes lourdes des sommets s'opposent à l'entaille vigoureuse des vallées qui abritent des villes anciennes et s'ouvrent vers le lac de Maracaibo ou les Llanos : dépression du Táchira avec San Cristóbal, vallée du Chama avec Mérida, du Santo Domingo vers Barinas, du Motatán avec Valera. Le fossé tertiaire de Maracaibo a des gîtes pétrolifères dans des sédiments continentaux ou marins. La cordillère Caraïbe, de direction ouest-est, a été soulevée au crétacé et au tertiaire, combinant plis amples, failles et effondrements. La chaîne côtière y est la plus élevée au centre (2 765 m), donnant un littoral rectiligne, abrupt. Celle de l'intérieur est plus récente, moins haute, plus franchissable. Entre les deux sont les dépressions du lac de Valencia – vallée du Tuy au centre, des golfes de Cariaco et Paria à l'est.La grande plaine de l'Orénoque

Les principaux cours d'eau du Venezuela

Les principaux cours d'eau du Venezuela

| ||||

| Fleuve ou rivière | Longueur | Bassin versant | Débit | Situation |

Les principaux fleuves du Venezuela

| ||||

| Orénoque | 2 160 km | 900 000 km2 | de 15 000 m3s en mars à 50 000 m3s en août-septembre | |

| Tuy | 200 km | |||

Les principales rivières du Venezuela

| ||||

| Apure | 1 000 km environ | Affluent de l'Orénoque (rive gauche) | ||

| Caroní | 690 km | Affluent de l'Orénoque (rive droite) | ||

| Negro | 1 784 km environ | Affluent de l'Amazone (rive gauche) | ||

| Casiquiare | 150 km | Affluent de l'Orénoque (rive gauche) | ||

Le massif ancien des Guyanes

Le bouclier guyanais, au sud, est une partie du socle

précambrien, aplani. Ces moyennes montagnes forment l'ensemble de la

partie sud-est du Venezuela et se rattachent au massif ancien des Guyanes.

Il est formé de roches métamorphiques et ignées avec des lambeaux de

sédimentation précambrienne, contenant des minerais de fer et d'or,

parfois recouvertes de tables de grès rouges escarpés.

Le paysage le plus fréquent est celui de moyennes

montagnes anciennes plus ou moins transformées en collines, avec

cependant quelques monts plus élevés, dont le Roraima, qui atteint 2 800 m.

1.2. Le climat et la végétation

Cette diversité du relief apporte un certain nombre de nuances au caractère généralement élevé des températures annuelles et la végétation s'étage avec l'altitude :– terres chaudes (forêt décidue, canne à sucre, cacao) situées entre 27 et 28 °C près du lac de Maracaibo ;

– tempérées (café et, plus haut, maïs, blé, pommes de terre), à 20 °C à 1 000 m d'altitude, au niveau de Caracas ;

– terres froides dans les Andes avec des prairies humides ou « paramos », qui descendent jusqu'à 15 °C, aux alentours de 2 000 m d'altitude.

À cette zonation climatique en altitude,

correspondant à la variation des températures, s'ajoute une zonation en

latitude caractérisée par une diminution générale des précipitations, en

allant du sud vers le nord. Certes, le climat comporte partout une

saison sèche de janvier à mai et une saison humide de mai à décembre (invierno) , mais cette dernière fournit des précipitations supérieures à 1 m, voire 1,50 m dans la région du massif des Guyanes,

tandis que les pluies annuelles ne dépassent plus 1 m dans les Llanos

et tombent à moins de 500 mm sur la côte nord ; dans cette zone, le

climat très sec réduit la végétation à une brousse à cactus et des

acacias, alors que la plaine de l'Orénoque est couverte d'une savane

arborée, en partie anthropique, les Llanos, et que la Guyane

vénézuélienne est le domaine de la grande forêt tropicale.

Le climat du Venezuela

Données climatiques

| ||||

| Station | Altitude | Température moyenne de janvier | Température moyenne de juillet | Précipitations |

| Maracaibo | 6 m | 26,9 °C | 29,5 °C | 742 mm |

| Caracas | 1 042 m | 20,7 °C | 22,3 °C | 1 206 mm |

| Mérida | 1 625 m | 18,1 °C | 20,2 °C | 1 885 mm |

1.3. La faune et la flore

Autant que le milieu naturel, la faune vénézuélienne est très variée ; elle compte notamment singes, jaguars, pumas, lamantins, paresseux, fourmiliers ou encore tatous. Les oiseaux tropicaux abondent (perroquets, aras, cacatoès...).2. La population : croissance, immigration, urbanisation

La croissance de la population est de l'ordre de 1,5 % par an. Cette croissance est resté longtemps plus élevée, ce qui explique, notamment, sa jeunesse (le pays n'était peuplé que de 5 millions d'habitants en 1958). L'indice de fécondité est encore élevé (2,5 enfants par femme) et 29% des habitants ont moins de quinze ans. Cette croissance démographique résulte de la baisse de la mortalité, due à l'éradication du paludisme et aux investissements effectués dans le domaine de la santé, d'abord par les grandes compagnies pétrolières, puis par l'État. Le taux de mortalité infantile est ainsi passé de 106 ‰ entre 1950 et 1955 à 17 ‰ en 2007. Le taux d'accroissement naturel est renforcé, depuis le début du xxe s., par l'immigration. Un important flux migratoire s'est en effet instauré dans les années 1920 avec l'arrivée d'immigrants européens, notamment portugais, espagnols et italiens. Il s'intensifie et devient essentiellement latino-américain – colombien surtout – après le boom pétrolier de 1974.

La faible densité moyenne ne rend pas compte de

l'inégale répartition d'un peuplement qui se concentre dans les

cordillères et sur la côte septentrionale, dans la région de Caracas et

autour du lac de Maracaibo, tandis que l'intérieur – les zones

guyanaises et les Llanos – demeure quasiment vide d'hommes.

Plus de 90 % des habitants vivent dans des villes. Hormis Caracas, trois autres villes dépassent le million d'habitants : Maracaibo, dans l'extrême-ouest, Barquisimeto, dans l'ouest, et Maracay, à l'ouest de Caracas.

Parmi les peuples amérindiens qui vivent en partie ou en totalité au Venezuela figurent les Goajiros, les Arawaks, les Pémóns, les Yanomamis, les Galibis.

3. L'économie vénézuélienne, une épopée pétrolière

Grâce à ses gisements d'hydrocarbures, le Venezuela rural des années 1930-1940 devient, en l'espace de deux générations, le pays le plus industrialisé du monde andin. Pays fondateur de l'O.P.E.P. (Organisation des pays exportateurs de pétrole), il encourage la hausse des prix du pétrole et des taxes puis, en 1975, nationalise l'exploitation de ses ressources pétrolières, longtemps aux mains des compagnies étrangères. La mise en place de divers fonds de crédits, notamment le Fonds d'investissements du Venezuela (F.I.V.), lui permet de mieux gérer les bénéfices générés par l'« or noir » et de développer une politique sociale : hausse des salaires, surtout pour les plus défavorisés, protection de l'emploi, subventions aux denrées de base.3.1. La décentralisation économique

Le Venezuela occidental et le littoral nord-oriental

se sont ainsi vu attribuer des activités liées au pétrole et au gaz

naturel. Dans l'Ouest, Maracaibo, deuxième ville du pays avant l'essor

pétrolier, s'affirme comme une métropole régionale et accueille des

services supérieurs (université, instituts technologiques). Le poids

économique de cette région est renforcé, en outre, par la présence

d'autres villes importantes comme Cabimas, Mérida ou San Cristóbal). Sur

le littoral nord-oriental, Barcelona et Cumaná constituent de petits

centres régionaux, tandis que l'archipel de Margarita développe, à côté

de ses traditionnelles activités touristiques, une industrie de la

pêche. À l'intérieur, les Llanos sont voués à l'élevage bovin extensif,

bien que des élevages laitier, porcin et avicole aient été introduits

dans leur partie septentrionale. En bordure du fleuve Orénoque, la ville

de Ciudad Guayana (fondée en 1961) et sa région sont spécialisées dans

l'industrie lourde. Mais, au-delà du fleuve, le vaste Sud forestier et

humide est un espace encore peu occupé.

3.2. L'agriculture

L'agriculture n'occupe toutefois qu'un cinquième des terres disponibles. L'élevage fournit la moitié des revenus agricoles, les céréales, les fruits et les légumes, 40 %, les 10 % restants provenant de la pêche et de l'exploitation forestière. Les principales cultures commerciales sont la canne à sucre, la banane, le café et le maïs. En dépit de la réforme agraire, la structure foncière demeure très déséquilibrée. À côté de moyennes et de grandes propriétés capitalistes subsiste, avec peine, une masse de petits paysans (84 % des agriculteurs cultivent au total 8 % des terres). Les principales productions sont les céréales (blé, maïs, riz), la canne à sucre, le café, le cacao, auxquels s'ajoute l'élevage extensif des bovins.3.3. Mines et industrie

L'industrie s'est développée dans le cadre d'une politique protectionniste jusqu'à la fin des années 1970. Les activités non pétrolières concernent, pour l'essentiel, la production de biens de consommation et la construction navale. Principale ressource du pays, le pétrole, dont le Venezuela est le sixième producteur mondial fut le seul secteur épargné par la crise. Le pays dispose des deuxièmes plus grandes réserves de pétrole du monde. Ces réserves sont situées dans la « ceinture de l'Orénoque », où il est difficile d'exploiter ce pétrole bitumineux lourd, et au large de la péninsule de Paria. La rive occidentale du lac de Maracaibo fournit 80 % de la production pétrolière. Avec la nationalisation de 1975, l'extraction et la transformation sont devenues le monopole de l'État via la compagnie Petroleos de Venezuela S.A. (P.D.V.S.A.), la deuxième compagnie pétrolière du monde après Saudi Aramco. Depuis 1990, cependant, l'industrie pétrolière s'ouvre à nouveau aux investissements étrangers. Le Venezuela dispose également d'une puissante industrie pétrochimique. Celle-ci démarre en 1953, avec le développement de trois grands complexes (El Tablazo, Morón et José), placés sous le contrôle de la PEQUIVEN, filiale de la P.D.V.S.A. Après la restructuration de 1983, le secteur double entre 1987 et 1994 sa production, qui représente environ 3 % de la production mondiale.

Le fer, deuxième ressource après le pétrole, a été

également nationalisé en 1975. Le Venezuela en est le dixième producteur

mondial et ses réserves, estimées à 1,8 milliard de tonnes, se

concentrent dans la région de Guayana.

L'industrie est fondée sur la transformation de ces

deux produits du sous-sol (raffinage et pétrochimie sont actifs) et sur

les textiles, le fer, l'acier et l'aluminium.

3.4. Commerces et échanges

Le pétrole assure la quasi-totalité des recettes en devises du Venezuela. La fluctuation des cours mondiaux influe sur le montant de l'excédent de la balance commerciale. Depuis les années 1990, la part des exportations de produits non pétroliers tend à croître (fruits, produits chimiques, automobiles). Ce phénomène est dû à la libéralisation des échanges mise en place dans le cadre du Pacte andin, qui associe la Bolivie, le Venezuela, la Colombie, le Pérou et l'Équateur. Les États-Unis demeurent néanmoins le principal partenaire commercial, devant la Chine, la Colombie, le Brésil, le Mexique et l'Union européenne.3.5. Les sites du Venezuela classés à l'Unesco

– la Cité universitaire de Caracas ;

– Coro et son port ;

– le parc national de Canaima.

HISTOIRE

1. La conquête

1.1. « Petite Venise »

Le pays est d'abord peuplé par des Indiens, surtout des Caraïbes, qui résisteront aux conquistadores jusqu'à la fin du xvie siècle. Découverte par Colomb (1498), la côte est appelée « Petite Venise » (Venezuela) par Ojeda, J. de la Cosa et Amerigo Vespucci, qui y voient des cases sur pilotis (1499).1.2. Débuts de la colonisation

Les premiers explorateurs y recueillent des perles, dont l'exploitation suscite les premières agglomérations dans l'îlot de Cubagua (vers 1515), puis sur le continent à Cumaná (vers 1521). En 1528, Charles Quint concède l'arrière-pays à la compagnie allemande des Welser, qui lance des expéditions à la recherche de l'Eldorado, mais la colonisation ne commence vraiment qu'après la résiliation de leur contrat (1556). Divisé entre les gouvernements de Caracas et de Cumaná, le Venezuela dépend de Saint-Domingue, puis de Santa Fe.1.3. Capitainerie générale

Il est sans cesse attaqué par les corsaires anglais et français, ainsi que par les Néerlandais, qui exploitent les salines de l'Araya jusqu'en 1625 et annexent les îles de Curaçao, Bonaire et Aruba. Le commerce interlope assure les exportations de la région (tabac, cacao) jusqu'à la constitution de la Compagnie du Guipúzcoa (1728). Enrichi par ce commerce et par de nouvelles cultures (caféiers, coton), le Venezuela, unifié en une capitainerie générale (1777) et pourvu d'une audiencia (1786), possède à la fin du xviiie siècle, une aristocratie de créoles éclairés, les « Mantouans ».2. Les guerres de l'indépendance

2.1. Francisco de Miranda

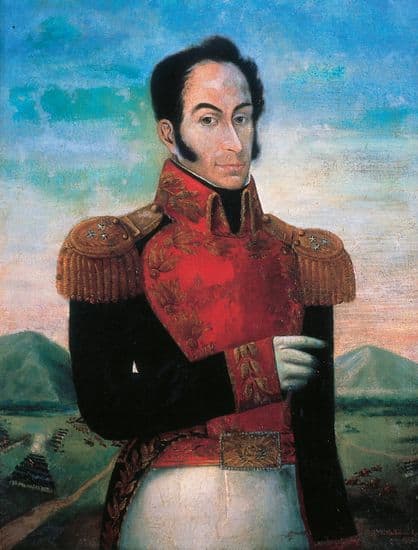

2.2. Simón Bolívar

Loyalistes contre patriotes

À la nouvelle de la prise imminente de Cadix par l'armée française, une junte « conservatrice des droits de Ferdinand VII » se forme à Caracas en 1810. Celle-ci dépose le capitaine général et prend en charge le gouvernement du Venezuela. La Société patriotique, à laquelle appartiennent F. de Miranda et Simón Bolívar, décide le Congrès à proclamer, le 5 juillet 1811, l'indépendance des Provinces-Unies du Venezuela. Une guerre civile éclate entre loyalistes et patriotes. Mal préparés, les patriotes essuient les premières défaites et se réfugient à la Nouvelle-Grenade (actuelle Colombie). S. Bolívar organise ses troupes et mène une offensive qui lui permet de prendre Caracas (1813). Les loyalistes réussissent alors à soulever les éleveurs des plaines intérieures, les Llaneros. Ils mènent, à la tête de ces bandes de cavaliers, une guerre féroce. Les patriotes y répondent avec une égale violence, mais, en 1814, sont contraints à l'exil.La République de Grande-Colombie (1819-1830)

En 1816, les armées de Bolívar débarquent à nouveau au Venezuela. L'un de ses lieutenants, José Antonio Páez, parvient à rallier les Llaneros à leur cause. Si S. Bolívar contrôle une grande partie du pays, Caracas lui échappe. En 1817, il fixe sa capitale à Angostura, et lors d'un congrès auquel participent les députés colombiens, il crée la République de Grande-Colombie (Venezuela et Colombie, 17 décembre 1819), dont il devient le premier président. En 1821, Caracas tombe après la victoire décisive de Carabobo (24 juin). La Grande-Colombie, à laquelle vient s'ajouter la Nouvelle-Grenade, se désintègre pourtant en 1830 après la démission de S. Bolívar sous la pression de ses lieutenants. Le Venezuela redevient un État souverain, prenant pour président J. A. Páez, artisan de son indépendance complète.3. Régionalismes et fédération

3.1. Régime militaire et dictatorial

J. A. Páez conserve, soit directement en tant que président (1831-1835, 1839-1843), soit indirectement en tant que chef de l'armée, la réalité du pouvoir (dictature militaire). C'est pourtant l'un de ses candidats, le général José Tadeo Monagas, à qui il s'oppose en 1848 et 1849, qui le contraint finalement à l'exil (1850). J. T. Monagas et son frère José Gregorio gouvernent le pays à tour de rôle durant plus de quinze ans, et abolissent l'esclavage en 1854. Après le renversement de la famille Monagas par un soulèvement militaire, le pays sombre dans une âpre guerre civile opposant centralistes et fédéralistes.

Ces derniers, avec à leur tête Antonio Guzmán Blanco,

remportent la victoire et promulguent en 1864 la Constitution des

États-Unis du Venezuela. Cette structure fédérale accentue les rivalités

régionales qui sous-tendent les luttes entre libéraux et conservateurs

jusqu'au début du xxe siècle. Elles se traduisent par une suite de coups d'État et l'instauration de régimes autoritaires.

La dictature de A. G. Blanco (1870-1887) est imprégnée des idées positivistes d'Auguste Comte,

en vogue dans le continent latino-américain : Blanco laïcise l'État,

crée l'enseignement primaire gratuit et obligatoire, construit des voies

ferrées, développe l'économie et draine les investissements étrangers.

Celle du général Juan Vicente Gómez, qui conserve le

pouvoir de 1908 à sa mort en 1935, est marquée par l'essor pétrolier à

partir de 1920. De grandes facilités (concessions, fiscalité, bénéfices)

sont accordées aux compagnies étrangères, majoritairement américaines

après la Première Guerre mondiale. À la fin de sa dictature, le

Venezuela demeure une société rurale, affaiblie par la sous-alimentation

et le paludisme.

4. L'instauration mouvementée de la démocratie

À la disparition du général Gómez, le pays connaît une ouverture du régime. Les exilés rentrent, les prisonniers politiques sont relâchés, la liberté de la presse s'affirme. En 1936, le Congrès approuve une nouvelle Constitution, et élit le général Ealezar López Contreras président pour cinq ans. Son successeur, le général Medina Angarita, également élu par le Congrès, est néanmoins renversé par un mouvement civil et militaire en 1945. Une junte révolutionnaire, présidée par Rómulo Betancourt, leader d'un parti populaire récemment créé, l'Action démocratique (AD), prend alors le pouvoir et institue le suffrage direct pour les élections présidentielles. Celles-ci, qui ont lieu en décembre 1947, donnent la victoire au candidat de l'AD, l'écrivain Rómulo Gallegos. Mais il est renversé quelques mois plus tard par les militaires (1948), et les partis de gauche sont dissous. Le colonel Pérez Jiménez s'empare du pouvoir en 1952. Il le conserve jusqu'à ce qu'un nouveau soulèvement militaire le renverse en janvier 1958, et instaure un régime civil.

Le candidat de l'AD, R. Betancourt, est élu président

en décembre de la même année. Son gouvernement est soutenu par la

deuxième force politique du pays, le parti démocrate-chrétien COPEI

(Comité d'organisation politique électoral indépendant). Il se heurte

néanmoins tant à l'opposition des militaires conservateurs qu'à celle

d'une guérilla castriste. Malgré ces écueils, il poursuit sa politique

réformiste, procédant par étapes à la récupération par le pays de ses

sources de richesse (dont le pétrole), et à la réforme agraire. À

l'élection présidentielle de 1964, Raúl Leoni, candidat de l'AD,

l'emporte et reste au pouvoir jusqu'en 1969.

4.1. Stabilisation politique et nationalisation des compagnies pétrolières

Au cours des années 1970, le Venezuela apparaît comme un modèle de stabilité politique et de pratique démocratique dans une Amérique latine où progressent les dictatures militaires. Les deux forces politiques majeures, l'AD et le COPEI, alternent alors au pouvoir jusqu'en 1984. Le pouvoir revient d'abord au COPEI avec Rafael Caldera Rodríguez (1969-1974). Il accorde l'amnistie aux divers groupes d'extrême gauche, dont les communistes, qui, dès 1967, avaient renoncé à la lutte armée. Sous son gouvernement, signataire de l'acte fondateur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), la Chambre vote la nationalisation des compagnies pétrolières dans un délai de trois ans.

Les impôts pétroliers et les prix du pétrole sont

fortement relevés (1973) par le gouvernement Caldera Rodríguez,

politique qui sera suivie par l'ensemble des membres de l'OPEP. Les

revenus pétroliers sont réinvestis dans le développement économique du

pays. Le président Carlos Andrés Pérez Rodríguez

(1974-1979), membre de l'AD, poursuit la politique de ses

prédécesseurs. La nationalisation du pétrole prend effet en 1975. Grâce

aux progrès économiques et sociaux, le Venezuela détient les niveaux de

revenu, de santé et de l'éducation les plus élevés des pays en voie de

développement.

Le COPEI assume à nouveau le pouvoir avec Luis

Herrera Campíns (1979-1984), dont le mandat coïncide avec le second choc

pétrolier. Le Venezuela, malgré ses efforts, ne parvient pas à éviter

au sein de l'OPEP la hausse incontrôlée des prix du pétrole (1979), qui

se traduit, les années suivantes, par une diminution de la demande et

donc par la baisse des revenus pétroliers.

4.2. Évolution néolibérale

Le gouvernement de l'AD de Jaime Lusinchi (1984-1989) est alors confronté à une crise économique et financière qui entraîne une dégradation du niveau de vie. Le pouvoir reste aux mains de ce parti avec le retour à la tête de l'État de C. A. Pérez Rodríguez (1989-1993). Celui-ci met en place une politique de privatisation et d'ouverture des exploitations pétrolières aux compagnies étrangères. Les mesures d'ajustement draconiennes, portant sur des produits de base, déclenchent de violentes émeutes qui font 300 morts (février 1989). Accusé de malversations, et après plusieurs tentatives de coup d'État, le président est suspendu de ses fonctions en mai 1993, puis destitué en août par le Congrès.

Lors de l'élection de décembre, l'ancien président

R. Caldera Rodríguez, candidat d'une coalition hétérogène opposée aux

excès du néolibéralisme, revient à la tête de l'État. Entré en fonction

en 1994, son gouvernement est confronté à une sérieuse crise bancaire et

ne peut tenir ses promesses électorales d'une politique économique

protectionniste. Contraint de négocier avec le Fonds monétaire international (FMI),

il met en place à partir de 1997 des mesures d'ajustement et de

privatisation, mais qui ne progressent guère. De plus, la situation

économique est fragilisée par la chute des cours du pétrole en 1998.

5. La « révolution chaviste » et la « République bolivarienne du Venezuela »

Après une campagne électorale que certains ont

qualifiée de démagogique, le nouveau président cherche à rassurer la

communauté internationale en maintenant le ministre de l'Économie et des

Finances du précédent gouvernement et en annonçant la poursuite des

privatisations. Mais, désireux de « refonder » la République et d'en

faire une démocratie « populaire et participative » inspirée du projet

bolivarien, il convoque, dès son entrée en fonctions (2 février 1999),

une Assemblée constituante. En juillet, ses partisans obtiennent une

majorité écrasante : plus de 90 % des 131 sièges de la nouvelle

Assemblée.

Les constituants adoptent le 14 novembre la nouvelle Loi fondamentale de la République bolivarienne du Venezuela

(nouveau nom du pays), qui renforce considérablement les pouvoirs de

l'exécutif. Ainsi, la durée du mandat présidentiel est portée à six ans

au lieu de quatre et renouvelable une fois, et le président peut

dissoudre le Parlement, qui n'est plus constitué que d'une seule

chambre. Les droits de l'homme et des indigènes sont par ailleurs

étendus. Lors du référendum organisé un mois plus tard (15 décembre),

cette réforme constitutionnelle est approuvée par plus de 70 % de la

population. Malgré l'envolée du prix du pétrole, l'année 1999 est

marquée par une forte récession économique (7 %), une hausse du chômage

et les dramatiques inondations de décembre qui ont fait entre 30 000 et

50 000 morts.

En juillet 2000 se tiennent des élections générales,

régies par la nouvelle Loi fondamentale. Hugo Chávez l'emporte sur son

principal adversaire (59 % contre 38 % des suffrages exprimés), le

général Francisco Arias – ex-partisan de Chávez avec lequel il a mené

une tentative de coup d'État en 1992 –, alors que ses partisans,

rassemblés au sein du Pôle patriotique, dominent l'Assemblée nationale

et obtiennent plus de la moitié des gouvernorats. Au lendemain de sa

victoire, H. Chávez annonce la nouvelle étape de sa révolution, une

« constituante économique ».

5.1. De la montée des mécontentements à la tentative de coup d'État

Dans les faits, la situation économique et sociale ne cesse de se dégrader. Aucun progrès n'est enregistré dans des domaines sensibles comme la lutte contre la corruption, la sécurité, l'emploi, la mise en place d'une administration efficace… Dès lors, les désillusions sont à la mesure des espoirs soulevés et, peu à peu, le mécontentement gagne toutes les couches de la société. Les plus démunis – environ la moitié des Vénézuéliens vivraient en dessous du seuil de pauvreté – ne retirent que des bénéfices limités de l'ambitieux « plan Bolivar 2000 », élaboré en 1999 pour venir en aide aux déshérités (et dont une partie des subsides est détournée par l'armée vénézuélienne). Témoignant du manque de confiance des entrepreneurs, l'investissement privé stagne et la fuite des capitaux est importante.

Cette défiance des classes aisées et des milieux

d'affaires se mue en hostilité déclarée lorsque, en novembre 2001, le

président Chávez, usant de pouvoirs spéciaux accordés par le Congrès en

2000, promulgue une série de 49 décrets-lois prévoyant notamment une

réforme agraire qui menace les propriétaires terriens et les grands

éleveurs et un renforcement du contrôle de l'État sur l'industrie

pétrolière (avec une législation restrictive pour les compagnies

étrangères). Le 10 décembre, la puissante organisation patronale

Fedecámaras et la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV)

organisent une grève générale qui paralyse le pays, inaugurant une vague

de protestation (grèves et manifestations à répétition) qui ne cesse de

s'amplifier. Le mécontentement grandit encore et gagne les classes

moyennes quand le président, confronté à une situation économique

affectée par une nouvelle baisse des cours du pétrole (dans un contexte

international déprimé après les attentats du 11 septembre 2001), annonce

en février 2002 un plan d'austérité sans précédent et le flottement de

la monnaie nationale.

Dans ce climat d'insatisfaction et d'agitation

sociale généralisées, le renvoi de l'équipe dirigeante de la société

pétrolière publique PDVSA et son remplacement par des fidèles de

H. Chávez sert de détonateur à une crise ouverte. Le 11 avril 2002, au

soir d'une manifestation de l'opposition au cours de laquelle des

affrontements avec les forces gouvernementales font, à Caracas, une

quinzaine de morts et plus de 300 blessés, une dizaine d'officiers

supérieurs des armées et de la garde nationale, conduits par le général

Efraín Vásquez, entrent en rébellion contre le président, qui est arrêté

et mis au secret.

Le lendemain, le patron des patrons (président de la

Fedecámaras), Pedro Carmona, est porté à la tête de l'État comme

« président intérimaire » ; il proclame immédiatement l'abrogation de

toutes les décisions politiques et économiques liées à la « révolution

bolivarienne » et annonce de nouvelles élections. Mais, très rapidement,

cette tentative de renversement du régime échoue. Le nouveau pouvoir,

bousculé par la mobilisation massive des partisans de Chávez et par les

réticences d'une fraction de l'armée, renonce dès le 13 avril. Le 14, ce

dernier fait un retour triomphal au palais de Miraflores et est

officiellement rétabli dans ses fonctions. Il lance un appel à la

réconciliation nationale, sans pour autant œuvrer à la résolution des

problèmes ayant conduit à la crise.

5.2. Vers une république bolivarienne socialiste ?

S'appuyant sur la manne pétrolière et un État aux pouvoirs renforcés, H. Chávez poursuit les réformes à l'attention des plus démunis (infrastructures, soutien aux coopératives de petits producteurs agricoles…), pourtant la pauvreté, l'insécurité, les trafics de drogue et la corruption restent endémiques, cependant que les difficultés des classes moyennes s'accentuent. L'opposition utilise l'arme du référendum prévu par la Constitution pour demander la révocation du président, mais le « non », qui l'emporte à 59 % le 15 août 2004, conforte ce dernier. Elle boycotte ensuite les élections législatives du 5 décembre 2005, qui donnent de fait une majorité écrasante aux partisans de Chávez.

Le régime se radicalise un peu plus en restreignant

la liberté d'expression et en muselant l'opposition. Aussi, un an plus

tard, le 3 décembre 2006, le président est facilement reconduit avec

63 % des voix. Dès lors, prônant le passage au socialisme, il impose,

non sans remous dans son entourage comme dans la rue, l'arrêt d'une

chaîne de radio-télévision, jugée hostile puis, en août 2007, il annonce

l'élaboration d'une série de réformes autorisant le gouvernement, entre

autres, à prendre le contrôle de la Banque centrale, à exproprier sans

procédures judiciaires et à créer une milice populaire placée sous

l'autorité du chef de l'État.

Toutefois son projet de révision constitutionnelle

visant à abolir la limitation des mandats présidentiels à 2 et à étendre

leur durée de 6 à 7 ans, adopté par le Parlement, est rejeté lors du

référendum du 2 décembre par 51,01 % des électeurs. Mais cette

limitation est finalement levée à l’issue d’un nouveau référendum

organisé en février 2009, ce qui permet à Hugo Chávez d’être réélu pour

la quatrième fois depuis son accession au pouvoir en 1998, face au

candidat de l’opposition Henrique Capriles en octobre 2012. Soigné pour

un cancer depuis juin 2011, le président doit cependant être de nouveau

hospitalisé à Cuba. Son état s’étant aggravé, il ne peut prêter serment

et meurt le 5 mars 2013 à Caracas après avoir choisi comme dauphin son

vice-président Nicolás Maduro.

5.3. Le Venezuela de Chávez dans le monde

Un axe anti-États-Unis

Au niveau international, le président vénézuélien ambitionne de devenir le nouveau leader des pays du tiers-monde et multiplie les voyages, s'affichant notamment avec les chefs d'État libyen et irakien. À l'occasion du deuxième sommet des chefs d'État de l'OPEP (Caracas, septembre 2000), il demande l'instauration d'un nouvel ordre mondial plus juste et multipolaire en brandissant l'arme du pétrole. Depuis, il ne cesse de défier les États-Unis qu'il fournit en or noir, mais menace régulièrement de rupture.

Convaincu que l'administration Bush

soutient l'opposition à son régime et tente de le renverser, il

s'emploie à contrer son influence dans l'hémisphère Sud en prenant des

mesures symboliques (interdiction des OGM en 2004) ou en dénonçant les

accords de libre-échange et le néolibéralisme qu'elle incarne et promeut

(départ du Venezuela de la Communauté andine et adhésion au Mercosur,

en cours de validation ; lancement en décembre 2004 avec Cuba de

l'Alternative bolivarienne pour les Amériques (ALBA) ; retrait du FMI et

de la Banque mondiale en 2007).

Par là, tout en restaurant les liens avec le Brésil

de Lula (2007), il cherche à adosser sa révolution sur un partenariat

idéologique et sur des accords économiques avec des pays comme Cuba ou

les États latino-américains gagnés par la nouvelle gauche

altermondialiste (Bolivie, Nicaragua, Équateur), et à étendre la

coopération à l'échelle continentale (livraison de pétrole à bas prix à

partir de juin 2006 à 13 pays des Caraïbes, à Cuba et aux membres du

Mercosur ; rachat de la dette argentine…).

Dans le même temps, il se rapproche de la Chine, signe avec la Russie de Poutine d'importants contrats d'armement, et se montre aux côtés du président de l'Iran, Mahmud Ahmadinejad, formant avec ces différents pays un autre axe anti-États-Unis.

6. Le Venezuela après Chávez

6.1. Une situation économique préoccupante

En avril 2013, après les funérailles de Hugo Chávez, le dauphin désigné de celui-ci, N. Maduro, remporte l’élection présidentielle de justesse avec 50,66 % des suffrages, soit quelque 235 000 voix de plus que son adversaire, H. Capriles. Ce résultat est vivement contesté par l’opposition qui crie à la fraude ; de violents affrontements faisant plusieurs morts éclatent dans le pays. Dans un contexte politique tendu et fortement polarisé, N. Maduro est investi le 19 avril tandis qu’une procédure de vérification du vote électronique (jugé fiable) a été finalement acceptée par la Commission électorale.

Moins charismatique que le Comandante, le

nouveau président en revendique l’héritage et rejette officiellement

tout « recentrage » en se donnant trois priorités : la stabilisation de

la situation politique et sociale, la lutte contre l’insécurité et le

renforcement du « plan stratégique économique national ». Une nouvelle

équipe gouvernementale dans laquelle de nombreux ministres en exercice

sont maintenus à des postes clés – avec pour principale nouveauté une

vice-présidence économique – est mise en place le 22 avril. Le

gouvernement doit affronter une dégradation très préoccupante de la

situation économique.

À l’exception de la récession de 2009-2010, le

Venezuela a connu une forte croissance économique au cours des dix

dernières années accompagnée d’une importante redistribution des

recettes engendrées par l’exportation de pétrole. Le taux de croissance

fléchit cependant à partir de 2013 (1,3 %) tandis que l’économie

nationale souffre de sa faible diversification et donc d’une forte

dépendance à l’égard des importations de biens manufacturiers et

agroalimentaires.

La politique monétaire expansionniste, le contrôle

des changes – instauré depuis 2003 pour freiner la fuite des capitaux

mais qui coexiste avec un marché parallèle du dollar que le gouvernement

ne parvient pas à assécher – et les déséquilibres structurels entre la

demande et l’offre des produits de consommation courante se conjuguent

pour créer des tensions inflationnistes constantes accompagnées de

pénuries récurrentes. Parallèlement, le déficit budgétaire se creuse

atteignant plus de 16 % du PIB en 2012. La dévaluation du bolivar de

32 % en février 2013 – la cinquième en dix ans – a renchéri les produits

d’importation, et la réduction décrétée des prix de certains biens ne

permet pas d’enrayer l’inflation qui atteint plus de 56 % à la fin de

l’année contre 20 % en 2012.

Toutefois, les élections municipales du mois de

décembre 2013 restent malgré tout favorables au pouvoir, l’opposition

réunie dans la Mesa de Unitad democratica (MUD) ne remportant qu’environ

43 % des voix.

6.2. La contestation et la mobilisation de l’opposition

Aux difficultés économiques s’ajoute une criminalité en augmentation constante. C’est pour réagir contre cette dernière que des premières manifestations ont lieu dans la ville andine de Mérida au début du mois de janvier 2014. Cette protestation limitée, initiée par des étudiants pour exiger une enquête sur l’assassinat de l’un des leurs, s’étend à d’autres villes et universités tandis que des représentants de l’opposition au premier rang desquels la députée María Corina Machado et Leopoldo López, leader du parti Volonté populaire, s’y rallient. Elle se mue très vite en un vaste mouvement de contestation national. Au mécontentement face aux pénuries se mêlent les revendications politiques contre la corruption, contre les atteintes à la liberté d’expression, la répression et, de façon plus générale, contre le régime. Le 12 février, les manifestations dégénèrent et tournent à l’émeute avec de violents affrontements à Caracas.

Brandissant la menace de coup d’État et dénonçant des

manœuvres « fascistes » visant à déstabiliser le pays, accusant les

médias occidentaux de déformer les faits (concernant notamment l’emploi

de la force), le gouvernement mobilise de son côté ses partisans. La

tension ne fait que s’amplifier ; d'autant que du côté de l’opposition,

certains éléments plus radicaux et violents s’immiscent parmi les

manifestants, tandis que des groupes chavistes irréguliers participent à

la répression confiée aux forces de l’ordre. La contestation se

prolonge ainsi pendant plus de trois mois faisant une quarantaine de

morts (dans des conditions mal élucidées) et des centaines de blessés,

et entraînant plus de 2 000 arrestations.

Outre un assouplissement sur le terrain économique

avec l’introduction en mars d’un nouveau système de change destiné à

relancer l'économie et à surmonter les pénuries, le gouvernement montre

quelques signes d’ouverture et amorce un dialogue avec l’opposition

– par ailleurs divisée – au mois d’avril. Mais les discussions tournent

court et la crise de confiance perdure. L’incarcération de L. López

depuis le 18 février, le maintien en détention d’une centaine

d’opposants et l’inculpation de M. C. Machado, ne facilitent pas

l’apaisement.

La baisse du cours du baril de pétrole depuis l’été

handicape fortement le pays et ne fait qu’approfondir la crise. Des

coupes budgétaires sont ainsi décidées en décembre, le gouvernement

assurant que les mesures sociales ne seraient pas affectées. Le

Venezuela pourrait ainsi connaître une nouvelle période de turbulences,

alors qu’il entre dans une nouvelle année électorale.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire