Burkina Faso

Nom officiel: Burkina Faso

Population: 18 365 123 habitants (est. 2014) (rang dans le monde: 61)

Superficie: 274 200 km. car.

Système politique: république parlementaire

Capitale: Ouagadougoua

Monnaie: franc de la Communauté financière africaine

PIB (per capita): 1 500$ US (est. 2013)

Langues: français (langue officielle), trois langues ont le statut de langues nationales: le mooré (ou mossi), le dioula et le foulfoudé (ou fulbé appelé aussi poular ou peul, selon les régions)

Religions: musulmans 60,5%, catholiques 19%, animistes 15,3%, protestants 4,2%, autres 0,6%, aucune 0,4% (est 2006

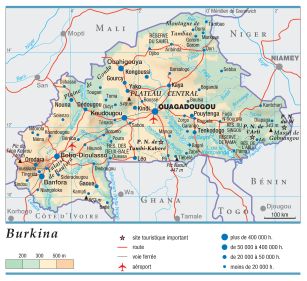

GÉOGRAPHIE

1. Le milieu naturel

Enclavé au cœur du Sahel, le Burkina comprend une zone plane, vers 300 m d'altitude, correspondant à un affleurement du socle, flanquée à l'ouest et au sud-est de deux plateaux sédimentaires (grès pour l'essentiel). Ces derniers dressent, au-dessus de la zone centrale, des rebords de 100 à 300 m de dénivellation ou « falaises ». Dans le Nord, l'ensemble est masqué par des cordons dunaires, d'origine quaternaire, étirés d'ouest en est et en partie fixés.

Le climat est soudano-sahélien, avec l'alternance

d'une longue saison sèche (6 à 8 mois, de novembre à mai-juin), d'abord

fraîche, puis très chaude, et d'une saison humide. Le total des

précipitations diminue du sud vers le nord (1 200 mm à Banfora, 750 à

Ouagadougou, 590 à Dori), avec des variations d'une année sur l'autre.

Le réseau hydrographique regroupe pour l'essentiel

les hauts cours du Mouhoun (Volta Noire), du Nakambe (Volta Blanche) et

du Nazinon (Volta Rouge), qui prennent leur source, la première sur les

plateaux occidentaux et les deux autres dans la plaine. Le régime

reflète assez fidèlement le rythme des précipitations, avec des débits

faibles à nuls en saison sèche, et de hautes eaux en hivernage.

Celles-ci sont fréquemment retenues à l'amont de petits barrages en

terre.

Les sols, acides et souvent cuirassés, sont de

qualité médiocre. Ceux des vallées, les plus riches, ont été délaissés

par les populations à cause de l'onchocercose.

La formation végétale la plus fréquente est la

savane, avec un tapis de graminées sous un étage arboré. Mais, si dans

le Sud elle est à la limite de la forêt claire, dans le Nord elle fait

place à une steppe, essentiellement formée de graminées auxquelles

s'ajoutent quelques buissons et quelques épineux.

2. La population

Les Mossis, majoritaires, représentent près de 50 % de

la population. Le reste se partage entre de nombreuses ethnies (Peuls

au nord, Bobos à l'ouest, Bissas et Gourmantchés à l'est…). Le Burkina

connaît, depuis quelques décennies, une véritable explosion

démographique. De 4,5 millions d'habitants en 1960, la population est

passée à 12,3 millions en 2001 : 47,3 % d'entre eux sont âgés de moins

de 15 ans. Ces chiffres donnent la mesure du problème démographique

burkinabé – 6,8 enfants par femme –, qui doit être rapproché du faible

potentiel d'un pays sahélien peu favorisé en ressources naturelles et,

de plus, sans débouché sur la mer. Le principal mode de régulation a

toujours été l'émigration, non pas tant vers le monde développé que vers

les pays côtiers voisins, notamment le Ghana, puis la Côte d'Ivoire, au

gré des opportunités du marché du travail. On estimait que les

Burkinabé représentaient plus de 10 % de la population ivoirienne vers

1990.

Les habitants sont inégalement répartis sur le territoire : la densité moyenne est de 45 habitants par km2, mais elle ne dépasse guère 10 à 15 habitants par km2 au nord et à l'est, alors qu'elle peut atteindre jusqu'à 100 habitants par km2

(voire davantage sur le plateau mossi) dans le centre-sud du pays, où

se trouve la capitale, Ouagadougou. Cette ville, tout comme

Bobo-Dioulasso, dans le sud-ouest, connaît une forte croissance. Malgré

cela, le taux de population urbaine (17 % de citadins, contre 5 % vers

1960) demeure moins élevé que dans beaucoup de pays africains, ce qui

explique, pour une part, la faiblesse de la scolarisation – en

particulier des filles – et la lenteur de l'acceptation de l'idée de

contrôle des naissances. Le Burkina pourrait ainsi avoir 15 millions

d'habitants aux alentours de 2010.

Les religions traditionnelles sont toujours

présentes, mais elles reculent devant la forte poussée de l'islam, que

pratique au moins la moitié de la population. Le christianisme, lui

aussi en progression, reste minoritaire (moins de 15 %).

3. L'économie

Le Burkina est généralement considéré comme un pays rural, et à cette image s'associe facilement celle d'archaïsme, justifiant les interventions d'une multitude d'ONG (organisations non gouvernementales) étrangères, soucieuses de promouvoir le développement. La réalité est moins simple. D'ores et déjà, l'agriculture et l'élevage représentent moins de la moitié de la richesse nationale produite chaque année (PIB). Si les industries extractives (or, zinc, manganèse, bauxite) demeurent peu importantes, les activités de transformation progressent. Certes, le nombre des usines reste faible et se limite à quelques unités de production de biens de consommation (boissons, minoteries, textile, montage de cycles, chaussures). Par contre, ce que l'on a coutume d'appeler le « secteur informel » (qui échappe largement au contrôle de la puissance publique) est très répandu, surtout en ville, où il offre la majorité des emplois disponibles et permet de vendre des biens et des services indispensables à des prix abordables pour une population à faible revenu : construction, matériaux divers, mobilier, tissus et vêtements, coiffure, restauration rapide, réparations en tout genre… Commerces et transports « informels » sont ainsi omniprésents.

Le secteur rural a vécu de profonds changements, tout

en subissant le choc de la grande sécheresse des années 1970 dans la

zone sahélienne. Du côté des productions vivrières, le maïs, qui a connu

un rapide développement, reste encore loin des céréales traditionnelles

(mil et sorgho). Autour des villes, voire à l'intérieur de celles-ci,

les cultures maraîchères se sont répandues et ont amené une sensible

transformation des habitudes alimentaires des citadins. Corrélativement,

les cultures vivrières, qui étaient essentiellement autoconsommées il y

a une trentaine d'années, font maintenant l'objet d'un commerce actif.

Quant aux cultures industrielles et/ou d'exportation (arachide, canne à

sucre, légumes…), elles auraient tendance à se diversifier et sont

surtout marquées par la croissance du coton, qui a suscité un réel

engouement chez les paysans en raison des revenus monétaires

relativement élevés qu'il procure. D'une manière générale, les

techniques évoluent, avec, en particulier, le développement de la

culture attelée.

L'élevage se remet peu à peu des conséquences

catastrophiques de la sécheresse. Une de ses principales

caractéristiques est l'importance des animaux de ferme (chèvres,

moutons, volailles), alors que les troupeaux de bovins du nord du pays,

élevés par les Peuls, connaissent une certaine stagnation. Grâce aux

accords passés avec le F.M.I. et la Banque mondiale, des programmes de

développement rural et hydraulique ont été engagés. Les barrages de

Kompienga et de Bagré devraient ainsi permettre, à terme,

l'autosuffisance alimentaire et énergétique.

Pour un pays enclavé comme le Burkina, les liaisons

avec l'extérieur sont essentielles. Une voie ferrée relie Ouagadougou à

Abidjan (en cours de prolongement jusqu'à Tambao, à l'extrême nord, où

est exploité un gisement de manganèse), et des routes bitumées,

construites grâce aux aides extérieures, rejoignent la plupart des pays

voisins. Les échanges avec le Sud sont particulièrement intensifs. La

balance commerciale (marchandises) est très déséquilibrée, les

exportations couvrant environ les deux tiers des importations depuis la

dévaluation du franc CFA, en janvier 1994. Ce déficit est en grande

partie comblé par des transferts monétaires : aides publiques

extérieures et rapatriement de revenus des émigrés. La France demeure le

principal partenaire commercial et l'un des principaux bailleurs de

fonds occidentaux. La pauvreté du pays n'autorise pas des finances

publiques florissantes. Néanmoins, elles ont généralement fait l'objet

d'une gestion prudente de la part des gouvernements, ce qui a permis de

limiter l'endettement extérieur.

HISTOIRE

1. Les royaumes mossis

L'histoire précoloniale de l'actuel Burkina est mal connue, faute de documents écrits et de recherches archéologiques approfondies. On note tout d'abord la présence de plusieurs royaumes, d'origine souvent ancienne, qui ont contribué à façonner de manière durable, et toujours visible, la physionomie du pays, ne serait-ce qu'en donnant naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui des ethnies, dont la cohésion vient du sentiment d'appartenance à une communauté historique singulière et à la pratique d'une langue commune.

Plusieurs de ces royaumes, dirigés par des nabas, étaient de peuplement mossi (Gourma, Yatenga, Dagomba, Wogodogo…) et se constituèrent, semble-t-il, à partir du xie siècle

sur une base militaire, la cavalerie y jouant un rôle prépondérant. Le

royaume de Wogodogo (Ouagadougou) prit parmi eux une place particulière.

Leurs visées expansionnistes se heurtèrent aux grands États de la

boucle du Niger, et notamment à l'immense Empire songhaï, qui s'étendait, au début du xve siècle,

de l'est du Sénégal au Niger actuel. La défaite de Korienzé, en 1483,

mit définitivement fin aux razzias mossis, et les royaumes (Ouagadougou

au centre, Yatenga au nord, Gourma à l'est) se stabilisèrent. Ils

restèrent relativement à l'écart des grands courants d'échanges

transsahariens, ce qui explique qu'ils furent peu touchés par la traite

négrière (arabe puis occidentale) et que l'islamisation ne se développa

guère, malgré la conversion du Mogho naba de Ouagadougou au début du xixe siècle.

Deux régions principales du Burkina échappèrent

largement à la suprématie mossi, l'Ouest et le Nord. À l'ouest,

semble-t-il, l'organisation sociale, essentiellement villageoise,

acceptait mal toute structure de type étatique. Cependant, le pays bobo,

au sud-ouest, fut le siège, à partir du xviiie siècle, du Gwiriko, issu du grand royaume de Kong

(nord de la Côte d'Ivoire actuelle). Au nord, ce sont des populations

peules d'éleveurs, islamisées, qui s'installèrent malgré l'opposition

des royaumes mossis, et créèrent des émirats, dont le plus important fut

celui du Liptako.

2. La période coloniale : une région tiraillée

À la fin du xixe siècle, les royaumes, dont beaucoup connaissent des difficultés d'ordre dynastique, sont soumis à une double pression externe : celle du chef malinké Samori Touré, qui conquiert une partie du Sud avant d'être repoussé ; celle des Français, qui instaurent en quelques années, de 1895 à 1901, leur domination sur l'ensemble du territoire, réussissant à prendre de vitesse les Britanniques. La conquête se heurte à de sérieuses résistances armées, surtout dans l'Ouest et le Sud-Ouest. Il s'ensuit que, pendant de nombreuses années, le pays sera soumis en totalité puis en partie à une administration militaire.

La future Haute-Volta, fort démunie, n'intéresse

guère le colonisateur : elle n'est qu'un maillon permettant de relier

Dakar à Brazzaville. Elle fait partie tout d'abord du Soudan français

(actuel Mali), puis forme en 1904 avec ce territoire le

Haut-Sénégal-Niger, dont elle est séparée en 1919, prenant le nom de

Haute-Volta. En 1932 intervient un nouveau découpage qui la partage

entre la Côte d'Ivoire, le Soudan et le Niger. Elle n'est reconstituée

qu'en 1947, treize ans seulement avant l'indépendance.

Seule richesse du pays, les hommes seront mis à contribution lors de la Première Guerre mondiale

et viendront renforcer les rangs des tirailleurs « sénégalais ». Les

excès de la conscription, mais aussi de la perception de l'impôt, seront

à l'origine d'une révolte dans l'Ouest (1915-1917), durement réprimée.

Plus tard, des Voltaïques participeront à la construction du chemin de

fer ou seront envoyés dans des plantations de Côte d'Ivoire, à l'Office

du Niger au Soudan, le « travail forcé ou obligatoire » n'ayant été

aboli dans les colonies françaises d'Afrique noire qu'en 1946.

Ils seront de nouveau recrutés à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale

et seront présents dans l'armée de la défaite, comme dans celle de la

Libération, quatre ans plus tard. Mais les crédits qui vont à la

Haute-Volta dans le cadre du programme de développement des territoires

d'outre-mer restent faibles, comme avant la guerre. Au moment de

l'indépendance, le pays est l'un des moins bien équipés de l'Afrique

française.

3. L'indépendance et la Ire République

En 1946, comme dans toute l'Afrique noire française, les partis sont autorisés et des élections organisées. Moderniste, la section voltaïque du RDA (le Rassemblement démocratique africain, dont la figure de proue est l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny, qui jouera, d'une certaine manière, un rôle de « tuteur » à l'égard de la Haute-Volta) s'impose face au PRA (parti du Rassemblement africain), davantage lié à la chefferie.

Après une courte défaite, en 1956, sous le régime de la loi-cadre Defferre, la victoire du RDA et de son leader Maurice Yaméogo, est éclatante en 1958, lorsque est créée la Communauté

française. Deux ans plus tard, le 5 août 1960, l'indépendance est

proclamée, et M. Yaméogo est élu président. La Haute-Volta adhère à sa

création (1959) au Conseil de l'entente, avec le Dahomey (Bénin), la

Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo.

La Ire République est d'abord marquée par

la politique de pouvoir personnel instaurée par M. Yaméogo, au mépris de

toute démocratie. Son parti, l'UDV (Union démocratique voltaïque), nom

local du RDA, devient parti unique (par interdiction des formations

adverses), et les arrestations politiques se multiplient. La gestion

financière hasardeuse et ses dépenses somptuaires choquent une

population qui ne voit pas venir les bénéfices attendus de

l'indépendance. Le mécontentement gagne l'ensemble du pays, mais se

manifeste bruyamment surtout dans les villes. Quelques mois après avoir

été réélu avec près de… 100 % des voix, M. Yaméogo, que la rue menace

d'une grève générale, est destitué au début de janvier 1966 par un coup

d'État dirigé par le chef d'état-major de l'armée, Sangoulé Lamizana.

4. Les années Lamizana (1966-1980)

Jusqu'en 1969, le général Lamizana travaille en priorité à remettre de l'ordre dans les affaires publiques, notamment sur le plan budgétaire, puis entreprend une libéralisation du régime, que consacre une nouvelle Constitution (référendum du 14 juin 1970) instaurant la IIe République. Les partis sont autorisés, le scrutin proportionnel est adopté, un poste de Premier ministre créé. Les élections législatives de décembre 1970 voient la nette victoire de l'UDV-RDA devant le PRA et le MLN (Mouvement de libération nationale) du professeur Joseph Ki-Zerbo.

Mais le parti majoritaire est divisé sur le plan

idéologique et déchiré par des affrontements personnels. Ces querelles

conduisent le général Lamizana à dissoudre l'Assemblée, à suspendre la

Constitution et à interdire les partis. Une nouvelle phase de

gouvernement purement militaire commence. Tenté de créer son propre

parti unique, le général se heurte à une réaction immédiate des

organisations syndicales, qui déclenchent une grève générale

particulièrement suivie (décembre 1975). Lamizana fait alors la promesse

d'un retour constitutionnel.

Avec la Constitution adoptée par référendum le 27 novembre 1977 commence la IIIe République.

C'est Lamizana qui est élu président dans un scrutin libre (avec 56 %

des voix au second tour), ce qui est exceptionnel à cette époque en

Afrique. Mais la forte abstention traduit la méfiance de la population

envers les jeux politiques, ce qui vaut finalement au président d'être

renversé, le 25 novembre 1980, dans un contexte de grèves et de

manifestations, comme en 1966.

Le colonel Saye Zerbo, nouveau chef de l'État, se

contente de suspendre les libertés publiques sans tenter de réformes

d'envergure. Il est à son tour chassé du pouvoir le 7 novembre 1982 par

le commandant Jean-Baptiste Ouédraogo, lui-même évincé au bout de neuf

mois, le 4 août 1983, par le capitaine Thomas Sankara.

5. La révolution sankarienne

Un an plus tard, jour pour jour, la Haute-Volta devient la République démocratique et populaire du Burkina-Faso (« le Pays des hommes intègres ») et une véritable révolution commence. Sankara s'appuie sur deux catégories de la population peu considérées dans la société traditionnelle : les jeunes et les femmes. Une lutte est engagée contre les chefferies, des hauts fonctionnaires civils et militaires sont priés de se retirer dans leur village d'origine, des tribunaux révolutionnaires sont mis en place et, surtout, des CDR (Comités de défense de la révolution), aux mains de la jeunesse, doublent chacune des structures du pays.

Ces mesures totalitaires lèsent de nombreux intérêts,

et le régime inquiète ses voisins, tant par son radicalisme interne que

par ses relations privilégiées avec la Libye de Kadhafi. Un conflit

entre le Burkina et le Mali à propos du tracé de la frontière dégénère

même en bref affrontement armé en décembre 1985 (un arbitrage sera

finalement rendu par la Cour internationale de justice de La Haye un an

plus tard).

Sankara est renversé le 15 octobre 1987 par son plus

fidèle compagnon, le capitaine Blaise Compaoré. Il est tué lors du coup

d'État, et sa fin tragique contribue à forger un véritable mythe. Pour

beaucoup d'Africains, Sankara est un héros, à l'image de Patrice Lumumba ou de Nelson Mandela.

6. Blaise Compaoré et la normalisation

Blaise Compaoré s'attache à « rectifier » la révolution du 4 août, sans en remettre en cause officiellement les fondements. Le Burkina reste toujours « démocratique et populaire ».6.1. Une perpétuation au pouvoir de plus en plus contestée

À son accession au pouvoir, Compaoré autorise sept partis, groupés au sein du Front populaire. La Constitution de la IVe République est adoptée par référendum le 2 juin 1991, par 93 % des votants. Mais les abstentions dépassent 50 %, et ce phénomène de faibles taux de participation, bien qu'en régression, semble devenir une constante de la vie politique du pays : 75 % à la présidentielle de décembre 1991, 66 % aux législatives de 1992, 56 % à celles de 1997, 44 % à la présidentielle de novembre 1998.

Compaoré et son parti, devenu le Congrès pour la

démocratie et le progrès (CDP) en 1996, dominent la vie politique

(l'Assemblée élue en 1997 est composée quasi exclusivement de députés

CDP), sans doute en raison de la faiblesse de l'opposition, divisée et

incapable d'accords stratégiques ; comme elles l'avaient déjà fait en

1991, les principales formations politiques choisissent de boycotter

l'élection présidentielle de novembre 1998, qui voit la victoire sans

surprise de Compaoré. Cependant, la mort du journaliste Norbert Zongo

(directeur de L'Indépendant), survenue le 13 décembre dans

d'étranges circonstances et dans laquelle sont impliqués le président et

sa garde personnelle, déclenche une vague de protestation dans tout le

pays. Elle rappelle aux Burkinabés un passé jalonné de luttes

sanglantes, même s'ils savent gré à leur président d'avoir

considérablement amélioré l'image de leur pays à l'étranger.

Le Burkina tire assez bien parti de ses faibles

ressources et, de ce fait, est considéré comme un « bon élève » du FMI

et de la Banque mondiale, ce qui lui vaut une aide extérieure plutôt

généreuse.

En août 2005, Compaoré annonce son intention de

briguer un troisième mandat (une première modification de l'article 37

de la Constitution, intervenue en 1997, avait maintenu le septennat tout

en supprimant la limitation du nombre de mandats). L'opposition

considère cette tentative comme anticonstitutionnelle au regard de

l'amendement du 11 avril 2000 instaurant désormais le quinquennat

renouvelable une fois. Mais la Cour constitutionnelle décrète

l'amendement non rétroactif et autorise Compaoré – élu pour un premier

septennat en 1991 et un second en 1998 –, à se présenter une troisième

fois en 2005, pour cinq ans. Le 13 novembre 2005, Compaoré est réélu

avec plus de 80 % des voix devant douze candidats de l'opposition, dont

Bénéwendé Stanislas Sankara, leader de l'Union pour la

renaissance-Mouvement sankariste (Unir-MS).

Une série de scrutins confirme l'hégémonie du parti

présidentiel, le CDP : ce dernier conforte son pouvoir lors des

élections municipales organisées le 23 avril 2006 dans le cadre d'une

politique de décentralisation engagée au milieu des années 1990. Aux

élections législatives du 6 mai 2007, considérées par les observateurs

internationaux comme transparentes et libres, et où cinquante partis

politiques se présentent, le CDP remporte la majorité absolue (73 sièges

sur 111) face à l'opposition, dominée par la coalition Alliance pour la

démocratie et la fédération-Rassemblement démocratique africain

(ADF-RDA) menée par Gilbert Noël Ouédraogo, et l'alliance parti pour la

Démocratie et le Progrès-parti socialiste (PDP-PS). L'Union pour la

renaissance-Mouvement sankariste (Unir-MS) de B. S. Sankara, obtient

3 sièges. En 2010, alors que Compaoré décide de briguer un quatrième

mandat à l’élection présidentielle du 21 novembre, le débat national sur

la nécessité d’une alternance politique et les conditions de ce

scrutin, qui mobilise environ 55 % des électeurs, montrent les limites

de la démocratisation au « Pays des hommes intègres ». Le président peut

mettre en avant la stabilité politique dont il aurait été le garant

tandis que B. S. Sankara affirme toujours vouloir unir une opposition

divisée et affaiblie par le ralliement de l’ADF-RDA à la majorité

présidentielle. B. Compaoré est ainsi réélu sans difficulté avec plus de

80 % des voix devant Hama Arba Diallo, candidat d’une « coalition des

Forces progressistes » (8 % des suffrages) et B. S. Sankara (autour de

6 %). Contesté par l’opposition qui dépose un recours en annulation, le

résultat est validé par le Conseil constitutionnel. Cette réélection est

suivie d’une vague de mécontentements à partir du mois de février 2011,

en particulier au sein de l’armée en proie à plusieurs mutineries en

avril. Tentant d’apaiser la contestation, B. Compaoré remplace le chef

d’état-major et dissout le gouvernement mais la tension reste vive dans

le pays.

6.2. Un rôle de médiateur très apprécié

Sur le plan international, le président burkinabé a acquis la stature d'un « sage » depuis qu’il intervient dans plusieurs crises régionales : médiateur dans les pourparlers intercongolais qui se tiennent à Ouagadougou en août 2006, il participe également au Cadre permanent de concertation chargé de surveiller l'application de l'accord de paix inter-ivoirien signé le 4 mars 2007 à Ouagadougou par le président Laurent Gbagbo et le chef de la rébellion Guillaume Soro. Le 29 juillet 2008, le Burkina et la Côte d'Ivoire signent par ailleurs un traité d'amitié et de coopération afin de clore plusieurs années de tension entre les deux pays. En septembre 2009, le premier conseil des ministres conjoint se tient ainsi à Yamoussoukro sous la présidence de Gbagbo et de Compaoré. Entre octobre 2009 et janvier 2010, ce dernier est également médiateur de la CEDEAO en vue de la résolution de la crise politique en Guinée, tandis que sa mission de facilitateur dans la crise ivoirienne est prorogée en juillet 2010.6.3. La chute

Au pouvoir depuis vingt-sept ans, B. Compaoré reste sourd à la contestation croissante au sein de la société civile et entend briguer un nouveau mandat en 2015. Après avoir envisagé un référendum afin de modifier à cette fin l’article 37 de la Constitution, suscitant la mobilisation d’associations contre la réélection, le chef de l’État s’entête malgré les mises en garde et décide de confier cette révision aux parlementaires qui lui sont pour la plupart acquis.

Dévoilé le 21 octobre 2014, ce projet provoque alors

des manifestations massives et des émeutes. La jeunesse et les

étudiants, qui n’ont connu comme président que B. Compaoré, figurent en

première ligne de la contestation : à l’instar du mouvement sénégalais

« Y’en a marre », créé pour empêcher la réélection d’Abdoulaye Wade, des

mouvements comme le « Balai citoyen », fondé par deux musiciens en juin

2013, et le « Collectif anti-référendum » se mobilisent. L’Assemblée

nationale est prise d’assaut par les manifestants.

Pris de court, lâché par de proches alliés et par

l’armée, le président tergiverse mais cède assez rapidement et

démissionne le 31 octobre 2014 avant de quitter le pays.

7. La transition

Les militaires, qui ont dissous l’Assemblée et suspendu la Constitution, semblent vouloir s’imposer tout en annonçant une transition démocratique, tandis que les partis d’opposition, dont l’Union pour le progrès et le changement (UPC) fondée en 2010 et présidée par Zéphirin Diabré, tentent de trouver une solution pacifique à la crise. Sorti de l’ombre, le lieutenant-colonel Isaac Zida, numéro 2 du Régiment de la sécurité présidentielle, prend momentanément la direction de l’État.

Les concertations entre état-major, responsables

politiques, représentants de la société civile et des autorités

religieuses et coutumières débouchent finalement sur la signature, le

16 novembre, d’une « Charte de la transition » devant compléter la

Constitution préalablement rétablie. Le texte fixe le cadre d’une

« transition politique, démocratique, civile, apaisée et inclusive »

jusqu’à la tenue des élections présidentielle et législatives, prévues

dans un an. L’une de ses principales dispositions est la création d’une

Commission de la réconciliation nationale et des réformes. Un Conseil

national composé de représentants des partis affiliés à l’opposition

politique (au nombre de 30), de la société civile (25), des forces de

défense et de sécurité (25), et des autres partis (10) doit hériter du

pouvoir législatif.

Michel Kafando, ancien ambassadeur auprès des Nations

unies, est choisi comme président de la transition. Le poste de Premier

ministre est cependant confié au lieutenant-colonel Zida, signe d’un

compromis entre les civils et l’armée.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire